|

|

È possibile il ritorno a un’economia davvero a misura d’uomo? E, soprattutto, si può progettare una nuova economia sulla base degli insegnamenti benedettini e francescani? Questi sono alcuni degli attuali interrogativi – basti pensare all’auspicio contenuto nell’enciclica Fratelli tutti che la politica non si sottometta all’economia – posti da Luigino Bruni, professore di Economia politica all’Università Lumsa di Roma, e da suor Alessandra Smerilli, docente presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium di Roma, in questo libro.

Il sottotitolo «Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisi nella storia dell’economia europea» ci offre un punto di riferimento storico, perché davvero san Benedetto ha inaugurato una nuova economia. Ma nel libro si pone un ulteriore interrogativo: nel cuore della grande crisi economica mondiale, accentuata dal Covid-19, è possibile pensare a un nuovo punto di riferimento in termini di politica economica? Gli autori rispondono in modo affermativo, se non si ha paura di un discorso che potrebbe non piacere ai laicisti, perché affonda nel passato, e per di più in un passato in cui la fede gioca un ruolo fondamentale.

E questo passato è storia, nel senso di reale accadimento, e inoltre ha salvato l’Occidente da una crisi che aveva spazzato via le istituzioni imperiali. La cultura del patriziato romano aveva creato una divisione tra lavoro manuale e otium dell’uomo libero, con l’idea che i lavori pesanti erano «roba da schiavi». La concezione benedettina è radicalmente diversa: il santo di Norcia non soltanto propone, ma costruisce fattivamente una nuova civiltà, perché fa i conti con la decadenza dei costumi nella Roma tra V e VI secolo e intuisce che una delle sue cause è la passività, l’inerzia, la disperazione e la conseguente ricerca del piacere a tutti i costi. Intuisce quindi l’importanza fondamentale del lavoro all’interno di un’economia a misura d’uomo, e non del denaro. Ma, se non si può pedissequamente tornare al passato, occorre però anche fare tesoro di ciò che di utile e di costruttivo esso ci ha lasciato.

Gli autori mostrano che l’economia occidentale è stata rimessa in piedi non soltanto dall’attività benedettina con le sue riforme – soprattutto quella di Cȋteaux –, ma anche dallo spirito francescano. Infatti, come san Francesco stesso aveva intuìto, il suo esempio non avrebbe potuto mai diventare dogma, teoria, economia; ed è per questo che egli ha affascinato le generazioni successive, attirando con il suo esempio di povertà – dapprima eremitica e poi comunitaria – sempre più seguaci.

La differenza sta nel fatto che san Francesco aveva rifiutato quello che poi sarebbe stato chiamato l’homo œconomicus, perché il suo sentire era anche poesia, struggente desiderio di unione con il creato, e questo non sembrava che potesse diventare cultura economica. Ma gli autori non ne sono del tutto convinti: «E se fosse l’economia del sine proprio [“senza proprietà”] quella dell’età dei beni comuni? Sarà quella di Francesco l’oikonomia in grado di salvare noi e la terra?» (p. 93).

Il nodo è proprio questo: san Francesco non è imitabile, ma il suo modo di intendere la vita sì. E se tentassimo di seguirlo almeno nel rispetto della terra e nella comprensione che non è nel profitto il futuro dell’uomo? Se si pensasse alla pura utopia di questi progetti, allora si dovrebbe constatare il fallimento di un passato basato sul completo sfruttamento della terra e sull’attacco portato, attraverso il degrado dell’ecosistema, a una natura che ci sostenta con i suoi frutti.

Se essere utopisti significa tentare di salvare il genere umano dall’autodistruzione, allora si può parlare di un’utopia capace di offrire esperienze sociali di sostegno alle economie – e alle persone – povere: esperienze vissute con la consapevolezza che dal passato, a patto di non mitizzarlo, possiamo trarre alimento per preparare un presente e un futuro in cui l’individuo – e non l’uomo-massa – torni al centro della cura e del progetto di una nuova era.

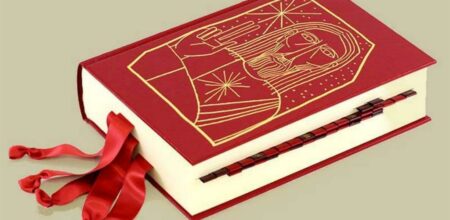

LUIGINO BRUNI – ALESSANDRA SMERILLI

Benedetta economia. Benedetto di Norcia e Francesco d’Assisi nella storia economica europea

Roma, Città Nuova, 2020, 120, € 10,00.