|

|

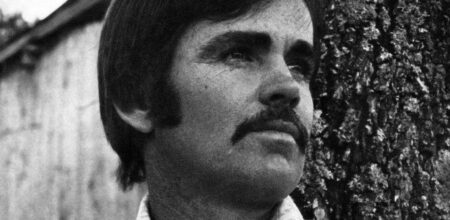

Sono passati 10 anni dal 29 luglio 2013, quando p. Paolo Dall’Oglio, recatosi dai responsabili dell’Isis a Raqqa, non fece ritorno da chi lo ospitava. Come i suoi familiari e gli amici più stretti, Riccardo Cristiano continua con grande costanza a parlarne e a scriverne, fermamente convinto che la sua persona e il suo messaggio siano «oggi» di assoluto rilievo, non avendo perso nulla della loro forza e attualità. «Il suo sequestro mai rivendicato ha inteso lasciarlo sospeso in un limbo dove farlo dimenticare. Questo esito non può essere consentito, a chiunque lo abbia ucciso o lo detenga, comunque determinato a negargli un posto sia tra i vivi sia tra i morti. Il posto di padre Paolo invece è qui, nel nostro presente, al quale seguita a dare molte risposte» (p. 17).

L’autore non fa una biografia di abuna Paolo, né la storia della ricostruzione del monastero di San Mosè l’Abissino e della sua comunità, su cui già esistono ottime pubblicazioni e testimonianze. Si concentra sull’ultima tappa della vicenda, l’impegno nella e per la rivoluzione per costruire una Siria libera, democratica, pluralista, riconciliata: la tappa segnata dall’espulsione dalla Siria voluta dal regime, poi dai due rientri, l’ultimo dei quali porta al sequestro. Su di esso Cristiano si pone la domanda che ritiene più importante: «Perché Paolo è andato dai capi dell’Isis?», e propone una sua risposta: p. Paolo doveva consegnare un messaggio della leadership del Kurdistan iracheno per i vertici dell’Isis, per cercare di fermare la guerra con l’Isis. Uno sforzo estremo e generoso – fallito – nel precipitare della tragedia siriana verso gli esiti terribili che si sono verificati in un quadro di rapporti sociali, politici, economici, religiosi, di interessi, di corruzione e di potere, che p. Paolo aveva letto con acutezza e lungimiranza nella sua complessità. La chiarezza e la forza con cui egli si esprimeva pubblicamente su tutto ciò non poteva non renderlo insopportabile per il regime, come pure per molti altri attori del dramma, o perlomeno scomodo e oggetto di diffidenze (anche per diverse autorità ecclesiastiche).

Ma l’autore sa bene che p. Paolo si è fatto siriano, percorrendo per decenni una strada che ha plasmato la sua personalità singolare di credente. Giustamente riprende perciò i passaggi chiave del dialogo affascinante di Dall’Oglio con Eglantine Gabaix-Hialé: Innamorato dell’islam, credente in Gesù (Jaca Book, 2009). Con la sua «duplice appartenenza» p. Paolo ha sconcertato molti, ma ha effettivamente seminato uno spirito di amore e accoglienza reciproca fra cristiani e musulmani sulla cui base si può pensare di superare radicalmente ogni «scontro di civiltà». Egli arriva a parlare di una «Chiesa dell’islam», intendendo una Chiesa cattolica che finalmente sappia e voglia vivere in un contesto musulmano.

L’altro libro di p. Paolo a cui l’autore fa riferimento è l’ultimo, uscito nel «fatale» 2013, nel tempo dell’esilio: Collera e luce, anch’esso in dialogo con Eglantine. Appassionato, denso di moniti e di appelli, di riflessioni sull’atteggiamento dei cristiani e delle Chiese in relazione al regime, su questioni cruciali come l’uso delle armi e il rapporto con i pacifisti. P. Paolo non vede contraddizione fra iniziative non violente, azione diplomatica, iniziative umanitarie e organizzazione dell’autodifesa popolare armata. È certamente un uomo che di fronte alla tragedia del suo popolo sente di non potersene tirar fuori per «non sporcarsi le mani». Sente tutta l’urgenza di «non fallire la propria vita», rifiutando l’amore di Dio, e allo stesso tempo sente «la preoccupazione di non fallire la propria morte… la paura di non morire là dove si dovrebbe, quando si dovrebbe e per le giuste ragioni» (p. 47).

Di fronte alla figura di p. Paolo si può privilegiare il suo contributo originale e profondo al dialogo fra cristianesimo e islam, ed essere tentati di mettere un poco tra parentesi la fase dell’impegno «politico» militante per la rivoluzione siriana, più discusso. Riteniamo che il merito del libro di Cristiano sia proprio quello di portarci a riflettere sul rapporto e sull’unità interna di queste due dimensioni e sulla coerenza dello spirito che le ha animate. Uno spirito che, al di là del fallimento delle prospettive concrete della rivoluzione siriana per cui p. Paolo allora combatteva, si trova coerente con le speranze alimentate dai documenti pontifici sul Libano e sul Medio Oriente, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, fino alla «Dichiarazione sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune», firmata da papa Francesco con il Grande Imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi, e all’incontro dello stesso Papa con la massima autorità sciita in Iraq. In tal senso, la lettura di questo libro è altamente drammatica, ma, poiché ci presenta senza dubbio una testimonianza profetica in senso forte, dev’essere interpretata come orientata verso una prospettiva di confronto finale fra il bene e il male, di incontro «escatologico» nella promessa della salvezza da parte di Dio.

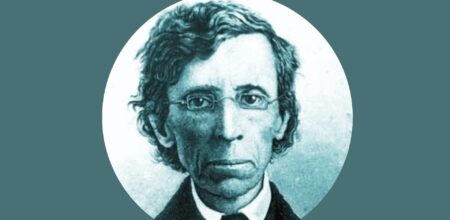

Il volume è accompagnato dalla prefazione del nostro direttore, p. Antonio Spadaro, che tra l’altro mostra il rapporto tra l’esperienza di p. Paolo e la Chiesa intesa come «ospedale da campo» desiderata da papa Francesco.