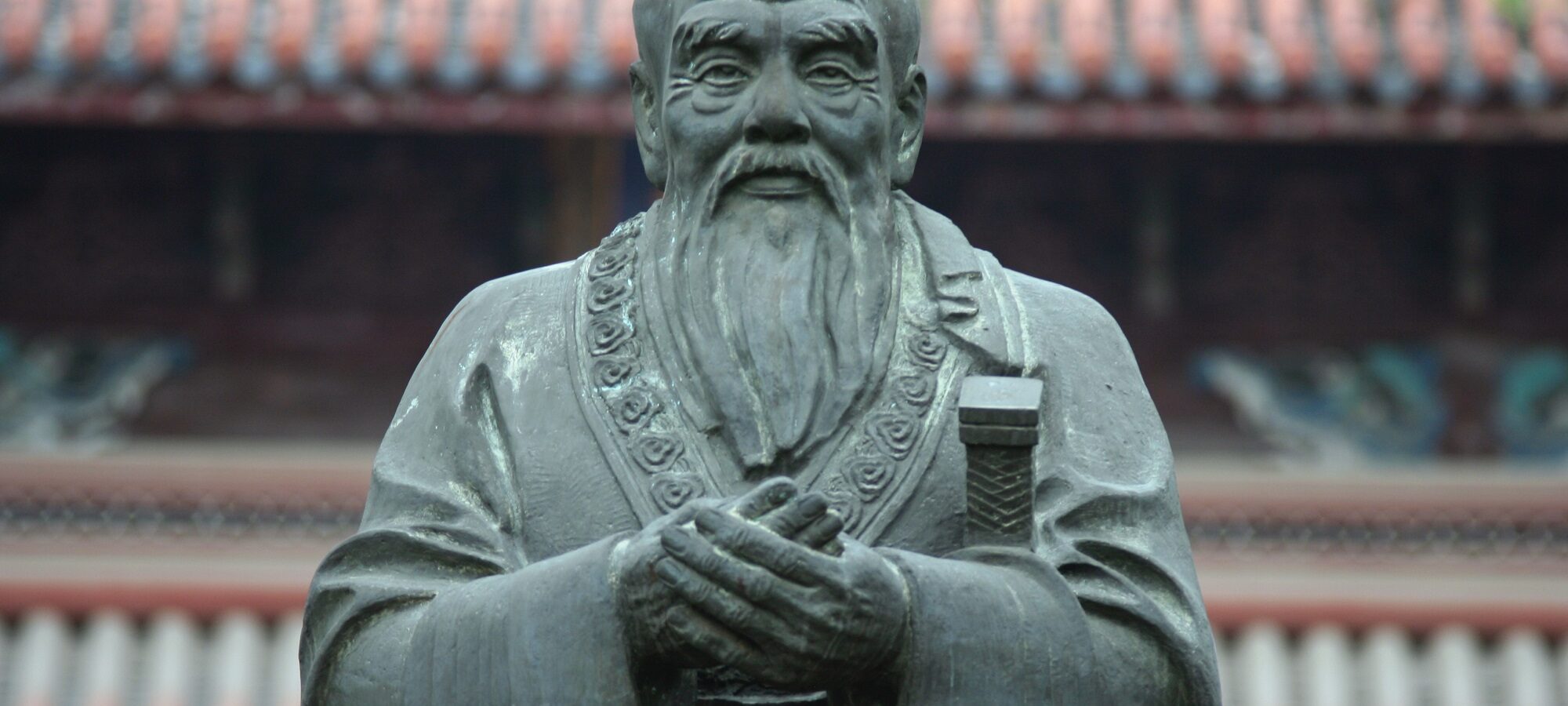

Promosso da alcuni intellettuali cinesi, il «confucianesimo meritocratico» si presenta come una terza via tra il liberalismo occidentale e il modello leninista: nell’interesse di tutti, il potere dovrebbe essere esercitato da un’élite superiormente istruita e moralmente aperta al bene più universale. Per quanto attraente sia la proposta, essa ignora sia le lezioni della storia sia la voce che emana dalle coscienze individuali. Come descritto dai suoi responsabili, il sistema cinese è una meritocrazia il cui funzionamento «scientifico» evidenzia per contrasto l’irrazionalità dei movimenti populisti che oggi attraversano l’Occidente, i quali dimostrerebbero che le elezioni multipartitiche e la libertà di informazione alterano irrimediabilmente la qualità della governance. Allo stesso tempo, l’aridità tecnocratica di tale visione è compensata dalla progressiva costruzione di una religione civile portatrice di un sogno comune[1].

La «soluzione meritocratica» è naturalmente radicata nella tradizione cinese, sia intellettuale sia amministrativa: delineata dalla dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.), che adotta il confucianesimo come dottrina ufficiale dell’Impero, trova la sua espressione nel sistema degli esami imperiali istituito nel 605 e abolito solo nel 1905[2]. Sun Yat-sen tentò di darle una nuova espressione, ma è l’attuale regime che, a partire dagli anni Ottanta, ne offre una versione flessibile e modernizzata, coniugando i meccanismi di promozione e formazione dispensate all’interno del Partito con l’importanza accordata ai titoli di studio universitari.

All’inizio, il rinnovamento confuciano verificatosi a partire dagli ultimi due decenni del XX secolo non era concentrato sulle questioni di governance. Anche per la Cina continentale, sono stati i «confuciani di Boston» (di cui Tu Wei-Ming è il leader indiscusso) a definire per primi le questioni, che sono di ordine morale e metafisico. C’è stata una reazione graduale, che ha sottolineato il pragmatismo della tradizione confuciana e le relazioni storiche tra i suoi sviluppi intellettuali e le crisi politiche vissute dal Paese. Il politologo canadese Daniel A. Bell, professore alle università di Qinghua e poi di Shandong, si è fatto il cantore globale del nuovo confucianesimo politico, basato sulla meritocrazia e sul rifiuto del sistema elettorale nella selezione dei dirigenti, esaltando il suo potenziale per riformare i sistemi politici occidentali[3].

In questo articolo, ci farà da guida un’opera pubblicata all’inizio del 2020 da un accademico cinese, Tongdong Bai[4]. Against Political Equality si basa su un lavoro precedente pubblicato in cinese dallo stesso autore, pur chiarendo e radicalizzando tesi che il contesto della prima pubblicazione non

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento