|

|

Scritto originariamente in inglese e tradotto poi in italiano con molte varianti e aggiunte, il saggio costituisce un tentativo di inserire le dinamiche economiche di lungo periodo nell’ambito della storia politica italiana, in modo da fornire un’interpretazione complessiva volta a mettere in rilievo gli elementi che, in questo contesto, si sono rivelati decisivi. Occorre sottolineare come lo studio del diplomatico Andrea Capussela cerchi di individuare e analizzare in maniera sistematica le ragioni della marcata «decelerazione» del nostro sistema economico, che hanno cominciato a radicarsi nei primi anni Ottanta del secolo scorso, determinandone un tasso di crescita assai contenuto: uno sviluppo modesto che, da oltre 20 anni, caratterizza il suo andamento.

L’autore mostra come alcuni problemi irrisolti, la cui origine risale a epoche ormai remote, abbiano in seguito costituito un vincolo quasi soffocante, capace cioè di limitare fortemente l’espansione economica dell’Italia; nel contempo, però, sottolinea come esistano le possibilità di mettere in atto una decisa inversione di tendenza.

Entrando maggiormente nel merito dei contenuti del saggio, occorre osservare, in primo luogo, che Capussela prende le mosse da una disamina di carattere storico – finalizzata a ricostruire e interpretare le vicende dello Stato unitario – dalla quale emergono sia un persistente ristagno del tasso di produttività sia l’esistenza di numerose manchevolezze del nostro sistema politico: l’uno e le altre responsabili dell’origine e del rafforzamento di quell’equilibrio che – caratterizzato da un impiego inefficiente dei fattori – continua a frenare lo sviluppo della società italiana e a comprimerne le potenzialità.

Il nostro Paese non sembra dunque aver completato la transizione da società gerarchica e illiberale a democrazia libera e aperta: ci troviamo di fronte a una realtà nella quale, pur essendoci molte energie positive, mancano spesso i partiti e gli altri corpi intermedi, capaci di coordinarle e dare loro voce. Capussela non manca di richiamare l’attenzione del lettore sulle occasioni perdute, cioè sulle varie circostanze nelle quali l’Italia sarebbe probabilmente riuscita a darsi un equilibrio più equo e maggiormente foriero di sviluppo.

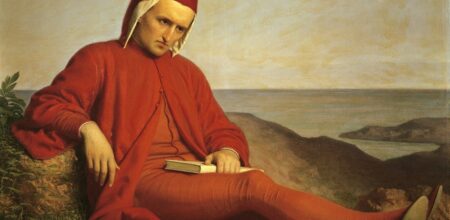

Dobbiamo anche notare come il testo abbondi di citazioni da autori quali Machiavelli e Leopardi, Braudel e Foucault, Manzoni e Marc Bloch, Gadda e Calvino, Pasolini e don Milani: brani che – pur nella loro diversità stilistica e analitica – individuano lucidamente le tante questioni irrisolte che continuano ad affliggere il nostro sistema economico e politico. L’autore mostra che, per quanto strano possa apparire l’itinerario verso il benessere, il cosiddetto «miracolo economico» sembra aver costituito un’epoca non particolarmente problematica. L’Italia ha invece fallito quando la crescita ha cominciato a dipendere soprattutto dall’innovazione, dal momento che questa porta con sé la cosiddetta «distruzione creatrice» (Schumpeter), ma rappresenta nel contempo una minaccia per le élite, le quali perciò hanno cercato di soffocarla. Guardando però al futuro, è possibile che la gravità del declino e la necessità di porvi rimedio inducano, prima o poi, a proteggere maggiormente le idee innovatrici, anche a scapito delle posizioni di rendita delle classi dirigenti.

ANDREA CAPUSSELA

Declino. Una storia italiana

Roma, Luiss University Press, 2019, 424, € 24,00.