|

|

Questa recensione del poderoso volume che raccoglie un’ampia scelta degli «scritti filosofici e politici» di Gianni Vattimo non può, evidentemente, soffermarsi a esporre, sia pur minimamente, il contenuto delle singole opere che compongono le sue tre sezioni (1. Filosofi; 2. Ermeneutica; 3. Pensiero debole), secondo il criterio tematico e non cronologico adottato opportunamente dal curatore Gaetano Chiurazzi.

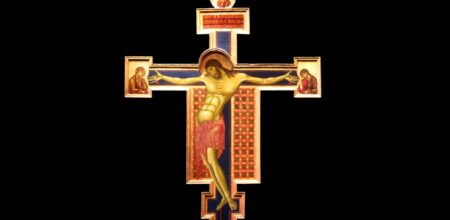

Intendiamo, perciò, fornire le principali coordinate dell’attività di pensiero e di scrittura dell’autore, sottolineando che il rapporto intrattenuto con il contenuto della fede cristiana non solo ne costituisce una delle fonti, ma è anche una componente non secondaria del suo approdo esistenziale e teorico.

Nell’introduzione al volume, Antonio Gnoli esprime bene il significato più autentico della riflessione complessiva di Vattimo, soffermandosi sullo specifico «nichilismo» che caratterizza il «pensiero debole» e su una chiarificazione del processo della «secolarizzazione», il quale per il filosofo torinese è da considerare nell’orizzonte della kenosis cristiana: «Nella versione tenue, nichilismo significa dissoluzione della metafisica (la morte di Dio annunciata da Nietzsche), nel nome di un cristianesimo che ha ricondotto Dio al livello dell’umano. È ciò che il Nuovo Testamento chiama kenosis e che il mondo della preghiera ha conosciuto come incarnazione. La chiave di questo ragionamento è “secolarizzazione”» (p. 13).

Nell’ottica di riannodare i fili essenziali che uniscono le origini del pensiero di Vattimo al suo articolato svolgimento e all’approdo ultimo, è significativa l’autotestimonianza contenuta in Dopo la cristianità (2002): «Da Maritain ho ereditato la diffidenza verso certi dogmi della modernità, e per questo, dopo la tesi di laurea su Aristotele, mi sono messo a studiare Nietzsche e Heidegger, che mi apparivano i più radicali critici della modernità. Ora, proprio attraverso questi autori non solo antimoderni, ma anche – soprattutto Nietzsche – anticristiani, io sono stato ricondotto, paradossalmente, alla fede cristiana, o a qualcosa che le assomiglia molto» (p. 1856).

Riguardo a tale itinerario dell’autore e al significato più preciso del suo «cristianesimo ritrovato», è da vedere anche lo scritto Credere di credere (1996).

In Vattimo la critica ad alcune strutture teoriche portanti della modernità, come il «soggetto», la «dialettica», ma anche il «progresso» (cfr Al di là del soggetto, 1981; e La fine della modernità, 1985), va di pari passo con la critica all’ontologia metafisica. Anche per questo, essa non si è orientata verso una sorta di nostalgico ritorno al pre-moderno, quanto piuttosto a una teorizzazione in chiave positiva della «contemporaneità», per la cui definizione è stato coniato il termine «post-modernità».

La contemporaneità è vista come il luogo in cui alle «strutture metafisiche» conservatesi sia nelle concezioni filosofiche, etiche, sociali e politiche della modernità sia nelle interpretazioni assolutistiche del sapere scientifico ha fatto seguito il configurarsi del mondo fluido e pervasivo dell’«informazione»: un flusso continuo di immagini e di pensieri che si costituisce quale nuovo volto della «realtà» (cfr La società trasparente, 1989).

In questo nostro mondo, in cui è venuta meno qualunque figura di un «centro di gravità», si dilatano ulteriormente le prospettive di fondo messe in luce nella versione del «pensiero ermeneutico» propria di Vattimo: quella che sostiene un irriducibile «conflitto delle interpretazioni» e che differisce, perciò, sia dall’«ermeneutica dell’esperienza religiosa» di Pareyson, che fu il primo maestro dell’autore, sia dall’ermeneutica teorizzata da Gadamer in Verità e metodo, opera tradotta in italiano nel 1972 dal filosofo torinese.

L’attuale concreto determinarsi dell’«essere», non più inteso metafisicamente ma come «evento», secondo l’insegnamento di Heidegger (cfr Essere, storia e linguaggio in Heidegger, 1963; e, da ultimo, Essere e dintorni, 2018), è da vedersi, per Vattimo, proprio nel mondo dell’informazione diffusa; e questo, nello stesso tempo, è il realizzarsi del «mondo vero, diventato favola», preconizzato da Nietzsche.

D’altra parte, Vattimo è altrettanto consapevole delle ombre che sono contenute nel luccicante mondo dell’informazione diffusa e capillare, in primis del suo carattere di anestetico rispetto al cambiamento sociale e a un progetto di «emancipazione» da parte dell’uomo.

Nasce da qui la sua grande attenzione, sia teorica sia pratica, nei confronti della politica, la quale alla sua base ha un’indubbia istanza etica (cfr Nichilismo ed emancipazione, 2003), la stessa che origina la critica dell’autore alla metafisica (cfr Etica dell’interpretazione, 1989) e la parallela teorizzazione dell’ermeneutica come un’autentica «filosofia della prassi», irrinunciabile antidoto alla tentazione costituita dal «nuovo realismo» (cfr Della realtà, 2012).

Non a caso, concludendo Comunismo ermeneutico. Da Marx a Heidegger (2014, con Santiago Zabala), Vattimo scrive: «Il comunismo ermeneutico propone una precisa concezione dell’esistenza per coloro che non vogliono essere ridotti in schiavitù dal mondo dell’organizzazione totale» (p. 2203).

GIANNI VATTIMO

Scritti filosofici e politici

Milano, La nave di Teseo, 2021, 2640, € 50,00.