|

|

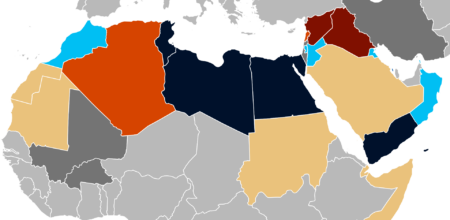

Cosa accadde all’interno del mondo cattolico e quali furono le reazioni all’antisemitismo nazifascista e all’emanazione delle leggi razziali nel 1938? Con gli interventi di saggisti e storici il testo illustra le diverse posizioni, anche contrastanti, evidenziando come per decenni la Chiesa sia stata rappresentata, da parte degli storiografi, come un blocco monolitico e coeso. Questa è un’immagine semplicistica e fuorviante, confutata da un’analisi approfondita, basata anche sui documenti degli Archivi Vaticani riguardo al pontificato di Pio XI e dell’Archivio Vaticano degli Affari ecclesiastici straordinari, aperti rispettivamente nel 2003 e nel 2013.

Dal testo emerge una realtà diversificata e complessa. Una parte degli ambienti cattolici si dimostrò fragile, non colse con prontezza l’avversione dell’antisemitismo nei confronti del cristianesimo e la pericolosità del messaggio che anche Mussolini propagandava, dichiarandosi «cattolico e anticristiano» (p. 28) e sostenendo il mito romano-imperiale di una religione «nata in Palestina ma diventata cattolica a Roma» (p. 234). Alcuni esponenti del clero appoggiarono il regime, anche per vantaggi personali.

Ma i diversi saggi raccolti nel volume mostrano che all’interno della Chiesa non mancarono le prese di posizione e la dura condanna dell’antisemitismo da parte di tante componenti dell’area cattolica. Papa Pio XI con l’enciclica Mit brennender Sorge e i discorsi ufficiali, la Segreteria di Stato con la diffusione nei seminari e nelle scuole cattoliche del Syllabus, oratori, associazioni e istituzioni religiose furono protagonisti di una forte azione di resistenza, in parte silenziosa, in parte manifestata pubblicamente. Le pressioni del regime sul Vaticano e la minaccia di rivedere i Patti Lateranensi non impedirono al Pontefice di condannare le teorie razziali, che erano in netto contrasto con i princìpi religiosi di universalità del genere umano.

Come si evince dalla ricostruzione e dai vari episodi riportati nel volume, le posizioni critiche e le condanne pronunciate pubblicamente non trovarono alcuna sponda nella stampa italiana, imbavagliata dalla censura e dai divieti, imposti dal regime, di pubblicare i discorsi di Pio XI, riportati invece da testate di altri Paesi. L’unica voce rimasta fortemente critica, a fianco del Pontefice, fu L’ Osservatore Romano. Nell’agosto del 1938, La Civiltà Cattolica pubblicò il primo di una serie di articoli di denuncia contro il «Manifesto della razza», ma dopo la pubblicazione la redazione subì la minaccia di chiusura della tipografia da parte del ministero dell’Interno e fu ridotta al silenzio.

Pur avendo avuto nel passato un atteggiamento antigiudaico, La Civiltà Cattolica non ha mai avallato le teorie razziste. Poi, con le persecuzioni e le deportazioni, il suo atteggiamento antigiudaico cambiò radicalmente, trasformandosi in un «atteggiamento di nuova e profonda simpatia e di disponibilità fino a sacrificare se stessi» (p. 125). Molti gesuiti furono uccisi nei lager di Dachau e Auschwitz, e alcuni studiosi, come il card. Henry de Lubac, Jules Monchanin, Joseph Bonsirven, Auguste Valensin e il card. Augustin Bea, contribuirono a scrivere una nuova pagina dell’approccio della Chiesa all’antiebraismo.

Anche altre riviste cattoliche subirono rappresaglie per le loro pubblicazioni non allineate alle tesi del regime: La Vita Cattolica di Cremona fu soppressa per ordine del ministero della Cultura Popolare dopo diversi sequestri, e poi riabilitata con la sostituzione del direttore; analoga sorte toccò al periodico L’ Italia.

Nell’approfondire il rapporto fra antigiudaismo e antisemitismo – un dibattito ancora aperto fra gli storici, divisi fra la teoria della discontinuità, il «paradigma continuista» e il «nesso fluttuante» (p. 230) –, gli autori fanno notare come l’antigiudaismo, a differenza dell’antisemitismo, fu religioso e mai razziale. E soprattutto sottolineano come le deportazioni e il genocidio abbiano indotto la Chiesa ad abbandonare definitivamente alcuni atteggiamenti sbagliati. La svolta radicale iniziata nel 1938 produsse i suoi effetti anche negli anni successivi.

La svolta del 1938. Fascismo, cattolicesimo e antisemitismo

a cura di ANDREA RICCARDI – GABRIELE RIGANO

Milano, Guerini e Associati, 2020, 272, € 22,50.