|

|

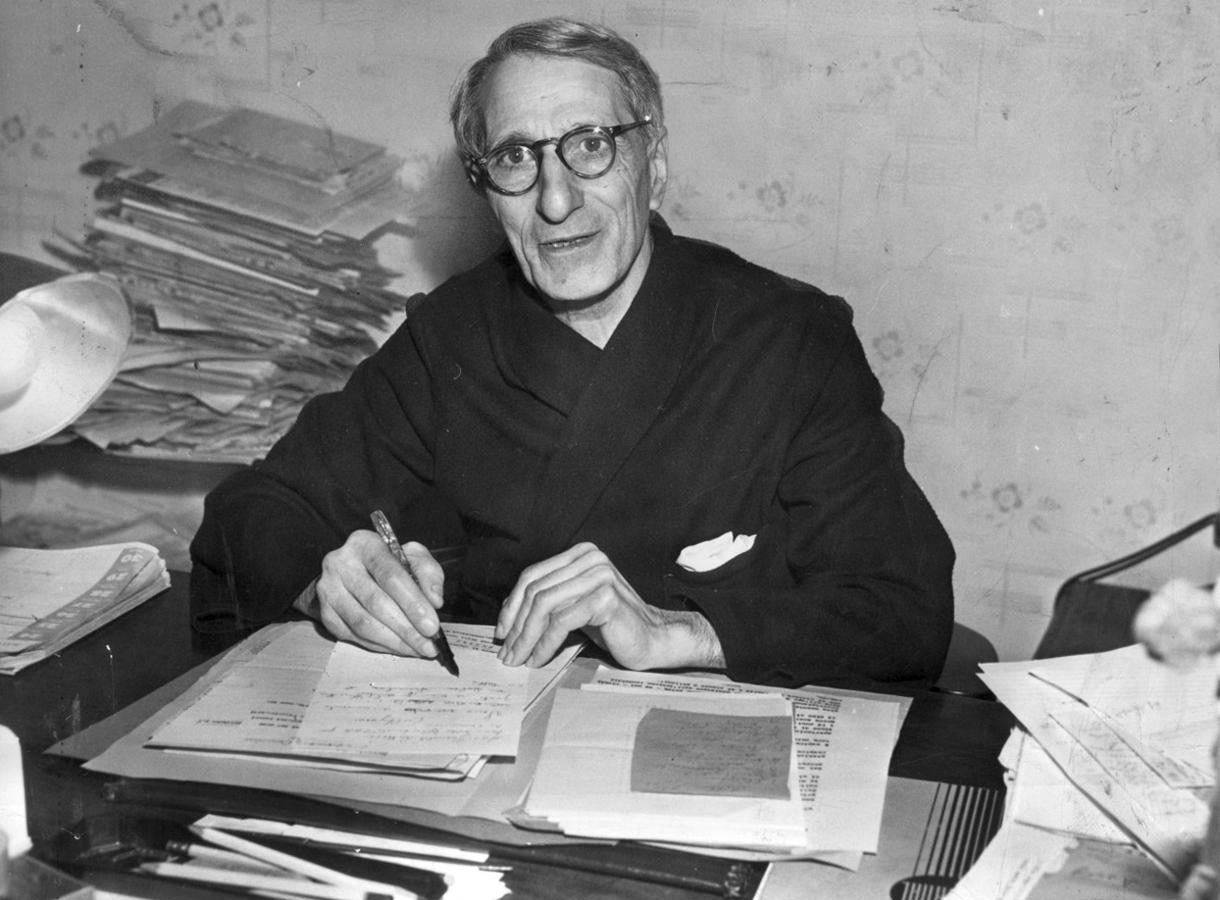

Il 18 gennaio 1919 nasceva a Roma il Partito popolare italiano (Ppi), quando da una stanza dell’albergo Santa Chiara veniva diffuso l’«Appello ai liberi e forti» di don Luigi Sturzo[1]. La Grande guerra si era appena conclusa, l’Italia stava piangendo i suoi circa 600.000 caduti e curando quasi un milione di feriti.

La vita media della popolazione italiana – allora circa 37 milioni di persone – non superava i 31 anni per gli uomini e i 32 anni per le donne, mentre l’analfabetismo toccava punte del 70% della popolazione in regioni come la Basilicata e la Calabria[2].

Le politiche liberali e conservatrici del Governo avevano colpito il ceto medio e privato di qualsiasi riferimento politico l’elettorato cattolico, ancora condizionato dal non expedit della Chiesa, che gli impediva l’impegno diretto in politica[3].

In quel particolare contesto storico, il colpo d’ala di Sturzo fu quello di creare un partito laico, democratico e di ispirazione cristiana, con una precisa piattaforma programmatica: difesa della famiglia e libertà di insegnamento, lavoro inteso come diritto e referendum locali, centralità delle autonomie territoriali e forme di previdenza sociale, rappresentanza proporzionale e voto alle donne, libertà della Chiesa e costruzione di un ordine mondiale nuovo.

Il biografo più noto di Sturzo, Gabriele De Rosa, non ha esitato a definire il breve Appello, composto da sole 890 parole, «uno dei documenti più elevati e di maggior impegno civile della letteratura politica, una carta d’identità perfettamente laica, senza riserve e pregiudiziali clericali di nessun genere, espressione singolare di una consapevolezza altamente liberale dei problemi di un moderno Stato democratico»[4].

L’«Appello ai liberi e forti» di Sturzo non rappresentava un compromesso politico o un’alternativa ideologica, ma una proposta diversa di sistema per ripensare la convivenza sociale a partire dalla Dottrina sociale della Chiesa, le cui fondamenta erano state poste dalla enciclica Rerum novarum di Leone XIII.

Per tale sua specificità, il pensiero di Sturzo in questi 100 anni ha rappresentato una sorta di stella polare per i cattolici impegnati in politica, sebbene non siano mancate forze politiche, opposte tra loro, che lo hanno volutamente strumentalizzato, come fecero i suoi contemporanei. I conservatori cattolici consideravano Sturzo «un progressista», i cattolici liberali «un intransigente»; per i socialisti egli era «un riformista», per i fascisti «un prete intrigante».

Qui ci limiteremo a illustrare la nascita del Ppi – definito dallo storico Federico Chabod «il più importante evento politico nella storia italiana del XX secolo»[5] –, per capire quale eredità ha lasciato Sturzo nella cultura politica contemporanea.

La nascita del Partito popolare italiano

La lunga gestazione del Ppi ha il suo inizio nel cosiddetto «discorso di Caltagirone», che Sturzo tenne alla vigilia di Natale del 1905, intitolato «I problemi della vita nazionale dei cattolici». In esso egli propose per la prima volta la costituzione di un partito di ispirazione cristiana per portare i cattolici all’interno della vita politica italiana[6]. Tuttavia da allora dovettero passare altri 14 lunghi anni, una guerra mondiale e il pontificato di Benedetto XV prima che tale intuizione si potesse realizzare.

Sturzo e i suoi collaboratori pensarono a un partito che avesse un’organizzazione interna leggera ma capillare – fatta di sezioni territoriali, comitati provinciali, un consiglio e una direzione nazionale, un congresso centrale – e in completa autonomia dall’autorità ecclesiastica per almeno tre motivi: 1) evitare di trascinare il partito nel terreno della Questione romana; 2) non omologarlo alla rete organizzativa dell’Azione cattolica del tempo; 3) non incorrere in condanne pontificie o in accuse di clericalismo e temporalismo.

Tuttavia l’esperienza politica del Ppi non nasce al di fuori della vita della Chiesa, ma è il frutto di una «vocazione nella vocazione» di Sturzo sacerdote[7], che nelle sue memorie ricordava il travaglio delle ore che avevano preceduto la nascita del partito: «Era mezzanotte quando ci separammo e spontaneamente […] passando davanti la Chiesa dei santi Apostoli picchiammo alla porta: c’era l’adorazione notturna. […]. Durante quest’ora di adorazione rievocai tutta la tragedia della mia vita. Non avevo mai chiesto nulla, non cercavo nulla, ero rimasto semplice prete […]. Accettavo la nuova carica di capo del partito popolare con l’amarezza nel cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio»[8].

In quegli anni Sturzo aveva maturato – come prosindaco di Caltagirone (1905-20), vicepresidente dell’Associazione dei comuni italiani (1915-24) e segretario della giunta dell’Azione cattolica (1915-17) – la consapevolezza che gli elementi di forza per la nascita del partito dovevano essere «la coesione spirituale» e «la fiducia tra le persone sparse nei territori»[9].

La dimensione della fede nella storia al servizio della giustizia differenziava Sturzo da Romolo Murri, ultramontanista e confessionale, per il quale le caratteristiche dell’appartenenza religiosa e morale erano gli elementi identificativi del movimento democratico-cristiano che egli aveva fondato qualche anno prima.

Sturzo usò la prudenza dell’ecclesiastico e la mediazione del politico per tessere e spiegare al Paese la proposta del suo nuovo programma. Il 17 novembre 1918 l’arcivescovo di Milano, card. Andrea Carlo Ferrari, gli consigliò di parlare con il Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Gasparri, prima di coinvolgere pubblicamente il laicato cattolico. Sturzo incontrò il cardinale pochi giorni dopo in Vaticano, attraverso la mediazione di uno dei suoi più stretti collaboratori, Carlo Santucci, un avvocato rotale. In quel colloquio Sturzo chiese di abolire il non expedit, ma il card. Gasparri non si sbilanciò e fece studiare il tema da Giuseppe Dalla Torre, presidente della giunta direttiva dell’Azione cattolica, e dall’abbé Antoine Pottier, padre del cattolicesimo sociale belga[10].

Nelle sue memorie Sturzo racconta un dettaglio di quell’udienza, fissata poco prima del Natale del 1918: «Subii un vero e proprio interrogatorio stringente, e durante alcuni minuti pensai che la causa era perduta». Fu però la sua tenacia a permettere la discesa in campo dei cattolici italiani. Dopo solo due mesi, nel febbraio 1919, gli eventi subirono un’improvvisa accelerazione quando il card. Gasparri chiarì la sua posizione al patriarca di Venezia: «È nelle mire della Santa Sede che i cattolici italiani aderiscano a detto partito»[11]. «Il cardinal Gasparri – commenta nei suoi studi p. Giovanni Sale –, certamente con il consenso del papa, desiderava che i cattolici italiani entrassero nell’agone della politica nazionale a pieno titolo, con un partito che non fosse espressione degli interessi particolari né della Santa Sede, né dell’Azione cattolica, utilizzando nella lotta politica soltanto mezzi e uomini propri»[12].

La posizione della gerarchia cattolica è confermata anche da un articolo e da fonti di archivio della Civiltà Cattolica, quando nel febbraio 1919 la nostra rivista si occupò della fondazione del partito. La Segreteria di Stato consegnò all’allora direttore, p. Enrico Rosa, alcuni punti «politici» – che stavano a cuore alla Santa Sede – da includere nell’articolo, mentre le bozze furono riviste e integrate personalmente da Benedetto XV[13].

Nel breve ma denso articolo in questione – intitolato «A proposito del nuovo Partito Popolare Italiano» – la rivista si uniformò alla volontà del Papa, esprimendo un giudizio prudente e attendista, ma non contrario, al di là di alcune critiche rigorose su punti come la sovranità, la ricerca della paternità e il voto alle donne. I gesuiti precisarono che non si doveva parlare di partito cattolico, né di deputati che rappresentavano i cattolici, ma di una forza politica in cui i cattolici si riconoscevano nella loro diversità – inclusi quelli fedeli alla causa papale –, per realizzare un programma comune e condiviso in favore dell’Italia.

Con una sola mossa Sturzo conseguì due obiettivi: far aderire il mondo cattolico a un programma progressista e costituire un’area politica in cui far prevalere l’unità sulle differenze. Al partito aderirono persone di varia provenienza: dal gruppo dei democratico-cristiani, già ispirato da Romolo Murri, a quello dei clerico-moderati; dai cattolici-liberali ai cattolici-intransigenti che avevano militato nell’Opera dei Congressi, sciolta nel 1904 da Pio X.

L’adesione al Ppi fu, per le varie anime del mondo cattolico, un’oasi di unità in mezzo al deserto della dispersione; ma dopo poco tempo le ragioni della divisione prevalsero di nuovo su quelle dell’unità.

È vero, Sturzo si ispirava alla tradizione guelfa del movimento cattolico intransigente, che era una tradizione minoritaria, e apparteneva alla scuola del neo-tomismo sociale, insegnato dai gesuiti della Gregoriana, mentre il suo programma, precisa p. Sale, «insisteva sugli aspetti autonomistici da collocare nella tradizione della nazione, sulla libertà scolastica, sul regionalismo, sull’organizzazione professionale e sulla difesa della libertà della Chiesa e della coscienza cristiana, “fondamento e presidio della vita della Nazione”»[14].

Sturzo fu «un riformatore gentile», di tradizione antiborghese e antistatale, che rifiutò la lotta di classe e favorì la partecipazione degli operai agli utili dell’azienda, per prendere le distanze dal socialismo dell’epoca.

Il contenuto e l’attualità dell’«Appello ai liberi e forti»

La finalità alta e nobile con cui Sturzo iniziò il suo Appello era quella di risvegliare le coscienze assopite e umiliate dal male della guerra: «A tutti gli uomini liberi e forti che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della Patria, senza pregiudizi né preconcetti facciamo appello perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà».

L’obiettivo politico dell’Appello era «garantire la pace durevole» attraverso un equilibrio politico tra la sovranità degli Stati e gli «interessi sovranazionali» mediante un organo internazionale garante, la Società delle Nazioni. Perfino i punti specifici che Sturzo enumera continuano a essere oggi di estrema attualità: il disarmo universale, l’abolizione del segreto dei trattati, la libertà dei mari, una legislazione sociale internazionale, l’uguaglianza nel lavoro, la garanzia delle libertà religiose «contro ogni oppressione di setta»[15].

Al centro dell’Appello si intuisce il cambiamento del paradigma politico sturziano: «Ad uno Stato accentratore, tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica e individuale, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i Comuni –, che rispetti la personalità individuale e incoraggi le iniziative private».

È per questo che l’art. 5 della Costituzione italiana sulle autonomie locali conserva l’eredità sturziana; soltanto attraverso le riforme delle autonomie locali è possibile ammettere democraticamente nel sistema le «masse di esclusi», che ai tempi di Sturzo erano i contadini e la piccola e media borghesia[16], mentre oggi sono gli immigrati, i disoccupati, gli emarginati dal sistema.

Durante i lavori alla Costituente, Moro fu più vicino al pensiero di Sturzo che a quello degli esponenti del cattolicesimo democratico come Dossetti e La Pira. Anche l’allora mons. Giovanni Battista Montini (poi papa Paolo VI), il cui padre era stato un popolare, criticò Sturzo a causa della diversa concezione dello Stato[17]: per lui e per i politici sopra menzionati l’homo democraticus veniva formato dallo Stato; per Sturzo, invece, veniva formato partecipando alla vita del municipio[18].

I pochi anni di vita del Ppi

A 100 anni dalla nascita del Ppi ci chiediamo quali sono stati i suoi punti di forza. Anzitutto, l’essere stato un partito riformatore, interclassista e aconfessionale; non un «partito cattolico» o un partito moderato o conservatore, ma una forza politica di cattolici, che già nelle elezioni politiche del 1919 ottenne 100 deputati, il 20% del consenso. Sturzo aveva presentato così il partito: «È superfluo dire perché non ci siamo chiamati “partito cattolico”: i due termini sono antitetici; il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è divisione. Fin dall’inizio […] abbiamo voluto chiaramente metterci sul terreno specifico di un partito, che ha per oggetto diretto la vita pubblica della nazione»[19].

L’intransigenza dello statista negli anni 1919 e 1920 è stata come una canna che ha preferito spezzarsi anziché piegarsi ai compromessi politici del tempo. Il suo «no» all’alleanza con le destre liberali nelle amministrative del 1920 e il suo appoggio (di fatto) al successo delle sinistre costò al partito un’insanabile frattura interna. L’area dei clerico-moderati – considerati da Sturzo un gruppo di «eunuchi politici» – si staccò dal partito e venne assorbita dal fascismo, mentre l’area moderata interna – la parte favorevole alla confessionalità del partito – appoggiò il primo governo Mussolini nell’autunno del 1922, mettendo in minoranza Sturzo[20].

Il futuro Duce, nato politicamente tra le fila socialiste, si era insidiosamente presentato a molti cattolici popolari come un lupo travestito da agnello, per creare le condizioni politiche per i 22 anni di esilio di Sturzo – che ebbero inizio il 25 ottobre 1924 – ed essere l’unico vero interlocutore politico davanti alla gerarchia ecclesiastica[21].

Sturzo rimase segretario del Ppi fino al 1923, anno in cui, a causa della sua opposizione alla legge maggioritaria (la cosiddetta «legge Acerbo»), fu costretto dalla Santa Sede – che temeva una campagna anticlericale in grande stile – a dimettersi. Nel 1924, all’indomani del delitto Matteotti, si dichiarò favorevole a un accordo tra popolari e socialisti riformisti: un’opzione che era del tutto sgradita alla Santa Sede, peraltro preoccupata che gli squadristi facessero di lui un secondo Matteotti.

Nella «Lettera dall’esilio», del 18 gennaio 1926, Sturzo riconoscerà gli errori politici del suo partito: «Una delle debolezze del P.P.I. è stata la non completa fiducia in se stesso. Era naturale che un partito divenuto grande appena nato, per l’apporto di molta attività sociale preesistente, non potesse subito acquistare quella coscienza politica e quella unificazione ideale, che forma la vera personalità di partito»[22].

Al suo rientro in Italia, dopo le elezioni per l’Assemblea costituente, Sturzo non si iscriverà alla Dc, ma dichiarerà di essere il «capo di un partito disciolto».

L’eredità dell’«Appello ai liberi e forti» dopo 100 anni

Che cosa rimane oggi dell’esperienza del Ppi? Il desiderio di far nascere un nuovo partito unico dei cattolici? Anzitutto rimane un metodo: per Sturzo, a differenza di Murri, occorreva formare le coscienze dei cattolici prima di entrare nel campo politico; altrimenti, il potere – la destra di allora – avrebbe finito per cooptare i cattolici non formati. Per questo egli puntava sulla formazione di persone scelte, per dare voce ai poveri, secondo l’insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa. Il popolarismo era per lui l’antidoto al populismo, grazie all’arte della mediazione, allo sviluppo costituzionale, alla difesa dell’iniziativa privata, alla centralità delle autonomie locali[23].

Lo statista «constata che nei regimi costituzionali si sono percorse tre vie: o quella di costituire un partito di ispirazione cristiana separato dall’Azione cattolica e indipendente dall’episcopato (come in Belgio, in Olanda ed in Italia); o quella di entrare in partiti legali, continuando ad avere gruppi di animazione cristiana all’interno dei vari partiti (come per esempio in Francia); o quella di aderire indifferentemente ai vari schieramenti politici caratterizzati non su basi ideologiche, ma su impostazioni pragmatiche (come negli Stati Uniti e in Inghilterra)»[24]. Tuttavia Sturzo era consapevole dei rischi di un partito unico dei cattolici: «Egli – scrive mons. Michele Pennisi –, pur riconoscendo che in casi eccezionali, nei quali sono in gioco fondamentali valori religiosi e civili, è necessaria l’unità organizzativa dei cattolici, non pensa che questa debba essere la soluzione normale, anche perché c’è il rischio che l’intenzione di realizzare una unità politica fra i cattolici possa mettere a repentaglio l’unità religiosa e la collaborazione pastorale all’azione propria della Chiesa, molto più importante della prima»[25].

L’eredità del Ppi a 100 anni dalla nascita fa passare in secondo piano il quid (il «che cosa»), e pone in rilievo il quis (il «chi»): i cattolici in politica dovrebbero essere riconoscibili non da un contenitore, ma dal loro atteggiamento spirituale e interiore; i politici che vivono la politica da cattolici non si devono porre solo il problema di «cosa» essere, ma di cosa fare e verso dove andare.

L’irrilevanza politico-partitica di un «elettorato cattolico» distribuito ormai fra tutte le forze politiche non sarebbe tanto grave quanto un’irrilevanza prima di tutto di opinioni e di idee, di proposte concrete e di contenuti. Scommettere sulla formazione di una nuova classe dirigente è possibile, ma occorre creare un patto tra le generazioni di cattolici, perché la vera sfida di oggi non è tanto l’unità politica dei cristiani, quanto come costruire l’unità nel pluralismo.

Per la tradizione cattolica, un leader è anzitutto un testimone in cui tutti si riconoscono, perché è capace di difendere i diritti e di chiedere i giusti sacrifici; è capace di proporre percorsi di riconciliazione sociale e di umanizzare gli spazi pubblici, di offrire servizi alle famiglie e prendere posizione in favore della vita e dello sviluppo solidale – oggi, ad esempio, in un ambito che va dalla crisi della finanza a quella ecologica e a quella indotta dalle migrazioni e dalle guerre – e così via.

È per questo che, anche fra i cattolici, occorre dare fiducia a volti nuovi e giovani, capaci e competenti, in grado di costruire il bene comune e di guidare i processi attraverso il principio di sussidiarietà. Questo sviluppo culturale, che non si può né improvvisare né accelerare, costituisce quella rete di territori e di persone «solidale ed europeista», animata da forum civici aperti e inclusivi, che permettono ai credenti sparsi nei territori di continuare a essere coscienza critica, come ha recentemente affermato il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti[26].

Secondo Sturzo, «la politica non guasta, ma rivela gli uomini»; lo statalismo, la partitocrazia e lo sperpero di denaro pubblico sono le tre bestie che ostacolano la convivenza civile; anche la mafia può essere combattuta con una nuova cultura e con un cambiamento di mentalità. Dagli scritti dello statista emerge che, tra le cause del fascismo, c’erano state proprio la debolezza della classe politica, la corruzione, la statalizzazione e la mortificazione dei princìpi di sussidiarietà e di solidarietà. «I miei punti di orientamento – egli ricordava – sono stati quattro: libertà democratica, moralizzazione della vita pubblica, riforma della struttura statale a tipo autonomistico e civico, risanamento dell’economia nazionale e, specialmente, nel mezzogiorno».

* * *

Che cosa significa oggi essere uomini liberi e forti? Nella «Lettera dall’esilio», indirizzata ad alcuni suoi amici in occasione del 7° anniversario della fondazione del Ppi, si rivela il significato politico di «libertà»[27]. Per Sturzo, il popolarismo politico è «missione a favore di una libertà vera», antidoto alle «mezze libertà» rivendicate dai socialisti nella lotta di classe in campo sociale, o dai liberali con il monopolio in campo scolastico, amministrativo ed economico. In altre parole, la libertà è l’uguaglianza nell’esercizio dei diritti politici: una libertà «per gli altri», antidoto alla corruzione, al malaffare, al clientelismo ecc. La forza di cui Sturzo parla è da intendere come fortezza, la virtù di chi combatte in favore della fede e della giustizia.

Nel suo testamento spirituale lo statista ricorda il ruolo della storia nella vita politica: «A coloro che mi hanno criticato per la mia attività politica, per il mio amore alla libertà, il mio attaccamento alla democrazia, debbo aggiungere che a questa vita di battaglie e di tribolazioni non venni di mia volontà, né per desiderio di scopi terreni né di soddisfazioni umane: vi sono arrivato portato dagli eventi»[28].

I fatti, i bisogni delle persone, le ragioni della giustizia e della libertà hanno suscitato in lui l’«Appello ai liberi e forti», perché «tutti noi viviamo non in un isolamento individualistico, ma in questa società che unisce insieme Cristo ed i cristiani»[29]. L’Appello ci consegna in eredità anche un antidoto ai fondamentalismi religiosi. La laicità sturziana – ha scritto Pietro Scoppola – non ha rinchiuso l’esperienza di fede nell’ambito privato, come volevano i liberali di stampo risorgimentale. Essa «non riguarda solo gli Stati, le leggi, il modo di essere delle istituzioni; la laicità è prima di tutto un modo di vivere l’esperienza religiosa a livello personale e interiore: se manca questa condizione interiore, anche gli aspetti istituzionali della laicità ne risulteranno indeboliti e alla fine compromessi»[30]. Per comporre gli interessi e trovare una soluzione la vita di partito deve riuscire a sostenere dialettiche e posizioni diverse, perché la politica deve saper cucire le divisioni, non espellere chi non la pensa come i leader[31].

In un tempo politico in cui l’arroganza del potere sfida i diritti e i doveri riconosciuti dalla legge, l’esperienza politica di 100 anni fa permette al mondo cattolico di ritrovarsi «in questa grave ora» per essere «uniti insieme» come voce dei deboli, garante dei diritti, alternativa alla società dei consumi e protagonista di un «umanesimo comunale» da cui selezionare una nuova classe dirigente per una nuova stagione politica. Solo così – come è stato invocato da molti – potrà essere ascoltata nello spazio pubblico la voce della coscienza cristiana, che in Italia è ancora quella cattolica.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2019

Riproduzione riservata

***

LUIGI STURZO AND THE ITALIAN POPULAR PARTY. The legacy of the “appeal to the free and strong”

Over the past 100 years, the Italian People’s Party – founded by Luigi Sturzo, 18 January 1919 in Rome – has represented a sort of guiding light for Catholics engaged in politics. This article reconstructs the Party’s long historical gestation, the contents, and the relationship between Sturzo and the Vatican hierarchy. It remains the legacy of a reformist, inter-class and non-denominational party, a “popular” party – an antidote to every populism – based on political mediation, reformism, private initiative and centrality of local autonomies. According to Sturzo, “politics does not damage men, but reveals them”. His writings show that among the causes of fascism, the weakness of the political class, corruption, nationalization and mortification of the principles of subsidiarity and solidarity can be seen.

***

[1]. Luigi Sturzo nasce a Caltagirone il 26 novembre 1871 da Felice e Caterina Boscarelli, una famiglia appartenente alla nobiltà terriera del luogo. È l’ultimo di cinque fratelli: Mario, che diventerà vescovo di Piazza Armerina; Margherita; Remigia (suor Giuseppina); Emanuela, la sua gemella. Nel 1894 è ordinato sacerdote e nel 1898 consegue la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 1924 vive in esilio per 22 anni, tra Parigi, Londra e New York, e il 5 settembre 1946 ritorna in Italia, sbarcando a Napoli. Nel dicembre del 1952 viene nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Muore l’8 agosto 1959 a Roma. È sepolto nella chiesa del Santissimo Salvatore, a Caltagirone.

[2]. Cfr L’ Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Roma, Istat, 2011.

[3]. Il non expedit («non giova, non conviene»), previsto dal decreto della Sacra Penitenzieria del 10 settembre 1874, vietava ai cattolici di partecipare alla vita politica. Pio X, con l’enciclica Il fermo proposito, dell’11 giugno 1905, permise ai cattolici di candidarsi con il consenso dei vescovi. Nelle elezioni amministrative del 26 ottobre 1913 – attraverso il patto Gentiloni, che Sturzo criticò fortemente – molti cattolici si allearono con i liberali.

[4]. G. De Rosa, Sturzo, Torino, UTET, 1977, 194.

[5]. Ivi, 245 s.

[6]. Nel 1897 Sturzo fonda il giornale La Croce di Costantino, in cui pubblica il suo programma di riforme basato sul decentramento amministrativo e sulle autonomie regionali.

[7]. Per approfondire l’argomento, cfr N. Antonetti, Sturzo, i popolari e le riforme istituzionali del primo dopoguerra, Brescia, Morcelliana, 1988; Id. (ed.), Luigi Sturzo. A tutti gli uomini liberi e forti, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2018; P. Scoppola, «Partito Popolare Italiano», in Dizionario del fascismo, vol. II, Torino, UTET, 2003.

[8]. L. Sturzo, Politica e morale, Bologna, Zanichelli, 1972, 106. Il suo travaglio è confermato da ciò che egli amava ripetere di se stesso: «Io sono un sacerdote, non un politico».

[9] . A. Canavero, I cattolici nella società italiana. Dalla metà dell’800 al Concilio Vaticano II, Brescia, Morcelliana, 1991, 147.

[10]. Nella sua relazione del 29 novembre 1918 Dalla Torre affermava che un partito politico per i cattolici italiani andava sostenuto, ma consigliava di abolire solo parzialmente il non expedit attraverso dispense ad hoc da concedere ai candidati cattolici. Tuttavia questa posizione non convinceva nemmeno il card. Gasparri, il quale nel frattempo aveva ricevuto una lettera dal card. Pietro La Fontaine, patriarca di Venezia, il quale, a nome dell’episcopato veneto, auspicava che si potesse appoggiare un partito composto da cattolici impegnati.

[11]. G. Sale, Popolari e destra cattolica al tempo di Benedetto XV, Milano, Jaca Book, 2005, 35.

[12]. Ivi.

[13]. Cfr Archivio Civiltà Cattolica, Fondo Rosa, XVI, 7, 1.

[14]. G. Sale, Popolari e destra cattolica al tempo di Benedetto XV, cit., 17.

[15]. Cfr F. Malgeri (ed.), Gli atti dei Congressi del Partito Popolare Italiano, Brescia, Morcelliana, 1969; A. Scornajenghi, L’ alleanza difficile. Liberali e popolari tra massimalismo socialista e reazione fascista (1919-1921), Roma, Studium, 2006.

[16]. Come misure contro la povertà Sturzo promosse la riforma agraria, le cooperative e il credito rurale.

[17]. Cfr L. D’Ubaldo – G. Fioroni, Elogio dei liberi e forti. La responsabilità politica dei cattolici, Napoli, Giapeto, 2018, 143.

[18]. Cfr A. Pajno, «Luigi Sturzo e gli enti locali», relazione tenuta il 10 novembre 2018 a Caltanissetta, nel convegno «Il municipalismo di Luigi Sturzo», di prossima pubblicazione. Secondo l’Autore, la principale eredità dell’Appello di Sturzo rimane il ruolo indispensabile delle comunità locali anche nei settori dell’istruzione, del lavoro e nell’impegno per la produzione, investire in infrastrutture e ripensare le politiche di finanziamento della spesa degli enti locali a livello fiscale e tributario.

[19]. L. Sturzo, Il Partito Popolare Italiano, vol. I (1919-1922), Bologna, Zanichelli, 1956, 76.

[20]. Già durante il I Congresso del Ppi p. Agostino Gemelli e mons. Francesco Olgiati presentarono un ordine del giorno contrario alla aconfessionalità.

[21]. Per approfondire l’argomento, cfr A. Guasco, Cattolici e fascisti. La Santa Sede e la politica italiana all’alba del regime (1919-1925), Bologna, il Mulino, 2013.

[22]. L. Sturzo, «Lettera dall’esilio. Londra, 18 gennaio 1926», in Luigi Sturzo. Saggi e testimonianze, Roma, Civitas, 1960, 7.

[23]. «Il popolarismo – egli scriveva – è democratico, ma differisce dalla democrazia liberale perché nega il sistema individualista e accentratore dello Stato e vuole lo Stato organico e decentrato; è liberale (nel senso sano della parola) perché si basa sulle libertà civili e politiche, che afferma uguali per tutti, senza monopoli di partiti e senza persecuzioni di religione, di razza e di classe; è sociale nel senso di una riforma a fondo del regime capitalista attuale, ma si distacca dal socialismo perché ammette la proprietà privata, pur rivendicandone la funzione sociale; afferma il suo carattere cristiano, perché non vi può oggi essere etica e civiltà che non sia cristiana. Il popolarismo era l’antitesi dello Stato totalitario; nacque nell’immediato dopoguerra, perché si presentiva che la crisi più grave era la crisi dello Stato, il quale andava verso le concezioni totalitarie» (L. Sturzo, Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico, vol. II, Bologna, Zanichelli, 1978, 168).

[24]. M. Pennisi, Fede e impegno politico in Luigi Sturzo. L’ influsso della concezione religiosa nella prima attività politico-sociale del prete di Caltagirone, Monreale (Pa), Biblioteca «Ludovico II De Torres» del Seminario Arcivescovile di Monreale, 2014, XXIII.

[25]. Ivi, XXIV. Cfr G. Palladino, Governare bene sarà possibile. Come passare dal populismo al popolarismo, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2015.

[26]. Cfr G. Gambassi, «Bassetti: una grande rete per l’Italia», in Avvenire, 9 dicembre 2018, 9.

[27]. Cfr L. Sturzo, «Lettera dall’esilio. Londra, 18 gennaio 1926», cit., 5-8.

[28]. «Testamento del sen. prof. Luigi Sturzo», in Sociologia, luglio-settembre 1959, 303.

[29]. Cfr L. Sturzo, Problemi spirituali del nostro tempo [1945], Bologna, Zanichelli, 1961, 76.

[30]. P. Scoppola, Un cattolico a modo suo, Brescia, Morcelliana, 2008, 92.

[31]. Cfr F. Occhetta, Ricostruiamo la politica. Orientarsi nel tempo dei populismi, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2018.