|

|

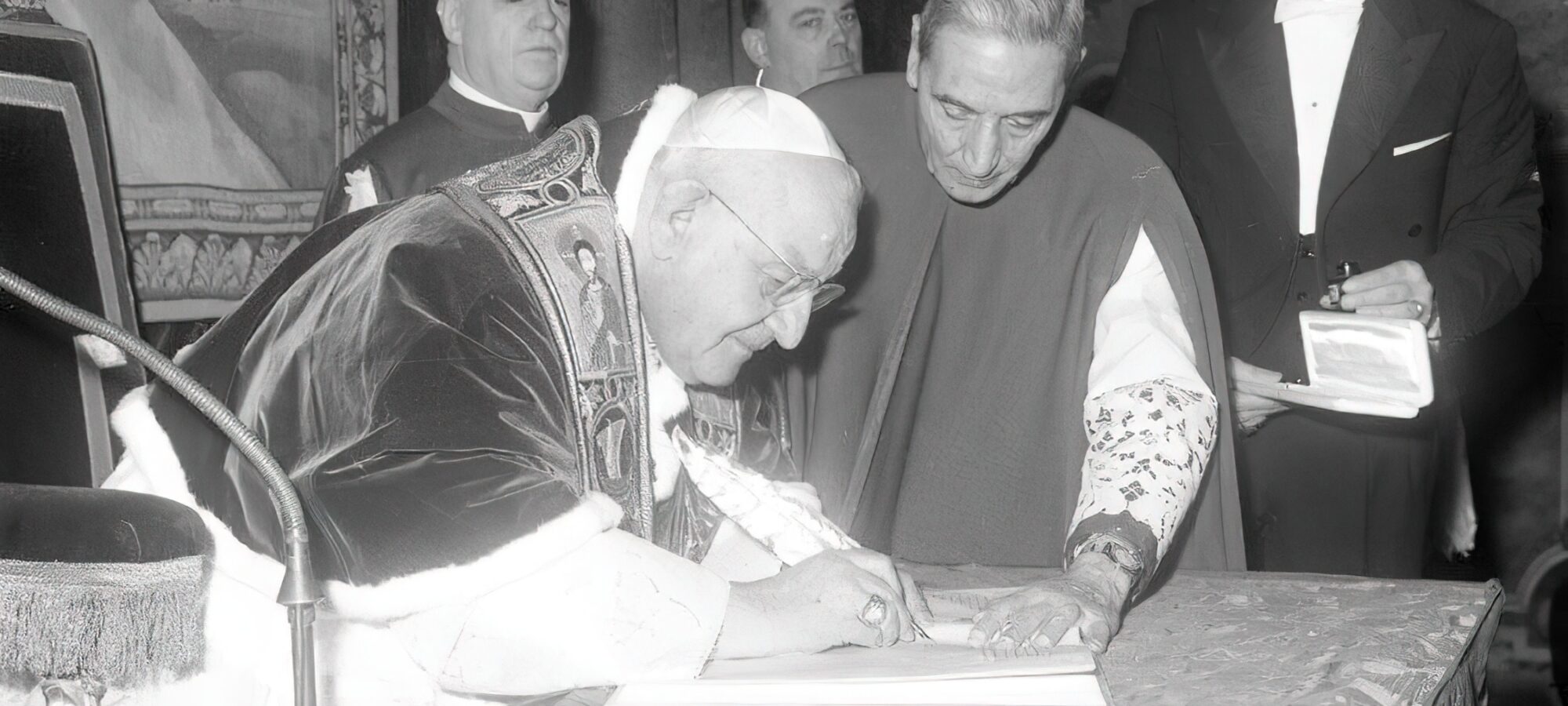

Il volume Persino la luna. 11 ottobre 1962: come papa Giovanni XXIII aprì il concilio (Milano, Utet, 2022), di Alberto Melloni, ripropone la solenne apertura del Vaticano II mediante i due discorsi che il Papa fece quel giorno: il primo, la mattina, nella Basilica di San Pietro, dal titolo Gaudet Mater Ecclesia, all’assemblea conciliare e agli osservatori delle altre Chiese; l’altro, la sera, passato alla storia come il «Discorso della luna», ai fedeli presenti alla fiaccolata di piazza San Pietro.

Benché siano due discorsi diversi – il primo studiatissimo, in latino, il secondo informale, a braccio –, definiscono entrambi le ragioni del Concilio. Fa da cornice alle due allocuzioni epocali una serie inedita di episodi e di notizie, di cui è ricco il testo di Melloni.

L’annuncio del Concilio

Il 25 gennaio 1959 nella Sacrestia di San Paolo fuori le Mura, nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, papa Giovanni, a meno di tre mesi dalla sua elezione, annuncia a sorpresa un Sinodo diocesano per Roma e l’indizione di un Concilio generale della Chiesa.

I cardinali presenti ammutoliscono: non immaginavano un Concilio da un «Papa di transizione». Molti ritenevano che, secondo la Costituzione Pastor Aeternus del Vaticano I e l’interpretazione allora corrente, i Concili non fossero più necessari, poiché la Chiesa aveva nel primato pontificio «il potere e la grazia» di decidere ogni cosa.

I cardinali sapevano anche che quel Concilio era stato sospeso sine die e alcuni auspicavano che si concludesse con una serie di condanne (si noti, nel 1949, la scomunica dei comunisti, rinnovata nel 1959, da parte del cardinale Ottaviani, quasi un presagio di una futura conclusione).

Giovanni XXIII non ignora tutto ciò, ma lascia intendere che cosa deve qualificare il nuovo evento storico. Quando la Curia romana prepara uno schema – da sottoporre all’approvazione dei vescovi – volto ad affermare la fedeltà a Roma, il Papa lo fa mettere da parte perché i vescovi uniti in Concilio possano esprimere liberamente i desiderata e insieme esercitare così «la loro giurisdizione sulla Chiesa universale» (pp. 15 s). Fatto nuovo e unico nella storia della Chiesa, anche se pochissimi se ne accorgono (ma tra questi don Milani e i ragazzi di Barbiana: cfr p. 111).

Il Concilio non deve promulgare dottrine, ma leggere i «segni dei tempi, nel senso più profondamente evangelico dell’espressione; tali segni non sono i mutamenti di costume, […], ma quelle voci che dalla storia dicono alla Chiesa ciò che dell’Evangelo è rimasto inerte e le indicano un orizzonte, che per lui ha a che fare con la grazia dell’unità» (p. 41). Il modo in cui papa Roncalli s’intesta la qualifica di «vescovo di Roma» (con la visita alle parrocchie, al carcere ecc.) rende più credibile l’invito alle altre Chiese: il Concilio è davvero «ecumenico», perché anche i fedeli delle Chiese separate sono invitati a partecipare a questo «convito di grazia» (p. 48).

La preparazione del Concilio

Mentre la Curia romana si mette in moto per preparare gli schemi da far approvare dal Concilio, papa Giovanni non nasconde il suo modo di concepire l’assemblea: è come una «nuova Pentecoste» (p. 65); gli sta a cuore la grande Tradizione dei Concili (con la «T» maiuscola, che Congar contrapponeva alla tradizione con la «t» minuscola), è la voce potente del Vangelo che irrompe nella storia. Il Papa crea anche il nuovo Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani e chiama a dirigerlo il cardinale Augustin Bea. Nel dicembre 1961, annuncia l’apertura del Concilio l’11 ottobre 1962 (allora, nel calendario, era la Natività di Maria).

Intanto appaiono i primi sette schemi; benché tutti abbiano l’approvazione del Papa, inaspettatamente si genera nei vescovi qualche malumore. Essi sembrano il prodotto di una Chiesa disincarnata, formalistica, quasi una riproposizione della societas perfecta, espressione di un mondo lontano dalla realtà, senza alcuna intelligenza del tempo che sta cambiando, secondo una mentalità tipica di chi non ha nulla da imparare dalla storia, o almeno da verificare per la propria esistenza.

Un mese prima dell’evento, l’11 settembre, un radiomessaggio programmatico: «Siamo dunque, con la grazia di Dio, al punto giusto» (p. 78). La Chiesa di Gesù, con il richiamo al simbolismo del cero pasquale, è il lumen Christi, la luce delle genti (Lumen gentium, che sarà l’incipit della Costituzione dogmatica sulla Chiesa). Il Concilio dovrà essere «il rinnovarsi di questo incontro della faccia di Gesù risorto […] a salute, a letizia e a splendore delle genti umane» (p. 81). Il riferimento a tutti i popoli introduce l’immagine di una Chiesa che vuole e deve essere «la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri» (p. 82), un’affermazione che ha avuto un risalto straordinario e inconsueto nell’opinione pubblica.

«Gaudet Mater Ecclesia»

Finalmente, l’11 ottobre 1962, l’apertura del Concilio, con il discorso inaugurale Gaudet Mater Ecclesia. Il Papa esordisce con la storia dei 20 Concili ecumenici, rivelazione luminosa della vitalità della Chiesa. Sembrerebbe una tipica omelia d’occasione, ma non sfugge l’affermazione della communio ecclesiarum, la cui autorità, espressione della Chiesa universale, discende dalla comunione del collegio dei vescovi (cfr p. 88). E poi la relazione della Chiesa con il mondo: la modernità non va guardata come l’incubatrice di un disastro, ma come «la cornice in cui la Chiesa adempie la propria missione» (p. 89). In maniera misteriosa ma reale la storia e il tempo possono diventare una «ricchezza spirituale, nuovo slancio per […] giusti emendamenti e sagge intese». Poiché contro il male non sta solo la dottrina o la verità, ma «la dottrina e la grazia» (p. 93). Segue un reciso affondo, formulato magistralmente in un plurale maiestatis, contro «i profeti di sventura»: «Nell’esercizio quotidiano del nostro ministero pastorale Ci feriscono talora l’orecchio insinuazioni di anime pur ardenti di zelo, ma non fornite di […] discrezione e di misura. Per queste il mondo odierno non è che rovina […], un pervertimento universale, in confronto ai tempi andati, come se la storia del mondo, […] al tempo dei precedenti concili ecumenici, procedesse in pienezza di trionfo dell’idea e della vita cristiana» (p. 94).

Ecco il cuore del discorso: «il ministero pastorale», la cura d’anime. Non occorreva un Concilio per trattare esclusivamente questioni dottrinali: perché «altra è la sostanza del depositum fidei e altra è la formulazione del suo rivestimento ed è di questo che devesi tener gran conto» (p. 100). Il modo di annunciare la verità e il Vangelo non possono che essere concordi con il carattere salvifico di essi: emergono il fine pastorale e l’«aggiornamento» che papa Giovanni desidera. Il discorso non nasconde la sofferenza del Pastore per la divisione del suo gregge e tocca il mistero dell’unità, il Sacramentum unitatis, in una triplice irradiazione: unità dei cattolici, unità dei cristiani, unità degli appartenenti alle varie famiglie religiose non cristiane (cfr p. 103).

La conclusione sta particolarmente a cuore al Papa: «Al giorno d’oggi, tuttavia, la Sposa di Cristo, preferisce far uso della medicina della misericordia piuttosto che della severità» (p. 128).

Luci e ombre sul Concilio

Vengono menzionati alcuni episodi tutt’altro che secondari che hanno accompagnato l’apertura dei lavori. Il primo si riferisce al finale del discorso. Su una bozza di enciclica, De Paulo Apostolo, propostagli dalla Curia, Giovanni XXIII aveva annotato a margine: «In tema di misericordia il Papa non accetta lezioni da nessuno» (p. 105).

Nella versione latina del discorso, dove si accenna agli Ortodossi, la traduzione sembra voler mettere in bocca al Papa «l’identificazione istituzionale fra Chiesa di Cristo e Chiesa cattolica che sarà un tema chiave al Concilio» (p. 108). Giustamente egli si oppone; a suo parere è più chiaro affermare che «la Chiesa cattolica gode della pace che le viene dal sentirsi in conformità perfetta con la preghiera di Cristo», con rinvio a Eb 5,7 (ivi). Vi affiora la coscienza primaziale del Pontefice, che vuole ricordare ancora, se necessario, lo scopo del «suo» Concilio: non solo un «aggiornamento», ma una visione che tenga insieme conflitto e speranza. A papa Giovanni non sfugge che nel mondo c’è un nuovo ordine di rapporti umani, un miglioramento della vita di tutti, accanto alla presenza di molti problemi. Perciò il nuovo evento non sarà – come i precedenti – un Concilio di condanna (non perché la Chiesa non si opponga agli errori), ma dovrà registrare meglio la verità del Vangelo. Come dirà il Papa in punto di morte: «Non è il Vangelo che cambia: siamo noi che incominciamo a comprenderlo meglio» (p. 145).

Interessante il fatto che Giovanni XXIII vuole che sia chiara la paternità del discorso, dalla prima all’ultima parola; perciò gli preme che il futuro esecutore testamentario custodisca l’archivio del Papa fuori dal Vaticano, perché possa essere studiato da tutti (cfr p. 129).

Un altro episodio, inosservato e poco conosciuto, è il ritrovamento, il 23 settembre, di due bombe incendiarie inesplose sulle scale che scendono alle cripte della Basilica: un fatto che getta sulla preparazione del Concilio un’ombra inquietante.

Intanto la salute del Papa iniziava a vacillare; nei giorni precedenti l’avvio del Concilio gli era stato diagnosticato un adenocarcinoma, male che aveva già colpito alcuni dei suoi fratelli.

Il «Discorso della luna»

La sera dell’inaugurazione, il «Discorso della luna»: benché improvvisato, non è altro che l’esemplificazione del nucleo dell’allocuzione al Concilio. È l’espressione della forza viva della «pastorale». Giovanni XXIII, vedendo a piazza San Pietro la folla radunata in processione dall’Azione Cattolica per celebrare con una fiaccolata l’evento, indossa la stola e pronuncia a braccio quelle parole che sono rimaste celebri: «Persino la luna si è affrettata stasera – osservatela in alto – a guardare questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace». Dopo aver richiamato il ruolo di Roma, caput mundi, chiamata dalla Provvidenza a diffondere la verità e la pace, ecco l’esortazione a volersi bene, «a cogliere quello che unisce, lasciando da parte quello che può tenerci in difficoltà: Fratres sumus. La luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, nelle nostre coscienze, è luce di Cristo». Infine, la vicinanza concreta e viva alle persone: «Tornando a casa, troverete i bambini, date loro una carezza e dite: “Questa è la carezza del Papa”» (pp. 136 s). Era l’anticipazione del volto pastorale del Concilio e ridisegnava l’immagine umana di papa Giovanni. Aveva inizio così, quell’11 ottobre, il Vaticano II, ma anche una nuova pagina della Chiesa moderna.

L’argomento, trattato con rigore e spigliatezza da Melloni, aiuta a rivivere uno dei momenti fondamentali della storia della Chiesa.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2023

Riproduzione riservata

***