|

|

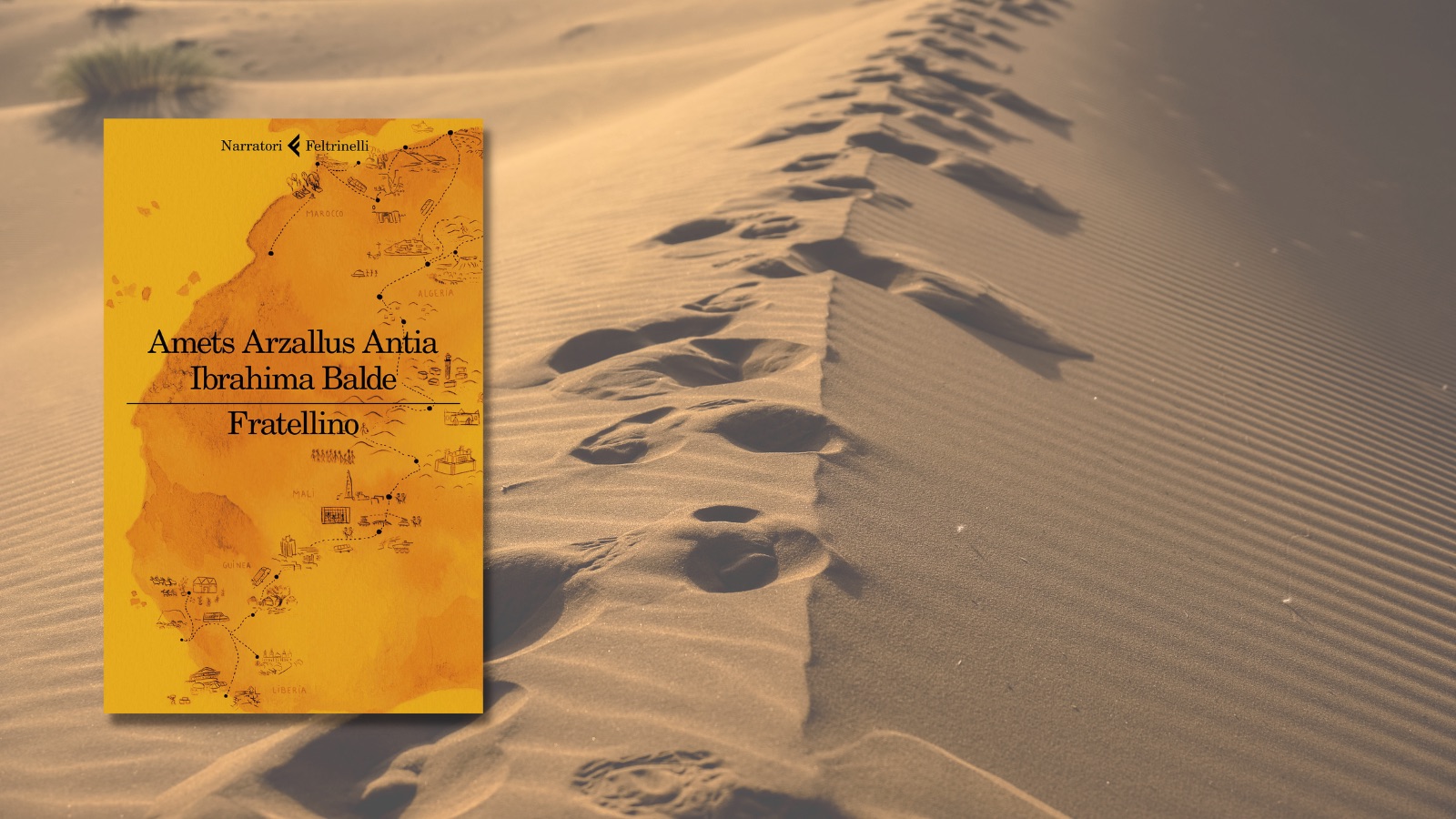

«Sull’aereo mi hanno dato un dipinto fatto da un ragazzo, Daniele, che dipinge la sua angoscia mentre sta annegando e che vuole salvare il suo compagno che affonda. Raccomando un libro, Hermanito, cioè “Fratellino”. È uscito un anno fa. È la storia di un fratello maggiore che dalla Guinea parte alla ricerca del fratello più piccolo. Ci fa capire che cosa sia la traversata del deserto, il traffico dei migranti, la prigionia, le torture, il viaggio in mare…». Questo ha detto papa Francesco a Malta durante una delle sue tradizionali conversazioni con i gesuiti nei suoi viaggi apostolici, poi pubblicate da La Civiltà Cattolica[1]. Altre volte il Pontefice ha citato questo racconto, proprio per la sua intensità[2].

Ibrahima Balde, ragazzo della Guinea, narra la sua odissea, la ricerca del fratello più piccolo, al giornalista e poeta basco Amets Arzallus Antia, che ha conosciuto all’interno di un’associazione che assiste i migranti. Se nella prima pagina del romanzo biografico[3], edito da Feltrinelli nel 2020 nella collana «Narratori», mostra una cartina geografica del Nordafrica con disegnata a matita una piccola casa nella zona della Guinea, nell’ultima pagina la stessa mappa è segnata dai tanti luoghi e percorsi che il protagonista ha compiuto nel suo lungo e drammatico cammino. E questa strada solcata dai migranti non è quella perlomeno conosciuta e familiare della propria città, bensì quella della vita dove sei ignorato, calpestato e trattato come niente.

Quale fanciullezza nella povertà?

Il racconto inizia nella città di Conakry, capitale della Guinea, confinante con il Senegal, la Sierra Leone e il Mali, dove Ibrahima è nato. Egli vive l’infanzia nel villaggio di Thiankoi, insieme alla madre, al fratello minore e alle due sorelle; da qui si sposta nuovamente a Conakry, dove aiuta il padre a vendere pantofole, fino a quando questi viene a mancare improvvisamente a causa del diabete. Sembra che il destino di Ibrahima sia quello di essere costretto, sin dall’infanzia, a viaggiare, non per volere suo, ma per gli avvenimenti drammatici della vita. Infatti, la morte del padre lo costringe a ritornare dalla madre, che vive in una situazione di estrema povertà, il che lo spinge a intraprendere, appena tredicenne, altri viaggi in cerca di fortuna. Lo vediamo così al lavoro in Liberia, come facchino durante il giorno al mercato, e vivendo di notte in stazione: «Ma, la sera, tutti quelli che mi conoscevano sparivano, e io rimanevo solo. Allora tornavo alla stazione. Lì aprivo dei cartoni e mi facevo un piccolo letto. In Liberia ho imparato a dormire per strada» (p. 26). Il protagonista fa semplici incontri che nascondono umili gesti di carità e che cambiano un po’ l’orientamento dell’esistenza, come l’accoglienza, in un garage, da parte di un meccanico, che lo assume come apprendista.

Ma in Africa, nei paesi, la vita è molto fragile, e così Ibrahima deve lasciare di nuovo quel poco che è riuscito a costruire per rientrare nel suo villaggio, perché la madre sta male e dev’essere portata in ospedale. Ibrahima è il figlio maggiore, ed è responsabile dei suoi fratelli, in particolare di Alhassane, il secondogenito maschio, che deve continuare a studiare. Ma proprio durante un’assenza di Ibrahima per lavoro, Alhassane parte dal suo villaggio in cerca di fortuna in altre terre. Ibrahima si sente in colpa perché non è riuscito a procurare i soldi necessari per lo studio di suo fratello, che è partito per la Libia. Da qui inizia il suo drammatico viaggio alla ricerca del fratello minore.

Alla ricerca del fratello perduto

Il romanzo descrive l’estenuante e disperato viaggio che Ibrahima compie per ritrovare il fratello minore, la ricerca di notizie su di lui, basandosi su una rapida e confusa chiamata che lo stesso Alhassane aveva fatto alla madre comunicando che si trovava in Libia.

Ogni iniziativa del protagonista è come un salto nel vuoto che compie, aggrappato a quel filo sottile di speranza di ritrovare il fratello minore.

Se l’attuale modo di concepire un viaggio prevede una pianificazione e un’organizzazione, con basi di appoggio e trasporti sicuri, nel caso di Ibrahima si può osservare come il suo procedere sia sempre condizionato dalle situazioni di povertà e di grave pericolo; il tempo si può dilatare in maniera indefinita. E ogni tappa ha un costo, nelle diverse monete del luogo: denari che, se da un punto di vista occidentale possono sembrare di poco valore, per Ibrahima costituiscono non solo la possibilità di proseguire il viaggio, ma anche di sopravvivenza.

Attraverso il racconto del giovane protagonista si comprende il business che specula sul traffico dei migranti, i quali diventano ben presto prigionieri delle differenti fazioni, di soldati, tuareg e di altre organizzazioni che si scambiano i gruppi di migranti. A Gao, per la prima volta Ibrahima sperimenta le carceri: «Il pick-up sì è fermato davanti ad un grande muro […]. Oltre quella porta c’era uno spazio chiuso, con muri e reti, e tra quelle pareti c’era molta gente, tutti prigionieri. Non so quanti eravamo, centosessanta, centottanta, non so. Quando i numeri sono grandi, è difficile calcolare, ma eravamo tanti. Tutti come me» (p. 43).

La violenza del viaggio

Per uscire dalle prigioni, occorrono soldi, oppure si può tentare di fuggire, rischiando la vita. Ibrahima sceglie la seconda alternativa, riprendendo la via del deserto, non sapendo se riuscirà a trovare lungo la strada i kif, ossia dei bidoni che possono contenere acqua o benzina, disposti dai tuareg in soccorso di chi si avventura per quelle zone. Il lettore si perde tra le numerose tappe di un viaggio che sempre più acquista il colore della disumanità da parte di coloro che organizzano i «programmi» per l’Europa, ossia gli imbarchi per il Mediterraneo su fatiscenti gommoni. Su uno di questi Ibrahima scopre che suo fratello era stato vittima di un «naufrage», durante il quale morirono 144 persone.

Le tappe del viaggio di Ibrahima non terminano con la scoperta del naufragio, in quanto in qualche modo sarà proprio lui a compiere e completare il cammino del fratello, sperimentando attraverso passaggi notturni, torture e carceri, l’inaudita violenza a cui devono sottostare i migranti che arrivano in Libia, e comprendendo quanto poco valga la vita umana.

Nella letteratura delle migrazioni il senso del viaggio muta completamente di paradigma: non è luogo di comprensione culturale, o di conversione intima, o di ridefinizione del proprio essere, ma diviene uno spazio sconfinato di sopravvivenza, una terra di scambio, di schiavitù e di violenza brutale. Chi decide, come Ibrahima, di intraprendere questo viaggio non solo vedrà il suo corpo esposto al dolore delle indescrivibili torture praticate dai soldati, dai mercenari o dagli aguzzini nelle carceri, ma sperimenterà anche come la propria mente e la propria coscienza vengano perseguitate dai continui sensi di colpa nei confronti dei familiari lasciati indietro: «… quando dico coscienza, intendo dire la storia di ciascuno. I sogni e le colpe di ognuno. Tutto assieme. […] Anche qui, la coscienza mi attacca tutti i giorni, e ho paura» (p. 101). E la paura non fa dimenticare, ma rende sempre vivo il dolore vissuto, lo alimenta, impedendo di coltivare la speranza e la fiducia verso il futuro.

Alla fine di questo drammatico viaggio, Ibrahima si chiede: «A volte penso: “Riuscirò mai a dimenticare tutto questo?”. […] Ma il mio luogo per lottare non era questo. Non era questo il mio destino. Né la Libia, né l’Europa. Io volevo vivere guidando un camion, da Conakry a Nzérékoré e da Nzérékoré a Conakry, e aiutare così la mia famiglia. Ma Alhassane se n’è andato di casa e ho dovuto partire per andare a cercarlo» (p. 81).

Conclusioni

Il viaggio, spesso extrema ratio, unica via possibile, anche quando termina con uno sbarco miracoloso sulle coste, porterà inevitabilmente sempre la profonda ferita che deriva dalle domande sull’essere umano, sul senso di giustizia che dovrebbe esserci, sull’importanza della vita, qualunque essa sia, sulle feroci violenze che continuano a perpetrarsi, nonostante siano ormai conosciute, e lo sbigottimento che esse siano accettate e giustificate.

Il viaggio di Ibrahima e, simbolicamente, di molti dei migranti è intriso di una speranza, che si contrappone alla disperazione degli eventi, spesso determinati da una povertà che diviene responsabilità comune, generata frequentemente da politiche che mirano al benessere esclusivo, da economie disumane e disumanizzanti, da una mancata custodia del bene comune. La vita di Ibrahima e dei migranti sembra appesa ai gesti di chi accoglie, di chi, anche con semplicità prova a sanare le ferite di una vita. Ma la domanda di fondo che si pone il lettore è perché non si riescono a trovare non solo provvedimenti che possano gestire, seriamente e in modo globale e legale, i flussi migratori, ma anche politiche che possano aiutare a costruire società più giuste e umane.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2023

Riproduzione riservata

***

[1]. A. Spadaro, «La vocazione della Chiesa, qual è? Papa Francesco in conversazione con i gesuiti maltesi», in Civ. Catt. 2022 II 105-110.

[2]. Ad esempio, ricevendo la Caritas spagnola che nel settembre 2022 ha compiuto 75 anni dalla sua istituzione.

[3]. A. A. Antia – I. Balde, Fratellino, Milano, Feltrinelli, 2020. I numeri indicati tra parentesi nel testo si riferiscono alle pagine di questo volume.