|

|

Il libro contiene una raccolta di contributi, curata dal professore Joseph Sievers e dalla professoressa Amy-Jill Levine, a seguito del Convegno Gesù e i farisei. Un riesame interdisciplinare, svoltosi a Roma dal 7 al 9 maggio 2019, in occasione del 110° anniversario della fondazione del Pontificio Istituto Biblico, con la partecipazione di una significativa rappresentanza di istituzioni e organizzazioni ebraiche e cristiane.

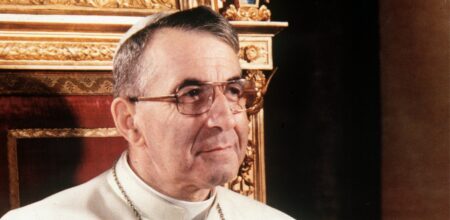

Nel discorso rivolto ai partecipanti al Convegno, papa Francesco ha messo in risalto, da una parte, i risultati raggiunti dal documento conciliare Nostra aetate, sui rapporti con il popolo ebraico e le religioni non cristiane, e, dall’altra, gli elementi dottrinali che Gesù condivideva con i farisei, riconoscendo che gli stereotipi sui farisei nel passato hanno fomentato pregiudizi e contribuito all’antisemitismo.

Una parte del Convegno è stata dedicata proprio agli stereotipi sui farisei: per esempio, nell’arte figurativa, nella filmografia e nel teatro, nelle omelie, nella catechesi e nei libri di testo della religione cattolica.

I contributi della prima parte del volume riguardano l’origine e la storia dei farisei e le loro caratteristiche. A proposito del primo punto, non è certa né la provenienza dei farisei né la loro posizione nei riguardi di Gesù e dei primi discepoli: nei Vangeli, piuttosto, la loro caratterizzazione è funzionale agli scopi della narrazione.

Per quanto riguarda il secondo punto, si discutono le caratteristiche della loro identità negli scritti di Giuseppe Flavio, sottolineando la loro popolarità a proposito dell’interpretazione della legge mosaica, considerata troppo liberale da parte degli esseni, i quali li definiscono dorshey hachalaqot («cercatori di cose lisce»). Come la loro origine, così pure le loro caratteristiche e le loro posizioni non sono chiare e definite.

Le questioni storiche sono trattate da specialisti del Nuovo Testamento, da esperti di lingue bibliche, studiosi di storia del cristianesimo antico e del giudaismo del secondo Tempio. Esse includono l’origine del nome «farisei», la loro halachà, le caratteristiche sociali che si desumono dalla loro pratica religiosa e dall’interpretazione biblica.

Un aspetto importante per la comprensione del ruolo dei farisei nei Vangeli è rappresento dalle polemiche giuridiche – come il sabato, le abluzioni, il divorzio, il comandamento più grande ecc. –, con la pratica dell’ermeneutica biblica orientata dalla «tradizione», molto popolare anche tra l’uditorio di Gesù, il quale però spesso sarebbe più vicino alle posizioni «bibliche» dei sadducei.

I farisei non sarebbero stati tanto preoccupati del livello di osservanza della Legge, quanto piuttosto di favorire «una particolare forma di osservanza della Legge che, seguendo la loro ideologia religiosa e sociale, autorizzava in ultima analisi la mediazione umana della legge divina» (p. 206). Gesù condivideva con i farisei l’«umanizzazione» della Legge, riassunta nella regola d’oro: «Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro».

Nel suo discorso rivolto ai partecipanti al Convegno, papa Francesco l’ha menzionata come una pratica su cui si deve basare il dialogo ebraico-cristiano. L’importanza di tale regola risalta in modo particolare oggi, nella crisi globale della pandemia e con la guerra in Ucraina.

L’applicazione dell’insegnamento biblico riassunto da questa regola, come è formulata e adattata alla ricerca storica, all’istruzione e allo studio delle fonti da Massimo Grilli e Joseph Sievers, determinerà un risultato importante per il futuro dei farisei, cioè per come essi saranno compresi, e per come di conseguenza saranno compresi sia alcuni aspetti storici del ministero di Gesù sia la prassi «cristiana» dei suoi discepoli. La pratica della regola d’oro porterà buoni frutti per la realizzazione dell’umanità fraterna, di cui parla l’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti.

I farisei

a cura di JOSEPH SIEVERS – AMY-JILL LEVINE

Cinisello Balsamo (Mi) – Roma,

San Paolo – Gregorian & Biblical Press, 2021, 432, € 45,00.