|

|

In questi tempi di guerra che insanguina l’Europa e che sembra non trovare una conclusione a breve, il filosofo francese Bernard-Henri Lévy scrive: «Ero di nuovo nel Donbass, in prima linea, in quelle corsie di sangue che chiamano trincee e dove gli uomini, come a Verdun, come alla Caporetto di Malaparte, si seppellivano per non morire».

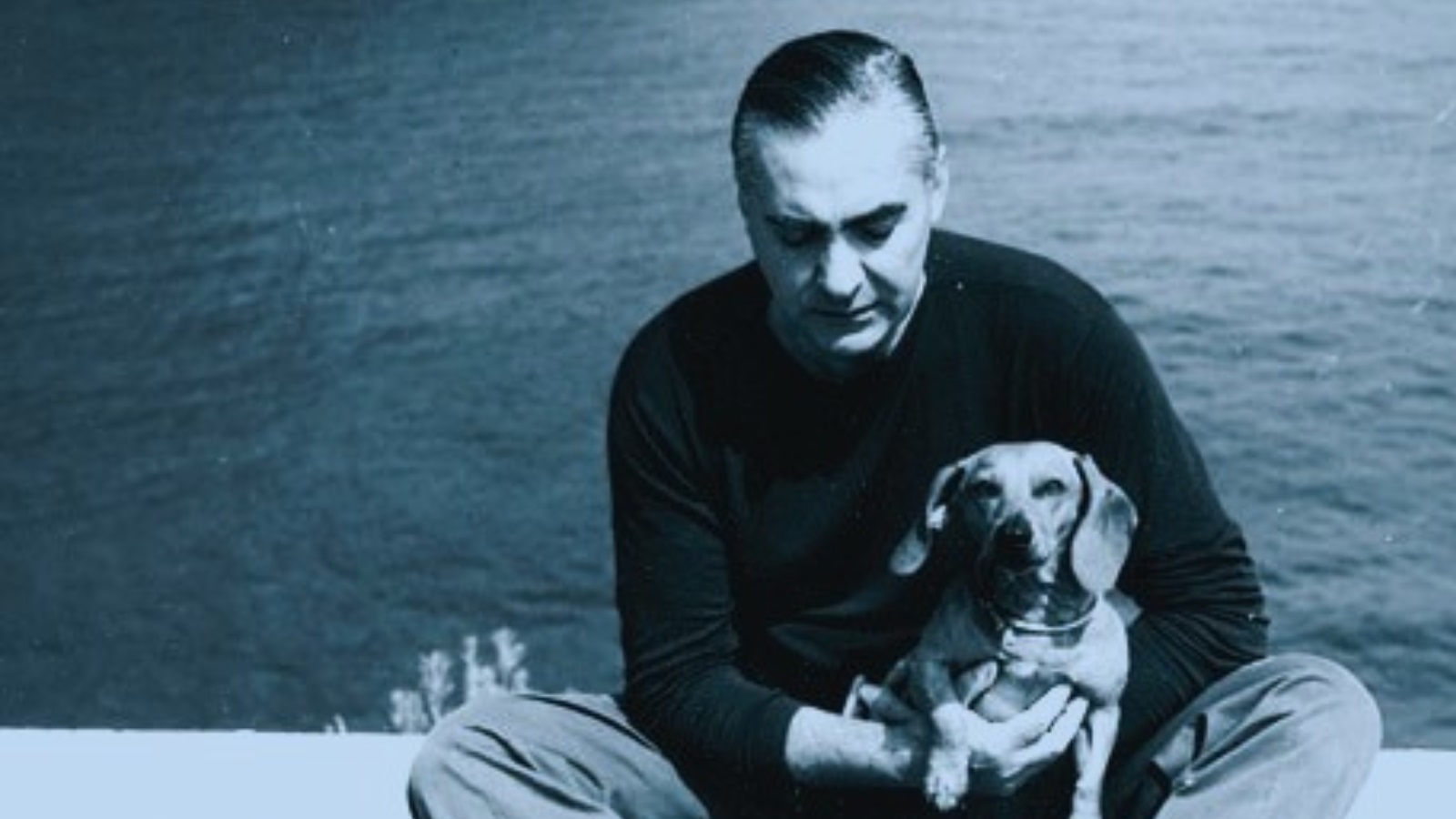

Il fosco contesto internazionale che viviamo richiama alla memoria altri conflitti sanguinosi e fantasmi di guerre del passato. Quest’anno ricorre il 125° anniversario della nascita di Curzio Malaparte che, tra gli scrittori europei, ha lasciato alcune delle testimonianze più incisive della brutalità della guerra e dei danni fisici e morali che un lungo conflitto porta con sé. Possiamo dire che davvero alcune sue pagine provengono «dal cuore di tenebra del Novecento».

Curzio Malaparte, nato Kurt Erich Suckert, tedesco della Sassonia dal lato paterno, lombardo da quello materno, nacque a Prato il 9 giugno 1898 e morì a Roma il 19 luglio 1957. Nel mezzo, a cavallo di due guerre mondiali, del terribile ventennio delle dittature europee e di un tormentato dopoguerra, fu protagonista sempre discusso della scena culturale, letteraria e giornalistica italiana.

I biografi che narrano la sua vita ne sottolineano l’opportunismo, il camaleontico mutar casacca, l’egoismo e un certo cinismo; al tempo stesso ne riconoscono la spiccata libertà di pensiero, il suo essere fedele a sé stesso e controcorrente, a volte in modo ingenuo, da quel buon toscano che era e che amava la libertà anzitutto.

Scrivere di Malaparte oggi è forse più facile rispetto a qualche decennio fa, perché il tempo trascorso permette una distanza critica maggiormente obiettiva. Si impone in ogni caso una scelta previa: mettere da parte gli aspetti biografici, che da soli darebbero materia per svariati articoli…