|

|

Christus vivit, Cristovive1. Così s’intitola l’Esortazione post-sinodale che papa Francesco rivolge affettuosamente «ai giovani e a tutto il popolo di Dio», pastori e fedeli. In essa riecheggiano «migliaia di voci di credenti di tutto il mondo» che gli hanno fatto arrivare le loro opinioni e le domande che gli hanno rivolto molti giovani non credenti (cfr CV 3-4).

L’ultimo capitolo, il nono, ha per titolo «Il discernimento». Sono ventuno punti il cui carattere poliedrico raffigura, in modo conciso ma significativo, «quel meraviglioso poliedro che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo» (CV 207). Nei primi cinque punti, a mo’ di introduzione, il Santo Padre «riprende alcune riflessioni» dell’Esortazione Gaudete et exsultate (GE)2 e le applica in concreto «al discernimento della propria vocazione nel mondo». I successivi sedici punti sono raggruppati sotto tre sottotitoli: «Come discernere la tua vocazione» (mettiamo in evidenza il «tua»), «La chiamata dell’Amico», che è il tema centrale del capitolo e dell’intera Esortazione, e infine «Ascolto e accompagnamento», in cui Francesco, rivolgendosi a coloro che accompagnano una vocazione e i processi di discernimento, condivide alcuni elementi che caratterizzano il suo modo personale di condurre tali processi.

Per apprezzare la consueta pedagogia del famoso «poliedro» di cui il Papa parla così spesso, evitando che diventi un luogo comune, è bene ricordare che disegnare e costruire, poniamo, un icosaedro, è meno facile che tracciare un cerchio o gonfiare un palloncino sferico. A qualcuno torneranno in mente gli esercizi di geometria fatti o visti fare a scuola. Ed è quanto dovrebbe avere presente chi si accinge a leggere un capitolo come questo sul discernimento: qui ogni «faccia» del poliedro, oltre a trovarsi in relazione con le altre, oltre a lasciar trasparire l’unico centro da una prospettiva ogni volta diversa, è anche una «base» su cui la figura poggia solidamente e quindi permette al ritmo del pensiero di avere momenti di pausa e di concretezza.

Quando si prende in mano e si fa ruotare una figura geometrica che ha molte facce e magari diversi colori, essa si ferma su un lato e poi su un altro che sta accanto o dalla parte opposta. Analogamente, le sfaccettature del discernimento toccano, ciascuna, qualcosa di importante, e sono tutte finestre sul «discernimento fondamentale»: «La cosa fondamentale è discernere e scoprire che ciò che vuole Gesù da ogni giovane è prima di tutto la sua amicizia» (CV 250).

L’amicizia con Cristo, pertanto, è il tema centrale dell’Esortazione apostolica. Christus vivit è un canto all’amicizia con il Signore. Afferma Francesco: «La giovinezza è un tempo benedetto per il giovane e una benedizione per la Chiesa e per il mondo. È una gioia, un canto di speranza e una beatitudine. Apprezzare la giovinezza significa vedere questo periodo della vita come un momento prezioso e non come una fase di passaggio in cui i giovani si sentono spinti verso l’età adulta» (CV 135).

In uno dei passi più belli dell’Esortazione il Papa afferma: «Che cosa chiedo agli anziani, tra i quali annovero anche me stesso? Chiedo che siamo custodi della memoria. Noi nonni e nonne abbiamo bisogno di formare un coro. Immagino gli anziani come il coro permanente di un importante santuario spirituale, in cui le preghiere di supplica e i canti di lode sostengono l’intera comunità che lavora e lotta nel campo della vita» (CV 196)3.

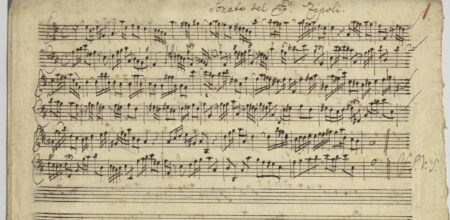

E per discernere tra il canto vero e il canto delle sirene, il Papa nell’Esortazione contrappone le due immagini di Ulisse e di Orfeo. Sono entrambe positive, ma lui preferisce quella del figlio del dio della musica (Apollo) e della dea dell’eloquenza (Calliope): «Ulisse, per non cedere al canto delle sirene, che ammaliavano i marinai e li facevano sfracellare contro gli scogli, si legò all’albero della nave e turò gli orecchi dei compagni di viaggio. Invece Orfeo, per contrastare il canto delle sirene, fece qualcos’altro: intonò una melodia più bella, che incantò le sirene. Ecco il vostro grande compito: rispondere ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale con scelte dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza e la condivisione»4 (CV 223).

Come sappiamo, alcuni poliedri (non tutti) permettono e in qualche modo invitano, per la loro struttura, a prolungarne i vertici, aprendo la strada alla formazione di altre strutture più complesse. Ne è un esempio il grande icosaedro stellato. Conversando qualche giorno fa con papa Francesco sull’Esortazione, gli dicevamo che ci aveva commosso: era molto bella, si leggeva d’un fiato e contagiava entusiasmo. Ci è venuto spontaneo domandargli se ci fosse qualcosa di particolare su cui far leva per commentarla. Il Papa ha fatto uno di quei suoi silenzi, quando soppesa ciò che deve dire, e ha risposto: «Ci sono molte cose da tirar fuori». Abbiamo preso la frase come invito ad abbracciare l’Esortazione per intero e a «estrarre» tutto il possibile dalla sua ricchezza. E ci è venuta in mente questa immagine del poliedro e del «tirar fuori» i suoi vertici, nel senso di «prolungarli». Come dice Francesco: «I regali di Dio sono interattivi e per goderli bisogna mettersi molto in gioco, bisogna rischiare» (CV 289).

Paragrafi introduttivi: «Riprendere e applicare»

Poiché sul discernimento «in generale» Francesco si era già soffermato nella precedente Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, adesso riprende «alcune di quelle riflessioni applicandole al discernimento della propria vocazione nel mondo» (CV 278). Ricordiamo che il Papa, quando parla ai giovani, cerca di convocare e di stimolare tutti. Lo dice all’inizio dell’Esortazione: «In alcuni paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in altri proporrò approcci più generali per il discernimento ecclesiale» (CV 3). Quando la Chiesa riflette sulla vocazione dei giovani, riflette sulla sua stessa vocazione e la rinnova, torna al primo amore (cfr CV 34).

La pedagogia del «riprendere» e dell’«applicare» è importante: si attaglia al carattere pratico del discernimento, al quale il pensiero di papa Bergoglio è decisamente incline. Ma che non sempre è ben compreso, come avviene quando qualcuno critica il fatto che il Papa non dia definizioni o non riservi ai temi una trattazione sistematica. Chi fa questa critica non considera che né la sapienza evangelica, né il pensiero teologico si esauriscono in quelle dimensioni. Nell’Esortazione, infatti, il Sommo Pontefice torna a ricordare l’importanza dell’annuncio del messaggio cristiano (kerygma) nella formazione cristiana, teologica e morale: «Sarebbe un grave errore pensare che nella pastorale giovanile “il kerygma venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più ‘solida’. Non c’è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento del kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre meglio”5» (CV 214).

I temi che il Papa riprende, quelli su cui insiste sempre, riflettono lo spirito della «ripetizione ignaziana»6 e rientrano nella sua preoccupazione di «ricercare con maggiore sensibilità come incarnare il kerygma nel linguaggio dei giovani d’oggi» (CV 211).

La ripetizione mira a una semplificazione contemplativa (affettiva, in quanto riunisce sensibilità, intelligenza, sentimenti e volontà) delle verità e delle esperienze più profonde, e così poi permette che una verità «sentita e gustata internamente»7 si traduca più facilmente in decisioni pratiche. «La ripetizione va intesa come un ritorno su ciò che si è già meditato o contemplato in precedenza per assimilarlo meglio, attraverso una comprensione più profonda e un assaporare più sentito, e per inserirlo nell’esperienza dei cambiamenti che nel frattempo si sono prodotti, grandi o piccoli, dentro o fuori di noi»8. Ciò, entrando in tensione con la realtà sempre nuova, dà un diverso spessore a una stessa verità sapientemente «ripetuta».

Francesco non riflette retrospettivamente, cercando in maniera astratta la definizione della definizione, ma tende sempre a fare un passo in avanti, uscendo incontro alla realtà così come si presenta e cercando appoggi molto concreti, in modo da riuscire ad applicare il Vangelo nella maniera più giusta. Per questo, quando in questo suo scritto riflette sul discernimento, aiuta a puntare l’attenzione su «come riprende e applica» le riflessioni e le norme generali precedenti, quali temi discerne come essenziali e quali come secondari. Essenziali o secondari non in assoluto, ma rispetto al beneficio degli interlocutori a cui si sta rivolgendo. In questo caso il desiderio del Papa è di avvicinare i giovani di oggi a Cristo vivo, in modo che sia Lui stesso, in questa vicinanza vitale e amorosa, a formarne le coscienze su tutti i beni che si concretizzano al calore e alla luce della sua amicizia.

Discernere con sapienza la novità di Dio: un esame speciale

Poiché in questa introduzione al discernimento lo stesso Francesco dà le indicazioni per «espandere» il testo con i riferimenti che fa alla Gaudete et exsultate e al Documento finale, anche noi ora concentriamo il nostro commento sull’«esame», che è il punto concreto a cui il Papa desidera arrivare, dato che «aiuta a crescere nella virtù della prudenza» (CV 282).

L’«esame» di cui parla papa Francesco non è un mero esercizio di introspezione morale, ma un esercizio più ampio, finalizzato a discernere, ogni volta che «compare una novità nella propria vita, […] se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo» (CV 279).

Quando si uniscono discernimento e novità di Dio, prende vita una serie di atteggiamenti molto positivi e risananti. La novità suscita curiosità e stupore, come accadde a Mosè davanti al roveto ardente che non si consumava. Questo stupore porta in maniera naturale e spontanea a desiderare e a fare una pausa di silenzio, di attenzione e di preghiera contemplativa; risveglia il desiderio di lasciarsi impregnare dalla bellezza della novità di Dio, prima di iniziare a seguirlo e a mettere in pratica la chiamata. Allo stesso tempo, questa tensione in avanti, verso quanto avviene, libera dal peso che il passato – con il suo carico di colpa e la sensazione di controllo che dà il muoversi su un terreno già noto – di solito porta, quando ci si esamina. Inoltre, le novità di Dio sono sempre concrete: hanno la piccolezza del seme, ma sono piene di vita feconda, se le si semina e le si coltiva nel proprio cuore.

Il Papa riprende le parole del Documento finale per affermare che questo tipo di esame aiuta a crescere nella capacità di discernere, «articolando l’orientamento globale dell’esistenza con le scelte concrete, [prese] nella serena consapevolezza dei propri doni e dei propri limiti» (CV 282).

Le tentazioni al discernimento che il Papa propone – l’indebolimento della libertà causato dallo zapping e le «novità ingannatrici» del mondo e dello spirito cattivo (cfr CV 279) – indicano che la vocazione si gioca per intero nel suo stesso inizio: nel fatto che il Vangelo possa brillare in tutta la sua novità, e non a metà o sotto una luce ingannevole, e che da parte nostra abbiamo la lucidità e la libertà di spirito per scorgerne la bellezza e non restare sordi alla chiamata. Francesco lo esprime così: «Se riesci ad apprezzare con il cuore la bellezza di questo annuncio e a lasciarti incontrare dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; se entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che potrai comunicare ad altri giovani» (CV 129). Anche quest’ultimo punto è significativo: le novità di Dio sono pienamente condivisibili e comunicabili, hanno in sé un carattere apostolico.

«La sapienza del discernimento» che siamo invitati a chiedere e a esercitare in questi esami quotidiani – che, come abbiamo detto, è bene incentrare sulla «novità di Dio» – supera la ragione e la prudenza umane, anche se le racchiude in sé. Il discernimento di cui parla Francesco indirizza lo sguardo al progetto del Padre, che è il vertice massimo, unico e irripetibile dell’esistenza di ogni persona. Il Papa rinvia alla Gaudete et exsultate, dove afferma: «Il discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa della vita che non muore, cioè “che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3)» (GE 170).

Il discernimento è anzitutto discernimento di una Persona, discernimento di Cristo risorto. Ed è quanto il Pontefice sviluppa in tutta questa Esortazione che ha voluto porre sotto il segno del grande annuncio: «Cristo vive».

All’interno di questa cornice Francesco situa il tema della formazione della coscienza, che non va ridotta a una istruzione morale o teologica, ma mira alla trasformazione della persona, fino ad avere i sentimenti, i criteri e le intenzioni di Gesù Cristo vivo. E a tale riguardo Francesco propone questo mezzo concreto: «una pratica abituale del bene, verificata nell’esame della coscienza» (CV 282).

Questa valutazione che si compie nell’esame di coscienza è propriamente il discernimento dell’«opera di Dio nella propria esperienza quotidiana» (che implica anche una valutazione dell’azione del tentatore). Il Papa precisa che non si tratta soltanto di identificare i peccati (esame di coscienza morale per la confessione), ma di discernere i movimenti dello Spirito «nella propria esperienza», «nelle vicende» sia della storia sia delle culture in cui ciascuno è inserito, nella testimonianza di coloro che ci hanno preceduto e di coloro che ci accompagnano con la loro saggezza (cfr CV 282).

Nell’Esortazione precedente il Papa aveva affermato con forza: «Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi» (GE 169). In questa ultima Esortazione la novità sta nell’includere nell’esame o discernimento quotidiano ciò che accade a livello culturale e la parola dei testimoni, vale a dire ciò che i riferimenti cristiani più significativi attestano, annunciano e denunciano non soltanto con le parole, ma con la loro vita9.

«Come discernere la tua vocazione»: le domande di Francesco

Nella sezione «Come discernere la tua vocazione» (CV 283-286) il Papa si rivolge in maniera diretta a ogni giovane. L’uso del «tu» è caratteristico del documento: «Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”» (CV 286).

In questa sezione il Papa introduce un’incisiva riflessione sul modo di farci domande al momento di discernere la nostra vocazione. La collega a due temi già trattati nella Gaudete et exsultate10: quello del silenzio attento per ascoltare «il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci interpella in nuovi modi», e quello della disponibilità a riconoscere quel «qualcosa di più» che forse il Signore ci sta offrendo. Come vediamo, nel poliedro questo «vertice» del carattere innovativo della vocazione continua a prolungarsi e rivela potenzialità molto feconde.

La dinamica degli interrogativi che il Papa propone è quella tipica delle sue omelie a Santa Marta11 e dei suoi interventi spontanei. Le domande di Francesco sono sempre interessanti: quelle che scarta, perché discerne che sono sbagliate; quelle che pone con realismo, senza maltrattare i limiti e senza invadere l’intimità dell’altro; e quelle che sa formulare nel momento opportuno per invitare a un passo in avanti. Vale la pena di citarle tutte nel loro crescendo cadenzato: «Io conosco me stesso, al di là delle apparenze e delle mie sensazioni? So che cosa dà gioia al mio cuore e che cosa lo intristisce? Quali sono i miei punti di forza e i miei punti deboli? Seguono immediatamente altre domande: come posso servire meglio ed essere più utile al mondo e alla Chiesa? Qual è il mio posto su questa terra? Cosa potrei offrire io alla società? Ne seguono altre molto realistiche: ho le capacità necessarie per prestare quel servizio? Oppure, potrei acquisirle e svilupparle?» (CV 285).

Il punto importante è che le domande si concludono con quella fondamentale, quella che ci decentra dal nostro io egoista e superficiale per farci ricentrare su Cristo e sugli altri. Più che «chi sono io?», la domanda che Francesco propone è: «Per chi sono io?». E amplia la risposta abituale: «Siamo per Dio», mostrando che Dio ci ha creati anche «per gli altri» (cfr CV 286).

Non possiamo fare a meno di aggiungere un’altra domanda, che è la domanda di un amico: «Cosa farebbe Cristo al mio posto?». Era l’interrogativo che sempre si poneva sant’Alberto Hurtado. Il Papa l’ha proposto ai giovani cileni come password per sbloccare e accendere il cuore12.

«La chiamata dell’Amico»: sbilanciarsi verso «il meglio»

Nella sezione «La chiamata dell’Amico» (CV 287-290) Francesco precisa che «per discernere la propria vocazione, bisogna riconoscere che essa è la chiamata di un amico: Gesù» (CV 287). Quindi definisce il suo modo di vedere quello che chiama il «discernimento di amicizia» con l’immagine del regalo più gradito: «Agli amici, quando si fa un regalo, si regala il meglio».

Questa immagine «supera e include» la prudenza umana, il cui discernimento va alla ricerca del giusto mezzo. Il discernimento proposto da Francesco si sbilancia risolutamente verso «il meglio», che non necessariamente sarà ciò che è più costoso o più difficile da ottenere, ma ciò che uno sa con certezza essere un vero bene per l’amico. Qui il Papa commenta che chi dona così «può visualizzare nella sua immaginazione il sorriso dell’amico mentre apre il suo regalo».

Nell’Esortazione Christus vivit papa Francesco parla ai giovani in chiave di amicizia, che per sua caratteristica mette sullo stesso piano i diversi senza divisione né confusione. Non si tratta di un’amicizia intimistica, anzi l’intimità e la predilezione di quest’amicizia personale tendono positivamente verso l’amicizia sociale. Il Papa riscopre questa amicizia nell’adolescenza di Gesù, che cammina fiducioso nella carovana di parenti e amici (cfr CV 29), e invita i giovani a coltivarla e a costruirla: «Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di amici e costruire l’“amicizia sociale, cercare il bene comune”» (CV 169).

Nel n. 290 troviamo una formulazione che ci fornisce la fonte d’ispirazione del Papa riguardo al dialogare con i giovani. Francesco riprende da Romano Guardini una caratteristica essenziale della tappa giovanile e la «mette in contatto» con l’amicizia di Gesù: «È importante mettere in contatto questo desiderio dell’“infinito di quando non si è ancora provato a iniziare”13 con l’amicizia incondizionata che Gesù ci offre» (CV 290). E aggiunge: «Prima di ogni legge e di ogni dovere, quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, come quello degli amici che si seguono, si cercano e si trovano per pura amicizia. Tutto il resto viene dopo, e persino i fallimenti della vita potranno essere un’inestimabile esperienza di questa amicizia che non si rompe mai» (ivi).

Quello che il Papa chiama «discernimento di amicizia» si radica in quel discernimento così umano e così divino che riconosce, interpreta e sceglie, più che idee o affetti, la persona stessa dell’altro. Il «grande annuncio» di Francesco in questa Esortazione è: «Egli vive», «Cristo vive». Ed è l’amicizia a permettere che si colga e si sviluppi questa verità esistenziale. Afferma il Papa: «Se entri in amicizia con Lui e cominci a conversare con Cristo vivo sulle cose concrete della tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua vita cristiana» (CV 129).

Si tratta di un’esperienza, un’esperienza che ciascuno deve fare. L’amicizia viene offerta. In questo, come in tutto, il Signore ci ha battuti sul tempo (ci ha primereado): «si presenta come amico» e chiama «all’amicizia con Lui» (CV 153). Questo primato dell’amicizia del Signore si estende a tutti gli aspetti della vita: «Non potremo però celebrare con gratitudine il dono gratuito dell’amicizia con il Signore, se non riconosciamo che anche la nostra esistenza terrena e le nostre capacità naturali sono un dono. Abbiamo bisogno di “riconoscere gioiosamente che la nostra realtà è frutto di un dono, e accettare anche la nostra libertà come grazia”14» (GE 55).

Come ogni vera amicizia, quella con Gesù non ha forzature, ma si propone «delicatamente alla libertà» dell’altro e poi chiede un contraccambio che arriva soltanto con il tempo. Il punto è il dialogo, la preghiera, che stabilisce il ponte tra questa amicizia offerta e la sua accettazione che la rende effettiva: «Pregando “facciamo il suo gioco”» (CV 155)15.

Il carattere del tutto gratuito e al tempo stesso totalmente concreto e incarnato dell’amicizia – più reale di tutto ciò che è reale – è il terreno fertile in cui la fede in Cristo può mettere radici. Il Papa propone sempre come esempio Pietro, esaminato sull’amicizia affinché, con la sua fede provata, possa confermare tutti noi che «amiamo Cristo pur senza averlo visto» (cfr 1 Pt 1,8)16. E gli contrappone l’«incontro-scontro tra il Signore e il giovane ricco che […] non aveva colto lo sguardo amorevole del Signore (cfr Mc 10,21). […] Perse l’occasione di quella che sicuramente avrebbe potuto essere una grande amicizia. E noi rimaniamo senza sapere che cosa avrebbe potuto essere per noi» (CV 251).

Basti questo per comprendere che l’amicizia è la porta dell’«incontro personale» con l’altro. L’amicizia, al di là della presenza fisica, connette cuori, non trova giustificazioni al di fuori di sé, ma quando la si dà, quando la si lascia radicare e la si coltiva, si trasforma in una «storia di amore», in una storia di vita (cfr CV 252).

Carattere esistenziale dell’ascolto e dell’accompagnamento

Nella sezione «Ascolto e accompagnamento» (CV 291-298) il Papa si rivolge a coloro che accompagnano i giovani nel discernimento vocazionale. Riprende l’importanza dell’ascolto e l’approfondisce in maniera originale secondo tre «sensibilità o attenzioni», distinte e complementari: 1) la sensibilità o attenzione alla persona; 2) la sensibilità o attenzione alla verità profonda che l’altro vuole esprimere, con la sua grazia, la sua tentazione e la parola salvifica dello Spirito buono che ci propone la verità del Signore; 3) la sensibilità o attenzione agli impulsi ad andare avanti che l’altro sta sperimentando. Afferma Francesco: «Questo ascolto è attenzione all’intenzione ultima, che è quella che alla fine decide la vita, perché esiste Qualcuno come Gesù che comprende e apprezza questa intenzione ultima del cuore» (CV 294). Qui il Papa mette in relazione il desiderio più profondo del cuore con l’esistenza stessa di Cristo vivo, l’unico che può cogliere questo impulso ultimo e dargli forma.

Ora comprendiamo meglio l’insistenza del Papa affinché si impari a discernere. Il discernimento come «strumento di lotta per seguire meglio il Signore», di cui parlava nella Gaudete et exsultate (GE 169), non è soltanto strumento di decisioni morali, ma è al servizio della «propria vocazione», la quale «acquista un’intensità suprema, una qualità differente e un livello superiore, che risponde molto meglio alla dignità della propria vita» (CV 295).

Discernere Gesù

Il discernimento nella fede aderisce alla persona dell’Amico ascoltandone la chiamata e respingendo ciò che allontana da Lui. È capace di distinguere la voce del Pastore, di riconoscerla e di mettersi alla sua sequela. Si tratta del carattere pratico della fede, che non è una neutra operazione intellettuale, ma piuttosto suscita immediatamente l’adesione del cuore e l’obbedienza della fede e mette in azione la carità. Questo è il senso profondo del discernimento, ed è legato alla persona del Signore: il discernimento riconosce Gesù in tutte le cose. Ne riconosce la presenza («È il Signore!», Gv 21,7), la chiamata («Le mie pecore ascoltano la mia voce», Gv 10,27-28), la persona dal suo modo di agire («lo riconobbero nello spezzare il pane», Lc 24,35).

Da qui Francesco fa derivare tre conclusioni rivolte a coloro che accompagnano. La prima è che chi accompagna, quando ha aiutato l’altro a «discernere» la presenza reale di Cristo nella sua vita, può scomparire, come fa il Signore quando i discepoli di Emmaus riconoscono che «è vivo» (cfr CV 296). Questa riflessione è importante, perché dà ragione del perché il Signore «scompare» e rimane visibile agli occhi della fede; del perché sono «beati quelli che non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20,29). Infatti, il vedere ci frena. Il Signore in quanto materia di visione corre il rischio di trasformarsi in mero oggetto di culto, che può paralizzare la vita della Chiesa. Invece, la sua chiamata è un invito a muoverci, a camminare, a crescere e a maturare in prima persona. La «non visibilità» del Signore è parte essenziale della chiamata, che ci spinge a metterci in cammino per crescere e maturare. Questo è il senso finale dell’esortazione del Papa a correre verso il Risorto. «Egli vive» non è una formula che debba spingerci a constatarne staticamente la vita, convertendola in oggetto di analisi e di spettacolo. «Egli vive» è invito a corrergli dietro, per incontrarlo. Egli vive e ci «precede in Galilea» (Mc 16,7). Vive, ed è colui che «ecco, viene» (Ap 1,7).

La seconda conclusione è che in questo processo che conduce a un incontro personale tutto richiede «attento discernimento», positivo e negativo, come diceva san Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis. La chiave dell’accompagnamento sta nel relativizzare virtù e difetti, cercando di ordinarli nella direzione dell’incontro con il Signore17 (cfr CV 297).

In terzo luogo, «per accompagnare gli altri in questo cammino, è necessario anzitutto che tu sia ben esercitato a percorrerlo in prima persona» (CV 298). In questo il modello è Maria: il discernimento lo ha fatto lei stessa, «affrontando le proprie domande e le proprie difficoltà quando era molto giovane».

Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»

Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast

Un regalo di Dio che stimola a crescere

Il Papa parte da una diagnosi fatta dal Sinodo. In quella sede si è riconosciuto che «un numero consistente di giovani, per le ragioni più diverse, non chiedono nulla alla Chiesa perché non la ritengono significativa per la loro esistenza» (CV 40).

Per questo motivo il carattere della sua Esortazione apostolica Christus vivit è fondamentalmente esistenziale. Il Papa vuole rinnovare la fede degli apostoli riguardo all’incontro tra Cristo vivo e la gente. Ecco perché il punto essenziale che Francesco sottolinea del Signore è che «Egli vive» (CV 124 ss), e il suo potere «si manifesterà molte volte anche nella tua esistenza, perché Egli è venuto per darti la vita, “e la vita in abbondanza” (Gv 10,10)» (CV 128). Insieme con tutta la Chiesa, il Papa ha fiducia che se i giovani incontrano il Signore vivo, sarà Lui a fare il resto.

Passando alla relazione tra il Documento finale del Sinodo e l’Esortazione Christus vivit, possiamo brevemente affermare che «l’esperienza [fatta dai padri sinodali], camminando insieme e ponendoci in ascolto della voce dello Spirito» (DF 1) acquista nuovo impulso nell’Esortazione di Francesco. La prevalente riflessione ad intra della Chiesa riunita nel Sinodo ora si espande decisamente ad extra in questo «grande annuncio» del Papa, che stimola e incoraggia i giovani non attraverso un’ingiunzione o una sfida etica a correre, ma piuttosto con la delicatezza di un padre che toglie ansie e timori ai propri figli, esprimendo loro semplicemente una verità: che lo farà felice vederli correre verso Cristo e arrivare più lontano di dove era arrivato chi l’ha fatto prima di loro.

L’immagine finale che il Papa ci offre riprende uno dei momenti più belli e significativi del Vangelo di Giovanni: quello in cui l’apostolo giovane corre più veloce e arriva per primo al sepolcro vuoto. In genere si tende a mettere l’accento sul fatto che Giovanni rimase ad attendere Simon Pietro, riconoscendone l’autorità. Il Papa, con l’autorevolezza della sua carica e dei suoi anni, ci mostra un’altra possibile lettura, quella di chi chiede, sì, di essere aspettato, ma si rallegra che i giovani corrano più in fretta e li sprona, augurando loro che «lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno!» (CV 299). Il Papa capovolge quindi in qualche modo la lettura tradizionale, che intende sottolineare la dimensione «disciplinare» rispetto all’autorità e attribuisce a quest’ultima un posto più umile. Chiede che si abbia la pazienza di aspettare, ma riconosce e dà peso decisivo all’amore di chi corre più veloce incontro al Cristo vivo: il primato va all’entusiasmo, all’intuito, alla fede, simboleggiate nell’apostolo giovane, in Giovanni18.

Francesco prende sul serio il discernimento dei giovani, che è particolarmente acuto nel distinguere tra chi si rivolge a loro perché vuole illuminarli ma tenendosi in mano la torcia, e chi è davvero lieto di consegnare la torcia nelle loro mani, esortandoli a correre più lontano, perché gioisce sperando che i suoi figli siano migliori di lui.

La Chiesa esprime questo messaggio più con la sua vita che con le dichiarazioni. Lo esprime annunciando che Cristo vive, invitando chi più ama a correre di più (sebbene gli si chieda di aspettare i più lenti) e a non darsi troppa importanza, sapendo scomparire.

È vero che i giovani hanno un grande desiderio di «essere ascoltati» piuttosto che «disciplinati», ma è altrettanto vero che amano essere incoraggiati e stimolati «sul bene possibile» (cfr CV 232). Francesco dà una risposta a tale desiderio. Lo si avverte nel linguaggio amabile e stimolante dell’Esortazione, che, pur senza mancare di realismo, non carica i toni sulle ombre, ma orienta verso la luce. È un parlare caldo, a tu per tu, da cuore a cuore, che si accosta «ai giovani con la grammatica dell’amore, non con il proselitismo», perché «il linguaggio che i giovani comprendono è quello di coloro che danno la vita, che sono lì a causa loro e per loro, e di coloro che, nonostante i propri limiti e le proprie debolezze, si sforzano di vivere la fede in modo coerente» (CV 211).

Copyright © La Civiltà Cattolica 2019

Riproduzione riservata

***

1. Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale Christus vivit, 25 marzo 2019. Citeremo CV. I corsivi all’interno delle citazioni sono nostri, se non diversamente precisato.

2. Cfr Id., Esortazione apostolica Gaudete et exsultate [GE], 19 marzo 2018, cap. V, «Combattimento, vigilanza e discernimento», specie i nn. 166-171.

3. Cfr Id., La saggezza del tempo. In dialogo con Papa Francesco sulle grandi questioni della vita, Venezia, Marsilio, 2018, 10.

4. Id., Discorso nell’incontro con gli studenti e il mondo accademico a Bologna, 1° ottobre 2017.

5. Id., Esortazione apostolica Evangelii gaudium [EG], 24 novembre 2013, n. 165.

6. La ripetizione si fa «fermando l’attenzione e trattenendomi più a lungo sui punti nei quali ho sentito maggior consolazione o desolazione o maggior sentimento spirituale» (Esercizi Spirituali, n. 62; cfr nn. 64, 76, 104, 118, 227).

7. Ignazio di Loyola, s., Esercizi Spirituali, n. 2.

8. M. A. Fiorito, Buscar y hallar la voluntad de Dios, Buenos Aires, Paulinas, 2000, 71.

9. Si veda quello che il Papa ha detto a proposito di Rutilio Grande in Francesco, «“Giocarsi la vita”. Papa Francesco in dialogo con i gesuiti dell’America centrale», in Civ. Catt. 2019 I 313-328.

10. Cfr GE 171-172.

11. «Come è il mio cuore? […] Qual è il tesoro al quale il nostro cuore è attaccato?» (Francesco, Omelia a Santa Marta, 19 maggio 2014). «Facciamo bene la guardia al nostro cuore?» (Id., Omelia a Santa Marta, 10 ottobre 2014).

12. Cfr Francesco, Incontro con i giovani nel Santuario Nazionale di Maipú, Cile, 7 gennaio 2018.

13. R. Guardini, Le età della vita, Opera omnia IV/1, Brescia, Morcelliana, 2015, 209.

14. L. Gera, Sobre el misterio del pobre, in P. Grelot – L. Gera – A. Dumas, El pobre, Buenos Aires, 1962, 103.

15. «Per santa Teresa d’Avila, la preghiera è “un intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo con Colui da cui sappiamo d’essere amati” (Vita di santa Teresa di Gesù scritta da lei stessa,8, 5)» (GE 149).

16. «Per concretizzare questa riflessione riguardo a una fede che cresce con il discernimento del momento, contempliamo l’icona di Simon Pietro “passato al vaglio” (cfr Lc 22,31), che il Signore ha preparato in maniera paradigmatica, perché con la sua fede provata confermasse tutti noi che “amiamo Cristo senza averlo visto” (cfr 1 Pt 1,8)» (Francesco, Incontro con i parroci e i sacerdoti della diocesi di Roma, 2 marzo 2017).

17. Cfr Giovanni Paolo II, s., Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, 25 marzo 1992, n. 10.

18. «[Sulle orme del discepolo amato il quale] nel mattino di Pasqua condividerà con Pietro la corsa tumultuosa e piena di speranza verso il sepolcro vuoto (cfr Gv 20,1-10)» (Documento preparatorio del Sinodo, 13 gennaio 2017).