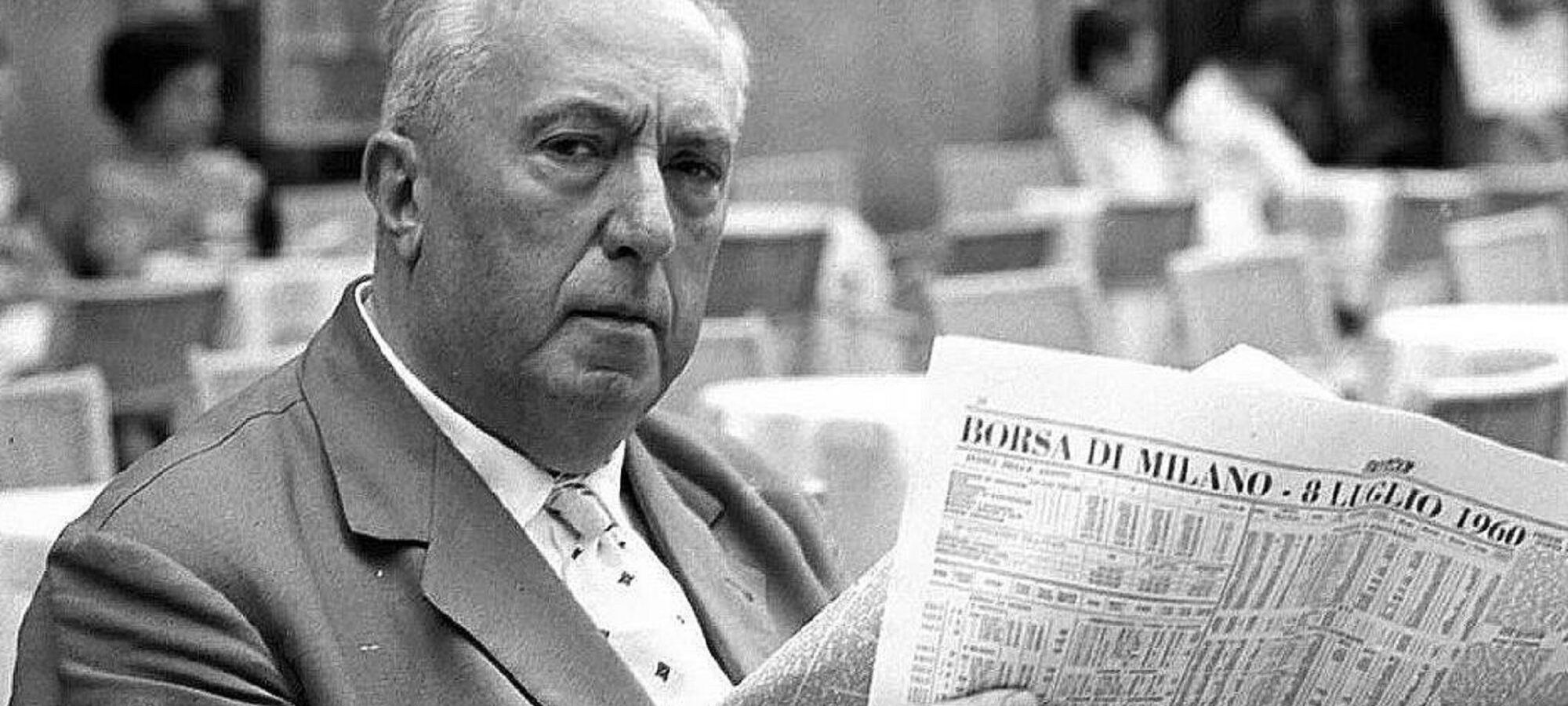

La casa editrice Adelphi in tempi recenti sembra continuare il cammino intrapreso negli anni Sessanta da Garzanti per riproporre in edizione critica l’opera di Carlo Emilio Gadda, e si dedica in particolare alla saggistica o a quei testi che hanno ancora bisogno di una edizione definitiva o di essere rimeditati. È il caso di Eros e Priapo (1944-45), un saggio sulla dittatura e insieme una satira molto feroce contro il fascismo. Gadda ne aveva proposto una prima stesura nel 1940; poi una parte (respinta) per la rivista Prosa attorno al 1945; ancora alcune pagine per la rivista di Pasolini e Roversi Officina (1955); e infine una versione (1967) per Garzanti, uscita con il sottotitolo «Da furore a cenere», ampiamente purgata di invettive e passaggi scabrosi, che Gadda, da vero gentiluomo, si rammaricava fossero stati letti da colleghe come Gianna Manzini[1].

Ritrovato, non molti anni fa, il manoscritto originale, si è sentita la necessità, per la cura di Paola Italia e Giorgio Pinotti, di una nuova versione, accuratissima, che, dopo le quattro parti del testo («Cos’è la dittatura»; «Cos’è l’erotismo»; «Erotismo e narcisismo»; «Teoremi centrali»), propone due grandi appendici («Avantesti e riscritture»; «La galassia di “Eros e Priapo”»), insieme ad altre minori, e molte pagine di note, per ricostruire in modo accurato la genesi dell’opera e illuminare il contesto di questo lavoro così particolare, una sorta di «mostro», specchio di quella «associazione a delinquere per più di un ventennio»[2] che Gadda vuole raffigurare. Il tutto a conferma di quanto è stato spesso sottolineato dalla critica, cioè che quello che ribolle nella grande fucina di Gadda può assumere le vesti di un altro grande componimento, di un’opera letteraria a sé stante, magari di interesse maggiore rispetto alla stesura ufficiale.

«Eros e Priapo»

Il regno dell’Eros, dunque, è lo sfondo del ventennio fascista, dove Priapo è figura del Duce. Le folle adoranti sembrano avere un bisogno fisiologico di essere soddisfatte dal Reggitore e, sebbene i maschi appaiano in prima linea nell’assecondare il delirio di potere, le «femmine» devote e osannanti – secondo Gadda – si pongono addirittura un passo avanti, e perciò meritano gli strali più colorati e piccanti dello scrittore, che aggiunge a piene mani citazioni erudite dai classici greci e latini, dai Padri della Chiesa, da Dante e dagli altri grandi della letteratura italiana.

Giova alla critica più recente l’aver considerato seriamente la scelta di Gadda di dedicarsi a studi accurati

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento