|

|

Il 7 agosto è la festa di san Gaetano da Thiene. In questo giorno centinaia di migliaia di fedeli si recano nella zona periferica della città di Buenos Aires, nel quartiere Liniers, al santuario dove è conservata la statua del santo. Qui, baciando il vetro della piccola nicchia che contiene la statua, la gente chiede «pane e lavoro». In quel giorno di festa, ogni anno, l’allora arcivescovo Bergoglio predicava sempre a favore di lavoratori e disoccupati[1]. Questa predicazione divenne una sorta di esame di coscienza, sia religioso sia civile, della società argentina, con l’obiettivo che essa si riscuotesse grazie a un ritrovato senso di responsabilità, anche delle classi politiche. Bergoglio diceva chiaramente che essere senza lavoro disumanizza l’uomo, lo ferisce nel profondo della sua dignità di persona. Il diritto a guadagnarsi il pane, infatti, è fondamentale. Una delle umiliazioni più grandi per un essere umano è quella di trovarsi nelle condizioni di non potersi guadagnare il pane: è la forma peggiore di esclusione. San Gaetano dunque è sempre stato per lui il protettore della speranza.

L’immagine di questi fedeli di san Gaetano che papa Francesco ben conosce è venuta in mente quando il 12 giugno scorso è stato presentato ufficialmente il progetto a sostegno di quanti sono stati colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia. L’iniziativa è del Pontefice, che ha scritto, in una lettera indirizzata al cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis: «Come vescovo di Roma ho deciso di istituire nella diocesi il Fondo “Gesù Divino Lavoratore”, per richiamare la dignità del lavoro, con uno stanziamento iniziale di 1 milione di euro alla nostra Caritas diocesana». Il fondo è pensato «per coloro che rischiano di rimanere esclusi dalle tutele istituzionali e che hanno bisogno di un sostegno che li accompagni, finché potranno camminare di nuovo autonomamente».

Il pensiero del Santo Padre va «alla grande schiera dei lavoratori giornalieri e occasionali, a quelli con contratti a termine non rinnovati, a quelli pagati a ore, agli stagisti, ai lavoratori domestici, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi, specialmente quelli dei settori più colpiti e del loro indotto. Molti sono padri e madri di famiglia che faticosamente lottano per poter apparecchiare la tavola per i figli e garantire ad essi il minimo necessario». Leggendo queste parole, scorrono le immagini dei fedeli in pellegrinaggio al santuario di san Gaetano.

Francesco vuole che questo fondo rappresenti «un gesto concreto di inclusione soprattutto verso coloro che cercano conforto, speranza e riconoscimento dei propri diritti». Il fondo, come dicevamo, è intitolato a «Gesù Divino Lavoratore». Ed è proprio su questa figura di Cristo che vogliamo soffermarci.

La statua di Gesù Lavoratore

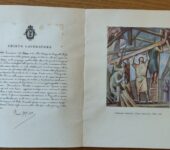

Facciamo un passo indietro lungo 65 anni. Siamo nel 1955. In occasione della celebrazione del decennale della fondazione delle Acli – le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani –, papa Pio XII istituisce la festa liturgica di San Giuseppe artigiano, assegnando ad essa il giorno 1° maggio. Così, il «Primo maggio cristiano» viene celebrato per la prima volta nel 1956. I lavoratori cattolici iscritti alle Acli organizzano in quella circostanza un imponente raduno in piazza Duomo a Milano. In quella occasione La Civiltà Cattolica ha pubblicato una cronaca, che qui trascriviamo: «Il 1° maggio, festa del lavoro e solennità liturgica di san Giuseppe artigiano, il Santo Padre, disceso nella basilica vaticana per l’udienza generale, rivolse uno speciale radiomessaggio ai più di centomila aclisti riuniti in Milano per il Convegno internazionale. […] Sull’imbrunire di quel giorno, alla presenza di gran folla, un elicottero discese sul ripiano della gradinata di S. Pietro, per deporvi un’artistica immagine di Cristo lavoratore, giunta poco prima in aereo da Milano. Anche in quest’occasione il Pontefice volle unirsi alla gioia dei suoi figli, mostrandosi benedicente alla finestra del suo studio privato. Il simulacro di bronzo dorato, alto m. 1,30 e poggiato su una base riproducente lo stemma delle Acli, sarà collocato nella nuova chiesa di Cristo divino lavoratore, in Roma; intanto venne presentato al Santo Padre, il 2 maggio, nel corso di un’udienza accordata ad un gruppo di lavoratori di sette nazioni»[2].

Quel «simulacro di bronzo» di Cristo lavoratore ha una bella e interessante storia da raccontare, che si interseca con quella del movimento dei lavoratori in Italia: una storia di arte religiosa e devozione popolare.

«Non era solo una geniale trovata»

La storia di questa statua, che oggi saluta chi entra nella sede delle Acli, è tornata fuori dagli archivi in occasione dell’Udienza speciale concessa da papa Francesco alle Associazioni, il 23 maggio 2015, in aula Paolo VI[3]. Come vedremo nelle pagine seguenti, essa ha avuto il singolare destino di rappresentare Gesù, ma di essere stata successivamente attribuita a san Giuseppe.

La verità è che le Acli avrebbero voluto ottenere la consacrazione a «Gesù lavoratore» anche per la Festa del 1° maggio, e già in occasione di quel decennale del 1955[4]. Padre Aurelio Boschini, vice assistente centrale delle Acli, testimonia che questa possibilità era stata scartata da papa Pacelli per l’ostilità del Santo Uffizio, che giudicava l’ipotesi troppo «classista». Per quanto riguarda poi nello specifico la statua, uno dei motivi di imbarazzo era forse il fatto che essa era destinata alla chiesa romana intitolata a Gesù Divino Lavoratore, progettata da Raffaello Fagnoni. E nel 1951 era stato stabilito dal Sant’Uffizio che Gesù lavoratore non fosse mai rappresentato da solo, ma inquadrato nel suo contesto familiare con Maria e Giuseppe, «mirabili esempi di lavoro». Delle tante rappresentazioni che furono realizzate da artisti, e non destinate a edifici sacri, verifichiamo che invece Gesù è stato raffigurato anche da solo o con altri compagni o aiutanti.

In ogni caso, le Acli si adoperarono perché venisse riconosciuto «Cristo lavoratore» l’anno successivo, il 1956, in occasione della Festa internazionale dei lavoratori del 1° maggio, della quale abbiamo già fatto cenno. Mons. Giovanni Battista Montini, divenuto nel frattempo arcivescovo di Milano e tra i più convinti promotori della nascita delle Acli, benedì la statua del «Gesù divino lavoratore» in bronzo dorato, realizzata da Enrico Nell Breuning[5].

La statua partì da piazza Duomo in elicottero per arrivare sul sagrato della basilica di San Pietro, accolta proprio da Pio XII, affacciato alla finestra del suo appartamento. In piazza una grande folla applaudiva. Questa scena ispirò anche Federico Fellini, che inserì una ripresa analoga nel film La dolce vita[6].

Possiamo rivivere quel momento attraverso le parole di Dino Penazzato, allora presidente nazionale delle Acli: «Quando l’elicottero, spentosi appena l’imponente applauso che salutò il discorso del Santo Padre teletrasmesso a Milano, si alzò in piazza del Duomo e, dopo un attimo di sosta quasi per ultimo saluto, con una verticale e precisa impennata nel limpidissimo cielo lombardo iniziò il suo agile volo, sembrò portare con sé qualcosa di ciascuno dell’immensa folla. Non era solo una geniale “trovata”, non era solo un attimo di emozione: era molto di più. Esso dava una visibile e palpitante unità al sentimento di oltre duecentomila lavoratori […]. La figura di Gesù Lavoratore, che l’elicottero portava con sé nel suo volo sicuro, splendeva nel sole, e mai dono al Papa ci parve più significativo e “nostro”»[7].

La statua fu portata il giorno dopo dinanzi al Papa, nell’udienza concessa alla delegazione del Convegno internazionale guidata dal presidente Penazzato e dall’assistente ecclesiastico centrale, mons. Luigi Civardi. Papa Pacelli, vista la statua, esclamò: «Bello questo S. Giuseppe artigiano!». Mons. Civardi cercò di interloquire, dicendo: «Ma Padre Santo, è Gesù Divino Lavoratore». Il Papa guardò Civardi, guardò i membri della delegazione e rivelò la posizione del Santo Uffizio, concludendo: «Sì, ecco, Divino Lavoratore può essere accettato»[8]. Eppure, la fede popolare – sospinta ovviamente dalla forza promozionale del movimento aclista, che la gente sentiva assai vicino – era già andata oltre quel confine dettato dall’opportunità, tanto che molti vescovi e parroci legati alle Acli, in previsione dell’evento, avevano intitolato nuove chiese a «Gesù divino lavoratore», ed è per questo che ancora le troviamo in tutta Italia.

Successivamente la statua venne portata ancora una volta in piazza San Pietro il 1° maggio 1995, in occasione della celebrazione dei 50 anni di vita delle Acli, in presenza di san Giovanni Paolo II. Uscì di nuovo dieci anni dopo, il 1° maggio 2005, per il Regina Coeli con Benedetto XVI. E, come detto, la statua era presente sul palco papale dell’Aula Paolo VI anche il 23 maggio 2015. In occasione del 1° maggio 2020 la statua è tornata in Vaticano ed è stata sistemata nella cappella di Santa Marta, in vista della Messa mattutina celebrata da Francesco nella solennità di san Giuseppe artigiano[9].

Dio si presenta a noi raggiungibile mediante il lavoro

Interessante, dunque, la storia di una statua che nasce come «Gesù lavoratore» e diventa di «san Giuseppe artigiano»[10]. Se accettiamo il fatto che ci fosse resistenza nell’identificare Gesù come «lavoratore», perché definizione «classista», dobbiamo pure considerare che comunque la devozione popolare ha tenuto viva la memoria di Gesù che lavora. Ed è a quella devozione che oggi Francesco si riconnette, dandole vivacità, di fatto, e restituendole un senso forte.

Gesù lavoratore è immagine che indica l’immersione di Dio nelle vicende umane, una incarnazione che accompagna l’azione dell’uomo e della donna che costruiscono il mondo.

Il gesuita Pierre Teilhard de Chardin, nel suo libro L’ ambiente divino, scriveva nel 1957, con intuizione di profondo valore spirituale: «Dio non distoglie anzi tempo il nostro sguardo dal lavoro che proprio Lui ci ha imposto, poiché Egli si presenta a noi raggiungibile mediante questo stesso lavoro». E proseguiva: «In ciò che Egli ha di più vivo e di più incarnato, Dio non è lontano da noi, fuori della sfera tangibile; ma ci aspetta ad ogni istante nell’azione, nell’opera del momento. In qualche maniera, è sulla punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, – del mio cuore, del mio pensiero. È portando sino all’ultima perfezione naturale il tratto, il colpo, il punto al quale mi sto dedicando, che coglierò la Meta ultima cui tende il mio volere profondo»[11].

Arte e preghiera a Cristo lavoratore

La riflessione su Gesù lavoratore divenne molto intensa negli anni Cinquanta. Un motivo di questa attenzione al lavoro era dovuto certamente alla ripresa economica europea a seguito del conflitto mondiale, che aveva coinvolto tutti i settori della cultura e della politica. Il lavoratore era il principale destinatario dei messaggi culturali e politici dell’epoca.

Certamente un luogo di riflessione spirituale e teologica fu la Pro Civitate Christiana di Assisi, guidata da don Giovanni Rossi. Essa voleva porsi, tra l’altro, come luogo di mecenatismo, spalancando le porte agli artisti[12]. Nel 1951 si presentarono ai corsisti le prime quattro opere sul tema di Gesù operaio, che furono richieste a Pericle Fazzini, Giovanni Prini, Cipriano Efisio Oppo e Giorgio de Chirico. Interessante notare che le circa 200 opere che rappresentano Cristo al lavoro, oggi raccolte nel museo di Assisi, lo ritraggono mentre compie vari lavori, e non solamente quello del falegname: muratore, carpentiere, fabbro, contadino, boscaiolo, pastore, pescatore, medico, e persino editore, come in un’opera di Othmar Winkler.

A sostenere l’iniziativa fu il barone Francesco Mario Odasso, direttore della «Cisa Viscosa», che si proponeva di riportare Gesù nel «grande disputato mondo del lavoro»[13]. Chiaramente l’intento era di contrapporre la devozione al Redentore della fatica umana all’interpretazione materialistica della società e della storia propria del marxismo. A partire dalla pubblicazione della Rerum Novarum (1891) di Leone XIII, e poi della Quadragesimo anno (1931) di Pio XI, la questione del lavoro era diventata rilevante nel dibattito cattolico. Negli anni Cinquanta, essa rientrava nel fermento del mondo dell’industria e del dibattito politico italiano. Nel decennio 1951-62, proprio l’iconografia di Gesù lavoratore ebbe un grande sviluppo, coinvolgendo artisti stimati, grazie a Odasso e alla Pro Civitate Christiana[14]. Tra i vari eventi è da segnalare l’inaugurazione, nella parrocchia di Gaggio (Bologna), del primo monumento – un bassorilievo di Egidio Giarolli – dedicato a Gesù divino lavoratore per volere del cardinal Lercaro. Ma anche la benedizione della chiesa di Gesù lavoratore nel centro industriale di Marghera, a opera del cardinal Roncalli.

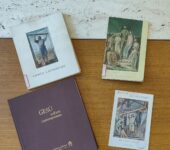

Nel 1955 Odasso finanzia il volume Cristo lavoratore[15], curato dal gesuita Giuseppe Rovella e rivolto agli artisti. Nel libro sono presenti tavole con opere di valore: è una testimonianza dell’interesse degli artisti professionisti per l’iconografia di Gesù lavoratore. Le tavole sono accompagnate dai testi di tre Conferenze tenute nel 1953 a Roma su Gesù operaio e sulle sue raffigurazioni artistiche nell’Ottocento e nel Novecento. Il volume è introdotto da una breve preghiera di benedizione a firma di Pio XII. L’imprimatur venne dato all’opera il 27 aprile 1955, ossia un anno prima degli eventi legati alla statua e pochi giorni prima dell’istituzione della festa di san Giuseppe artigiano. Pio XII si esprimeva così:

«Cristo lavoratore (Marc. 6, 3) nella bottega di Nazareth, che, Figlio di Dio e restauratore della perduta grazia di Adamo, effonda sopra di voi quella forza, quella pazienza, quella virtù, che vi fa grandi dinanzi a Lui, la più eccelsa immagine dell’operaio che voi potete ammirare ed adorare. Nelle vostre officine, nei vostri stabilimenti, al sole dei campi, all’ombra delle miniere, fra gli ardori delle fornaci, fra il freddo delle ghiacciaie, dovunque vi chiamino la parola di chi vi dirige, l’arte vostra, il bisogno dei fratelli, della patria, della pace, scenda sopra di voi la copia dei favori di Lui, che vi sia di aiuto, di salvezza, di conforto, e trasformi in merito per una felicità oltremondana il duro lavoro, in cui quaggiù spendete e sacrificate la vita. Non dubitate: Cristo è sempre con voi! Pensate di vederlo nei luoghi del vostro lavoro aggirarsi in mezzo a voi, osservare la vostra fatica, ascoltare i vostri discorsi, consolare i vostri cuori, appianare i vostri dissensi; e vedrete l’officina tramutata nel santuario di Nazareth e regnare anche fra voi quella fiducia, quell’ordine, quella concordia, che sono un riflesso della benedizione del Cielo, la quale sparge quaggiù e sostiene la giustizia e la buona volontà degli uomini saldi nella fede, nella speranza, nell’amore di Dio»[16]. Il testo era stato già usato da Pio XII in un discorso «ad una imponente rappresentanza dei lavoratori d’Italia», pronunciato la domenica di Pentecoste, 13 giugno 1943, dove però l’invocazione era stata a «Cristo falegname».

Alcune delle immagini di questo volume furono inserite in un opuscolo anonimo, ma certamente del gesuita p. Rovella, dal titolo Gesù lavoratore. Signore, insegnaci a lavorare!, pubblicato a Roma nel 1956, ma questa volta rivolto ai lavoratori. In esso leggiamo: «Le casse, le sedie, i tavoli che uscivano dall’officina di Nazareth, non erano opera di un semplice uomo, ma di un uomo che era anche Dio». E l’autore prosegue: «Nel Figlio di Dio le membra del Suo corpo, indurite dalla fatica del lungo lavoro, ci donarono la “grazia” perché erano strumenti della divinità; non erano le membra di un semplice uomo: erano le mani laboriose di Dio, fatto uomo per nostro amore»[17].

Proprio nel 1956 la Chiesa per la prima volta celebrò il 1° maggio e – come abbiamo già detto – i lavoratori cattolici iscritti alle Acli organizzarono l’imponente raduno di piazza Duomo a Milano. Lì la statua fu dunque benedetta dal cardinal Montini come raffigurante «Gesù lavoratore». Ma a Roma essa divenne di «san Giuseppe artigiano».

Una mostra di opere di lavoratori

Nel maggio 1958 si tenne una mostra delle opere concorrenti al Premio nazionale «Gesù lavoratore». Erano esclusi dalla partecipazione gli artisti professionisti, perché l’iniziativa era riservata ai lavoratori. Essa era nata in seno all’Istituto Beato Angelico, con l’appoggio della Pro Civitate Christiana. Furono presentate 450 opere. Presidente del comitato d’onore era l’on. Aldo Moro, all’epoca ministro della Pubblica istruzione. Il catalogo della mostra riportava la seguente dedica introduttiva: «La mostra su Gesù lavoratore è idealmente dedicata a tutti i lavoratori italiani che affrontano le asperità e le angustie della fatica quotidiana in conformità di sentimenti con Cristo divino lavoratore»[18].

La premessa al bando di concorso affermava che «tale soggetto è stato affrontato con entusiasmo da quei pittori e da quegli scultori che, oltre a conoscere come semplice nozione storica l’attività di Gesù in quanto lavoratore, hanno avvertito l’urgenza che la società attuale (la quale apertamente si richiama al lavoro nella sua stessa Costituzione) impronti il lavoro, da Gesù riscattato e santificato, ad un senso di superiore dignità e di ideale elevazione». Il catalogo proseguiva con una poesia scritta da Settimio Cambio, operaio muratore di San Severino Marche: Gesù Signore, Gesù Operaio, / anch’io come il sacerdote / ti celebro ogni giorno. / Di calce bianca stendo la tovaglia / sopra altari di pietra: / poi col martello / – mia dolce croce – / taglio un mattone / – cotidiano pane – / e l’alzo al cielo / perché tu lo benedica. / I regoli che metto a perpendicolo / li accende il sole / come bianchi ceri; / il filo a piombo / che oscilla nella mia mano / è il turibolo che incensa il lavoro. / Il secchiello che dondola / dalla lunga fune / è campana rivolta ai cieli. / Senza clangori grida il suo osanna[19].

Non possiamo qui dimenticare che proprio nel 1957 un altro lavoratore, Karol Wojtyła, componeva il poemetto La cava di pietra, poi pubblicato sulla rivista culturale Znak, dove egli, sotto pseudonimo, pubblicherà altre otto composizioni successive[20]. Dal 1939 al 1944, per evitare la deportazione, Wojtyła lavorò come operaio prima nelle cave, e poi nelle industrie chimiche Solvay, presso Cracovia. Wojtyła scrive poesie da lavoratore, e il tema di alcune sue composizioni è proprio il lavoro fisico. L’esperienza segnò il futuro Pontefice, che rivive in questi versi quel lavoro come dura realtà, ma anche come ricca metafora, in un contrappunto serrato tra grandezza del lavoro e dignità umana: Ascolta, una scarica elettrica taglia il fiume di pietra, / e in me cresce un pensiero, di giorno in giorno: / che la grandezza del lavoro è dentro l’uomo. Il poeta ben conosce la forza fisica necessaria al lavoro pesante.

Essa è espressione non di una pura fisicità, ma del pensiero e del cuore: Non solamente le mani calano giù col peso del martello, / non solamente il torso si tende e i muscoli disegnano la loro forma, / ma attraverso il lavoro passano i suoi pensieri più intensi / per intrecciarsi in rughe sulla fronte, / per congiungersi in alto, sopra il capo, nell’arco acuto di braccia e di vene. La concretezza del dettaglio e il disegno di un fisico robusto accompagnano una visione ampia e profonda del lavoro, capace di plasmare la materia con l’intelligenza e la passione.

Come leggere le opere artistiche dei lavoratori?

Torniamo alle opere concorrenti al Premio nazionale «Gesù lavoratore». Come interpretarle teologicamente? Nella sua Presentazione, il domenicano p. Mario Marino dava una chiave di lettura molto interessante: «A spiegare la corale e massiva partecipazione al concorso di tanti lavoratori non basta addurre la maggiore e più estesa sensibilità che, sulla linea di una diffusione della cultura più veloce e sicura, raggiunge oggi anche gli angoli più impervi del nostro Paese, e, di conseguenza, provoca un più vasto interesse per le cose dell’arte. Qui c’è un fatto che è enormemente più importante. Il sentimento religioso dei nostri giorni si va orientando lentamente ma sicuramente verso il tema nuovo ed affascinante di Gesù Lavoratore».

Quindi p. Marino esprimeva questa considerazione ardita: «Credo che molti uomini di oggi (di oggi, nel senso che sentono più vivamente ed acutamente i problemi del periodo che vivono) tra un Crocifisso o una Resurrezione, una Annunciazione o una Natività da una parte, e dall’altra il soggetto che esprime e sintetizza non un’ora o un attimo solamente della vita di Cristo ma il suo impegno più duraturo e diutino, il più avvilente ed il più esaltante; quello che oserei chiamare il mistero di Gesù Lavoratore, non avrebbero esitazioni nella scelta. Anzi sarebbe tempo che il mondo dell’arte si avviasse a produrre pale e predelle d’altare, ancone e polittici – per gli uomini d’un’epoca che, sul punto d’essere soffocata dalla tecnica, anela ai valori dell’arte con una intensità mai vista. E davanti a queste pale e predelle, davanti a queste ancone e a questi polittici, gli uomini dei nostri giorni, stanchi e preoccupati per il lavoro e le responsabilità, pregherebbero forse con più fervore e dolcezza, per riconciliarsi con la vita nella visione delle sofferenze del Cristo»[21].

Sarebbe poi da leggere l’intervento di p. Enrico di Rovasenda, noto domenicano e consulente ecclesiastico dell’Unione cattolica italiana tecnici, che scrive di «Gesù e il lavoro»[22] a partire dall’idea che «per scoprire i suoi caratteri divini il lavoro moderno deve cercare Cristo, il Restauratore di tutti i valori, deve meditare il profondo mistero della vita di Gesù Lavoratore»[23]. E prosegue: «Gli inventori, gli ingegneri, i tecnici, i lavoratori tutti della presente civiltà della tecnica, possono contemplare in Gesù Operaio, Colui che non eccedeva nella sua fatica quotidiana i limiti del lavoro artigiano, ma che concepiva nella sua mente la scienza dell’atomo e dell’energia nucleare, e formulava i modelli tecnici ideali per il dominio dell’uomo sulla terra e sul cosmo»[24].

La devozione popolare

Quel che abbiamo osservato fin qui si radica nel fatto che Gesù divino lavoratore non fu solo una definizione teologica né un’immagine cara solamente agli artisti. Essa faceva breccia nel cuore della gente. Si è sviluppata una devozione a Gesù lavoratore. Tante le immaginette che lo rappresentavano con gli attrezzi del falegname in mano. Tante le preghiere scritte e diffuse nel retro di immagini sacre.

Ne riportiamo una esemplare, poi riprodotta in varie versioni modificate o abbreviate: «Gesù, che pur essendo il padrone dell’universo hai voluto assoggettarti alla legge del lavoro, guadagnandoti il pane col sudore della Tua fronte, noi Ti riconosciamo e Ti vogliamo nostro Modello e Redentore del lavoro. Benedici, o divino Operaio di Nazaret, la nostra quotidiana fatica. Benedici il sudore della nostra fronte, perché ci procuri un pane sufficiente per noi e per le nostre famiglie. Benedici ogni sforzo che vuol realizzare un nuovo e migliore ordine sociale, portatore di un maggiore benessere materiale e spirituale. Benedici il nostro movimento di lavoratori che aspira ad una società cristiana fondata sulla giustizia e sulla libertà. E concedi che sul mondo del lavoro, travagliato da lotte incessanti, risplenda sempre il sole della Tua religione, condizione e garanzia di una solida pace sociale».

Dalla lettura di questa invocazione comprendiamo il senso della devozione, come pure gli echi delle tensioni sociali dell’epoca. Notiamo, in particolare, almeno l’incipit di un’altra suggestiva orazione popolare: «Padre Nostro, Dio Onnipotente, ti ringrazio di essere un operaio, perché è la classe che maggiormente soffre nell’ingiustizia e fortemente spera in un domani più umano e cristiano».

La preghiera e la devozione popolare hanno sostenuto, dunque, la figura di Gesù lavoratore nell’immaginario cattolico. L’assistente ecclesiastico centrale delle Acli, mons. Luigi Civardi, non risparmiava le sue forze e scriveva: «Oggi, più che mai, noi dobbiamo accendere tutte le lampade davanti al volto di Cristo solcato di sudore, alle sue mani coperte di calli, alla sua sacra persona cinta del grembiule dell’artigiano e china sul banco del lavoro»[25].

* * *

L’iniziativa di papa Francesco di creare un fondo «Gesù Divino Lavoratore» riporta in evidenza il dibattito che abbiamo descritto brevemente in queste pagine. Il lavoro è un tema centrale nel magistero del Pontefice. Qui basta ricordare i discorsi ai «movimenti popolari», che hanno al centro le 3 «t» esplicitate nel suo discorso del 28 ottobre 2014: tierra, techo, trabajo, cioè terra, casa e lavoro. Nel pieno della pandemia da Covid-19, Francesco ha più volte fatto l’elenco dei mestieri di coloro che hanno accompagnato le persone durante la crisi: «medici, infermieri e infermiere, magazzinieri, addetti alla pulizia, badanti, trasportatori, forze di sicurezza».

Facendo l’elenco dei lavoratori e parlando della «unzione» da loro versata, il Papa fa comprendere il valore intimamente spirituale del lavoro. Ma non è la prima volta che Francesco fa riferimento diretto a Cristo lavoratore. Ricordiamo che, durante la sua visita pastorale a Genova, nel suo incontro con il mondo del lavoro presso l’Ilva il 27 maggio 2017, egli disse: «C’è sempre stata un’amicizia tra la Chiesa e il lavoro, a partire da Gesù lavoratore. Dove c’è un lavoratore, lì c’è l’interesse e lo sguardo d’amore del Signore e della Chiesa. Penso che questo sia chiaro».

Copyright © 2020 – La Civiltà Cattolica

Riproduzione riservata

***

“FROM THE WORKING JESUS”

On June 12, the Pontiff decided to set up the Jesus the Divine Worker Fund in his Rome diocese to support those affected by the economic crisis caused by the pandemic. It is precisely on this figure of Christ that this article dwells, commencing from the story of a creation of a statue of “Jesus the Workman”, and which subsequently became “Saint Joseph the artisan”. That statue was not only the product of a theological definition -for it broke into people’s hearts-, because in the first half of the twentieth century the working Jesus had developed into a source of popular devotion in Italy, which also inspired artistic creations and prayers. Today, it is to that devotion that Francis has reconnected, by giving it vitality and significant meaning. Work is in fact a central theme in the Magisterium of the Pontiff, which as recalling his speeches to “popular movements” demonstrates.

***

[1]. Le omelie sono pubblicate nel volume J. M. Bergoglio, Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013, Milano, Rizzoli, 2016.

[2]. «Cronaca contemporanea (26 aprile – 9 maggio)», in Civ. Catt. 1956 II 424-426. In effetti non è chiaro se poi effettivamente la statua sia stata portata ed esposta in quella parrocchia di nuova fondazione, prima di raggiungere l’attuale collocazione.

[3]. Per comprendere il contesto di quell’evento, cfr anche Francesco, Discorso alle Acli in occasione del 70° anniversario di fondazione, 23 maggio 2015.

[4]. In quella circostanza, come abbiamo brevemente accennato, il Papa decise altrimenti: «Amiamo di annunziarvi la Nostra determinazione d’istituire – come di fatto istituiamo – la festa liturgica di S. Giuseppe artigiano, assegnando ad essa precisamente il giorno 1° maggio. Gradite, diletti lavoratori e lavoratrici, questo Nostro dono? Siamo certi che sì, perché l’umile artigiano di Nazareth non solo impersona presso Dio e la S. Chiesa la dignità del lavoratore del braccio, ma è anche sempre il provvido custode vostro e delle vostre famiglie» (Pio XII, Discorso in occasione della Solennità di san Giuseppe artigiano, Roma, 1° maggio 1955). In effetti, come si nota, anche «San Giuseppe lavoratore» parve troppo ardito.

[5]. Ricordiamo che il 9 gennaio 1955, parlando agli operai di Sesto San Giovanni, l’Arcivescovo aveva ricordato una definizione che gli era stata data da mons. Dell’Acqua nei suoi auguri per la sua elevazione all’episcopato: «Si è detto che io sarei stato l’arcivescovo dei lavoratori. Ebbene, qui oggi voglio sciogliere il mio riserbo dichiarando che, con la grazia di Dio, farò tutto il possibile per cercare di essere l’arcivescovo dei lavoratori».

[6]. In verità, la statua venne trasportata a Linate, da lì spedita a Ciampino e di nuovo sollevata da un piccolo elicottero per arrivare nel cuore di Roma. Per la sequenza del film La dolce vita, cfr https://youtu.be/OQQq5IHCROY

[7]. D. Penazzato, «Il nostro 1° Maggio», in Il giornale dei lavoratori, 3 maggio 1956.

[8]. A. Boschini, Chiesa e Acli, Napoli, Edizioni Dehoniane, 1975, 37 s.

[9]. La ricostruzione degli eventi si è avvalsa della collaborazione di Lanfranco Norcini Pala, che delle Acli è stato a lungo uno dei dirigenti nazionali. Cfr il sito www.farebene.info

[10]. Le testimonianze scritte che ricordano san Giuseppe come falegname giungono in Europa nel 1722, attraverso la traduzione in latino del testo apocrifo Storia di San Giuseppe falegname. Le prime raffigurazioni di Giuseppe lavoratore risalgono all’arte paleocristiana. Un esempio è l’Evangeliario del Duomo di Milano, dittico in avorio risalente al V secolo, nel quale la scena della Natività presenta il Santo che impugna una sega con la lama a filo dentato. La rappresentazione di Giuseppe lavoratore ebbe più ampia diffusione dal momento in cui gli Ordini mendicanti incentivarono una diffusione del culto a livello popolare.

[11]. P. Teilhard de Chardin, L’ ambiente divino, Brescia, Queriniana, 2003, 39.

[12]. È possibile realizzare un percorso virtuale tra opere che rappresentano Gesù lavoratore custodite nel museo della Pro Civitate Christiana, a questo indirizzo: http://procivitate.assisi.museum/visvirt/visvirt63_1.htm

[13]. G. Rossi, «Introduzione», in Gesù nell’arte contemporanea, Assisi, Pro Civitate Christiana, 1964, 8.

[14]. Cfr F. Santaniello, «Gesù divino lavoratore. Una nuova iconografia per l’arte cristiana», in S. Bignami – P. Rusconi – G. Zanchetti (edd.), Galleria d’Arte Contemporanea della Pro Civitate Christiana di Assisi, Firenze, Giunti, 2014, 19-27.

[15]. Cfr G. Rovella (ed.), Cristo lavoratore, Roma, Società Grafica Romana, 1955.

[16]. Ivi. Il corsivo è nostro.

[17]. Gesù lavoratore. Signore, insegnaci a lavorare!, Roma, Società Grafica Romana, 1956, 17.

[18]. Primo Premio Nazionale Gesù Lavoratore per opere di pittura e bianco e nero riservato ai lavoratori. Catalogo, Roma, Istituto Beato Angelico, 1958, 5.

[19]. Primo Premio Nazionale Gesù Lavoratore, cit., 15.

[20]. Nel giugno del 1956 gli operai di Poznań indissero una manifestazione, rivendicando i loro diritti e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il governo comunista fece ricorso ai carri armati per sedare la rivolta, e furono uccise più di 50 persone. Forse questo tragico evento fu uno dei motivi che ispirarono la composizione, anche se in essa non si trovano tracce di quelle vicende. Per la poesia di Giovanni Paolo II, cfr A. Spadaro, Nella melodia della terra. La poesia di Karol Wojtyła, Milano, Jaca Book, 2006.

[21]. Primo Premio Nazionale Gesù Lavoratore, cit., 18. Il corsivo è nostro.

[22]. Ivi, 21-26.

[23]. Ivi, 21.

[24]. Ivi, 25.

[25]. L. Civardi, «Il culto di Gesù lavoratore», in Azione sociale, marzo 1953.

- “Il Giornale del Lavoratori” delle Acli di Milano sull’evento del 1956 (fonte: farebene.info)

- Gesù Divino Lavoratore (fonte: farebene.info)

- Forntespizio del volume “Cristo lavoratore”. A sinistra, la preghiera di Pio XII a Cristo Lavoratore

- Copertina delle “Preghiere del lavoratore Acli” (1952) (fonte: farebene.info)

- 1a Giornata Assistenza sociale Acli (1945) (fonte: farebene.info)