|

|

Il presente testo tocca un nervo scoperto e dolorante della nostra Chiesa. Una tematica, quella della sua «smaschilizzazione», secondo le parole del Papa nella Prefazione del libro, che non cessa di far discutere e di sollecitare opinioni diverse. Soprattutto in ambito ecclesiale, si avvertono i rischi che la questione porta con sé; di qui l’urgenza di fare verità secondo lo Spirito, per comprendere la direzione da prendere e i cambiamenti da attuare.

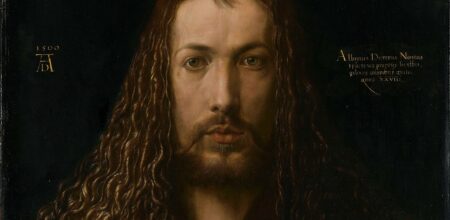

Il libro ripropone tre interventi di teologi impegnati, su richiesta di papa Francesco, in un confronto critico con i «princìpi» mariano e petrino del celebre teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, che un certo influsso ha esercitato sulla teologia e il magistero contemporaneo.

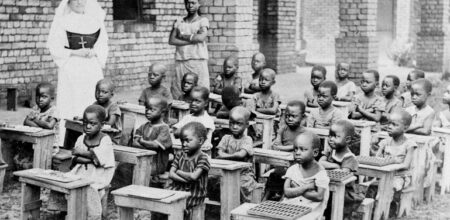

Il primo intervento, di Lucia Vantini, filosofa e teologa, presidente del Coordinamento teologhe italiane, ha un carattere spiccatamente critico nei confronti di una mentalità patriarcale-fratriarcale e maschilista, presente anche nel contesto ecclesiale. L’A. vuole dare voce alla sofferenza e insofferenza di donne che giudicano ideologica l’applicazione dei «princìpi» balthasariani, sostenendo che «le teologie di genere rifiutano questo modello perché ne hanno smascherato il gioco truccato», che tende a «neutralizzare le donne» sebbene attraverso una sorta di esaltazione del femminile (cfr p. 18). La critica di Vantini ha valide motivazioni storiche e culturali, tuttavia le sue argomentazioni in questo contributo non sembrano supportate da un forte impianto teologico, come ci si aspetterebbe. Ci appaiono teologicamente ingiustificate affermazioni come la seguente: «La stessa dinamica riduzionistica si evidenzia nel modello di una Chiesa configurata attraverso l’immagine di Maria e definita sposa» (p. 21). Se qualche parola è spesa attorno ai limiti della metafora sponsale, sembra lecito chiedersi: teologicamente e pastoralmente, di quale riduzionismo è causa il parallelismo Maria-Chiesa? Nelle conclusioni del contributo, infine, si auspicano cambiamenti profondi, per attuare i quali «le forze necessarie […] esistono già, ma per intercettarle e farne vita occorre rischiare l’ascolto delle donne più radicali» (p. 32).

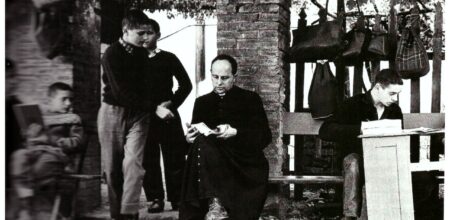

Il secondo intervento, di don Luca Castiglioni, membro dell’Associazione teologica italiana, traccia i lineamenti di una mascolinità evangelica attraverso una critica ai «princìpi» balthasariani, focalizzando l’attenzione sulla possibilità di creare sinodalità da parte dei ministri ordinati, valorizzando l’ascolto dei fedeli e superando ogni autoritarismo. Più ricco di riferimenti biblici e teologici rispetto al precedente, anche questo contributo suscita diverse domande, specialmente per la concezione di un sacerdozio che sembrerebbe quasi esclusivamente funzionale. Se è vero che il sacerdote deve riconoscersi anzitutto figlio di Dio e fratello degli uomini, vi è pur sempre una dimensione paterna e sacramentale da esercitare verso i fedeli, che non può cadere in oblio.

L’ultimo intervento, a opera della religiosa e teologa Linda Pocher, membro della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, è incentrato su Maria e le donne, discepole e mistagoghe. Secondo lei, il «principio mariano» di Balthasar è ormai superabile anche grazie alla prospettiva mariana assunta nella relazione della prima sessione del Sinodo in corso. L’A. attinge ai risultati della moderna esegesi per commentare due passi evangelici, mettendo in evidenza il forte protagonismo femminile, anche se risultano discutibili affermazioni come la seguente: «L’incontro con il Signore le [le donne] spinge ad uscire dai ruoli tipicamente femminili: per quanto ne sappiamo, la Samaritana non regolarizza la sua posizione matrimoniale, ma diventa intrepida annunciatrice del Vangelo» (p. 79); oppure, la conclusione tratta da Judith Hartenstein, secondo cui «il Vangelo di Giovanni potrebbe anche voler promuovere l’ideale di una fratellanza/sorellanza tra i discepoli nel loro rapporto comune con Gesù come alternativa a una comunità strutturata gerarchicamente» (p. 80).

In definitiva, sebbene non manchino stimoli per proseguire la riflessione, al termine della lettura si avverte il bisogno di una più approfondita disamina biblico-teologica e antropologica dei «princìpi» balthasariani messi in questione. Ancor più feconda, inoltre, potrebbe divenire la riflessione attraverso un confronto franco con posizioni differenti, e non solo in termini di contrapposizione, su una tematica tanto controversa.