|

|

Negli Atti degli Apostoli, Luca, l’evangelista che cerca di presentare il cammino cristiano alle élite del mondo greco-romano, ci dice che l’ombra di Pietro poteva guarire i malati proprio come i fazzoletti appartenuti a Paolo (cfr At 5,15 e 19,12). D’altra parte, egli è molto critico nei confronti della magia; e racconta che a Efeso i nuovi convertiti a Cristo bruciano talismani e libri magici per un valore di 50.000 monete d’argento (cfr At 19,19)! Il mondo antico era ghiotto di procedure magiche e di amuleti protettivi. Ma il nostro mondo è poi così diverso, visto che si continuano a scrivere pagine di oroscopi e stregoni di ogni tipo fanno pubblicità ovunque? Come ha fatto Gesù a trovare la sua strada in un mondo simile? Come considerava coloro che si rivolgevano a lui con richieste di guarigione o di protezione?

Dobbiamo fare due osservazioni introduttive. Innanzitutto, a quell’epoca non era così scontato distinguere tra guarigioni ed esorcismi, tra medicina e religione. I templi – di Esculapio, certo, ma non solo – erano spesso anche luoghi privilegiati di guarigione. Durante il suo ministero pubblico, Gesù ha voluto conciliare attività didattica e attività taumaturgiche. Dobbiamo renderci conto che questa scelta non è affatto ovvia e che quindi egli ha corso costantemente il rischio di non essere preso sul serio come maestro, e persino di essere accomunato ai guaritori itineranti che si guadagnavano da vivere con la loro «arte». C’è dunque un continuum molto meno netto rispetto a oggi.

La religione popolare

E poi sappiamo, anche oggi, che la guarigione fisica e la riconciliazione interiore e spirituale sono processi collegati, in quanto l’essere umano è un’unità. Nel mondo della cura si parla sempre più di un approccio olistico alla persona. E, a pensarci bene, non è proprio così che Gesù si avvicinava alle persone che incontrava? Per i sociologi, esiste una classica distinzione tra religione «alta» e religione «bassa». Che cosa significa? C’è la religione dei dottori, degli studiosi, dei preti, di coloro che si considerano «esperti»; una religione più concentrata sui «dogmi», sull’esattezza dei riti e delle formule, quella delle preghiere pubbliche e «ufficiali». E c’è la religione della gente «semplice», del popolo – la tradizione rabbinica li chiama talvolta gli am ha-aretz, la «gente di campagna» –, di coloro che non pretendono di conoscere la loro religione, ma che desiderano ricevere la benedizione degli dèi, o del dio, quando passa, e sono più adepti dei riti evocativi (apotropaici, cioè destinati ad allontanare la «sfortuna»). Nel giudaismo (allora come oggi), nel cristianesimo e nell’islam queste pratiche, considerate dagli «esperti» marginali, o talvolta veramente riprovevoli, sono sempre esistite. Ciondoli, preghiere speciali, sacramentali, che occupano più spazio dei sacramenti, per dirlo con il linguaggio cattolico. Quindi, per molti aspetti, il nostro mondo è indubbiamente tanto diverso da quello dell’antichità, ma, d’altra parte, a livello di umanità profonda, è simile, in quanto gli esseri umani hanno le stesse aspirazioni e le stesse paure, le stesse ansie e gli stessi desideri, sono abitati da un potente desiderio di promuovere la vita e la fertilità, e di allontanare il male e la morte.

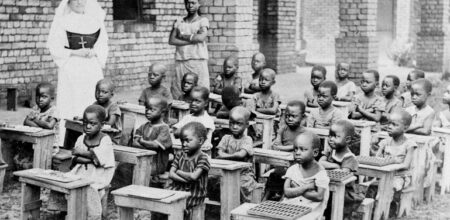

Gesù e i bambini

Un tratto caratteristico di Gesù appare dunque significativo: il modo in cui benediceva i bambini. Nel Vangelo di Marco è scritto semplicemente: «Gli presentavano dei bambini perché li toccasse» (Mc 10,13a). È chiaro che si tratta di bambini molto piccoli, che non sanno ancora parlare e che vengono portati in braccio. È quasi certo che siano le madri a presentare così i loro bambini per la benedizione dell’Uomo di Dio. Come il paralitico portato a Gesù su una barella, questi bambini sono portati dalla fede dei loro genitori, e in particolare delle loro madri. Questo approccio fa infuriare gli apostoli, che cominciano a rimproverarle, parlando loro come se fossero demoni, come se fossero possedute! Perché? Senza dubbio perché il loro status è minacciato. «Siamo i discepoli seri di un maestro in Israele, di un uomo che ha cose da dire e non perde tempo a benedire bambini incapaci di ascoltare la Parola, di mettere in pratica la Legge o di pregare con pietà!», essi dicono in sostanza. Secondo loro, abbassarsi a un gesto del genere squalificherebbe il resto dell’attività di Gesù. Ma, tra lo stupore generale, Gesù accetta; anzi, fa di più: «E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro» (Mc 10,16). Vale a dire che Gesù non si accontenta di essere toccato, come se si trattasse semplicemente di prendere il fluido divino dall’uomo di Dio, ma usa il gesto molto solenne dell’imposizione delle mani. E lo accompagna con una benedizione verbale. Non è così che il patriarca Giacobbe/Israele benediceva i suoi nipoti (cfr Gen 48,13-16)? Questo atteggiamento di Gesù è particolarmente originale, perché nessun maestro spirituale dell’umanità o nessun filosofo avrebbe perso tempo con i bambini. Gesù non guarda dall’alto in basso l’impellente desiderio di salvezza che tormenta queste donne e le spinge a fare tutto il possibile perché i loro figli vivano. Non si considera al di sopra di questo desiderio o indegno di questo gesto.

È sorprendente il fatto che egli sia disposto a passare del tempo con i malati, accettando anche di fare gesti tipici dei taumaturghi. Così lo vediamo prendere un po’ della sua saliva e usare anche la terra per un rito di guarigione compiuto a beneficio di un adulto (cfr Mc 7,31-37). Lo vediamo anche accorgersi che una donna malata lo ha toccato in mezzo alla folla (cfr Mc 5,30). Gesù non teme che queste pratiche contribuiscano a screditarlo? Non sembra. Se ne fa carico tranquillamente.

Gesù pastore

Al centro del programma pastorale di Gesù c’è un passo del profeta Ezechiele: «Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia» (Ez 34,16). Gesù sa di avere delle cose da dire e da insegnare, ma è alle «pecore» che insegna: «Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore» (Mt 9,36). In altre parole, insegnare non può essere contrapposto a curare. Insegnare è un altro modo di guarire, di indicare una direzione e una bussola, quella del Regno. Il movimento di Gesù non è un movimento privilegiato o rivolto principalmente o unicamente alle élite religiose. Gesù condivide con il movimento del Battista un appello alla conversione radicale destinato a tutti coloro che hanno l’umiltà di riconoscersi peccatori; condivide con il movimento fariseo il desiderio di estendere la santità di Dio a tutto il popolo, e di non limitarla ai sacerdoti; condivide infine con il movimento degli esseni il desiderio di incarnare la fraternità attraverso la condivisione concreta delle risorse finanziarie e la pratica di pasti comunitari aperti al mondo di Dio. D’altra parte, si differenzia dai battisti, perché va incontro attivamente alle pecore smarrite, agli ebrei comuni nei loro villaggi e nelle loro piazze. Si differenzia dai farisei, perché non si limita a insegnare, non ha paura dell’impurità rituale della gente comune e accetta gli inviti di pubblici peccatori, come Zaccheo, primache abbiano dato segni manifesti di conversione. Infine, si distingue dagli esseni, perché non condivide il loro elitismo sacerdotale e la loro attesa escatologica di vendetta.

Il fatto stesso che Gesù si rivolga a tutti e si lasci avvicinare da tutti dimostra che non ha paura del modo in cui gli ebrei esprimono la loro fede, anche quando essa non assume la forma richiesta dai canali ufficiali (il Tempio di Gerusalemme, la sinagoga). D’altro canto, egli accetta i luoghi legittimi di espressione della fede del suo popolo: frequenta Gerusalemme per le feste (probabilmente tre volte l’anno), partecipa al culto sinagogale ogni Shabbat e, quando guarisce un lebbroso, non esita a dirgli: «Guardati bene dal dirlo a qualcuno; va’ invece a mostrarti al sacerdote e presenta l’offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro» (Mt 8,4). Testimonianza di cosa? Le interpretazioni sono varie, ma se ne potrebbe prendere in considerazione una secondo la quale Gesù vuole indicare che il suo essere un guaritore itinerante e un esorcista non significa necessariamente rifiutare le mediazioni legali così come sono codificate nella Legge di Mosè, che è anche la Legge di Dio.

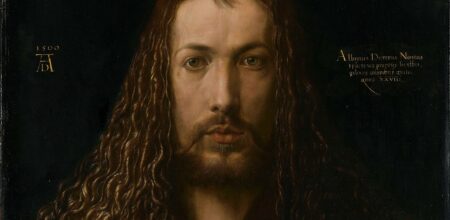

Gesù: un uomo tradizionale e originale

Si potrebbe anche prendere come esempio la preghiera personale che Gesù insegna ai suoi discepoli e che inizia con «Abbà, Padre». Essa è profondamente radicata nelle Scritture e allo stesso tempo originale. Ha molti punti in comune con le preghiere del tempo – come le «Diciotto benedizioni» –, ma se ne distingue anche per la sua concisione, l’attenzione al perdono e la fiducia nella provvidenza che la caratterizzano. È per eccellenza una preghiera semplice, popolare, accessibile a tutti. Non contraddice né corregge le preghiere rituali della sinagoga, ma è la migliore espressione di ciò che anima interiormente Gesù: la sua sete del Regno, la sua lotta contro il Maligno (che affronta durante gli esorcismi) e la sua convinzione che la capacità di perdonare è ciò che avvicina di più l’essere umano al Dio che l’ha creato a sua immagine. Il suo modo di fare durante l’Ultima Cena è analogo. Per quanto ne sappiamo, essa fa parte del pasto rituale della sera della festa degli Azzimi, con il suo pane di povertà, in ricordo dell’uscita dall’Egitto, e le sue coppe accompagnate da una benedizione. Gesù collega così le benedizioni liturgiche ereditate con parole nuove e personali: «Questo è il mio corpo» (Mt 26,26). Inscrive la sua creatività spirituale nel contesto dei riti del suo popolo.

Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»

Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast

È impressionante vedere come Gesù possa essere un pio ebreo del suo tempo, che pratica le preghiere e i riti di tutti e ascolta le stesse Scritture, e allo stesso tempo un maestro originale, che forgia il proprio linguaggio per parlare del Padre e della preghiera. Le sue parabole ne sono un esempio eloquente. Nella Bibbia, coloro che raccontano parabole sono profeti che parlano davanti ai re (come Natan al cospetto di Davide), perché le loro parole non si basano sull’autorità di chi parla, ma sulla coscienza di chi ascolta: parole rivolte dal debole al forte. Da qui la caratteristica ingiunzione: «Chi ha orecchi, ascolti». Gesù ha certamente una forte autorità carismatica naturale, ma si rifiuta di parlare come un guru: si affida al discernimento e alla fede dei suoi ascoltatori.

Gesù e la gratuità

In che modo Gesù adotta delle tutele rispetto alle pratiche ambigue di alcuni personaggi spirituali del suo tempo? Innanzitutto, egli agisce gratuitamente e non chiede denaro per i suoi gesti di guarigione o di esorcismo. Si sa dell’esistenza di guaritori itineranti che si guadagnavano da vivere con la loro attività e talvolta vendevano anche talismani e amuleti. Gesù dice: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8), e si appoggia a una rete di ricchi benefattori – tra cui, secondo Luca, anche la moglie dell’amministratore di Erode (cfr Lc 8,3) –, che sovvenzionano il movimento con il loro patrimonio personale.

Una seconda caratteristica di Gesù è il modo in cui rifiuta di essere considerato la fonte delle guarigioni e degli esorcismi che compie. Egli fa costantemente riferimento alla fede, con una formula strana e paradossale: «La tua fede ti ha salvato/a» (Mc 5,34; Lc 7,50). Questo atteggiamento è coerente con il suo Leitmotiv teologico, secondo cui si tratta di avere una vera fede nella bontà del Dio Padre, «Abbà», e nella sua capacità di rispondere alla fede. Egli si considera un canale di questa azione salvifica divina: «Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio» (Lc 11,20).

I due criteri principali che Gesù stabilisce per sé stesso sono la gratuità e l’umiltà. A volte egli rifiuta bruscamente di essere lodato: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo» (Lc 18,19), perché ogni sua azione è finalizzata a far sì che gli israeliti si rivolgano interamente e sinceramente al loro Padre che è nei cieli. Il suo apprezzamento per la fede, per la fiducia assoluta nella bontà del Padre, è tale da farlo rimanere impressionato quando essa si manifesta a volte tra i pagani. È il caso di un centurione: «Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: “In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!”» (Mt 8,10).

Detto questo, nella sua assoluta fiducia nel Padre, Gesù non è solo, e può essere accostato sia a Honi Hameaggel, il disegnatore di cerchi che faceva piovere su Israele, sia a Rabbi Hanina ben Dosa, che guariva i malati. Di quest’ultimo si dice che, dal modo in cui la preghiera scorreva facilmente nel suo cuore, capiva se il malato sarebbe vissuto o morto: «Se la preghiera scorre dalla mia bocca, so che è salvato, ma nel caso contrario so che egli è condannato» (Talmud babilonese, Trattato Berakhòt 34b). Gesù è più vicino a quei maestri spirituali galilei che osavano implorare ardentemente e pubblicamente Dio Padre di salvare un malato che ai dottori della Legge che discutevano di sottili interpretazioni dei comandamenti. Non si vergogna di essere vicino alla gente comune e di mettersi al suo servizio. Questo, senza aver paura di andare a cena con maestri farisei o ricchi pubblicani. Gesù ama il figlio primogenito della parabola del figliol prodigo tanto quanto il figlio minore.

Conclusione

Convinto che il Padre è buono e vuole la vita, Gesù desidera ridare la vita alle persone che incontra. Il suo approccio è integrale: a chi cerca prima di tutto un insegnamento, offre un discorso e dona il pane della Parola. A chi cerca la guarigione per sé o per i propri cari, la concede, sottolineando il ruolo della fede e rifiutando qualsiasi compenso o offerta. C’è quindi in lui un’apertura verso tutti i membri del popolo, indipendentemente dal loro status sociale o religioso. Egli li accoglie fuori dal quadro religioso abituale, senza trascurare i luoghi di culto ordinari, che frequenta come un fratello in mezzo ai suoi fratelli. Sa parlare ai notabili come ai capi della sinagoga, ai farisei come ai sadducei, lasciandosi avvicinare dagli emarginati o dai reprobi (samaritani, lebbrosi, pagani).

Gesù è popolare senza essere populista, guaritore senza essere ciarlatano, esorcista senza parlare continuamente del diavolo, accogliente verso tutte le richieste, ma intransigente sulla gratuità, interessato ai credenti, ma non ai curiosi (ai quali non risponde nemmeno, come a Erode in Lc 23,9). Rivolto verso il Regno, percepisce il Regno atteso nella vita che rinasce. Lui, il Figlio dell’uomo, vede i piccoli, gli invisibili e non disprezza nessuno, neanche un bambino incapace di parlare o di credere. Abitato dalla fede, cerca la fede. «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe» (Lc 17,6). Per Gesù, infatti, «tutto è possibile per chi crede» (Mc 9,23).

*Articolo pubblicato originariamente, in francese, in “Christus”, n. 279, luglio 2023.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2024

Riproduzione riservata