|

|

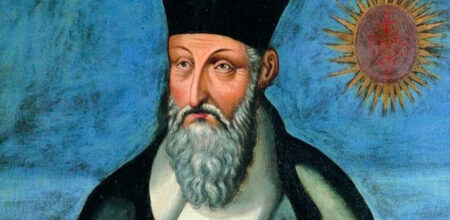

L’opera del beato Antonio Rosmini non ha purtroppo avuto tutta la fortuna che avrebbe meritato, probabilmente anche per alcune questioni intraecclesiali che ne hanno ritardato la promozione e una più ampia recezione. A tutt’oggi, l’opera dello «Hegel italiano» conta, almeno nel panorama bibliografico italiano, troppo pochi cultori, nonostante la pubblicazione della sua Opera omnia, che conta ormai circa un centinaio di volumi.

Marta Ferronato, che insegna Storia delle dottrine politiche e Storia e teoria del governo nell’Università di Padova, in questo testo evidenzia come la formazione e la forma definitiva delle maggiori opere rosminiane sulla politica trovino nel principio di passività la loro sorgente primaria, scheletro e anima al tempo stesso dello svolgimento dell’intera speculazione giuridico-politica. È un punto di vista inedito, che colloca quest’opera in una prospettiva di originalità e profondità del tutto particolare.

Questo principio è innanzitutto un principio della vita interiore, spirituale di Rosmini, che caratterizza il suo porsi di fronte agli eventi grandi e piccoli del suo tempo e della sua personale esistenza, del resto spesso assai tormentata, ricostruita e ben documentata dall’A. Ed è forse proprio a partire da questo vissuto che lo si può meglio comprendere. In effetti, esso è una passività nei confronti del vero e del buono, che diventa propria anche della «società esteriore, [capace così] di ricevere le impressioni delle cose dal di fuori, e di trasmetterle alla società interiore, alle anime» (p. 4).

Questo principio è, nell’individuo come nella società, un principio anche di attività. Per Rosmini, infatti, «la parola attività, nel suo significato più esteso, […] abbraccia anche la passività, sicché la persona è quel principio a cui si riferisce e da cui parte ultimamente tutta la passività e tutta l’attività dell’individuo» (p. 11). Da qui sorge uno dei temi centrali del pensiero rosminiano: la persona come diritto sussistente; e sorge anche la prima formulazione di una Costituzione nel senso moderno del termine.

Questa posizione è per essenza radicalmente antideologica: sottolinea infatti la necessità di essere passivi rispetto ai fatti, lasciando, secondo la lezione già classica, che le cose siano misura dei nostri ragionamenti, e non viceversa. Nel suo contesto storico, questo spiega la tesi per la quale la stessa Unità d’Italia sarebbe dovuta avvenire rispettando la complessità delle diverse esperienze politiche e sociali presenti nella Penisola, evitando forzature e schemi precostituiti. Più in generale, «la società esterna muta grazie a quanto riceve passivamente dal mondo, e, una volta modificata, riverbera a sua volta in maniera spontanea una sua attività verso la società invisibile, la quale nella sua condizione passiva la subisce, al modo di un atto di governo» (p. 12). Così si realizza una reciprocità e continua osmosi tra Stato-apparato e Stato-comunità. Questo è il luogo in cui il principio di passività conduce alla perfezione la politica, guidando i consociati al vero bene umano, fine remoto della società, che è l’appagamento. Ma la politica e la società sono sotto l’egida del diritto, e quindi del primato della persona.

L’A. ci conduce in un’ampia disamina del pensiero del Roveretano, passando attraverso zone sempre molto interessanti: la relazione della filosofia della politica con la filosofia del diritto; il rapporto tra politica e desiderio; la persona tra individualità e socialità, nell’idea di stato di natura propria di Rosmini, così diversa dai moderni contrattualisti; il rapporto tra diritto e legge, e dunque il dispotismo, dove le considerazioni del filosofo sull’ingiustizia del potere e della comunità, valide per i suoi tempi, lo sono ancora per i nostri; per giungere infine al concetto di ragion di Stato, nel suo significato prevalentemente negativo, e di nazione, ben diverso dal suo uso contemporaneo.

Questa opera dunque contribuisce alla diffusione del pensiero di Rosmini. Molte sue considerazioni, specie quelle sul dispotismo e sulla guerra preventiva, sono significative anche nel nostro mondo, potendo favorire una politica che, al di là delle retoriche consuete, metta davvero al centro la persona.