|

|

In questo libro l’A. – monaco e sacerdote, specializzato in Antropologia teologica e professore al Master End of Life dell’Università di Padova – vuole parlare del «sogno» trascendente al mondo economico laico, che è ammalato dalla falsa ricchezza, secondo Gesù di Nazaret, ossia il Maestro dell’«economia della salvezza» (p. 164). Per fare questo, collaziona testimonianze da interviste, libri e incontri personali. L’intento è quello di aiutare a «ri-animare» (p. 8) l’economia contemporanea: «L’umanità e il pianeta stanno soffrendo troppo, e l’urgenza è quella di trovare un’alleanza larga tra chi ha a cuore il bene, tra chi vuole trovare la vera ricchezza e non farsi ingannare da ciò che non lo è» (p. 11). L’argomentazione fondamentale sottesa al libro è antropologica, per cui la vera ricchezza è interiore, all’opposto di quella esteriore. Il sogno è la divinizzazione: quello di Dio per l’umanità.

Il percorso della riflessione è maturato nell’ambito sia del Festival di Economia e Spiritualità sia della Comunità di ricerca di economia, spiritualità e sviluppo umano integrale. L’A., sollecitato da docenti universitari e ricercatori, ha vissuto un dialogo e ha offerto una prospettiva economica alternativa a quella usuale, ossia un modo di intendere l’economia alla luce della contemplazione dell’essere umano integrale (corpo, psiche e spirito).

L’economia deve aggiustare la mira: dalla dottrina dell’Homo oeconomicus a quella dell’Homo religiosus, ossia dalla falsa natura antropologica a quella vera. L’A. smaschera l’illusione materialistica sottesa dal tapis roulant edonico del capitalismo contemporaneo, costituito dal mercato, dalla finanza e dal consumismo: esso ha realizzato una società individualista e depressa. In virtù dell’analisi antropologico-sociale, ne deriva un quadro apocalittico e anticristico: la pubblicità asservisce le persone ad «apostoli» della «religione» consumista. Sicché, per salvarsi, è necessario attivare la consapevolezza alla quale mirano le tradizioni antiche sapienziali: dall’epopea babilonese e assira al daoismo, dalla tragedia greca alla Bibbia, dallo yoga orientale alla Filocalia cristiana.

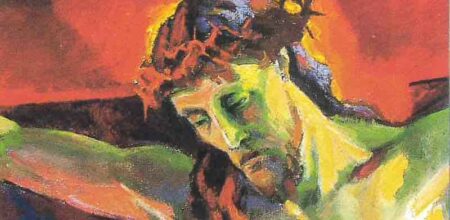

Evangelicamente, si tratta di attraversare la «porta stretta»: riconoscere la condizione benedetta del «Giusto sofferente», l’annullamento dell’ego, ossia lasciarsi mangiare dalla divinità. Il sacrificio è la figura universale: il dono del – soggettivo e oggettivo – donatore. Divinizzarsi è – circolarmente – nutrirsi di Dio e nutrire Dio: l’essere cibo, alimento dell’interdipendenza cosmica, illustrata recentemente dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco. La natura delle creature è il dono divino: scambio reciproco, circolazione eterna degli esseri, in virtù della pericoresi trinitaria. Pertanto, l’economia alternativa dovrebbe mostrare ed educare all’empatia, alla cooperazione, alla comunicazione e alla creatività – versus l’avidità, la competizione, l’utilitarismo e la sopraffazione –, conducendo a un’estatica dimensione comunitaria. L’A., sinteticamente, afferma: «Egoismo e divisione ci separano da ogni bellezza. Senza comunione e condivisione non si trova la ricchezza» (p. 58); «Il miglior investimento per la felicità sono le relazioni umane» (p. 54).

Bormolini fornisce esempi pratici di questa economia salvifica, adducendo prove scientifiche: dall’economia alla psicologia, dalla genetica alle neuroscienze, dalla sociologia all’ecologia. Per cui il libro è un vademecum: in-formazione e pascolo contemplativo. È da suggerire anzitutto ai giovani, che, secondo l’A., in Italia e in altri Paesi ricchi sono i più insoddisfatti e infelici: «La felicità dei giovani non dipende dal PIL» (p. 87).