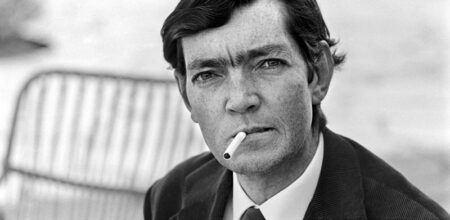

Un secolo fa entrava in vigore in tutte le scuole del Regno d’Italia la riforma in materia scolastica voluta ed elaborata nel 1923 dall’allora ministro della Pubblica Istruzione del primo governo Mussolini, il filosofo Giovanni Gentile (1885-1944)[1]. Sebbene successivamente sia stata in parte modificata, lo spirito che l’animava rimase in vigore per lungo tempo, anche negli anni della ricostruzione democratica. Ricordarla e studiarla criticamente è un dovere storico, anche perché intere generazioni di italiani sono state formate sui princìpi che la ispiravano, come lo studio del mondo classico, in particolare quello romano. Una certa letteratura storica tende a sottovalutare e in ogni caso a screditare tale riforma, definendola sbrigativamente un prodotto della cultura fascista e della sua propaganda politica. In realtà essa fu molto di più, e nella mente del suo ideatore, filosofo idealista e storicista, rispondeva a precisi criteri di civiltà e di cultura.

Gentile fu certamente, come molti intellettuali e scrittori di quel tempo, un estimatore di Mussolini e prese la tessera del partito fascista. Dal 1922 al 1924 fu ministro della Pubblica Istruzione e successivamente l’ideatore del Manifesto degli intellettuali fascisti, nonché direttore scientifico dell’Enciclopedia Italiana e molto altro ancora. In questo articolo, però, non ci occuperemo né del filosofo, né dell’uomo politico fascista, ma soltanto della «storica riforma della scuola», che ha profondamente segnato la nostra cultura nazionale anche dopo gli anni del fascismo.

L’istituto Poligrafico dello Stato e le Poste italiane, a ottant’anni dalla sua morte, hanno emesso un francobollo commemorativo, per onorare – ha detto l’allora ministro Gennaro Sangiuliano, che ha presieduto l’evento pubblico – «il più importante intellettuale italiano di quegli anni insieme a Benedetto Croce»[2]. Parole che non sono state gradite da tutti.

Giovanni Gentile fu ucciso il 14 aprile del 1944, da un partigiano gappista mentre rientrava dalla sua villa fiorentina[3]. Fu un delitto tanto efferato quanto inutile, perché consumato come una sordida vendetta, quando ormai il filosofo non era più impegnato nella politica e buona parte dell’Italia era stata liberata dai nazifascisti. Firenze lo sarebbe stata nell’agosto di quell’anno.

La riforma Gentile

La riforma Gentile[4] costituì una riforma organica e generale della scuola italiana. Essa si fondava su alcuni princìpi cari alla cultura liberale: in particolare, il principio di libertà di insegnamento e quello di libertà di espressione in ambito umanistico e in ambito scientifico. Concepita sul modello francese, garantiva l’apertura di scuole private, a condizione, però,

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento