|

|

«La poesia è una forza che ha cara la vita. E richiede una visione – una fede, per usare un termine vecchio stile. Sì, proprio così. Perché le poesie non sono parole, dopo tutto, ma fuochi per il freddo, corde calate a chi è perso, qualcosa di così necessario come il pane nelle tasche dell’affamato. Sì, proprio così»[1]: questa è una sorta di definizione fondamentale della poesia data da Mary Oliver a conclusione del suo «manuale di poesia», A Poetry Handbook. Una definizione che ha presente la fede, e che si nutre di essa per comprendere il valore e il significato delle parole. In qualche modo, è come se la preghiera fosse chiamata in causa per spiegarci che cosa sia davvero la poesia[2]. Più volte nei suoi versi, del resto, la Oliver fa riferimento alle holy words (Percy [Four]), alle parole sante di una preghiera, a riti religiosi. Anzi, alcune sue poesie sono preghiere.

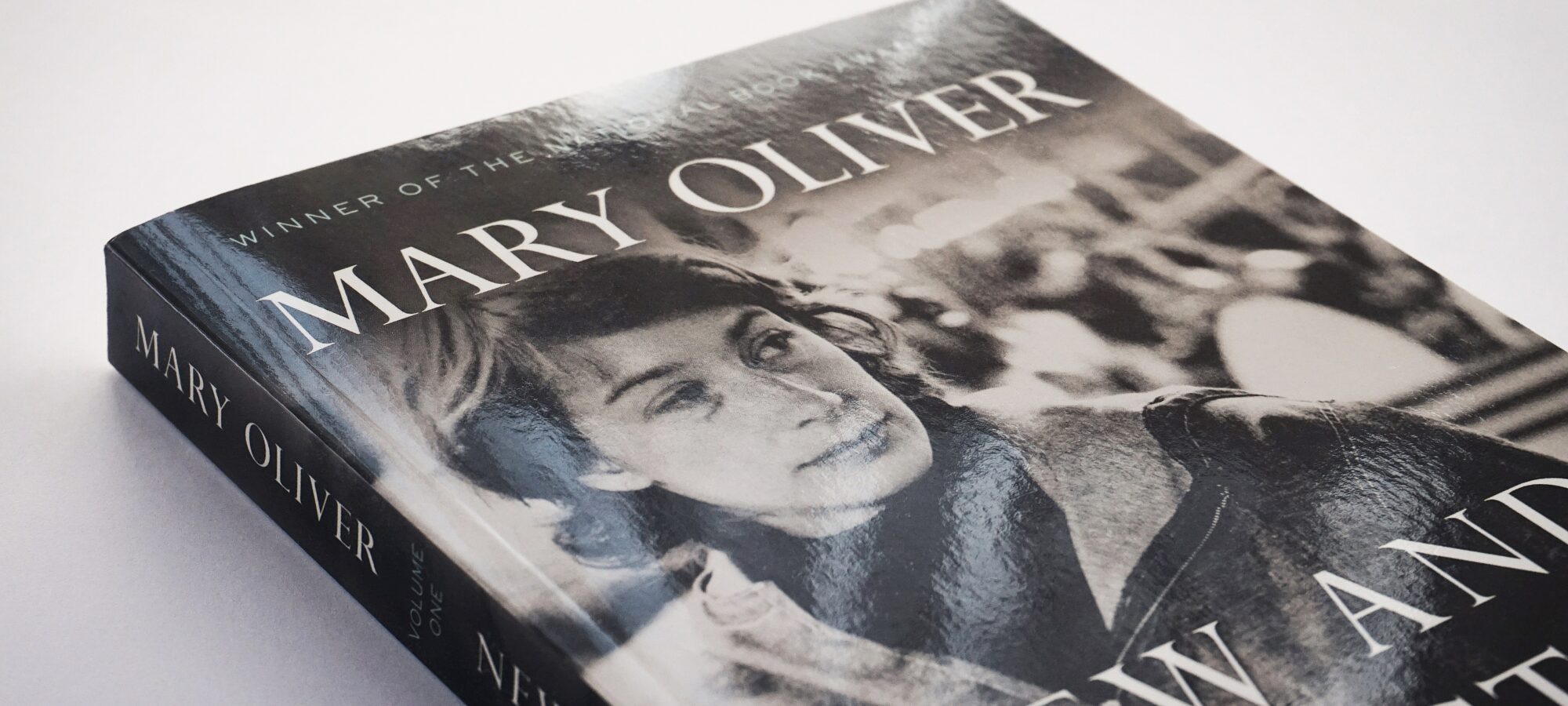

Mary Oliver è una delle poetesse più lette e amate negli Stati Uniti. Nata a Maple Heights, Ohio, nel 1935, è autrice di una poesia nitida e diretta che trae ispirazione da un mondo della natura osservato in lunghe e quotidiane passeggiate nei boschi di Provincetown (Massachusetts), dove attualmente vive. Insignita del Premio Pulitzer per la Poesia (1984) e di numerose altre onorificenze, tra cui quattro dottorati honoris causa e il National Book Award (1992), Mary Oliver deve il successo della sua vasta produzione poetica e saggistica (quasi trenta fra poesie e prose) alla capacità di toccare le questioni fondamentali dell’esistenza attraverso un dialogo immediato e familiare con il lettore[3].

Il fatto che la sua opera non sia mai stata tradotta è dovuto alla volontà della poetessa stessa, che non permette traduzioni, perché non è in grado di verificarne accuratamente il risultato[4]. Nonostante questo, circolano alcune libere traduzioni in italiano, il che sta a significare la capacità di attrazione e suggestione dei suoi versi. Nella nostra rivista avevamo fatto cenno alla sua opera già nel 2007, osservando nei suoi versi la ricerca di una grazia in maniera molto diversa, ma compatibile con il percorso di altri due grandi poeti contemporanei: Mark Strand, scomparso di recente, e Louise Glück[5].

Attenzione e semplicità

La sua scrittura è inscindibilmente legata a un’osservazione della natura che comincia ogni giorno alle cinque del mattino, ora in cui Mary Oliver si sveglia, per iniziare la sua consueta passeggiata tra i boschi, rigorosamente armata di taccuino. Queste camminate sono ormai celebri tra gli abitanti di Provincetown, abituati quotidianamente, da anni, a vedere la scrittrice girovagare, per poi fermarsi immobile a guardare, anzi, a fissare un particolare che suscita il suo interesse, iniziando a prenderne nota. Il suo verso, infatti, ha origine da un atteggiamento di straordinaria attenzione nei confronti del mondo esterno, più volte ribadito e incoraggiato all’interno dei suoi stessi componimenti.

La tensione maggiore presente nella sua poesia sembra essere quella che conduce al confronto dialettico tra l’io poetico-lirico, da una parte, e la dimensione più oggettiva dell’esistenza, dall’altra. La soluzione di tale dialettica è ritrovata in una sorta di interiorità aperta e inclusiva nei confronti del mondo, che entra prepotentemente nel verso. Ciò avviene grazie a una potenza di visione che indirizza la Oliver non alle reazioni interiori, ma a ciò che cade sotto i suoi occhi. Allora la vita viene fissata con intensità o contemplata con ampiezza alla ricerca di un senso, di un’apertura, di un mistero, o in attesa di una grazia. La poesia stessa è reazione alla grazia della vita.

Scrive la Oliver nella introduzione al suo Long Life: «Questo è il punto: come il mondo, umido e fertile, chiama ciascuno di noi a dare una nuova e seria risposta. Questa è la grande domanda, quella che il mondo ci pone con forza ogni mattina: “Eccoti, vivo. Vuoi commentare questo fatto?”»[6]. È ciò che potremmo chiamare «attenzione». Ecco l’atteggiamento esistenziale della Oliver: Mi inchino / partecipe e attenta (I bow down / participate and attentive), scrive in On Thy Wondrous Works I Will Meditate (Mediterò sulle tue mirabili opere). Ma la poetessa trova nell’attenzione — in questo in qualche modo sorella di Simone Weil — anche una prima forma di fede: Credere non è sempre facile. / Ma ho imparato questo — / Se non molto altro — / di vivere con gli occhi ben aperti[7], scrive in Nella tempesta (In the Storm).

Mary Oliver ha da sempre vissuto la poesia come attività a tempo pieno. Nonostante una serie di pubblicazioni precedenti, la sua notorietà ha avuto inizio con il conferimento del Premio Pulitzer nel 1984, e da quel momento è diventata una vera e propria autrice di culto, amatissima da un pubblico di lettori di ogni estrazione culturale e sociale, e stimata, inoltre, in ambito accademico e critico: continui sono infatti gli inviti a conferenze e a readings nelle diverse università degli Stati Uniti, come continue e incalzanti sono le richieste di interviste — rarissimamente concesse — da parte di giornali e televisioni.

Le ragioni di un così ampio successo sono forse da ricercare principalmente nell’uso di un linguaggio diretto e colloquiale e di uno stile nitido e semplice, tramite i quali la voce della poetessa, dopo aver interpretato le immagini viste o i suoni uditi, si rivolge direttamente al lettore. L’appello è quello a rimettersi in gioco, a rivedere interamente la propria vita, a recuperarne autenticità e immediatezza, abbandonando direzioni false e obiettivi sbagliati. Una poesia che si interroga, ma che soprattutto interroga, senza timore di indicare una risposta e una vera e propria condotta, per il raggiungimento di una condizione di vita armonica e pacificata, perché reinserita in quel contesto della natura di cui l’uomo fa parte e da cui si è erroneamente distaccato.

L’intuizione creativa di Mary Oliver nasce da una visione esterna, senza che i propri stati interiori vengano proiettati sulla realtà: il suo sguardo si posa sul mondo, restituendone una visione gioiosa e pacificante, percependo, a partire dal dato concreto, l’eco dell’inizio, il richiamo della creazione. «Il linguaggio della poesia è il linguaggio dei particolari»[8].

La celebrazione del mondo

A fronte di una produzione poetica vastissima, è possibile presentare quei versi che meglio esemplificano gli elementi fondamentali della visione del mondo della scrittrice americana.

Alla stregua della poesia di Henry David Thoreau, Walt Whitman, Robert Frost e anche Elizabeth Bishop[9], il mondo naturale catalizza i contenuti di versi dove è raro imbattersi in figure umane che non siano l’io del poeta che descrive la propria esperienza di visione. Anzi, si potrebbe aggiungere che da Mary Oliver la dicotomia classica tra natura e cultura venga riproposta, acutizzata e risolta senza indugi, con il totale schieramento a favore del mondo naturale, incarnazione di saggezza, pazienza, umiltà, armonia, nonché espressione di abbagliante bellezza. In questo senso la sua poesia è erede della grande tradizione statunitense da Whitman in poi.

La sua poesia è semplice, immediata, levigata come un sasso di fiume, ma capace di dispiegare visioni e di condurre il lettore a intense scoperte interiori. Il suo sguardo è attento al mondo naturale, dove trova una bellezza unica, che i suoi versi rendono indimenticabile. Anzi, il fine stesso della poesia è creare un rapporto di affetto con la realtà: Il mio lavoro è amare il mondo (My work is loving the world), scrive in Messenger: un mondo fatto di girasoli, colibrì, susine blu…

Anima e paesaggio si corrispondono, e scrivere versi, in definitiva, per Mary Oliver significa, francescanamente, lodare. La sua parola chiave è gratitude, «gratitudine» (ivi). Anche quando la vita offre a box of darkness, una «scatola di oscurità», questa può alla fine rivelarsi a gift, un dono, scrive in The use of sorrow. Nel mistero dell’esistenza c’è una grazia invincibile. Visione della realtà e immaginazione si fondono e si aprono a una pausa meditativa sull’esistenza. Ma immaginazione e grazia sono a loro volta congiunte, come la poetessa afferma in On Thy Wondrous Works I Will Meditate.

Perché mi sveglio presto (Why I wake early) introduce immediatamente a quella che forse è la caratteristica distintiva del verso di Mary Oliver: la celebrazione del mondo. Un mondo con i suoi elementi naturali: in questo caso, il sole, interpretato come magnifica potenza vitale, come energia creatrice che lavora a un continuo rinnovamento, a un incessante e gioioso processo di creazione in atto: Salve, sole sul viso, / salve, tu che crei la mattina / e la diffondi sui campi / e sui visi dei tulipani / e delle campanule che annuiscono[10].

Un mondo per cui vale dunque la pena alzarsi presto e la cui straordinarietà attrae, stupisce, rallegra, consola, al punto che il saluto della poetessa prorompe deliziato e riconoscente. Ogni mattina / il mondo / è creato (Every morning / the world / is created), recita l’incipit di Poesia del mattino (Morning poem), proseguendo sulla stessa linea plaudente a una realtà, i cui dati concreti, come in questo caso il mattino, il sole, il risveglio, rimandano all’eco dell’inizio, si fanno specchio della gloria della creazione. Una vera e propria esaltazione dell’eccedenza di un reale alla cui seduzione sembra impossibile sfuggire: un reale «carico della grandezza di Dio», per usare le parole di Gerard Manley Hopkins, poeta letto e amato da Mary Oliver[11], e al quale ella si ispira senza dubbio riscrivendo il Salmo 145 in On Thy Wondrous Works I Will Meditate: […] Gloria / alle rose e alle foglie, ai semi, ai / pesci argentati. Gloria al tempo e ai campi selvatici[12].

Nella poesia Questo mondo (This World), formiche, peonie, tele di ragno, musica dalle fronde degli alberi sono tutte realtà naturali che vivono quella condizione di perfetta felicità e armonia che il poeta è chiamato a riconoscere, ammirare, celebrare. Una sorta di universo parallelo, dotato di proprie leggi e di un proprio linguaggio, che l’uomo può ascoltare solo se riscopre in sé l’innata capacità di stupore e meraviglia. Perciò, come recitano i versi finali della poesia, le pietre calde sono più significative e felici sulla riva del mare, piuttosto che incastonate nell’oro, ridotte cioè in schiavitù dalla cieca arroganza di un uomo che tenta di assimilare e fagocitare il mondo naturale, depositario di una saggezza autentica e spontaneamente vissuta senza mediazioni intellettuali.

In Querce nere (Black Oaks) la voce dell’ambizione tenta la poetessa e la vorrebbe spingere a fare e ad avere di più, anziché vagabondare nei boschi di querce battute dalla pioggia. Ma la risposta rimane ferma nel ribadire l’importanza che nella vita rivestono l’indugio, l’ozio (idleness), il ritmo lento, uniche possibilità per ottenere una visione limpida ed entrare in empatia con la maestosa pazienza e solidità delle ammirate querce: E a dire la verità non voglio lasciare andare i polsi / dell’ozio, non voglio vendere la mia vita per il denaro, / non ho nemmeno voglia di rientrare e ripararmi dalla pioggia[13].

Vagabondare tra le querce è molto più importante e degno di considerazione che una vita i cui obiettivi siano successo e guadagno. La poesia della Oliver indirizza, se non addirittura esorta, a uno stile di vita alternativo e controcorrente rispetto al modello sociale dominante.

In Elogio della follia, di un certo tipo (In praise of crazyness, of a certain kind) la poetessa ricorda la premura della nonna nello stendere giornali sul pavimento della veranda, perché le formiche vi si potessero riscaldare sotto. Ed è proprio una disposizione premurosa, gentile, attenta quella che si reclama come indispensabile atteggiamento esistenziale per ascoltare la voce del mondo, imparare da esso, per tornare a farne parte. Una disposizione all’ascolto ben esemplificata in Tordi (Mockingbirds), dove il canto di una coppia di tordi richiama alla mente l’immagine di una vecchia coppia, che nell’antica Grecia aveva aperto senza indugi la porta della propria casa a due stranieri, poi rivelatisi essere divinità: È la mia storia preferita — / come la vecchia coppia / non avesse quasi nulla da dare / tranne la buona volontà / di essere premurosa — / ma soltanto per questo / gli dèi li amarono / e li benedirono[14].

L’atteggiamento della coppia è di premura (attentiveness), attenzione per l’altro da sé, apertura. L’ascolto e lo sguardo suggeriti da Mary Oliver comportano quindi una gentilezza (kindness) vissuta non come cortesia formale, ma come una tensione verso l’altro, capace di riconoscere un legame tra tutte le creature e la presenza del sacro nel mondo.

In Entrare nel regno (Entering the Kingdom) la figura umana — quella cioè della poetessa che vaga tra i boschi — è percepita dai corvi come una minaccia, per l’intuizione non solo di una «differenza biologica», ma anche di una distanza spirituale: Loro mi conoscono per quello che sono. / Non una sognatrice, / Non una mangiatrice di foglie[15].

Per entrare nel regno è necessaria una disponibilità all’attenzione, all’apertura, alla meraviglia: è necessario spezzare le catene di un approccio razionalistico e scientifico alla realtà e abbandonarsi invece all’incanto e all’autenticità di una dimensione primitiva e selvaggia. E il sogno della vita della poetessa è proprio quello di entrare nel regno naturale, di immergersi in esso; di assaporarne con lentezza la pace e l’armonia, continuando a imparare da esso: Il sogno della mia vita / È di sdraiarmi accanto a un fiume lento / E fissare la luce tra gli alberi – / Per imparare qualcosa dall’essere per un po’ / Null’altro che la feconda / Lente dell’attenzione[16].

Natura e trascendenza

L’attenzione rivolta a un mondo esterno all’io è l’atteggiamento necessario perché l’essere umano rinnovi la propria consapevolezza di appartenere alla «famiglia delle cose», come recitano i versi dello splendido finale di Oche selvatiche (Wild Geese)[17], senza dubbio la poesia più celebre della scrittrice americana. Qui la Oliver comunica il senso della potenza dell’immaginazione, capace di far esplodere il dettaglio realistico in direzione di un senso e di una vocazione in un ampio contesto cosmico[18]: Non devi essere bravo. / Non devi camminare sulle ginocchia / Per cento miglia nel deserto, in penitenza. / Devi solo lasciare che il morbido animale del tuo corpo / Ami quel che ama. / Dimmi la disperazione, la tua, ed io ti dirò la mia. / Intanto il mondo va avanti. / Intanto il sole e i ciottoli chiari della pioggia / si stanno muovendo tra i paesaggi, / sulle praterie e le profondità degli alberi, / le montagne e i fiumi. / Intanto le oche selvatiche, alte nella tersa aria blu, / si stanno di nuovo dirigendo a casa. / Chiunque tu sia, non importa quanto solo, / il mondo offre se stesso alla tua immaginazione, / ti richiama a sé come le oche selvatiche, aspro ed eccitante – / annunciando ancora e ancora il tuo posto / nella famiglia delle cose.

La semplicità del dettato di questa poesia è proprio ciò che rende potente la sua capacità di dischiudere una visione, intrisa di grazia, del mondo, visto inesauribilmente come fresh and precious (Wage peace), fresco e prezioso. La Oliver sospende ogni forma di ascetismo o di volontarismo per giungere a un’appropriazione profonda di sé. Non deve essere frainteso l’appello a riconoscere la condizione di «morbido animale» del proprio corpo. Qui non c’è alcun riduzionismo. C’è semmai un desiderio di riconoscersi — come scrive Ungaretti nella poesia I fiumi — Una docile fibra / Dell’universo. Il poeta del Carso scriveva: Il mio supplizio / È quando / Non mi credo / In armonia. L’appello della Oliver è a evitare questo supplizio, ad avvertire l’armonia creaturale di docile fibra, di morbido animale, all’interno del cosmos, riconoscendo la vivacità originaria, «ontologica», delle cose.

Vive in fondo alle cose la freschezza più cara, scriveva Gerard Manley Hopkins, che, come abbiamo detto, è poeta amato dalla Oliver. In Wild Geese, in particolare, si avverte il senso di una vocazione all’essere che non ha nulla di astratto. Il richiamo delle oche è wild, selvaggio, perché esse sono tali. Hopkins nei suoi versi compose varie parole con wild-, quali wilderness (il selvatico), wildflowers (fiori silvestri), wildfire (incendio veemente)… Il senso della vocazione all’essere ha qualcosa di indomabile, ha un potere magnetico. Nella Oliver questo senso del selvatico si sposa con una armonia cosmica, la family of things (la famiglia delle cose), che fa incontrare gli opposti: l’aspro e l’eccitante (harsh and exciting).

Questa visione può accadere soltanto quando l’uomo, prestando attenzione alla natura che lo circonda, impari da questa, e riconosca se stesso come creatura, fratello o sorella. Ad esempio, che si scopra familiare del passero dal becco rosa, come nella poesia Semplicemente sdraiarsi sull’erba a Blackwater (Just Lying on the Grass at Blackwater): Per tutto il pomeriggio / sono divenuta più saggia, ascoltandolo, / morbido, piccolo, compagno senza nome in cima a qualche erbaccia, / mentre si gode la vita[19].

Il canto del passero viene letto come un richiamo universale a una possibilità diversa di vita, basata sull’accettazione della propria creaturalità, vissuta con modestia e pienezza, rimessa nelle mani del proprio Creatore. Una condizione di appagamento rispetto all’esistenza che costituisce la lezione più alta sulla felicità che la natura possa impartire all’uomo: una felicità (happiness) che è parola chiave ed estremamente ricorrente nella poesia di Mary Oliver. Lo stesso si dica per il grillo, in Canzone del costruttore (Song of the builder), dove lo sforzo umile ma tenace del piccolo animale, intento a spingere i chicchi sul pendio, ridimensiona persino i più alti e nobili propositi della scrittrice, sedutasi nell’erba per pensare a Dio.

La poesia di Mary Oliver esorta, quindi, all’accettazione gioiosa e piena della propria esistenza nel mondo, all’incondizionato consenso a una «terrestrità» intesa come dono, come opportunità. È una poesia che esorta, non senza autoironia, a tralasciare i pensieri profondi e ad affrettarsi invece nella mattina divinamente splendente (heavenly bright), fatta di momenti incantevoli (exquisite moment) che si susseguono, come recitano i versi di Provando ad essere assorta alle prime luci dell’alba (Trying to be Thoughtful in the First Bright of Dawn). I suoi versi sanno ponderare il valore del dono ricevuto e si dispiegano come canto di riconoscenza.

Si tratta di una poesia dalla profonda spiritualità della gratitudine, che dà voce a un’anima sintonizzata, tramite il contatto con la natura, sulla frequenza d’onda della trascendenza. Questa tensione religiosa emerge in molta parte della sua opera, ma certo ha nella raccolta Thirst (Sete) un luogo privilegiato di espressione[20]. Qui la Oliver afferma con chiarezza che la fisicità dei poeti religiosi non dovrebbe esser sottovalutata (Musical Notation: 1). Non è però un puro e astratto senso panico, ma reale religiosità cristiana che fa riferimento a un Dio trascendente. Signore, vorrei correre per te, amare le miglia per amor tuo, / scalerei l’albero più alto / per essere quel tanto più vicina[21], scrive in Coming to God: First Days. Proprio il senso della vicinanza ritorna spesso: Volevo Cristo vicino come la croce che indosso[22], scrive in More Beautiful than the Honey Locust Tree Are the Words of the Lord. L’opera della Oliver è radicalmente sacramentale: nella stessa poesia fa riferimento diretto a liturgie, inquadra il lino dell’altare e chi celebra nei suoi bei paramenti / e con le mani sul calice (dentro una bruciante percezione doppia dell’eternità di Dio e del semplice giorno che passa, ma amando l’una e l’altro insieme). Ma il riferimento è anche ai sacramenti, in particolare all’Eucaristia, come sin dal titolo nella poesia dal lungo titolo The Vast Ocean Begins Just Outside. Our Church: The Eucharist.

Ma la sacramentalità è estesa e coinvolge — come avviene anche nella poesia di Emily Dickinson — gli elementi della natura, perché tutto è Suo (Musical Notation: 2), come ad esempio appare con forza negli splendidi versi della poesia-preghiera Six Recognitions of the Lord, tra i quali leggiamo: Oh, nutrimi in questo giorno, Spirito Santo, della / fragranza dei campi e della / freschezza degli oceani che tu hai / creato, e aiutami a udire e a custodire / come care quelle esigenti e stupende / parole di Nostro Signore Gesù, che dice: / Seguimi[23]. O come nei versi della già citata More Beautiful…: Quando mi sveglio, e tu stai già ripulendo il cielo dalle stelle, mi alzo di fretta, sperando di essere il tuo bimbo selvaggio/ la rosa, l’ape che fa il miele o il ginepro dell’idromele; / un uccello che urla la sua gioia mentre si libra / per il dono che ci hai offerto: un altro giorno[24].

Guarda, vedi, ascolta

La potenza del mondo è dunque un’energia vitale che in modo inesorabile attira a sé l’io del poeta, distogliendolo dalla tentazione di un solipsistico ripiegamento interiore. È proprio lo stupore provato al cospetto della natura, di un meraviglioso «fuori-da-sé», a innescare la miccia della creatività, a farsi insopprimibile tensione generativa che trova sbocco nella parola artistica. Una sorta di abbaglio, di colpo ricevuto dall’esterno, che squilibra e che permette al canto di sgorgare. Non è infatti un caso che nella poesia di Mary Oliver i verbi più ricorrenti siano guardare (to look), vedere (to see), e ascoltare (to listen).

Al cospetto di una realtà percepita a livello sensoriale e senza filtri intellettuali, la mediazione della scrittura arriva dopo, dichiarando con umiltà la propria inadeguatezza. Nella poesia intitolata Stelle (Stars), la poetessa, contemplando il cielo stellato, è sovrastata da un incanto che la condanna all’ineffabilità: Come posso sperare di essere amica / delle dure stelle bianche / il cui bagliore e sibilo non sono parole / ma un puro splendore?[25].

È difficile dialogare o tanto più competere con le centinaia di migliaia di puri contralti (hundred thousand pure contraltos) che popolano il mondo: voci che sembrano superare in armonia e pertinenza la voce umana. Nonostante ciò, la raccomandazione, ripetuta in Stars (Stelle), è sempre la stessa: Ascolta il fiume, il falco, il bestiame, / il tordo, l’arisaema – / poi arrivo io con qualche parola, come un dono[26].

La poesia, ricordando da vicino la tenace e attenta osservazione di William Carlos Williams, può nascere solo nel momento che segue l’ascolto e la visione, facendosi resoconto, descrizione di un incontro[27].

La creatività presenta le caratteristiche di un’accoglienza di una parola esterna, che ci si è predisposti a ricevere come fosse un dono, non dimenticando poi di esprimere, per ciò che si è appena ricevuto, profonda riconoscenza. Una gratitudine che si concretizza nella lode, nella celebrazione di ciò che è umile, piccolo, ordinario, ma che, se osservato con la giusta inclinazione dello sguardo, rivela la propria appartenenza a una realtà più grande, portatrice di senso. E così, in Mentre sto scrivendo una poesia per celebrare l’estate, l’allodola comincia a cantare[28], alla poetessa non resta altro che modulare la propria voce su quella dell’allodola, il cui canto è una lode, un alleluia direttamente rivolto al Creatore. Il mondo naturale si rivela capace della preghiera perfetta (perfect prayer), come nel caso del giglio (The Lily), che sussurra in un linguaggio segreto (lily language) impercettibili parole, che il poeta si sforza di udire, ma inutilmente, anche se non c’è vento. Forse, medita la Oliver, la lingua del giglio in realtà è proprio il semplice «stare» del fiore: sta semplicemente / con la pazienza dei vegetali / e dei santi / fino a quando la terra intera ha compiuto il suo giro. L’enorme potere di attrazione da parte della natura, oltre che sulla bellezza, si basa sul fatto che essa sia interpretata come detentrice di verità, saggezza e conoscenza, ma anche di «santità», a cui la poetessa prova ad attingere: una saggezza basata sulla pazienza e sull’accettazione delle armoniche leggi del creato.

Il canto dei regni

Nella poesia di Mary Oliver l’attenzione nei confronti della natura sprigiona una continua visione. È il caso di La prima neve (First Snow), dove il lento cadere del primo manto nevoso dell’inverno richiama al perché, al come / al quando di tale bellezza e a quale / il significato (to why, how, / whence such beauty and what / the meaning). Ma la tentazione di intellettualizzare viene subito arginata dall’ironica esclamazione: quanta / febbre oracolare! (such / an oracular fever!). Se infatti la natura imparte all’uomo un insegnamento, questo ha a che vedere con lo sprone a vivere il presente con pienezza, con gioia e senza posticipazioni, affidandosi alla conoscenza dei sensi, anziché a cerebrali astrazioni.

Ciò non significa allontanare le domande sulle questioni ultime, o rimuovere la grande lezione della morte, della perdita — di certo / la perdita è la grande lezione (of course / loss is the great lesson), recitano i versi di Papaveri (Poppies) —, ma cercare di far sì che la straordinarietà di un mondo, goduto nel presente, sia la replica più concreta, onesta e costruttiva che l’uomo abbia a sua disposizione nei confronti della morte stessa.

La poesia di Mary Oliver, lungi dal porsi come celebrazione dell’hic et nunc, vede nella felicità scaturita dall’immersione nel fiume della bellezza terrena (the river of earthly delight), una sorta di santità, / tangibile e redentrice (a kind of holiness, / palpable and redemptive). Ciò che «salva» è dunque la maturazione di un atteggiamento, di una postura spirituale che informa tutto l’essere, fino a divenirne un habitus, una condotta di vita. Una disposizione spirituale capace, attraverso la bellezza del creato, di scoprire e conoscere la figura del Creatore. La morte, infatti, rappresentata spesso in queste poesie dall’immagine dell’uncino, del gufo o dalle tenebre colore blu intenso, non ha mai l’ultima parola, e il suo orrore non può competere con una vita vissuta con pienezza.

L’unica arma che l’uomo ha contro il potere distruttore della morte è, dunque, quella di riscoprire la propria condizione di appartenenza a una totalità creata, la cui bellezza è sinonimo di eternità. Come recitano gli splendidi versi conclusivi di Gli stagni (The Ponds), la poetessa intuisce un significato che si spinge oltre il ciclico nascere e morire di tutte le cose: Voglio credere che sto guardando / nel fuoco bianco di un grande mistero. / Voglio credere che le imperfezioni non sono nulla — / che la luce è tutto, — che è più della somma / di ogni bocciolo imperfetto che nasce e che muore. / E lo credo[29].

Di fronte a questo mistero, ecco il suo atteggiamento davanti alla sua vita e alla sua morte, nella conclusione della raccolta Thirst, tra le righe della prosa poetica che dà il titolo alla raccolta: «Ho già dato via moltissime cose, aspettando che mi venga detto di non portarmi dietro nulla, fuorché le preghiere che, con questa sete, sto lentamente imparando»[30].

Copyright © La Civiltà Cattolica 2015

Riproduzione riservata

***

[1]. M. Oliver, A Poetry Handbook, New York, Harcourt Brace & Company, 1994, 122.

[2]. Per una lettura spirituale della sua opera, cfr T. W. Mann, God of Dirt. Mary Oliver and the Other Book of God, Cambridge (MA), Cowley, 2004. Qualcuno ha persino parlato di una «teologia di Mary Oliver».

[3]. Qui segnaliamo solamente i due volumi antologici: New and selected poems, Boston, Beacon Press, 1992; e New and selected poems, vol. II, ivi, 2005. Ma la sua produzione andrebbe seguita nella sua complessità. L’ultima raccolta che ha pubblicato è Dog Songs, New York, Penguin Press, 2013. Tra i saggi, oltre al già citato A Poetry Handbook, segnaliamo Long Life. Essays and other writings, Cambridge (Ma), Da Capo Press, 2004. Infine, da notare due registrazioni in cui la poetessa legge alcune sue opere: At Blackwater Pond: Mary Oliver Reads Mary Oliver, Beacon, Boston (Ma), 2006, e Many Miles: Mary Oliver Reads Mary Oliver, ivi, 2010.

[4]. Fa eccezione la manciata di poesie tradotte in rivista da Elena Buia: M. Oliver, «Poesie», in Testo a fronte 47 (2013) 115-129.

[5]. Cfr A. Spadaro, «Nuova poesia statunitense», in Civ. Catt. 2007 II 447-460.

[6]. M. Oliver, Long Life…, cit., XIV.

[7]. Belief isn’t always easy. / But this much I have learned – / if not enough else – to live with my eyes open.

[8]. Id., A Poetry Handbook, cit., 92.

[9]. Cfr A. Spadaro, «“Le verità attendono in tutte le cose”. La poesia di Walt Whitman», in Civ. Catt. 2003 II 429-442; Id., «“Nell’immersione totale”. La poesia di Elizabeth Bishop», in Civ. Catt. 2006 III 354-366.

[10]. Hello, sun in my face. / Hello, you who make the morning / and spread it over the fields / and into the faces of the tulips / and the nodding morning glories.

[11]. Cfr A. Spadaro, «“Vive in fondo alle cose la freschezza più cara”. La poesia di Gerard M. Hopkins», in Civ. Catt. 2006 IV 234-247.

[12]. Glory / to the rose and the leaf, to the seed, to the / silver fish. Glory time and the wild fields.

[13]. And to tell the truth I don’t want to let go of the wrists of idleness, / I don’t want to sell my life for money, / I don’t even want to come in out of the rain.

[14]. It is my favorite story — / how the old couple / had almost nothing to give but their willingness / to be attentive — / but for this alone / the gods loved them /and blessed them –.

[15]. They know me for what I am. /No dreamer, /No eater of leaves.

[16]. The dream of my life / Is to lie down by a slow river / And stare at the light in the trees – / To learn something by being nothing / A little while but the rich / Lens of attention.

[17]. M. Oliver, Dream Work, New York, Atlantic Monthly Press, 1986, 14.

[18]. You do not have to be good. / You do not have to walk on your knees / For a hundred miles through the desert, repenting. / You only have to let the soft animal of your body / love what it loves. / Tell me about your despair, yours, and I will tell you mine. / Meanwhile the world goes on. / Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain / are moving across the landscapes, / over the prairies and the deep trees, / the mountains and the rivers. / Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air, / are heading home again. / Whoever you are, no matter how lonely, / the world offers itself to your imagination, / calls to you like the wild geese, harsh and exciting – / over and over announcing your place / in the family of things. Consigliamo il lettore di ascoltare la poesia direttamente dalla voce della Oliver in un video su YouTube.

[19]. All afternoon / I grow wiser, listening to him, / soft, small, nameless fellow at the top of some weed, / enjoying his life.

[20]. Id., Thirst, Boston, Beacon, 2006.

[21]. Lord, I would run for you, loving the miles for your sake. / I would climb the highest tree / to be that much closer.

[22]. I wanted Christ to be as close as the cross I wear.

[23]. Oh, feed me this day, Holy Spirit, with / the fragrance of the fields and the / freshness of the oceans which you have / made, and help me to hear and to hold / in all dearness those exacting and wonderful / words of our Lord Jesus Christ, saying: / Follow me. Per il riferimento alla Dickinson e alla sua attenzione sacramentale, nonostante le origini puritane, cfr A. Spadaro, «“Nel cuore dell’enigma”. La poesia di Emily Dickinson», in Civ. Catt. 2002 IV 356-369.

[24]. When I wake, and you are already wiping the stars away, / I rise quickly, hoping to be like your wild child / the rose, the honey-maker the honey-vine: / a bird shouting its joy as it floats / through the gift you have given us: another day.

[25]. How can I hope to be friends / with the hard white stars / whose flaring and hissing are not speech / but pure radiance?

[26]. Listen to the river, to the hawk, to the hoof, / to the mockingbird, to the jack-in-the-pulpit — / then I come up with a few words, like a gift.

[27]. Cfr A. Spadaro, «“Nelle vene dell’America”. William Carlos Williams (1883-1963)», in Civ. Catt. 2003 III 221-234.

[28]. While I Am Writing a Poem to Celebrate Summer, the Meadowlark Begins to Sing.

[29]. I want to believe I am looking / into the white fire of a great mystery. / I want to believe that the imperfections are nothing — / that the light is everything — that it is more than the sum / of each flawed blossom rising and fading. And I do.

[30]. I have given a great many things / away, expecting to be told to pack nothing, / except the prayers which, with this thirst, / I am slowly learning.