|

|

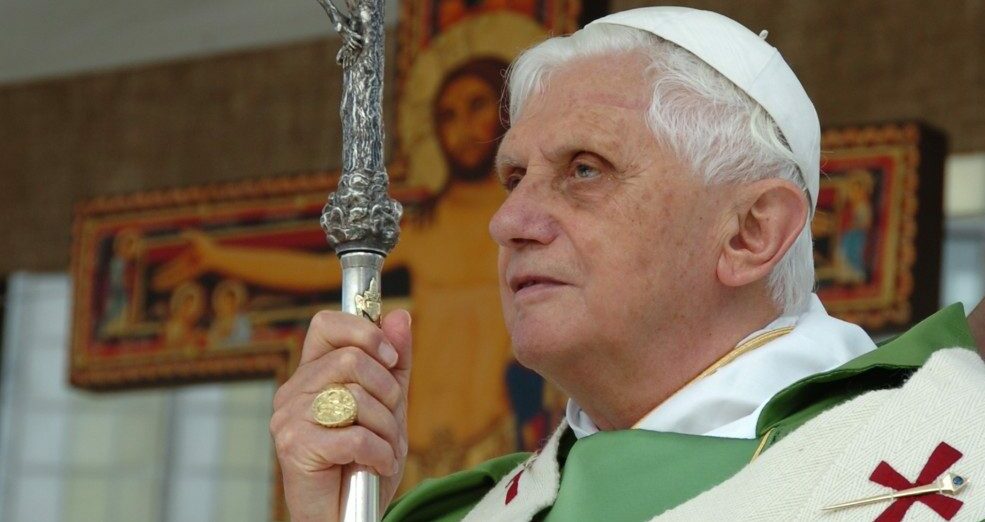

Quest’anno ci avviciniamo al Natale avendo come baedeker, guida al cammino di Avvento, «il piccolo libro da lungo tempo promesso sui racconti dell’infanzia di Gesù», scritto da Benedetto XVI. In dialogo con la Scrittura, i Padri della Chiesa e gli esegeti del passato e del presente, il Pontefice ha realizzato un suo desiderio profondo espresso già dieci anni or sono nel corso di un’intervista alla Radio Vaticana. L’allora cardinale Ratzinger, infatti, confidava ai microfoni: «Ciò che mi sta particolarmente a cuore sarebbe di scrivere ancora un libro su Gesù Cristo. Se mi fosse fatto questo dono, sarebbe il compimento del mio desiderio più grande. E a questo desiderio si unisce anche quello di avere abbastanza tempo e libertà per riuscire a portarlo a compimento».

Questo desiderio si è compiuto in tre tappe e in un migliaio di pagine a stampa. La prima è stata rappresentata dal volume Gesù di Nazaret (Milano, Rizzoli, 2007), che inizia con il battesimo di Gesù e si conclude con la trasfigurazione. La seconda dal volume Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione (Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2011). La terza dal volume L’infanzia di Gesù (Milano – Città del Vaticano, Rizzoli – Libr. Ed. Vaticana, 2012).

Nel primo volume il Pontefice ha tenuto a precisare che le sue pagine non sono in alcun modo un atto magisteriale, ma «unicamente espressione della mia ricerca personale del volto del Signore (cfr Sal 27,8). Perciò ognuno è libero di contraddirmi» (Gesù di Nazaret, 20). E proseguiva: «Chiedo alle lettrici ed ai lettori solo quel tanto di beneficio di simpatia, senza la quale non può esistere la comprensione» (ivi). Dunque questa trilogia che Benedetto XVI ci ha offerto si può considerare il frutto di un ardente desiderio di compiere una ricerca personale del volto di Cristo da proporre a un lettore disposto ad ascoltare questa esperienza di riflessione e di meditazione.

Comprendiamo allora perché, pubblicando L’infanzia di Gesù, il Pontefice abbia inteso soprattutto ragionare su alcune domande fondamentali: «È vero ciò che è stato detto? Riguarda me? E se mi riguarda, in che modo?» (p. 5). E a queste domande vanno aggiunte quelle di Gesù stesso: «“La gente chi dice che io sia? […] voi, chi dite che io sia?” (Mc 8,27-29). Chi è Gesù? Da dove viene?» (p. 12). Il dialogo con il testo biblico è radicalmente fondato sulla potenza di queste domande.

Il dialogo con un testo non è mai compiuto in maniera definitiva. Se questo vale sempre, vale a maggior ragione per il testo sacro. E il Papa appare estremamente sensibile ai numerosi «dialoghi» che i racconti della Natività sviluppano: il dialogo personale tra l’individuo e la pagina, quello della tradizione con il testo originale, quello della comunità con il testo e la sua tradizione, quello del testo con il suo contesto storico e di pensiero… Questa esigenza è legata al significato stesso dell’Incarnazione, intimamente legata all’umanità e ad ogni singolo uomo.

* * *

L’infanzia di Gesù si compone di 4 capitoli e un epilogo, tutti concentrati sui 180 versetti evangelici che la narrano con uno «straordinario montaggio quasi filmico», come ha affermato il card. Ravasi nella sua ampia e acuta presentazione ufficiale del volume. Queste pagine, «assediate da una vera e propria selva bibliografica esegetica», sono state in grado di generare «un interrotto filo d’oro artistico, letterario, musicale» (G. Ravasi, «Le quattro chiavi di Benedetto e la tenerezza di Sartre», in Oss. Rom., 21 novembre 2012).

Il primo capitolo ha per titolo «“Di dove sei tu?” (Gv 19,9)». Echeggia dunque, proprio all’inizio del volume, una domanda che invece appare alla fine del Vangelo di Giovanni, essendo la domanda che, sotto le volte del pretorio romano di Gerusalemme, Pilato rivolge a Gesù. Il volume si apre dunque con questa domanda sulla nascita di Gesù, che però è stata posta poco prima della sua morte. Un contrasto di luce e di ombra, quindi. Il contrasto tornerà più avanti e verrà esplicitato ricordando che la tradizione delle icone, in base alla teologia dei Padri, ha interpretato la mangiatoia come un altare e le fasce nelle quali è avvolto Gesù come simbolo del sudario (cfr p. 81 s). È in questo quadro dalla forte densità simbolica e spirituale che il Papa pone al suo lettore la domanda circa l’origine di Gesù, il suo essere e la sua missione.

In particolare avvertiamo l’esigenza del Pontefice di considerare la collocazione di Gesù nella storia, il suo essere «intrecciato nelle vie storiche della promessa» in piena continuità con l’agire storico di Dio, come risulta chiaro dalla genealogia di Matteo; e nello stesso tempo il fatto che egli è «il nuovo inizio» (cfr p. 17). La sua origine è determinabile, e tuttavia è un mistero. Questo doppio binario della continuità e della discontinuità di Cristo è fondamentale per comprendere il seguito del volume.

Il secondo capitolo si concentra sull’annuncio della nascita sia di Giovanni Battista sia di Gesù, con un confronto tra le due, presentate come adempimento di antiche promesse in misteriosa attesa del loro compimento. È in questo capitolo che emerge la figura di Maria nel rilievo dei tratti della sua interiorità e della sua psicologia: turbamento, pensosità, coraggio. Dio ha bisogno della sua libertà per entrare nel mondo. Maria è la porta.

Il terzo capitolo, quello centrale, mette a fuoco la nascita di Gesù a Betlemme in un determinato momento della storia dell’umanità e non in un tempo indeterminato e «mitico». E i racconti vengono letti in maniera ampia, legati vitalmente alla tradizione che hanno sviluppato, anche nel significato simbolico dei particolari presenti o meno nel testo dei Vangeli, ma comunque di carattere biblico: la mangiatoia, il bue e l’asinello, il canto degli angeli…

Il quarto capitolo mette a fuoco il viaggio dei Magi, il significato della stella, e quindi la fuga in Egitto, la presentazione al Tempio. Tutti questi eventi non sono colti come semplici «fatti», ma come «eventi» dentro un’ampia e articolata storia della salvezza, il cui obiettivo, scrive efficacemente il Pontefice, «non è wellness, un bagno nell’autocompiacimento, bensì una liberazione dall’essere compressi nel proprio io» (p. 101).

L’epilogo si concentra su Gesù che, dodicenne, nel Tempio insegna ai dottori, e sul suo ritrovamento da parte dei genitori che lo avevano smarrito durante il viaggio.

I capitoli sono agili, scritti con prosa limpida, cristallina e umile. Ha ragione la teologa brasiliana Maria Clara Bingemer ad affermare, durante la presentazione ufficiale del volume, che «nessuno potrà leggere il testo senza entrare nel ritmo di preghiera che lo attraversa dall’inizio alla fine». Le frasi sono brevi e incisive, per aprirsi, nei momenti chiave, a qualche citazione o a meditazioni più distese. Le citazioni dirette di altri esegeti sono poche, ma si contano circa trenta figure di studiosi con i quali il Pontefice entra in dialogo per condividerne il pensiero o per distanziarsene.

* * *

Il fil rouge della ermeneutica di Benedetto XVI è l’attenzione alla storia narrata dal testo evangelico. Il Pontefice intende evitare che la storia si perda nel «mito» a causa di una scissione tra il fatto narrato e il suo significato teologico e spirituale, una frattura tra l’affermazione storica e quella teologica (cfr p. 78). Scrive infatti: «Gesù non è nato e comparso in pubblico nell’imprecisato “una volta” del mito. Egli appartiene ad un tempo esattamente databile e ad un ambiente geografico esattamente indicato: l’universale e il concreto si toccano a vicenda. In lui, il Logos, la Ragione crea-trice di tutte le cose, è entrato nel mondo. Il Logos eterno si è fatto uomo, e di questo fa parte il contesto di luogo e di tempo» (p. 77). Echeggiano in questi passaggi, senza essere mai citate esplicitamente, le sapide Briciole di filosofia di Kierkegaard, che contengono risposte al dubbio o alla negazione illuministica di Lessing circa il fatto che si possa fondare una salvezza eterna sulla base di un fatto storico, accaduto nel tempo, come la vita di Gesù.

Il Papa, insomma, nega l’idea che i Vangeli siano meditazioni teologiche espresse in forma di storia o narrazioni paraboliche, drammatizzazioni narrative di verità teologiche. Ovviamente però considera attentamente i generi e le teologie dei testi che commenta. Il suo vero obiettivo è ribadire che gli evangelisti, ciascuno a proprio modo, «volevano non tanto raccontare delle “storie”, bensì scrivere storia, storia reale, avvenuta, certamente storia interpretata e compresa in base alla Parola di Dio» (p. 25 s). Dunque è chiaro per il Pontefice che non siamo davanti a testi che presentano narrazioni complete o dettagliate, né a cronache nel senso moderno del termine, ma ad «annotazioni» di ciò che, alla luce della Parola e per la comunità nascente della fede, appariva importante. Dunque sono «storia interpretata e, a partire dall’interpretazione, scritta e condensata» (p. 26).

Qualcuno ha ritenuto in maniera semplicistica che l’approccio del Pontefice abbia inteso negare la validità dell’approccio storico-critico. In realtà egli stesso, già nel suo primo volume, ne ha voluto affermare soltanto la non esaustività. Il metodo storico-critico, ha scritto nel 2007, «resta indispensabile» ed è «una delle dimensioni fondamentali dell’esegesi». Tuttavia semplicemente «non esaurisce il compito dell’interpretazione per chi nei testi biblici vede l’unica Sacra Scrittura e la crede ispirata da Dio» (Gesù di Nazaret, cit., 12).

Il significato di quella che potremmo definire, forse impropriamente, una sorta di «difesa della storicità» consiste essenzialmente nell’accentuare il fatto che «Dio è Dio, e non si muove soltanto nel mondo delle idee». La parola «storia» e l’aggettivo «storico» appaiono 120 volte nel testo per significare che Dio non opera solamente «sulle idee e sui pensieri, nella sfera spirituale», ma anche sulla materia, perché il potere creatore di Dio abbraccia tutto l’essere. «Se Dio non ha anche potere sulla materia, allora Egli non è Dio» (p. 69). In questo senso, citando Karl Barth, il Papa ritiene che il parto verginale e la reale risurrezione dal sepolcro siano «pietre di paragone per la fede» (p. 69).

* * *

La dimensione storica difesa e dipinta a colori vivaci dal Pontefice vive di un dinamismo profondo che la scuote e la agita. Il presente narrato dalla storia evangelica, infatti, è animato dalle attese profonde dell’umanità che proprio verso quel momento ha diretto il suo desiderio. La storia si carica elettricamente di profezia, di una imminenza di attesa, si potrebbe dire con un celebre verso di Clemente Rebora. In una pagina tra le più belle del volume, il Papa scrive che ci sono parole nell’Antico Testamento che rimangono, per così dire, «ancora senza padrone» (p. 26). Ci sono profezie che restano incomprensibili per lo stesso profeta che le formula, profezie che non riescono a essere spiegate efficacemente e compiutamente, anche considerando il contesto storico nel quale sono state formulate. È il caso del Quarto canto del Servo di YHWH (Isaia 53) o di Isaia 7,14, lì dove è scritto: «Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». Questo versetto, scrive il Papa, fa parte di quelle parole che restano in attesa della figura di cui parlano. Per cui la storiografia del cristianesimo delle origini consiste proprio anche nell’assegnare il loro protagonista a queste parole «in attesa». Per cui «una parola dell’anno 733 a. C., rimasta incomprensibile, al momento del concepimento di Gesù si è avverata» (p. 62).

Leggendo le parole del Papa, vengono in mente i versi di Mario Luzi, quando vede i Magi andare cauti: occhiuto era il viaggio / in avanti / o a ritroso? Procedendo / o tornando / ai luoghi / d’un’ignota profezia? / Sapevano e non sapevano / da sempre la doppiezza del cammino. Da questa correlazione tra la parola «senza padrone» di un’ignota profezia ancora «in attesa» e «il riconoscimento del suo protagonista finalmente apparso, si è sviluppata l’esegesi tipicamente cristiana, che è nuova eppure rimane totalmente fedele all’originaria parola della Scrittura» (p. 26 s).

I Vangeli dell’infanzia vanno dunque letti a partire dalla storia che comincia con Abramo ed è diretta verso Gesù. L’attesa del Messia si confronta con attese che superano la contingenza e che sono larghe quanto l’umanità: «Il segno che Dio stesso annuncia non viene offerto per una determinata situazione politica, ma riguarda l’uomo e la sua storia nel suo insieme» (p. 62). Il Papa dunque chiama come «testimone» di queste attese non solamente le Scritture, ma anche Virgilio, che nella IV egloga delle Bucoliche, composta circa 40 anni prima della nascita di Cristo, sembra parlare con la lingua di Isaia 7,14: Iam redit et virgo (già ritorna la vergine). Ovviamente il Papa è consapevole del contesto in cui i versi sono stati scritti, ma proprio per questo ne coglie la tensione di attesa. Di tale atmosfera fa parte la figura della vergine e dell’attesa del bambino, del «germoglio divino» (deum suboles), figure che fanno parte, in qualche modo, «delle immagini primordiali della speranza umana, che emergono in momenti di crisi e di attesa, senza che vi siano in prospettiva figure concrete» (p. 67).

In tale contesto Benedetto XVI coglie la profondità della connessione tra Gesù e la figura di Augusto, definito dall’epigrafe di Priene del 9 a. C. «salvatore» (cfr p. 72 s). E così tra la pax Christi e la pax Augustana. Il collegamento è compiuto dallo stesso evangelista Luca, che vuole dirci: «Ciò che l’imperatore Augusto ha preteso per sé è realizzato in modo più elevato nel Bambino, che è nato inerme e senza potere nella grotta di Betlemme» (p. 91 s). Dunque la storia dell’impero romano e la storia della salvezza si compenetrano a vicenda, e la storia dell’elezione fatta da Dio a Israele entra nella vastità della storia universale. Dio si dimostra come la guida di tutta la storia (cfr p. 78).

* * *

In questa prospettiva si comprende il significato della vicenda dei Magi e delle loro attese che si compiono in Cristo con la guida della stella. «Se i Magi, che, guidati dalla stella, erano alla ricerca del re dei Giudei, rappresentano il movimento dei popoli verso Cristo, ciò implicitamente significa che il cosmo parla di Cristo» (p. 117). Gli uomini di cui parla Matteo non erano solamente astronomi, ma anche sapienti, cioè «rappresentavano la dinamica dell’andare al di là di sé, intrinseca alle religioni – una dinamica che è ricerca della verità, ricerca del vero Dio e quindi anche filosofia nel senso originario della parola» (p. 111).

Alla stella il Pontefice dedica un’ampia riflessione. È davvero da escludere che si sia «trattato di un fenomeno celeste determinabile e classificabile astronomicamente»? La risposta è da lasciare aperta. La congiunzione di Giove e Saturno nel segno zodiacale dei Pesci nel tempo della nascita di Gesù sembra accertato. In ogni caso la congiunzione astrale poteva essere un impulso ma senza seguito, se i Magi non fossero stati toccati interiormente. Si può sintetizzare il significato della riflessione del Pontefice con un verso di Alda Merini: Gesù era stato preannunciato persino dagli elementi. Nella sua materialità anche «il cosmo parla di Cristo». «Il linguaggio della creazione offre molteplici indicazioni. Suscita nell’uomo l’intuizione del Creatore. Suscita, inoltre, l’attesa, anzi, la speranza che questo Dio un giorno si manifesterà. E suscita al tempo stesso la consapevolezza che l’uomo può e deve andarGli incontro» (p. 117).

Quindi il Papa si sofferma attentamente sui Magi e, con un accostamento fulmineo quanto efficace e denso, li vede al seguito di Abramo e di Socrate. Scrive: «Si trovano in qualche modo al seguito di Abramo, che alla chiamata di Dio parte. In un modo diverso si trovano al seguito di Socrate e del suo interrogarsi, al di là della religione ufficiale, circa la verità più grande. In tale senso, questi uomini sono dei predecessori, dei precursori, dei ricercatori della verità, che riguardano tutti i tempi» (p. 112). Le distanze, il tempo, le culture, le sapienze e le religioni appaiono accomunate da questo gemito radicale: «In Lui e per Lui, l’umanità è unita, senza perdere la ricchezza della verità» (p. 113).

La storia dell’infanzia di Gesù di cui parla Benedetto XVI è dunque gravida di un’attesa che coinvolge tutta la storia del mondo e tutto il cosmo. Possiamo identificare in questo valore universale un’altra chiave interpretativa essenziale del discorso del Papa sui Vangeli dell’infanzia. La genealogia stessa di Gesù è intesa come espressione di una promessa che riguarda tutta l’umanità. E già nel saluto dell’angelo a Maria, espresso nella formula greca di chaîre e non nella formula usuale ebraica di shalom, il Papa coglie un accenno all’universalità del messaggio cristiano (cfr p. 37). Ma proprio già il contesto che Luca dipinge, di carattere storico-universale, considera «il censimento di tutta la terra» (Lc 2,1), l’«ecumene» nel suo insieme. Gesù è «luce per rivelarti alle genti» (Lc 2,32).

Il Pontefice discerne la radice di questa universalità anche nella definizione di «figlio primogenito» data a Gesù dall’evangelista Luca (2,7). Connette infatti questa primogenitura a quella presentata dalla teologia paolina nella Lettera ai Romani, dove Cristo è definito «il primogenito tra molti fratelli» (8,29), cioè colui che inaugura una nuova umanità; e a quella presentata nella Lettera ai Colossesi, dove Cristo è chiamato «il primogenito di tutta la creazione» (1,15). In Luca queste connessioni non sono esplicitate, ovviamente, «ma per i lettori posteriori del suo Vangelo — per noi — sulla povera mangiatoia nella grotta di Betlemme sta già questo splendore cosmico: qui il vero primogenito dell’universo è entrato in mezzo a noi» (p. 85).

* * *

Accanto alle tre prospettive di lettura che abbiamo scelto in questa breve presentazione — quella storica, quella profetica e quella universale-cosmologica —, occorre almeno segnalare un «basso continuo», cioè qualcosa che accompagna costantemente tutte le pagine de L’infanzia di Gesù. È il senso del «mistero», parola che ricorre 30 volte nel volume. E qui il mistero è inteso come «resa» davanti alla possibilità di una spiegazione completamente esaustiva di testi biblici quali il già citato Is 7,14 o la frase «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» (Lc 1,34). Scriveva Gerard Manley Hopkins: Dalla sua carne egli prese carne: / la prende ancora, sempre nuova, / ma in che modo rimane un mistero. A questo enigma si riferisce il Papa, dopo aver illustrato alcune spiegazioni possibili, che però non lo convincono fino in fondo: «Permane quindi l’enigma – o diciamo forse meglio: il mistero» (p. 45).

Questa «resa» salvaguarda la Parola di Dio, segna il distacco da una «teologia che si esaurisce nella disputa accademica» (p. 123), e rappresenta la cifra dell’esperienza di «ricerca personale» del volto di Cristo compiuta dal Pontefice.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2012

Riproduzione riservata