|

|

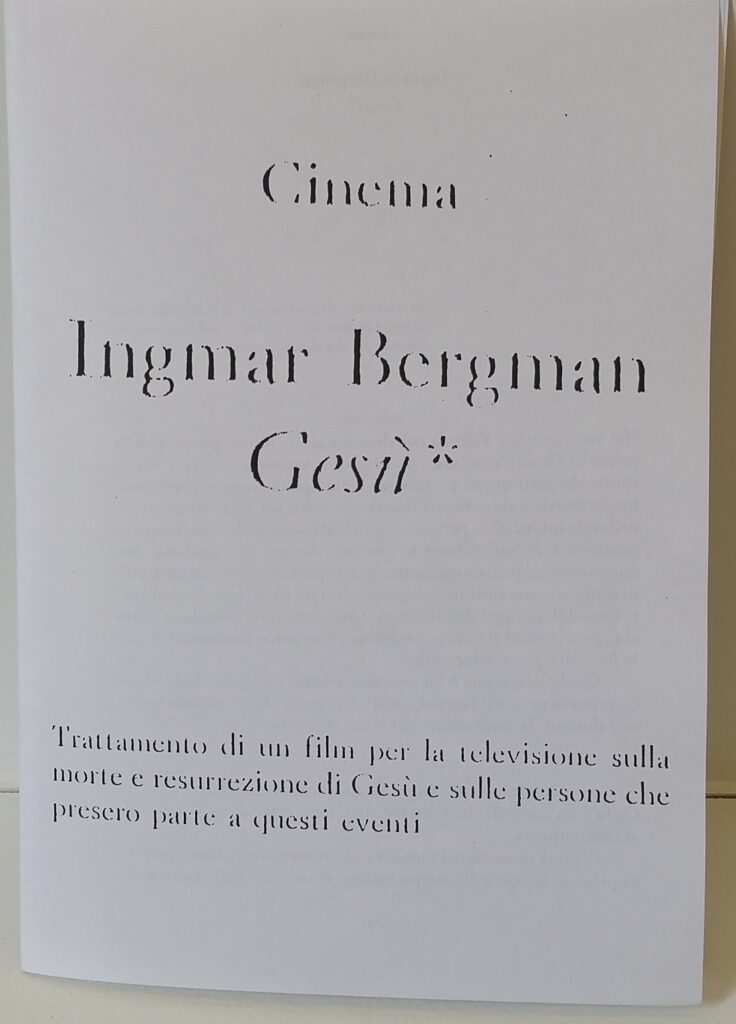

Si è parlato del “Gesù perduto” di Ingmar Bergman. Si tratta del progetto di film chiesto dalla Rai al regista svedese, ma poi non più realizzato. In realtà quel progetto è conservato nell’archivio della Rai ed è stato commentato anni fa sulla nostra rivista. P. Virgilio Fantuzzi ne parlava già in dettaglio su La Civiltà Cattolica nel 2007, poco dopo la morte del regista.

IN MEMORIA DI INGMAR BERGMAN

Nell’autobiografia che ha per titolo Lanterna magica Ingmar Bergman racconta come, a un certo punto della sua carriera, gli venne offerta la possibilità di fare un film su Gesù e in quali circostanze il progetto da lui accuratamente predisposto fu bloccato sul nascere. «La televisione italiana — egli dice — voleva fare un film sulla vita di Gesù. Potenti finanziatori sostenevano il progetto. Una delegazione formata da cinque persone arrivò in Svezia per ordinare il lavoro. Risposi con un piano dettagliato sulle ultime quarantotto ore della vita del Salvatore. Ogni episodio era incentrato su uno dei personaggi principali del dramma […]. Dissi che volevo girare il film a Farö. Le mura di Visby sarebbero state quelle intorno a Gerusalemme. Il mare che bagna i raukar (faraglioni) sarebbe diventato il lago di Genezareth. Sulla pietrosa collina di Langhammar volevo erigere la croce» (1).

Un progetto andato in fumo

I dirigenti della Rai, che Bergman indica come «gli italiani», lessero le pagine scritte dal regista, rifletterono e arretrarono impalliditi. «Pagarono generosamente e affidarono l’incarico a Franco Zeffirelli: ne risultò una vita e morte di Gesù come in un bel libro illustrato, una vera e propria biblia pauperum» (ivi). Nell’archivio della Rai si conserva il dattiloscritto di Bergman, datato 1974, che contiene fra l’altro un’autogiustificazione del regista, esposta in termini tali che, invece di diradare i dubbi dei committenti, con ogni probabilità li hanno accresciuti dissuadendoli dal perseverare nel loro proposito. «Io non sono un credente — scrive Bergman —. Qualsiasi forma di salvezza ultraterrena mi suona blasfema. Per farla breve: la mia vita è priva di significato».

Sorprende la crudezza del linguaggio adottato dal regista quando dice: «La mia vita è priva di significato». C’è un’evidente contraddizione tra queste parole, prese alla lettera, e l’insieme dell’opera di Bergman, universalmente acclamato in occasione della sua morte, avvenuta nell’isola di Farö lo scorso 29 luglio, come «regista dell’anima». La contraddizione appare non meno evidente se si mettono queste parole in rapporto con il progetto di cui parla il testo nel quale sono inserite.

Secondo il regista, ogni cosa si svolge all’interno dell’umano e tra esseri umani, nulla al di sopra e al di fuori di loro. «La santità e il suo opposto — prosegue —, che io definisco non-esistenza o vuoto, si trovano all’interno dell’umano e tra gli esseri umani». Si potrebbe obiettare che, se il contrario della santità è «non-esistenza o vuoto», la santità dovrebbe essere, come minimo, il contrario del proprio contrario e pertanto la vita non può essere detta «priva di significato», soprattutto se è vissuta, come ha fatto Bergman, nell’esasperata ricerca di un significato, ricerca che, come tutti hanno riconosciuto in occasione della sua morte, non è stata priva di risultato.

Chi è Gesù Cristo per Bergman? Avendo accettato di realizzare un film sul Salvatore, il regista non può esimersi dal fornire una risposta su questo argomento. «Per me, Gesù Cristo rimane per sempre l’incontestabile difensore della vita, di tutte le cose viventi, della vita spirituale. Egli appare in un mondo di legge, legalità, vuoto, paura, odio e disperazione mortale. Un mondo che, visto con superficialità, annulla il suo progetto, lo uccide e in pratica annichilisce il suo messaggio.

«Ma questo tremendo concentrato di vita non può essere distrutto. Per mezzo di poche persone alquanto impaurite e imperfette la conoscenza doveva essere tramandata, spiegata, distorta, esaltata e dissacrata, ma nondimeno sempre tramandata.

«Secondo me, la santità di Gesù è comprensibile. La comprendo con il sentimento, ma non con la ragione. Brilla davanti ai miei occhi, ma non mi abbaglia né mi acceca, perché la sua luminosità è quella di un essere umano.

«Per me, Gesù è un essere umano che parla ad altri esseri umani e che vive e muore nel mondo dell’uomo. Solo in questo modo lo sento vicino e solo in questo modo posso capire cosa mi dice».

Il film di Bergman sulla passione di Gesù avrebbe dovuto parlare di un mondo umano che, sebbene remoto nel tempo, è «immutabilmente vicino e immutabilmente lo stesso». In quel mondo Gesù muore, e la vita viene violata. Ma il miracolo della risurrezione terrena, la santità dell’uomo e l’indistruttibilità della vita si manifestano ugualmente.

Nel racconto dei Vangeli sugli ultimi giorni della vita di Gesù c’è un gran numero di personaggi. L’attenzione di Bergman si è fissata su alcuni di essi (sette in tutto), i quali hanno preso vita nella sua mente trasformandosi gradualmente da concetti astratti, fissati una volta per tutte, in persone viventi, racchiuse nelle rispettive esistenze, restituiti a un’ordinarietà della quale i Vangeli non parlano. «Per quanto diversi possano apparire — scrive Bergman —, questi personaggi hanno un tratto in comune: sono tutti inconsapevoli di stare partecipando a uno dei più terribili drammi dell’umanità. Così come non si rendono conto che questi eventi stanno per intervenire in modo fondamentale sulla loro vita per trasformarla».

Testimoni della passione

Caifa è un uomo d’ordine. Ai suoi occhi Gesù si presenta come un pericoloso sovversivo. Prima di entrare in azione lascia che la provocazione di Gesù raggiunga l’apice con la cacciata dei mercanti dal Tempio. È informato di tutto, prevede tutto, sa come muovere le pedine del suo gioco, dai contatti con Giuda a quelli con Pilato. Da vero stratega non perde mai la calma. Ma quando si trova alla presenza di Gesù, durante il processo notturno, la sua ira cresce di minuto in minuto. Alla fine non riesce più a controllarsi. La furia, troppo a lungo repressa, esplode violenta. Caifa si straccia le vesti, agita le braccia, lancia un’accusa dietro l’altra.

Livia, moglie di Pilato, si crogiola nel benessere tipico di una matrona romana di nobile stirpe. Ha con suo marito rapporti basati sulla cortesia e sulle buone maniere. Entrambi però covano un senso di insoddisfazione acuito dal fatto che non hanno figli. Incapace di assumere una propria iniziativa, Pilato cade nella trappola che Caifa gli ha teso. Livia, che ha trascorso una notte agitata da oscuri presagi, assiste impotente alla passività con la quale il marito si lascia indurre a fare quello che non vorrebbe fare. In lei affiora la consapevolezza che l’inerzia dei mediocri non è meno dannosa della cattiveria dei malvagi.

Giacomo minore, figlio di Alfeo, è il giovane apostolo al quale Gesù ha assegnato il compito di provvedere al necessario per l’Ultima Cena. Vorrebbe che la riunione conviviale assumesse un tono di festa. Si accorge però che l’atmosfera è tesa. Gesù è triste e preoccupato. Nessuno gusta il cibo che è stato preparato con tanta cura. A un certo punto accade qualcosa che suscita in Giacomo una strana sensazione di sgomento e meraviglia. Gesù spezza il pane e ne dà un poco a ciascuno. Dice che il pane è Gesù stesso e che lo stanno per mangiare in memoria di lui. Poi prende un calice e lo riempie di vino. Beve e chiede a tutti di bere, uno dopo l’altro, dallo stesso calice. Dice che il vino è il suo sangue e che lo stanno per bere in memoria di lui.

Maria, la madre di Gesù, è immersa nelle faccende domestiche presso una famiglia che abita in un villaggio non lontano da Gerusalemme, quando viene a sapere che suo figlio è stato catturato e sta per essere condannato. Prende una decisione. Andrà a Gerusalemme per vedere con i suoi occhi quello che accade. Raggiunge la collina dove è radunata una folla. Sente colpi di martello. Viene innalzata una croce. Maria osserva tutto. Nessun particolare le sfugge. Suo figlio muore dopo aver urlato di essere stato abbandonato.

Rufus, il centurione, segue l’intero avvenimento, a motivo del suo ruolo professionale, da un punto di vista diverso da quello della Madonna. Al momento della condanna, il rude soldato si sente pervaso da un inspiegabile terrore. Anche Pilato ha il volto teso per l’emozione. Sul Golgota, Rufus offre vino a Gesù, che lo rifiuta. Quando sente Gesù che dice: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno», il centurione non resiste più. Affida a un collega il comando e si allontana dicendo di non sentirsi bene. In una grotta, non lontano dal luogo dell’esecuzione, crolla in ginocchio con la faccia a terra. Singhiozzi senza lacrime gli scuotono il corpo.

Maria di Magdala aiuta coloro che schiodano dalla croce il corpo di Gesù e lo depongono nel sepolcro. Il gruppo che ha compiuto quest’azione pietosa non si scioglie, ma rimane unito e trascorre la notte nella casa di Giuseppe di Arimatea, dove la Maddalena prende la parola ed espone per filo e per segno tutta la sua vita drammatica e straordinaria. La Maddalena è fatta della stoffa di cui sono fatti i veri santi. Il suo racconto assume la cadenza solenne di un rito. Si tratta di un’autentica rappresentazione. Tra lei che racconta e coloro che ascoltano si crea un rapporto di reciproca compenetrazione. Al mattino, nella luce del sole, la Maddalena, mentre si reca da sola al sepolcro, incontra Gesù. Lo riconosce e si getta ai suoi piedi.

L’apostolo Pietro è un uomo forte, intenso, vitale, di grande autorità. Si sbilancia giurando fedeltà eterna a Gesù durante l’Ultima Cena. Reagisce con furore alla cattura di Gesù. Sguaina la spada e mozza un orecchio a una guardia. Poi si fa prendere dal panico. Nel cortile del sommo sacerdote rinnega il maestro senza rendersi conto di quello che fa. Gesù lo guarda con uno strano sorriso sulle labbra. Pietro si allontana e comincia a piangere. Vaga a lungo senza meta. Assiste da lontano alla morte di Gesù. Vede il soldato che gli trapassa il costato con una lancia. Il sangue fuoriesce copioso. Dopo aver ascoltato le testimonianze sulla risurrezione del Signore, prende in mano la situazione e spinge gli altri apostoli a partire per recare al mondo la Buona Notizia.

Il figlio del pastore

Essendo figlio di un pastore luterano, Bergman, nato a Uppsala nel luglio 1918, ha nutrito fin dalla più tenera infanzia una familiarità con i racconti biblici e soprattutto con il racconto della vita, morte e risurrezione di Gesù. Suo padre era un predicatore che esercitava un grande fascino sui fedeli. Per il piccolo Bergman, destinatario come gli altri di quei racconti, era difficile distinguere tra realtà e fantasia. Dio e gli angeli, Gesù Cristo, Adamo ed Eva, il diluvio universale… «Come erano andate le cose tra Abramo e suo figlio Isacco? Pensava davvero di tagliargli la gola? Fissavo eccitato l’incisione del Doré. Mi identificavo con Isacco. Papà sarebbe capace, se Dio glielo comanda, di tagliare la gola a Ingmar?… Pensa cosa succede se l’angelo arriva troppo tardi» (p. 18).

Nella casa del Pastore l’educazione impartita ai figli era molto rigida. «La nostra educazione si basava per la maggior parte sui concetti di peccato, confessione, punizione, perdono e grazia, fattori concreti nelle relazioni dei bambini con i genitori e con Dio […]. Le punizioni erano qualcosa di ovvio, mai messo in discussione. Potevano essere rapide e semplici come schiaffi o sculaccioni, ma anche estremamente sofisticate, affinate nel corso di generazioni» (p. 12 s).

Ripensando agli anni trascorsi nella canonica, Bergman riflette a distanza di alcuni decenni sulle ragioni del clima strano che si respirava nella sua famiglia. «Noi non sapevamo che la mamma stava vivendo un amore appassionato con un altro uomo e che il papà soffriva di una profonda depressione. La mamma era pronta a rompere il matrimonio, il papà minacciò di togliersi la vita, si riconciliarono e decisero di rimanere insieme “per amore dei bambini”, come si diceva a quel tempo. Noi non ci accorgemmo di nulla, o quasi» (p. 22).

Le conseguenze di questo stato di cose furono pesanti non soltanto per Bergman, ma anche per gli altri componenti della famiglia. «Mio fratello tentò il suicidio, mia sorella fu costretta ad abortire per riguardo alla famiglia, io me ne andai di casa. […] Il nostro dramma si svolse davanti agli occhi di tutti, sul palcoscenico violentemente illuminato della canonica. Il timore realizzò quello che si temeva» (p. 129 s).

La rottura tra Bergman e il padre avvenne quando il futuro regista all’età di 19 anni cominciò a frequentare ambienti che, a livello studentesco, si occupavano di attività teatrale. «I miei genitori scoprirono che non dormivo a casa la notte. Ebbero inizio le indagini. La verità venne alla luce e io fui chiamato a risponderne. Ne derivò una discussione violenta tra me e mio padre. Lo avvertii di non picchiarmi. Mi picchiò e io gliele resi, barcollò e cadde a sedere per terra» (p. 129).

La rottura dei rapporti con la famiglia implicava, da parte del giovane Bergman, una vera e propria ribellione nei confronti dei valori che fin dall’infanzia gli erano stati inculcati, compresi quelli religiosi. Il dramma vissuto dal «figlio del Pastore» nel regolare i propri rapporti con il padre rivive nei personaggi di alcuni film della sua maturità: il cavaliere Antonius Block (Max von Sidow) protagonista de Il settimo sigillo (1956) e il pastore Tomas Ericsson (Gunnar Björnstrand) protagonista di Luci d’inverno (1962), figure di dimensioni titaniche. Il primo pretende di avere da Dio una risposta che non arriva. Il secondo, chiamato a rivivere la passione di Cristo nell’esercizio del suo ministero, capisce che il momento più alto del sacrificio del Figlio di Dio è quello nel quale, sulla croce, si è sentito abbandonato dal Padre.

La riconciliazione di Bergman con suo padre avvenne durante la preparazione di Luci d’inverno. Il regista chiese al padre, anziano, di accompagnarlo nella ricerca di una chiesa di campagna adatta per il finale del film, sul quale aveva idee ancora incerte. Giunsero in una chiesetta nei pressi di Uppsala una domenica pomeriggio. A motivo dello scarso numero dei fedeli presenti, il giovane Pastore, giunto in ritardo con addosso un forte raffreddore, disse che si sarebbe limitato a officiare una breve funzione al posto della «messa». Dopo una discussione in sacrestia, il padre di Bergman si presentò all’altare con addosso la tonaca e appoggiandosi al suo bastone. Avrebbe officiato lui la «messa». «Per parte mia — scrive il regista — trovai il finale di Luci d’inverno e ricevetti la formula codificata per una regola che ho sempre seguito e sempre seguirò: a prescindere da qualsiasi cosa, devi celebrare la tua messa» (p. 245).

Immagini e suoni

Per difendersi dalle contrarietà che lo affliggevano nella vita di famiglia Bergman aveva trovato fin da bambino un angolo in cui rifugiarsi: un mondo tutto suo dove alle sensazioni provocate dalla realtà esterna si aggiungevano fantasmi prodotti da una fervida immaginazione. Il grande appartamento della nonna materna a Uppsala è l’ambiente nel quale i suoi sensi si sono destati (cfr p. 24). Mobili antichi, tendaggi pesanti, quadri dai colori cupi, il ticchettio degli orologi, la vecchia pendola… Oltre all’appartamento in città, la nonna possedeva una casa di campagna nei pressi di Dufnäs, un villaggio della Dalecarlia. Entrambi questi ambienti rappresentavano una gradevole alternativa rispetto al grigiore della canonica.

I giocattoli preferiti erano un proiettore e il teatrino delle marionette, con i quali allestiva piccoli spettacoli per i coetanei. «Non era una macchina complicata — dice Bergman nel descrivere il suo primo proiettore —. La fonte luminosa era una lampada a petrolio. La manovella era collegata a una ruota dentata e a una croce di Malta. Sul lato posteriore della cassetta di latta c’era un unico specchio riflettore. Dietro la lente c’era un sostegno per le diapositive a colori…» (p. 20).

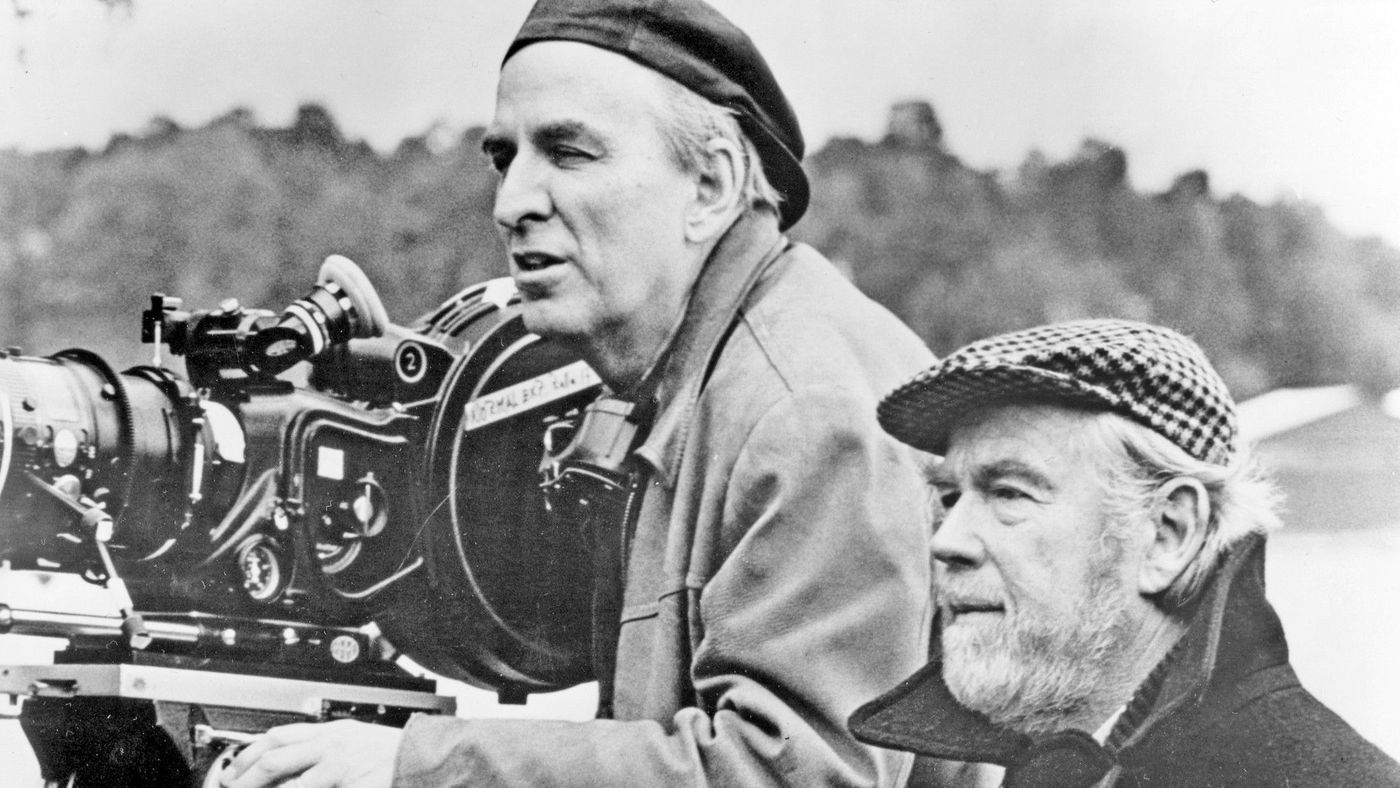

Quando nell’età adulta cinema e teatro diventano la professione alla quale si dedica, Bergman dovrà fare i conti con gli aspetti artigianali della messinscena. «Osservo, registro, constato, controllo. Sono l’occhio e l’orecchio sostitutivo dell’attore — così descrive il suo mestiere di regista —. Propongo, suggerisco, incito o disapprovo. Non sono spontaneo, impulsivo, partecipe. Lo sembro soltanto. Se per un istante mi levassi la maschera e rivelassi i miei veri sentimenti, i miei compagni di lavoro si rivolterebbero contro di me, mi farebbero a pezzi e mi butterebbero fuori dalla finestra» (p. 37). Dopo aver previsto e predisposto tutto quello che può essere previsto e predisposto, Bergman resta in attesa di ciò che non può essere né previsto né predisposto. Per lui il cinema è intimamente legato alla magia sperimentata nell’infanzia quando maneggiava il suo proiettore di latta.

Il regista riconosce, nell’autobiografia, che non avrebbe mai potuto diventare quello che è diventato se non avesse incontrato sulla sua strada persone, più grandi di lui, che lo hanno aiutato a crescere. «All’inizio della mia carriere stanno Torsten Hammarén [direttore del teatro municipale di Göteborg dove Bergman lavorò come regista tra il 1946 e il 1949] e Herbert Grevenius [critico teatrale molto severo]. Da Hammarén imparai l’artigianato, da Grevenius una certa chiarezza di pensiero. Mi punzecchiavano, mi lavoravano, mi correggevano» (p. 144).

Commoventi sono le parole che Bergman dedica a Victor Sjöström (2), un anziano maestro del cinema, che faceva parte della direzione della Svensk Filmindustri, l’industria cinematografica di Stato presso la quale il giovane regista lavorava, e che ne intuì il talento quando era ancora alle prime armi. «Victor Sjöström cominciò a comparire come per caso sulla mia strada. Mi afferrava saldamente alla nuca e a quel modo passeggiavamo avanti e indietro sullo spiazzo asfaltato davanti allo studio. Per lo più camminavamo in silenzio, ma all’improvviso lui si metteva a dire cose semplici e comprensibili […]. Camminavamo e camminavamo avanti e indietro sull’asfalto. Mi stringeva la nuca, era concreto, obiettivo e non era arrabbiato con me benché a quell’epoca tutti mi trovassero sgradevole» (p. 65 s). A Sjöström, quasi per sigillare un rapporto di devozione filiale, Bergman ha chiesto di interpretare come protagonista Il posto delle fragole (1957), uno dei suoi film più ispirati.

Famiglie

Nelle pagine dell’autobiografia Bergman parla diffusamente delle donne che ha amato, cominciando da quelle che hanno fatto breccia nella sua sensibilità di bambino precoce. La giovane cavallerizza di un circo, nome di fantasia Esmeralda, con la quale sognava di poter fuggire verso una vita di avventure (cfr p. 16). Una giovane bambinaia di nome Märit, tra le cui braccia si rifugiava volentieri (cfr p. 24). Linnéa, una ragazza che la nonna aveva preso a servizio nella casa di campagna: «Avevo sei anni e andavo pazzo per il suo sorriso allegro, la pelle bianca e i capelli rossicci. Ubbidivo a ogni suo cenno, coglievo fragole e gliele offrivo infilate su un filo di paglia per farmi benvolere» (p. 53). Sedotta e abbandonata da un uomo del posto, Linnéa finì la vita tragicamente gettandosi dal ponte della ferrovia. Qualche anno più tardi, sempre in villeggiatura dalla nonna, Bergman si innamora di un’altra contadinella sua coetanea, Märta. «L’amore fu a prima vista come tra Romeo e Giulietta. La differenza era che a noi non venne mai in mente di toccarci, meno che mai di baciarci» (p. 75).

Dopo la tempesta della pubertà, che per lui fu particolarmente dolorosa a motivo del senso di colpa che avvertiva in maniera drammatica (cfr p. 102 s), Bergman trova il modo di consolarsi con due compagne di scuola, Anna Lindberg e Cecilia von Gotthard, che gli concedono una dopo l’altra le loro grazie. A queste si aggiunge una ragazza tedesca, Clärchen, conosciuta nell’estate del 1934, quando si recò per un soggiorno di sei settimane in Germania.

Nel passaggio dal liceo all’università Bergman scopre la sua vocazione per il teatro. Già da ragazzo aveva trovato nella lettura di Strindberg il nutrimento spirituale e l’antidoto alla religiosità formalista che condizionava la vita di famiglia. Lavora contemporaneamente per una compagnia di filodrammatici, organizzata da un centro per la gioventù, e per il teatro universitario. «Ben presto il mio studio all’università divenne una questione di apparenze. Il teatro assorbiva tutto il tempo che non passavo con Maria» (p. 129). Nuova relazione sentimentale di Bergman, Maria era una celebrità nell’associazione studentesca alla quale entrambi aderivano. Aveva pubblicato un libro di poesie e recitava il ruolo della madre nel Pellicano di Strindberg. «Maria mi diede modo di fare molte esperienze […]. Si prese cura della mia fame di erotismo. Aprì la gabbia e fece uscire il pazzo» (ivi). È questo il tempo dello scontro con il padre e del distacco dalla famiglia.

Nel 1943 Bergman sposa Else Fischer, ballerina e coreografa. È il primo di cinque matrimoni che si susseguiranno nella sua vita. Nel 1944 ricopre il primo incarico importante come direttore del teatro municipale di Helsinborg. Nasce una figlia, Lena, ma ben presto madre e figlia si ammalano di tubercolosi. Bergman si innamora di un’altra donna, Ellen Lundström, anche lei coreografa, dalla quale ha quattro figli, due maschi e due femmine. Negli anni difficili del dopoguerra sperimenta quanto sia faticoso mantenere due mogli e cinque figli (cfr p. 155). «Non mi fidavo di nessuno — ricorda il regista —, non amavo nessuno, non avevo bisogno di nessuno. Ero posseduto da una sessualità che mi costringeva a continue infedeltà e ad azioni ossessive, sempre tormentato dal desiderio, dal timore, dall’ansia e dalla coscienza sporca» (p. 135).

Una nuova passione travolgente e un nuovo matrimonio con la giornalista e traduttrice Gun Hagberg con la quale vive una fuga romantica a Parigi e dalla quale ha un figlio. «Gun fu il modello di molte donne dei miei film: Karin in Donne in attesa (1952), Agda in Una vampata d’amore (1953), Marianne in Una lezione d’amore (1954), Susanne in Sogni di donna (1955) e Desirée, in Sorrisi di una notte d’estate (1956). Nell’incomparabile Eva Dahlbeck trovai la sua interprete ideale» (p. 157). Il rapporto con Gun finì quando le confidò di aver trovato una perfetta intesa artistica e sentimentale con l’attrice Harriet Andersson, protagonista del film Monica e il desiderio (1957). Assunto come regista stabile nel teatro municipale di Malmö, Bergman si trasferisce con Harriet in quella città. «Gli otto anni trascorsi a Malmö — ricorda — furono i migliori della mia vita. D’inverno preparavo tre allestimenti teatrali, d’estate giravo due o tre film» (p. 163).

Alla fine degli anni Cinquanta giunge per Bergman il grande successo internazionale. Sposa la pianista Käbi Laretei, dalla quale ha un figlio, e si sistema in una villa lussuosa. Pensa che il tempo della vita di bohèmien sia finito. Sogna una sistemazione borghese. Ma il sogno è di breve durata. Anche questo matrimonio, il quarto, si sfascia. Gli viene offerta la direzione del teatro Dramaten, il più importante della capitale. Nel 1960, durante i sopralluoghi per il film Come in uno specchio, «scopre» l’isola di Farö, che diventerà d’ora in avanti il suo rifugio segreto. Si innamora dell’attrice norvegese Liv Ullmann, che da Persona (1965) in poi sarà la protagonista di tanti suoi film e dalla quale ha una figlia. Sogna di poter vivere per sempre con Liv nella «sua» isola, ma anche questo sogno svanisce rapidamente.

L’ultimo e definitivo legame matrimoniale di Bergman è con la contessa Ingrid von Rosen, la donna che saprà restargli accanto nei momenti difficili dovuti a motivi di salute e a un penoso esilio, durato nove anni, provocato da irregolarità riscontrate dal fisco svedese nella gestione degli affari economici affidati dal regista a persone che hanno approfittato della sua buona fede. Dopo la morte di Ingrid, rimasto vedovo, Bergman troverà conforto nel pensiero di poterla rivedere al termine della propria vita.

Ricerca in profondità

Tra il 1945, anno di Crisi, suo primo film come regista, e il 2003, anno in cui si congeda dal cinema con Saraband, Bergman ha realizzato una cinquantina di pellicole. La prima impressione che si riceve di fronte alla sua opera complessiva è di una gran mole di lavoro, che si aggiunge a quello compiuto contemporaneamente per il teatro, la radio, la televisione, le interviste, i libri scritti da solo o in collaborazione con altri… Il lungo cammino compiuto da Bergman corrisponde a due esigenze che, in apparenza contrastanti, trovano il modo di completarsi reciprocamente. Da una parte c’è una continuità che si manifesta sia sotto il profilo stilistico, sia sotto quello tematico. Dall’altra c’è una tensione verso il nuovo che affiora di tanto in tanto e sembra scandire la carriera del regista in periodi identificabili come fasi successive di una evoluzione.

Alla fase iniziale dell’apprendistato segue un periodo di intensa creatività nel teatro e nel cinema, che corrisponde al tempo in cui Bergman fu direttore del teatro municipale di Malmö (1952-60). Una compagnia di attori molto affiatata si strinse attorno a lui. Il suo cinema assume le caratteristiche di uno stile personale. Con Sorrisi di una notte d’estate (1955) ottiene il primo riconoscimento internazionale (premio speciale della giuria al festival di Cannes). Capisce che è giunto il momento di prendere la palla al balzo. Ottiene dai dirigenti della Svensk Filmindustri di poter mettere in cantiere i film che in precedenza non gli era stato concesso di fare. Nel giro di due anni nascono due capolavori: Il settimo sigillo e Il posto delle fragole. La sua fama come autore di film dotati di elevate qualità come stile e come contenuto si estende in tutto il mondo.

Di fronte al successo conseguito, Bergman avrebbe potuto sentirsi soddisfatto di sé. Ma il suo temperamento tormentato non glielo consente. Dopo aver alzato il tono della voce per farsi sentire da lontano, restringe il campo della propria azione. Decide di rivolgere la macchina da presa non verso ciò che accade nel mondo esterno, ma verso ciò che si muove dentro di lui. Pochi personaggi in un’isola deserta. Una donna (Harriet Andersson) e tre uomini (suo padre, suo marito e un fratello minore). Il relitto di un’imbarcazione arenata tra gli scogli, simbolo di una catastrofe morale che incombe. Una nevrosi, alimentata da un’esasperata sensibilità religiosa, si trasforma in psicosi. L’apparizione di un dio-ragno. Ecco Come in uno specchio.

Con Luci d’inverno (1961) e Il silenzio (1962) Bergman si addentra negli ardui sentieri di una teologia negativa, tesa a indicare non ciò che Dio è, ma ciò che Dio non è. Si allontana così dalle affermazioni altisonanti delle quali si nutrivano Il settimo sigillo e Il posto delle fragole. La ricerca prosegue in zone sempre più incerte e confuse. Nasce un cinema nuovo, sganciato da riferimenti a una trama narrativa e ad un intreccio drammatico. Un cinema apparentemente ripiegato su se stesso, nel quale risuona il monologo interiore di chi lo ha concepito e realizzato. Due donne che si rispecchiano l’una nell’altra, Persona (1965), e nelle quali si concretizza il perenne conflitto tra animus e anima, che è al fondo della coscienza dell’autore.

Così Bergman trova Bergman. Fa un cinema che non assomiglia a nient’altro e con il quale riesce a dire su di sé cose che non potrebbero essere dette con nessun altro mezzo espressivo. Camminando per una strada tutta sua, riesce a mettere in comunicazione il mondo dei vivi con il mondo dei morti: Sussurri e grida (1971). Giunge in questo modo a placare l’ansia che lo tormenta e trova la forza di cui ha bisogno per accomiatarsi dal cinema e dal mondo nella luce di una ritrovata serenità (3).

La gioia di cui parlava Bach

Bergman soffriva di disturbi che i medici definivano di natura psicosomatica, i cui sintomi si manifestavano in forme croniche di catarro gastrico e catarro intestinale, ulcera gastrica e duodenale, vomito frequente e crampi al ventre seguiti da diarrea (cfr p. 164). «Sono stato sempre tormentato dalla colite — egli dice —, una sventura ridicola quanto umiliante […]. Farsela improvvisamente nei calzoni è un’esperienza traumatica. Non è necessario esserne colpiti molte volte per provare una costante inquietudine […]. Un dottore intelligente mi disse che dovevo accettare il mio handicap e adattarmi. L’ho fatto. In tutti i teatri in cui ho lavorato abbastanza a lungo ho chiesto di farmi un cesso personale. Questi cessi sono probabilmente il mio contributo perenne alla storia del teatro» (p. 61).

Soffriva d’insonnia e aveva imparato ad accontentarsi di poche ore di sonno. «Quello che logora è la vulnerabilità notturna […]. Spesso vengono stormi di uccelli neri a tenermi compagnia: ansia, collera, vergogna, pentimento, disgusto…» (ivi). Parlando della sua insonnia diceva: «Le ore peggiori sono quelle del lupo, fra le tre e le cinque. Allora arrivano i demoni: l’amarezza, la nausea, la paura…» (p. 205). «Spettri, diavoli e demoni, buoni, malvagi o soltanto fastidiosi mi hanno soffiato sul volto, mi hanno spinto, punzecchiato con aghi, mi hanno tirato il maglione. Hanno parlato, sibilato o sussurrato: voci chiare, non del tutto comprensibili, ma che era impossibile ignorare» (p. 185).

Bergman è stato ricoverato in diversi ospedali e talvolta in cliniche psichiatriche per curare crisi depressive, come avvenne quando, in seguito alle noie che ebbe con il fisco, tentò di buttarsi dalla finestra (cfr p. 86). Nel 1965, oberato dai problemi relativi alla direzione del Dramaten, si ammalò seriamente. Una intossicazione da penicillina provoca un’infezione all’orecchio interno, che ha come conseguenza la perdita di equilibrio. «Ero costretto a rimanere completamente immobile, fissando un punto della stanza. Se muovevo la testa, pareti e mobili mi cadevano addosso e vomitavo. Sembravo un vecchio, mettevo prudentemente un piede davanti all’altro, mi reggevo agli stipiti e parlavo lentamente» (p. 186). Venne ricoverato all’ospedale Sophiahemmet di Stoccolma, dove il padre era stato a lungo cappellano e nella cui canonica, accanto all’obitorio, aveva trascorso gran parte della sua infanzia.

Era legato da un contratto con la Svensk Filmindustri che lo impegnava a girare un film che aveva come titolo I cannibali e prevedeva un impianto produttivo di ampio respiro. Rendendosi conto che l’impresa non era realizzabile, il regista propose di girare un piccolo film, interpretato da due donne. A chi gli chiedeva quale sarebbe stato l’argomento del film rispondeva che si trattava di due giovani donne sedute su una spiaggia con grandi cappelli, intente a confrontarsi le mani. «Alla fine di aprile ero seduto alla scrivania della mia stanza d’ospedale e osservavo la primavera sbocciare intorno alla canonica e all’obitorio. Le due donne continuavano a guardarsi le mani. Un giorno scoprii che una di loro era muta come me. L’altra era loquace, premurosa e solerte come me» (p. 187).

Un amico, appassionato di fotografia, gli fece vedere alcune diapositive scattate ai margini di un set cinematografico. In una di esse si vedevano due attrici che si assomigliavano e, allo stesso tempo, non si assomigliavano. Una era Bibi Andersson, già apparsa in altri film di Bergman, l’altra era un’attrice norvegese che il regista aveva incontrato una volta di sfuggita. Si chiamava Liv Ullmann e aveva già interpretato con successo i ruoli di Giulietta e di Margherita. Nacque così l’idea di Persona. La lavorazione del film procedeva con criteri sperimentali. Si provava e riprovava. Si controllava il già fatto e si rifaceva quello che non era riuscito in maniera soddisfacente.

Le riprese ebbero luogo nell’isola di Farö. Pur avendo trascorso la parte più felice della sua infanzia tra i boschi folti della Dalecarlia, Bergman si era accorto in età adulta che il paesaggio spoglio di Farö soddisfaceva pienamente le esigenze della sua anima: «Corrisponde alle mie più intime idee sulle forme, i colori, gli orizzonti, i suoni, i silenzi, le luci, i riflessi. […] Nella mia professione vado in cerca di semplicità, proporzione, distensione, respiro. Il paesaggio di Farö mi dà tutto questo con generosità» (p. 189).

Leggere libri, ascoltare musica, vedere vecchi film, prendere il tempo necessario per «purificare la mia anima» come lui dice. Ecco le occupazioni di Bergman a Farö. L’anziano regista amava ricordare un episodio della vita di Johan Sebastian Bach. Il maestro era tornato da un viaggio. Durante la sua assenza erano morti la moglie e due figli. Egli scrisse sul diario: buon Dio, fa che io non perda la mia gioia. «Per tutta la mia vita cosciente — concludeva Bergman — ho vissuto con quella che Bach chiamava la sua gioia. Mi ha salvato durante crisi e periodi di infelicità. È stata efficace e fedele come il mio cuore. A volte soggiogante e difficile da governare, mai però ostile e distruttiva. Bach chiamava gioia questa condizione. Una gioia che viene da Dio. Buon Dio, fa che io non perda la mia gioia» (p. 45).

Copyright © La Civiltà Cattolica 2023

Riproduzione riservata

***

1 I. BERGMAN, Lanterna magica, Milano, Garzanti, 1987, 211. Le pagine citate nel testo si riferiscono a questo volume.

2 Assieme a Mauritz Stiller (1883-1928), Victor Sjöström (1879-1960) è considerato tra i padri del cinema svedese. Dopo aver realizzato in patria, tra altri film, un capolavoro come Il carretto fantasma (1921), si è trasferito a Hollywood, dove ha diretto Greta Garbo ne La donna divina (1927) e Lillian Gish ne La lettera scarlatta (s. a.) e Il vento (1928). Tornato in Svezia, fu direttore artistico della Svensk Filmindustri.

3 Cfr V. FANTUZZI, «“Saraband” di Ingmar Bergman», in Civ. Catt. 2005 I 157-170.