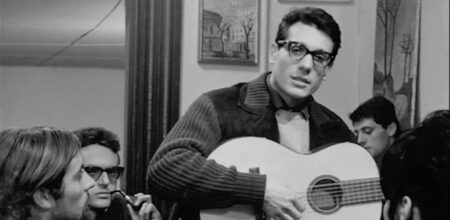

Ricorre quest’anno l’80° anniversario della pubblicazione de L’essere e il nulla, l’opera filosofica più importante di Jean-Paul Sartre (1905-1980)[1]. Pensatore prolifico e caratterizzato da una grande vastità di interessi, noto anche per i suoi contributi in campo letterario e teatrale, Sartre ha segnato profondamente la scena culturale del dopoguerra, non solo francese, sotto l’aspetto anche politico e sociale.

Egli ha sempre sostenuto che l’intellettuale è chiamato a cimentarsi con i problemi del suo tempo, impegnandosi a dialogare con la gente comune; in questo senso possono essere visti i suoi molteplici interventi a proposito della guerra in Algeria, delle insurrezioni in Ungheria e Cecoslovacchia, durante il Maggio francese, che aprì la contestazione del 1968 in tutta Europa, così come alcuni gesti clamorosi di dissenso (come il rifiuto di ritirare, il 22 ottobre 1964, il premio Nobel per la letteratura, per non compromettere la sua libertà di pensiero).

Sul piano accademico, fin da studente universitario egli prese le distanze da una maniera troppo astratta e concettuale di fare filosofia (come i contemporanei Husserl e Heidegger, pur ammirati e ripresi per l’approccio fenomenologico), prediligendo uno stile di pensiero da intellettuale impegnato (engagé), attento ai problemi della vita ordinaria.

L’essere e il nulla cerca di porne le basi, anche se il procedere dell’opera non si presenta certamente agevole: si tratta di un testo poderoso, complesso e di non facile lettura, rimasto incompleto, che intende presentare le principali tematiche della filosofia. In esso confluiscono anche interessi e ricerche precedenti, soprattutto a proposito dell’immaginazione, delle emozioni e della psicologia. Ne ripercorriamo l’itinerario per sommi capi.

L’indagine sull’essere

Il libro è attraversato da filoni diversi e non sempre tra loro compatibili, che rispecchiano il percorso variegato dell’autore. Anzitutto la lezione della fenomenologia, mostrata anche dal sottotitolo dell’opera. L’indagine sull’essere rimanda all’indagine sulla coscienza che lo porta a parola, mostrando la stretta correlazione coscienza-mondo.

Nell’esplicarla si nota anche l’influsso della Fenomenologia dello spirito di Hegel: tale rapporto è infatti caratterizzato dalla contrapposizione tra mondo e coscienza. È la parte più celebre, originale e discussa dell’opera, il carattere ontologico della sua proposta fenomenologica. L’essere ha due aspetti fondamentali: l’essere delle cose e l’essere della coscienza, che Sartre chiama rispettivamente in sé e per sé.

L’in sé è tutto ciò che la coscienza mostra. Sartre lo caratterizza in termini del tutto opposti a quelli della coscienza: «L’essere è opaco a sé stesso precisamente perché è ricolmo di sé stesso» (32). Inoltre

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento