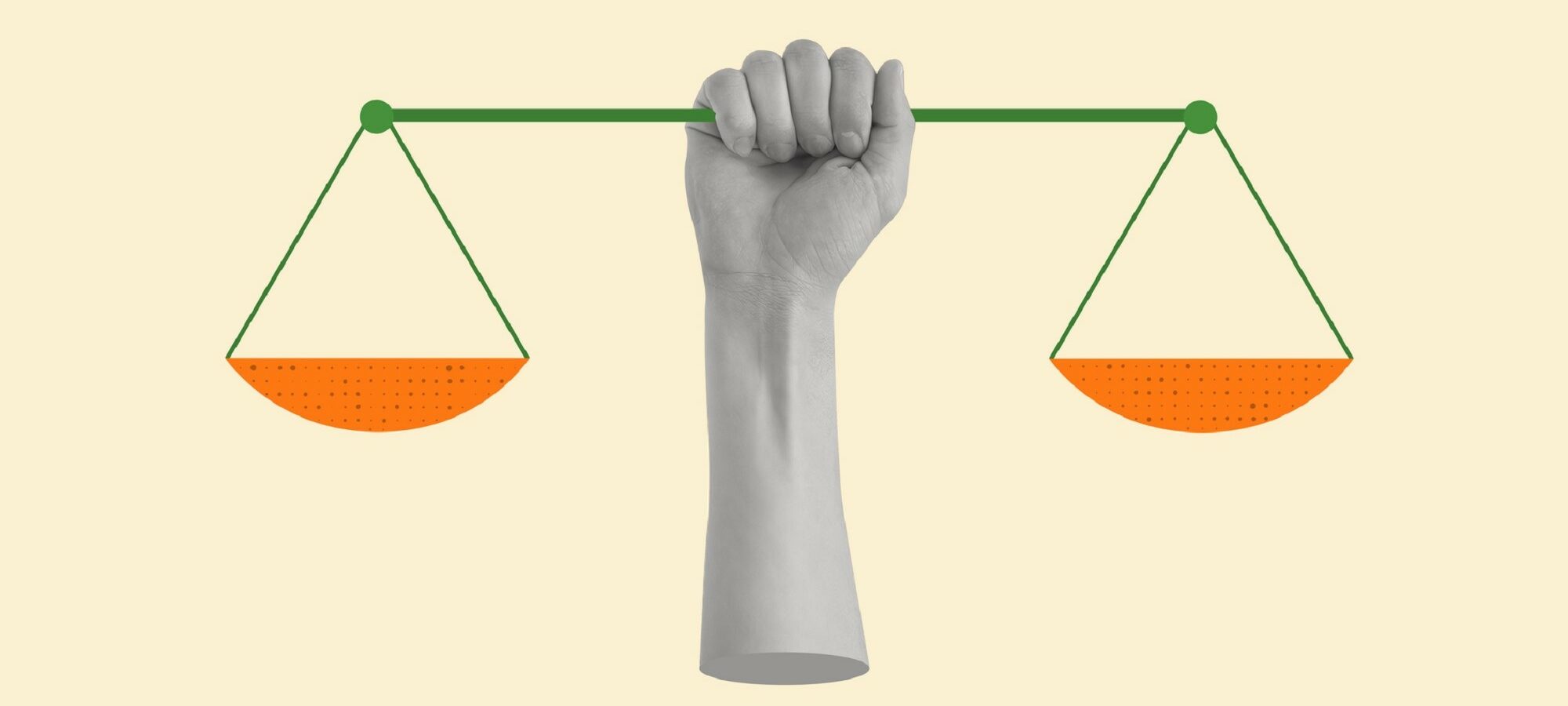

Da sempre gli uomini hanno ritenuto che operare la giustizia, e quindi dire il giusto, nelle sentenze come nelle leggi, nei rapporti tra privati come in quelli pubblici, non dipendesse solo dalle regole o norme poste da loro stessi, nei loro atti di imperio, ma che queste norme traessero la loro validità da un sistema di valori ad esse antecedente, e quindi superiore.

È interessante osservare che questa istanza di giustizia ulteriore, e perciò divina, deriva già dal pensiero classico, e dunque pagano; già Antigone dice al tiranno Creonte che le vieta di seppellire il fratello: «Né una tale forza credevo che avessero i decreti tuoi, che potesse un mortale le norme dei cieli non scritte (agrapha theōn nomima) e non labili calpestare»[1]. Il detto del potere, la legge intesa come comando, non è dunque di per sé vincolante se non risponde a determinati contenuti, ovvero, il che è lo stesso, se va contro di essi.

La fonte di queste istanze ulteriori è stata indicata sempre come superiore al potere costituito in quanto tale: la giustizia nei rapporti umani, nel nostro mondo, è stata vista sempre come un riflesso di equilibri e proporzioni che lo superano. Così, in quello che potremmo definire «l’inizio del diritto occidentale», il solco che Romolo tracciò con l’aratro alle pendici del Palatino per limitare i bina iugera propri da quelli del fratello è il riflesso sulla Terra delle orbite dei pianeti[2]: la giustizia intesa come giusta divisione dei beni tra gli uomini riflette un’armonia celeste o ultraterrena, analogamente alla tradizione del dharma indiano[3] o del fa e del li cinese[4]. Si tratta ovviamente di concezioni comprensibili all’interno di sistemi di pensiero completamente diversi dai nostri, che esprimono tuttavia le medesime aspirazioni in topiche, o argomentazioni, a noi proprie, figlie della nostra storia, come in passato l’equità e oggi le Costituzioni.

Ancora, è interessante osservare che l’equilibrio che Platone vede all’interno del corpo sociale è il medesimo che è presente nel corpo individuale[5]. In entrambi i casi, la parte razionale deve presiedere ai movimenti della parte irascibile, che contiene l’impulso ad agire, e questa deve guidare e contenere la parte concupiscibile, che genera l’appetito e il desiderio. Il re filosofo comanda i custodi della città, i guerrieri, orientando la loro forza al bene, ed essi custodiscono il popolo o i produttori nel retto operare. Qui il filosofo riprende una

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento