|

|

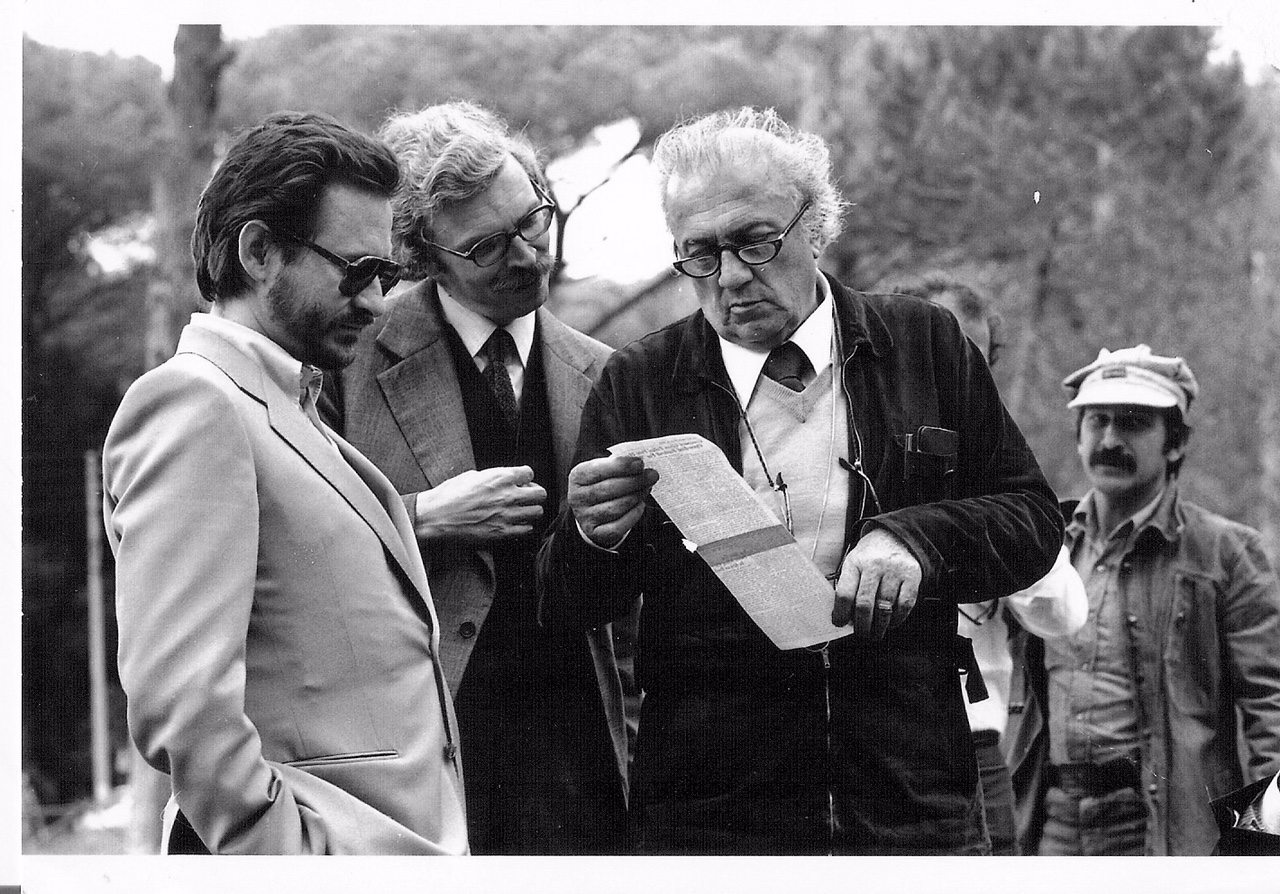

Da molto tempo desideravo incontrare a tu per tu Fellini, dopo averlo visto più volte sul set dei suoi film in mezzo al brulicare di gente che accompagna di solito il suo lavoro di regista, ed eccolo giungere a Villa Malta, sede de La Civiltà Cattolica, in un caldo pomeriggio di fine giugno. Dice di essere pronto a rispondere alle domande che sto per fargli come un amico che conversa a cuore aperto con un amico. Assecondo le circostanze favorevoli alla comunicazione reciproca e invito il regista a parlare a ruota libera, abbandonandosi al flusso dei ricordi. Vorrei sentirlo evocare alcune persone che hanno esercitato un influsso su di lui, soprattutto negli anni decisivi delle scelte giovanili, e hanno guidato i suoi primi passi nell’ambiente del cinema.

Il fascino di Rossellini

La prima figura a farsi strada nei ricordi di Fellini è quella di Roberto Rossellini, un uomo al quale il cinema deve molto. Fellini, che aveva 14 anni meno di Rossellini, lo incontrò negli anni oscuri della guerra quando, dopo essere giunto a Roma da Rimini, si guadagnava da vivere lavorando nella redazione del giornale umoristico Marc’Aurelio, scrivendo dialoghi e scenette per la radio e il teatro di varietà, e collaborando alla sceneggiatura di qualche film. «Rossellini — dice Fellini — è stato per me come il vigile che aiuta ad attraversare la strada. Quando l’ho conosciuto lavoravo già da alcuni anni nel cinema come sceneggiatore. Credo che, senza la forza trascinante del suo esempio, non mi sarei mai deciso a passare alla regia. Il ruolo di regista mi intimoriva per le doti e anche per i difetti che richiede, e che pensavo di non avere. Mi mancava l’autorità, la prepotenza, perfino la voce che ci vuole per farsi rispettare e ubbidire dalla troupe, che è sempre un po’ come una ciurma pronta ad ammutinarsi contro il capitano della nave.

«Rossellini mi ha insegnato tante cose, non solo con la creatività e il talento di cui dava prova nel fare i film, ma anche e soprattutto con la naturalezza con la quale sapeva affrontare e risolvere i problemi relativi al ruolo che si era assunto come autore di opere che si collocavano fuori dei canoni della produzione cinematografica corrente. Geniale era il suo modo di organizzare il lavoro sul piano logistico, tecnico, finanziario. In questo senso, lo considero un autentico maestro; un maestro di vita prima ancora che un maestro di cinema.

«Ero affascinato dal mondo che girava attorno a Rossellini; un mondo nel quale si poteva incontrare di tutto: ecclesiastici, banchieri, intellettuali, furfanti… Per me, che allora ero giovane, è stato senza dubbio educativo vederlo trattare, agire, gestire, comportarsi di volta in volta con grande intelligenza e abilità, per non dire astuzia, con chi pensava potesse essergli utile. In quel suo modo di fare era di una disinvoltura e di un’eleganza che mi lasciavano sbalordito. Ho detto qualche volta che, come tipo psicologico, Rossellini assomigliava a Casanova. Non lo dico nel senso volgare del termine. Ho fatto un film su Casanova e ho letto le sue memorie: un fiume interminabile di ricordi, racconti, esperienze, incontri che mette a fuoco con efficacia, anche se in una forma letterariamente non risolta, un tipo di personalità che mi ha fatto pensare a Roberto per quel modo di vivere a braccia aperte, a occhi aperti, golosamente.

«Rossellini ha sdrammatizzato sotto i miei occhi la macchina del cinema, riducendo la tecnica cinematografica, in apparenza tanto complessa, a qualcosa di semplice, chiaro, funzionale, maneggevole. Questa è stata per me la vera lezione di Rossellini; il neorealismo inteso non come estetica, ma come modo di vivere: accettare le cose che hai intorno e cercare di renderle più belle di quello che sono, almeno dentro di te.

«Assieme a questo, c’era in lui un’abilità da funambolo che gli permetteva di conciliare le contraddizioni più profonde; non solo quelle interiori, che aderivano alla sua natura, ma anche quelle che si incarnavano in presenze conflittuali, che lui riusciva ad armonizzare e a rendere amiche, se non tra di loro, almeno verso di lui. In questo si può dire che Rossellini sia stato un vero artista, senza togliere nulla ai film che ha fatto».

Mi sorprende la lucidità con la quale Fellini riesce a tracciare con poche frasi, a distanza di tanti anni, un ritratto preciso e veritiero, anche se inevitabilmente incompleto, dell’amico e maestro. Di Rossellini lo hanno maggiormente colpito quei tratti di signorilità che gli permettevano di non sentirsi mai in imbarazzo, nemmeno davanti alle situazioni più incresciose, mentre invece sembra aver raccolto di meno quegli slanci di generosità e quei momenti di abbandono che, da una parte, consentivano all’autore di Roma città aperta di percepire il palpito segreto delle cose e, dall’altra, lo spingevano su un cammino molto arduo, incurante del successo immediato, proteso verso un ideale di libertà e conoscenza al di là dei confini dell’utopia.

«Ho incontrato per la prima volta Rossellini — ricorda ancora Fellini — verso il 1940 o poco dopo, quando ero stato assunto come soggettista all’Aci Film, la società di Vittorio Mussolini. Una volta, mentre stavo negli uffici della società in via Francesco Crispi, ho visto spuntare dalla finestra accanto a quella alla quale mi ero affacciato il musetto aguzzo di Rossellini. Mi ha salutato e mi ha detto: “Pare primavera”. Eravamo in novembre, ma faceva caldo. Ci siamo messi a chiacchierare gomito a gomito come due carcerati, divisi dal muro tra le due finestre. Mi ha chiesto se avevo l’automobile. Non l’avevo. Mi ha detto: “Adesso viene Cafiero e mi faccio accompagnare alla Scalera. Vuoi venire anche tu?”. Mi aveva preso a benvolere perché gli avevo detto che ero di Rimini, città che gli ricordava un vecchio amore. Abbiamo simpatizzato come due vitelloni.

«Un’ora più tardi stavo nel teatro della Scalera dove Roberto girava in un angoletto un documentario con insetti e lucertole. Infilava con pazienza infinita dei bastoncini dentro i buchi di una costruzione di sabbia per far uscire un ramarro. La bestiola metteva fuori la testa un momentino, poi la ritirava. Quando era pronto per girare, mi pare si sia fulminata la lampadina». Il documentario che Rossellini stava girando alla Scalera era, con ogni probabilità, Il ruscello di Ripasottile. Rossellini ha iniziato la sua carriera di regista realizzando alcuni documentari sulla natura e a questa sua primitiva vocazione di documentarista è rimasto sempre fedele, anche quando ha fatto film a soggetto.

Aldo Fabrizi, la mamma e l’arcivescovo

Rossellini ha raccontato più volte le circostanze avventurose che hanno accompagnato la realizzazione di Roma città aperta, film girato nei mesi immediatamente successivi alla liberazione della Capitale, mentre la guerra continuava ancora nell’Italia del Nord. Fellini non ha particolari inediti da aggiungere a questo capitolo della storia del cinema.

«La mia collaborazione a Roma città aperta — egli dice — è stata molto marginale. Credo di essere stato coinvolto nel film perché Rossellini aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a convincere Fabrizi a fare il personaggio di don Pietro. Fabrizi esitava. È rimasta memorabile una sua battuta: “E se questi ritornano?”. Si riferiva ai tedeschi che avevano appena lasciato Roma. La battuta è rivelatrice di una certa mentalità romana. Alla paura retroattiva dei tedeschi si aggiungeva da parte di Fabrizi una certa riluttanza a lavorare con la Magnani; ma poi tutto si è appianato. Mi considero fortunato di essermi trovato a collaborare, sia pure per vie indirette, a un film importante, dal quale è nato il cinema italiano del dopoguerra, anche se non ho nulla da rivendicare sul piano creativo per quanto riguarda la sua straordinaria riuscita». Fellini mi racconta, come ha già fatto in altre interviste, in che modo Rossellini andò a scovarlo al The Funny Face Shop, la bottega delle caricature che aveva aperto con alcuni amici del Marc’Aurelio in via Nazionale, dove lavorava facendo caricature ai soldati alleati e guadagnando in proporzione, come ci tiene a precisare non senza una punta di civetteria, molto più di quello che guadagna adesso.

«Siccome avevo fatto alcune osservazioni al copione che mi avevano fatto leggere — prosegue Fellini —, Roberto mi invitò a collaborare con Amidei a una revisione dei dialoghi; ma l’argomento del film mi era piuttosto estraneo. Tranne l’incubo di quei nove mesi di occupazione nazista a Roma, le file per l’acqua, l’angoscia di quei passi chiodati che la notte si sentivano per la strada e l’essere incappato in una retata, dalla quale sono riuscito a fuggire buttandomi da un camion col coraggio della disperazione, poco sapevo delle lotte politiche di quel periodo. Il mio contributo non andò al di là di qualche suggerimento dato a Fabrizi, chiamato per la prima volta a interpretare un ruolo drammatico, qualche battuta dal risvolto umoristico, che aveva lo scopo di alleggerire il clima truculento della vicenda. Non sono mai andato a veder girare il film. Mi ricordo però che quando il film uscì, tra recensioni supponenti, piene di degnazione, alcune perfino negative, andai a vederlo e mi emozionai moltissimo».

Nessuno aveva capito, quando Roma città aperta era in fase di gestazione e lavorazione, l’importanza che quel film aveva. Forse nemmeno Rossellini, tutto preso dai problemi e dalle difficoltà che in ogni momento rischiavano di far naufragare l’impresa, riusciva a rendersi conto con chiarezza di ciò che stava facendo. È probabile che solo in un secondo momento egli si sia accorto che proprio quelle difficoltà, che avevano ostacolato la rotta del film, lo avevano costretto ad aprire, per aggirarle, percorsi inediti, straordinariamente efficaci.

«Tra le persone che hanno esercitato un influsso su di me negli anni giovanili — dice ancora Fellini — c’è Aldo Fabrizi. Quando l’ho conosciuto ero poco più che un ragazzino; avevo 18, 19 anni. Lui era un attore già affermato. Lavorava nell’avanspettacolo e nella rivista. Io scrivevo per lui qualche scenetta, qualche sketch. Lui veniva spesso a trovarmi al Marc’Aurelio. Poi ho collaborato alla sceneggiatura di alcuni film interpretati da lui: Avanti c’è posto; Campo de’ Fiori; L’ultima carrozzella. Fabrizi è stato il primo personaggio di un certo rilievo nell’ambiente dello spettacolo che ho conosciuto appena sono venuto a Roma. Ai miei occhi rappresentava un po’ tutto un mondo dal quale mi sentivo confusamente attratto. Il mio entusiasmo giovanile mi portava, infatti, verso il mondo dello spettacolo, della carta stampata, della radio…

«Non ho mai pensato che avrei fatto l’avvocato, come desiderava mio padre, o il medico, come voleva uno zio, o il sacerdote, come sognava mia madre, la quale prevedeva per me una brillante carriera ecclesiastica, e che poi è rimasta delusa, poverina, quando ha visto che prendevo una strada tutta diversa; delusione che è diventata totale al tempo de La dolce vita. L’arcivescovo di Rimini l’ha tormentata con una crudeltà degna delle psicologie della Chiesa del Seicento, della Controriforma. Era un vecchio malato, quasi ottantenne, e l’angustiava dicendo che suo figlio aveva fatto qualche cosa che faceva regredire invece che elevare gli spiriti umani. Mia mamma, che era molto religiosa, soffrì moltissimo nel sentirsi additata, in una piccola città di provincia, come la madre di un peccatore pubblico, un blasfemo, un sacrilego.

«Ricordo che andai a parlare con l’arcivescovo; ma era talmente vecchio, talmente malato, talmente stordito, che non ha capito bene chi ero. La dolce vita gli ha richiamato alla mente qualcosa ed è stato preso da un tremolio alle mani. Ha balbettato qualche parola confusa. Il cameriere, o chi lo assisteva, dopo avermi detto: “Non può agitarsi, lo lasci stare”, è scomparso per tornare immediatamente con una pasticca e un bicchiere d’acqua. Dopo essersi calmato, quel sant’uomo mi ha preso tutte e due le mani, ha voluto che m’inginocchiassi, mi accarezzava la testa, ma non ha capito assolutamente cosa volessi, cosa ero andato a fare. lo volevo soltanto convincerlo a ricevere mia madre, o a telefonarle, per dirle una parola di conforto, per farle capire che suo figlio, dopo tutto, non era un delinquente pericoloso come il bandito Giuliano». Questo aneddoto, narrato da Fellini, costituisce un significativo precedente nei confronti di una sequenza di Otto e mezzo, nella quale il protagonista, incontrando un cardinale nel parco delle terme, gli si avvicina timoroso e lo saluta con una genuflessione.

Nel convento di Maiori

Se il coinvolgimento di Fellini in Roma città aperta fu superficiale, le cose andarono diversamente con Paisà. Ora non si trattava più di limitarsi a convincere un attore a interpretare una parte e di adattare qualche battuta del copione alla particolare intonazione della sua voce. Questa volta Rossellini chiedeva a Fellini di gettarsi con lui, anima e corpo, in un’appassionante avventura. Le novità di linguaggio, che in Roma città aperta parevano il frutto di circostanze impreviste, erano ormai un dato acquisito, quasi una formula che, rivelatasi efficace nel descrivere la situazione di Roma sotto l’occupazione nazista, poteva essere applicata con risultati analoghi a situazioni di sofferenza e di lotta che la guerra aveva provocato in altri punti della Penisola.

«Roma città aperta aveva già avuto un enorme successo in America — dice Fellini — quando Rossellini mi chiese di collaborare a Paisà. Questa volta ho seguito il film molto di più, collaborando sia alla sceneggiatura, sia come aiuto-regista un po’ aristocratico; ignoravo praticamente tutto ciò che riguardava il mestiere. Durante la lavorazione di Paisà ho visto che si poteva fare il cinema con la stessa disinvoltura con cui scrivevo a macchina i pezzi per il giornale. Si potevano fare cancellature, strappare un foglio, infilarne un altro, si poteva scrivere in mezzo a una stanza con attorno altre quattro o cinque persone che stanno scrivendo, come capita nelle redazioni dei giornali.

«Rossellini girava tranquillamente in mezzo a una Napoli bombardata, con i carri armati che ci passavano alle spalle, migliaia di persone affacciate alle finestre, che gridavano, ci chiamavano, cercavano di venderci qualche cosa. Paisà è stata per me una grande esperienza in tutti i sensi, non soltanto dal punto di vista del cinema, ma proprio come esperienza umana, soprattutto come scoperta del mio Paese, che io conoscevo pochissimo, anche se avevo gironzolato un po’ con qualche piccola compagnia di avanspettacolo negli anni durante la guerra o in quelli immediatamente precedenti».

Tra i sei episodi di cui si compone Paisà, ce n’è uno che più degli altri sembra recare l’impronta della collaborazione di Fellini. È l’episodio dei frati, nel quale tre cappellani militari americani, uno cattolico, uno protestante e uno ebreo, vengono ospitati in un convento di francescani. Come lo stesso Fellini ha avuto occasione di dire in altra circostanza, l’idea centrale dell’episodio era quella dell’incontro e del confronto tra due modi diversi di concepire la religione: «Una fede attiva, come quella dei cappellani militari, e una fede meditativa e fatta solo di preghiere, come quella di certi conventi medievali che ci sono ancora in Italia»[1]. Il regista conserva un ricordo molto vivo dell’ambiente del convento di Maiori, dove l’episodio è stato girato, e ne parla con entusiasmo.

«Secondo la sceneggiatura originale del film — egli dice —, l’episodio dei frati era ambientato in Romagna. Ma quando ci trovammo a Maiori, sulla costiera amalfitana, dove è stato girato il primo episodio del film, vagando per il paese, ho scoperto questo conventino. Una volta i frati invitarono a pranzo Roberto e me. Venimmo sedotti come lo si è in genere da tutto quello che non si conosce.

L’atmosfera francescana, la povertà, il lindore delle pareti calcinate, gli orticelli, l’ingenuità di quelle creature che sembravano vivere fuori dal tempo. C’era un frate che assomigliava a Totò, lo stesso vocione cavernoso, la stessa mandibola storta. Era Totò vestito da frate. Questo ci metteva addosso un buon umore, un’allegria, una letizia che non immaginavamo di trovare in un ambiente dall’aspetto così austero. Il padre priore era un giovanottone dal sangue caldo, con una barba bluastra, foltissima, un maschione potente. C’erano quattro o cinque tipi di cui ci innamorammo. Dissi a Roberto: ”Perché non lo facciamo qui l’episodio?”. Si lasciò convincere e l’episodio venne improvvisato su quei fraticelli, anche se c’era già una traccia. Dentro l’episodio previsto trovarono il loro spazio le figure dei frati che avevamo incontrato, compreso uno vecchissimo, assolutamente angelico, che in ogni cosa vedeva un miracolo».

La genesi di questo, come di altri episodi di Paisà, è materia di dibattito tra gli studiosi del cinema italiano del dopoguerra. Tullio Kezich, nella sua biografia di Fellini, dice che la sceneggiatura originale prevedeva una soluzione narrativa diversa rispetto a quella che l’episodio ora ha.[2] È probabile che la sorpresa provocata in Fellini e Rossellini dalla scoperta del convento sia diventata essa stessa, a un livello leggermente trasposto, materia narrativa dell’episodio. L’emozione di quella stessa scoperta è all’origine del film Francesco giullare di Dio, che Rossellini dirigerà qualche anno più tardi, ricorrendo di nuovo a Fellini per farsi aiutare a elaborarne la sceneggiatura.

Podcast | SUD SUDAN. «UN CONFLITTO CHE NON È MAI FINITO»

Quattro milioni di sfollati, oltre 350mila morti, fame e povertà. Il Sud Sudan è il paese più giovane del mondo, con una storia già segnata dalle violenze. Oggi lo spettro della guerra torna a far paura, come racconta mons. Christian Carlassare, vescovo della diocesi di Bentiu. Ascolta il podcast

«Roberto — ricorda ancora Fellini — aveva cominciato a frequentare padre Lisandrini, padre Morlion e altri religiosi. C’erano sempre sottane festose attorno a lui. Ricordo di aver conosciuto anch’io in quel periodo molti religiosi, come il padre Riccardo Lombardi, sempre ispirato, il padre Rotondi, carico di vitalità. Tornando da uno di quei viaggi che Roberto faceva volentieri nel Sud, forse in compagnia di padre Lisandrini, mi telefonò e mi disse: “Vorrei fare i Fioretti di san Francesco, perché non provi a leggerli?”. Lessi il libro. Si trattava per me di un vecchio ricordo di scuola, che il tempo aveva in parte cancellato. Buttai giù un piccolo trattamentino, cercando d’individuare una certa aria da ex voto, con qualche tratto caricaturale. Poi Rossellini riuscì a rendere il tutto pieno di grazia, un tono di mistero che non era però estetizzante, e fece quel film che mi pare bellissimo».

Con Francesco giullare di Dio si chiude la collaborazione di Fellini con Rossellini. Le strade dei due registi si dividono poco dopo, mentre Rossellini gira Europa ‘51 e Fellini sta preparando il suo primo film. In Europa ‘51 Giulietta Masina aveva una particina accanto a Ingrid Bergman, il che ha dato a Fellini l’occasione di recarsi qualche volta sul set. Ma dopo di allora gli incontri tra Fellini e Rossellini si sono diradati pur rimanendo affettuosi e improntati a reciproca stima, anche al di là di certi dissapori che ci sono stati all’epoca de La dolce vita, film che a Rossellini non era piaciuto e sul quale aveva espresso pareri che Fellini non ritenne amichevoli. Dopo che Rossellini aveva scelto la televisione come mezzo privilegiato di comunicazione, facendone un uso didattico, era chiaro che gli interessi dei due, già complici affiatati in imprese spericolate, si rivolgevano ad ambiti distanti.

Jean Renoir, la gloria e Anna Magnani

Negli anni in cui Fellini frequentava Rossellini, molti registi, italiani e stranieri, facevano la corte al «padre» del neorealismo perché speravano di poter girare un film con sua moglie Ingrid Bergman. Tra questi vi era Jean Renoir, che fu ospite dei Rossellini a Santa Marinella e successivamente girò con Ingrid Bergman il film Eléna et les hommes (1956). Chiedo a Fellini se ha conosciuto personalmente Renoir.

«L’ho incontrato una sola volta a Parigi — dice Fellini — quando ci fu una proiezione de La strada alla Salle Pleyel, alla quale partecipò il cosiddetto tout Paris, ed era presente anche molta gente di cinema. C’era una gran confusione. Al termine della proiezione fui raggiunto da un giovane che mi disse che Renoir voleva stringermi la mano. Altri giovani stavano aprendo un varco tra la folla e vidi Renoir che avanzava con un gran faccione rubizzo, un grande basco in testa, se lo cavò con una manona, fece un baciamano a Giulietta e poi mi abbracciò con molta simpatia, tradendo una vera commozione per il film che aveva visto. Qualcuno vicino a me disse: “Renoir, c’est la gloire”. Ma io, un po’ frastornato come mi capita di sentirmi sempre nel ricevere complimenti particolarmente calorosi, non mi resi conto, sul momento, di ciò che significava per me un abbraccio da parte del grande maestro del cinema francese.

«Sapevo chi era Renoir. Avevo visto da giovane, a Rimini, La béte humaine con Jean Gabin che fa il ferroviere. Ma, oltre a quello, credo di non aver visto nient’altro di suo e, anche se con un po’ di vergogna, devo ammettere che non mi ricordo nemmeno i titoli dei suoi film più importanti». La risposta mi lascia stupito perché pensavo che Renoir, quando nel 1952 era venuto a Roma per girarvi Le carrosse d’or, un film che aveva come protagonista Anna Magnani, avesse avuto contatti intensi con l’ambiente cinematografico italiano. Tratto in inganno dall’alone di leggenda che circonda quel film e dalla ricca aneddotica fiorita attorno alla sua lavorazione, avevo immaginato processioni di giovani registi o aspiranti tali, guidate da Fellini, recarsi a vedere il maestro di oltralpe, tanto più che credevo Fellini legato da stretta amicizia con la Magnani, forse per averli visti recitare insieme ne Il miracolo, un episodio del film L’amore di Rossellini.

«La Magnani — dice Fellini — era una donna che incuteva una certa soggezione agli uomini e soprattutto a me che da giovane ero molto timido. Non si sapeva mai cosa stava per dire o cosa stava per fare. Era come uno di quegli strani animali che non sai se si avvicinano per leccarti o per darti una zampata. Con lei bisognava stare sempre sul chi vive. Anche Rossellini aveva paura della Magnani. A parte certe liti furibonde tra loro due, alle quali le cronache dell’epoca hanno dato un grande risalto, ricordo che, quando stava per girare Il miracolo, Rossellini mi obbligò a tingermi i capelli di biondo, impedendomi così di tornare a Roma, non solo perché gli servivo nell’improvvisare i dialoghi, ma per trovare in me una protezione contro la Magnani, che era una specie di belva che lo terrorizzava».

Fellini mi parla di quella che fu la sua unica apparizione come attore in un film. Egli stesso aveva presentato a Rossellini diversi individui capaci, a suo dire, d’impersonare un tipo di pastore rozzo e brigantesco, come era quello richiesto dal copione, ma Rossellini aveva voluto che a interpretare il personaggio fosse proprio lui. Si era così trovato, coi capelli ossigenati, nei panni di un viandante che, scambiato per un’apparizione di san Giuseppe dalla protagonista dell’episodio, una scema di paese, abusava di lei e la rendeva madre di un bambino.

«La cosa non fu affatto divertente — dice Fellini —. Eravamo soli, Roberto, la Magnani e io, in un albergo di Amalfi. Quando, per motivi di lavoro, fui costretto a tornare rapidamente a Roma, ricordo che l’ingegner Gatti della Lux, ricevendomi nel suo ufficio, non alzò mai lo sguardo oltre il mio mento, tanto considerava aberrante il fatto che mi fossi fatto tingere i capelli. Il mio rapporto con la Magnani, con la quale non ho mai avuto una vera amicizia, è diventato toccante, al punto da commuovermi, quando ultimamente accettò di fare una piccola apparizione nel film Roma. Ci vollero mesi e mesi di insistenze da parte mia per convincerla ad accettare, perché era diffidentissima. Le trattative si protrassero così a lungo che non ne potevo più e stavo quasi per rinunciare. Alla fine, il giorno che decise di venire, era così emozionata da sembrare quasi una ragazzina, una principiante. Io stesso mi sentivo imbarazzato da quel suo tremore, quella sua paura. Fece quel primo piano che, prima delle motociclette, chiude la sequenza delle notti romane. Credo che sia stata l’ultima cosa che ha fatto al cinema perché subito dopo morì».

Tra gli incontri che segnano le tappe della carriera cinematografica di Fellini, particolarmente significativo è quello con Pier Paolo Pasolini. Dopo il successo del romanzo Ragazzi di vita, Pasolini era ritenuto l’esperto numero uno su certi aspetti della vita notturna di Roma, soprattutto quella che si svolgeva ai margini della legalità, tra delinquenti di piccola taglia e frequentatori di prostitute. Fellini lo volle avere accanto a sé come consulente mentre stava preparando e realizzando Le notti di Cabiria, film ambientato tra la fauna umana che si aggira di notte nella Passeggiata Archeologica, il viale che fiancheggia i ruderi delle Terme di Caracalla.

Di notte con Pasolini

«Avevo molta stima di Pasolini — dice Fellini —. Lo ammiravo per il suo talento e il suo coraggio. Quando lo conobbi, sono rimasto colpito in maniera dolorosa da un presentimento di sciagura che incombeva su di lui e si rendeva percepibile nei tratti del volto scavato, con quegli occhietti di una vivacità scimmiesca. Questo aspetto del suo modo di essere me lo ha reso particolarmente caro. Accanto alla stima per il poeta, lo scrittore, e alla curiosità per il personaggio, c’era in me la sensazione chiara, per quanto può esserlo una sensazione di questo genere, di trovarmi di fronte a un uomo in qualche modo segnato da un destino infausto. Al di là di questo, sentivo che avremmo potuto essere amici. Stavamo bene insieme. Pasolini aveva un aspetto adolescenziale, era proprio un ragazzo, puer, aveva la struttura psicologica di un ragazzino di 12 anni, la stessa freschezza, innocenza, ansia di vita, paura. Sembrava un compagno di scuola, un amico incontrato al ginnasio.

«Ha collaborato un po’ alle Notti di Cabiria nel rifare certe battute dei dialoghi nel gergo romanesco dei papponi e delle prostitute, ma soprattutto ha collaborato portandomi in giro di notte per certe borgate che lui conosceva profondamente come il Tiburtino terzo e la Garbatella. Erano ambienti per me sconosciuti; una città notturna, abitata da topi, addirittura da ragni. Lui era un cicerone un po’ luciferino, ma sempre affascinante e molto divertito delle mie sorprese. La nostra è stata un’amicizia sincera, che però non ha avuto modo di svilupparsi. D’altra parte, ho sempre fatto un film dietro l’altro, e ciò mi ha portato a trascurare spesso i rapporti umani. Lui vedeva i miei film, si entusiasmava, mi scriveva lettere piene di consenso. Io devo dire colpevolmente che, tranne Accattone, i suoi film non li ho mai visti».

Delle scorribande notturne, di cui parla Fellini, è rimasta traccia in una poesia di Pasolini, La religione del mio tempo, che esprime, tra l’altro, l’ammirazione di Pasolini per il cinema di Fellini. Egli considerava l’amico regista come «il più alto» tra coloro che, ponendosi al di fuori di una rigorosa analisi sociopolitica della realtà, guardano agli esseri umani come a una serie di casi singoli, degni di essere amati «creatura per creatura».[3]

Pasolini ha espresso in momenti successivi giudizi diversi sul cinema di Fellini. Quando, dopo Otto e mezzo, l’ispirazione felliniana sembrava girare un po’ a ruota libera, Pasolini si unì a quei critici che auspicavano, da parte di Fellini, il ritorno a una maggiore sobrietà nell’impiego dei mezzi espressivi e un più rigoroso controllo delle risorse della sua fantasia. In seguito, favorevolmente impressionato da Roma e Amarcord, disse che Fellini aveva fatto bene a non dar retta ai consigli dei critici, ma a seguire ilsuo istinto di artista.

«Dopo La dolce vita — prosegue Fellini —, nell’entusiasmo per il successo di quel film, avevo fondato assieme ad Angelo Rizzoli una società per far fare film ai giovani, la Federiz, che aveva gli uffici in via della Croce.

«Uno dei primi film che la società doveva produrre era Accattone di Pasolini. In quello stesso anno, la società avrebbe dovuto produrre anche Banditi a Orgosolo di De Seta, Il posto di Olmi, El cochecito, che Ferreri aveva già girato in Spagna anche se gli mancavano i soldi per concluderlo, e un film collettivo che s’intitolava Le italiane e l’amore. Tutti questi progetti sono stati da me caldeggiati con uno slancio forse un po’ ingenuo, senza rendermi conto dei problemi pratici e organizzativi che la gestione simultanea di tutte queste iniziative comportava. Non mi ero accorto che non ero fatto per fare da balia ai miei colleghi più giovani. Per Pier Paolo giunsi fino a organizzargli una settimana di lavoro perché potesse fare dei provini da far vedere a Rizzoli.

«Quello che rovinò tutto fu Clemente Fracassi, un uomo molto avveduto, ma fin troppo prudente, che Rizzoli mi aveva messo accanto per frenare il mio entusiasmo. Fracassi era un bravissimo organizzatore generale, che sapeva rendersi molto utile dopo che un film era partito, ma era assolutamente nefasto se un film doveva ancora partire. Era un perfetto pessimista, che dava il meglio di sé nella previsione dei guai che avrebbero potuto ostacolare un’impresa creativa. In questo modo riusciva ad assicurare alla realizzazione di un film un percorso tranquillo. Ma, nel caso di Accattone, ha prospettato a Rizzoli tante di quelle avversità, che alla fine ho dovuto affrontare il compito sgradevole di dire a Pier Paolo che non ero riuscito a far approvare il suo progetto; sorte che toccò poi anche agli altri film che avevamo in programma».

Negli anni Cinquanta e Sessanta, Fellini, Rossellini e Pasolini costituivano una sorta di triangolo magico all’interno di una più vasta costellazione di autori del cinema italiano. Se l’attenzione si rivolge con maggiore intensità ai loro nomi, è perché nei loro film, più che in quelli di altri, si manifesta l’aspirazione verso un recupero di valori umani, che spesso sembra collimare con una vera e propria sete di redenzione spirituale. Il miracolo di Rossellini, La strada di Fellini, Accattone di Pasolini sono tappe di un comune percorso di ricerca dell’autentico attraverso l’umile. Francesco giullare di Dio e Il Vangelo secondo Matteo, rispettivamente di Rossellini e Pasolini, sono due film di argomento esplicitamente religioso, la cui riuscita presuppone tanti altri film dei medesimi autori, dove la religione è presente in maniera implicita. Fellini non ha mai varcato, se non episodicamente, il limite che separa la religiosità implicita da quella esplicita, nel senso che, a differenza dei due colleghi ricordati, non ha mai fatto un film interamente intessuto di tematiche religiose, anche se si può dire, in un certo senso, che ogni suo film è animato dal soffio misterioso di un Dio nascosto.

Il cinema è luce

Dopo aver ricordato con parole commosse gli amici del tempo che fu, Fellini, sollecitato dalle mie domande, passa a parlare di se stesso. Lo fa non senza opporre qualche resistenza, affermando che lui è la persona meno adatta a parlare di sé e dei suoi film. Dice di non conoscersi, di non sapere effettivamente chi è. I film che fa non sono suoi, nel senso che non è lui a farli, ma un altro; un personaggio misterioso che viene e va; dal quale si sente invaso, posseduto…

«Quando sono seduto ai margini del set — dice Fellini — e mi guardo la punta delle scarpe, come sto facendo in questo momento, non so nemmeno che film ci sia attorno a me; se è Lo sceicco bianco, La dolce vita, Casanova o La voce della luna… Mi pare che sia sempre la stessa cosa; sono sempre io, nella stessa maniera, oppure è un altro. Sono io in attesa di un altro; so che deve venire. Qualcuno che, a un certo momento, mi fa smettere di guardarmi le scarpe, mi fa alzare dalla sedia, prendere il megafono e cominciare a inveire, a gridare, a dare ordini… Con totale sincerità posso dire, anche a costo di apparire un po’ ridicolo, che nel mio vivere corporeo, nell’accadere fenomenico del mio essere biologico, c’è un abitatore che fa il regista, lo fa da sempre ed è sempre lo stesso.

«Finché il film appartiene alla sfera immaginativa, alla fantasia, quando ci penso in ufficio, per la strada, o anche quando lo preparo, questo abitatore, che conosco da sempre, non c’è; subentra, sia pure con gradualità, nel momento in cui comincio a girare un film. Ho proprio la sensazione che, quando entro in teatro, cammino con un passo diverso, mi torna la voce che non è quella di tutti i giorni e sono abitato da questo strano individuo che continua a raccontare cocciutamente storie, che poi sono sempre la stessa storia, nella quale cambia solo il punto di vista. Per questo, le riflessioni teoriche sui miei film mi lasciano per lo più indifferente. Non riesco a suddividere il mio cinema, come fanno certi critici, in periodi successivi, a stabilire evoluzioni o involuzioni. Forse nei primi film c’era un maggiore rispetto nei confronti del racconto tradizionale, che poi si è andato sfaldando, per lasciare il posto a forme espressive più libere e aperte. Ma non saprei dire quando e come ciò sia avvenuto. Non tocca a me dirlo».

Fellini, che, come ricordava egli stesso poco fa, ha lavorato per molto tempo come soggettista e sceneggiatore prima di passare alla regia, ha conosciuto l’impianto paraletterario del cinema prima di conoscerne l’aspetto tecnico e di poterne saggiare le autonome capacità espressive. «In quarant’anni che faccio questo mestiere — egli dice — ho capito a poco a poco che l’elemento che conta più di ogni altro nel cinema è la luce. Nel cinema la luce tiene il posto dell’ideologia, della filosofia, diventa un fatto di espressione, di comunicazione estetica. Avendo capito questo, mi sono accorto di sentire sempre meno il bisogno del racconto, della sceneggiatura. Vorrei arrivare a poter fare un film con due sedie e quattro riflettori, con qualche gelatina per dare alla luce colorazioni diverse… Sto esagerando, naturalmente. Se il cinema deve assomigliare per forza a qualche cosa, direi che più che a ogni altra cosa assomiglia alla pittura, e forse è proprio nei confronti della pittura, più che della letteratura, che il cinema ha un debito di gratitudine e un rapporto di dipendenza. Come la pittura, anche il cinema è immagine. La pittura è luce, e il cinema lo si fa con la luce».

Azzardo l’ipotesi che il distacco dal racconto tradizionale e dalla sceneggiatura, di cui parla Fellini, si sia concretizzato per lui, in maniera emblematica, durante le riprese di Otto e mezzo, quando ha deciso d’inventare un finale diverso da quello che era previsto nella sceneggiatura. In fondo, tutto il suo cinema precedente può essere considerato come la ricerca di quel finale, mentre tutto il suo cinema successivo ne è, in qualche modo, il proseguimento in forma di ripetizione o variazione. Fellini è d’accordo sul fatto che Otto e mezzo rappresenta, se non una svolta, per lo meno una novità nell’ambito della sua produzione cinematografica, non solo, o non tanto, per il finale quanto per l’impostazione generale del film.

«Il carosello che chiude Otto e mezzo — egli dice — lo avevo pensato per il trailer, per la presentazione del film, che avrei voluto fare con tutti i personaggi che si presentano al suono di una musichetta da circo. Poi, mentre giravo questa presentazione, ho detto: “No! Questo è il finale del film”, e l’ho rifatto col ritmo giusto, la scansione precisa e la sintassi che ora ha. Ma, a pensarci bene, è un finale da avanspettacolo, una passerella da spettacolo circense. Tutto il film ha una struttura libera, per cui il finale sembra la deflagrazione massima della libertà; in effetti è un finale classico, con tutti gli attori in scena per ringraziare il pubblico. Ha sorpreso e commosso perché era inatteso. In un film che sembrava psicologico o addirittura psicanalitico, nessuno si aspettava un finale così festoso e liberatorio. In effetti, però, è quanto di più tradizionale ci potesse essere».

Ho fatto un sogno

Ricordo di aver visto alla televisione un programma sul cinema di Fellini, realizzato da Sergio Zavoli[4], nel quale la mamma del regista diceva di essere rimasta particolarmente impressionata dalla scena del cimitero che si vede in Otto e mezzo, dove il protagonista dice al padre: «Abbiamo parlato così poco tra noi». La mamma di Fellini proseguiva: «Speriamo che in un altro film Federico non debba dire: Mamma, abbiamo parlato così poco tra noi». La mamma di Fellini è vissuta fino a pochi anni fa. Non so se sia stato esaudito il suo desiderio di un dialogo intenso col figlio regista.

«Il rapporto con mia madre — dice Fellini — non si è mai evoluto, non è mai diventato una relazione individuale. In Italia, ma penso che sia così anche nel resto del mondo, padre e madre sono due archetipi che difficilmente riescono a far emergere l’individuo che ci sta dietro, cioè quell’uomo padre e quella donna madre. Non è consentito riuscire a vederli come individui. Rimangono sempre il padre e la madre. La loro individualità è cancellata, mortificata, resa invisibile da queste due figure che appartengono all’inconscio collettivo, al mondo degli archetipi: il padre e la madre. Non so se ci sia qualcuno che è riuscito ad avere coi propri genitori un rapporto, non dico alla pari, ma di reale conoscenza personale al dì là di questa enorme lastra deformante». Fellini parla di lastra deformante come si potrebbe parlare di una lastra tombale. La madre di Fellini si chiamava Ida Barbiani ed era romana di sette generazioni. Era una persona schiva e introversa, caratteristiche che ha trasmesso a Federico, il primo dei suoi tre figli[5]. Il padre, Urbano, era nato a Gambettola ed era un tipo sanguigno, assai diverso dalla moglie.

«Una volta — dice ancora Fellini — ho fatto un sogno che tentava di rendermi chiaro quello che sto cercando confusamente di dire. Scendevo in un albergo, che è la casa di tutti, non la casa mia. Il portiere molto gentilmente mi chiedeva la carta d’identità. Gliela davo e lui diceva con tono meravigliato: “Fellini… curioso! C’è una coppia che ha lo stesso nome suo”. Io non condividevo né la curiosità né lo stupore espressi dal portiere. Salito in camera, suonava il telefono. Era il portiere che mi diceva: “Se si affaccia alla finestra, può vedere la coppia che ha il suo nome, signor Fellini”. Un po’ infastidito da questa insistenza, mettevo giù il telefono, mi affacciavo alla finestra e vedevo che questa coppia erano proprio mio padre e mia madre, che mi voltavano le spalle. Eravamo nel Grand Hotel di Rimini; loro stavano sulla terrazza e guardavano verso il mare.

«Suonava di nuovo il telefono alle mie spalle, andavo a rispondere, era ancora il portiere che, questa volta, con una voce molto intimidita, non cordiale come prima, ma quasi come avesse paura di disturbare, diceva: “Vuole che glieli presenti?”. Cadeva un lungo silenzio, dopo di che io dicevo: “No, grazie, non importa”. Tornavo alla finestra e adesso mio padre e mia madre non erano più sulla terrazza antistante, ma erano lontani e piccolissimi, in fondo al lungomare, in mezzo a tanta gente. Questo sogno, come mi è sembrato di capire molto più tardi, cercava di farmi vedere padre e madre come due persone qualsiasi. La mia risposta: “Non li voglio conoscere” era una presa di coscienza nei confronti dell’impresa impossibile, da eroe greco, che tentavo di compiere, quella cioè di disconoscere i propri genitori in quanto tali, ma di vederli soltanto come due individui, confusi tra le migliaia di altri individui che passeggiavano sul lungomare.

«Nella realtà, questa impresa non sono riuscito a compierla. Per questo i miei rapporti con mio padre e mia madre non sono mai stati come, in fondo, avrei voluto che fossero. Mio padre mi era simpatico, o meglio, mi è diventato simpatico dopo morto, al suo funerale, quando ho visto che era compianto da un paio di donne di quelle che piacciono a me. L’ho messo anche in un soggetto cinematografico, forse il più bello che ho scritto, ma che poi non ho realizzato. S’intitolava Viaggio con Anita. L’ho venduto tanti anni dopo, un po’ vergognosamente, a Grimaldi, che lo ha fatto realizzare a Monicelli, ma è diventato tutta un’altra cosa. Se ho un pentimento, è riferito al fatto di non aver realizzato quel film».

Il tempo dell’incontro con Fellini è volato. Avrei ancora tante cose da chiedergli, soprattutto per quanto riguarda la presenza della religione nei suoi film. M’invita ad andarlo a trovare negli stabilimenti cinematografici sulla via Pontina, vicino a Pomezia, dove le riprese del film La voce della luna sono giunte alle ultime battute. Mi riprometto di farlo al più presto. Forse Fellini mi farà conoscere quello strano personaggio di cui mi parlava, l’abitatore intermittente del suo involucro corporeo, che è autore dei suoi film.

Copyright © La Civiltà Cattolica 1989

Riproduzione riservata

***

[1] Fellini parla del suo mestiere di regista, risposte di Fellini alle domande degli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia, in Bianco e nero, n. 5, maggio 1958, III-VI.

[2] Cfr T. KEZICH, Fellini, Camunia, Milano 1987, 126.

[3] Pasolini sosteneva, dopo aver visto La dolce vita, che l’ideologia di Fellini s’identifica con un’ideologia di tipo cattolico, e che l’unica problematica ravvisabile nel film è il rapporto non dialettico tra peccato e innocenza. «Dico non dialettico — precisava Pasolini — perché regolato dalla grazia» (cf «L’irrazionalismo cattolico di Fellini», in Filmcritica, n. 94, febbraio 1960). I versi di Pasolini dedicati a Fellini sono i seguenti: «Col più alto di questi, andavo per l’oscura / galleria dei viali, una notte al confine / della città battuta dalle anime / perdute, sporchi crocefissi senza spine, / allegri e feroci, ragazzacci e mondane, / presi da ire di viscere, da gioie / leggere come le brezze lontane / scorrenti su loro, su noi, / dal mare ai colli, nel tempo / delle notti che mai non muoiono… / Io sentivo il sacrilego sentimento / che esaltava il mio amico a quelle / forme dell’esistere, prede d’un vento / che le trascinava sulla terra, / senza vita alla morte, senza coscienza / alla luce: ma gli erano sorelle […]. / Poi corremmo come in cerca dell’ignaro / Dio che li animava: lui lo sapeva, dove. / Guidava la sua Cadillac di cinematografo, / con un dito, arruffando con l’altro la giovane / sua grande testa, parlando, stanco e instancabile…». La rievocazione poetica prosegue con una sorta di teofania che avviene nei pressi di Torvajanica, dove Fellini ha condotto Pasolini per fargli respirare l’aria del mare: «Ecco la luce e la bianchezza immortale / del Dio: dritto, vicino, che col fiato / ci bagnava, dall’arruffato mare, / in una colonna salata ed estatica / di pulviscolo, così violento al tatto / che il rombo del frangente s’era smorzato» (La religione del mio tempo [1957-59], in Le poesie, Garzanti, Milano 1975, 230-232). Lo stesso Pasolini precisa in una nota che la persona con cui andava «per l’oscura galleria dei viali…» era Federico Fellini.

[4] Il programma, realizzato nel 1964, ha per titolo Un’ora e mezza con il regista di «Otto e mezzo» ed è stato ritrasmesso recentemente dalla RAI.

[5] Fellini è nato nel 1920 e ha un fratello, Riccardo, nato un anno dopo, e una sorella, Maddalena, nata dieci anni dopo di lui.