|

|

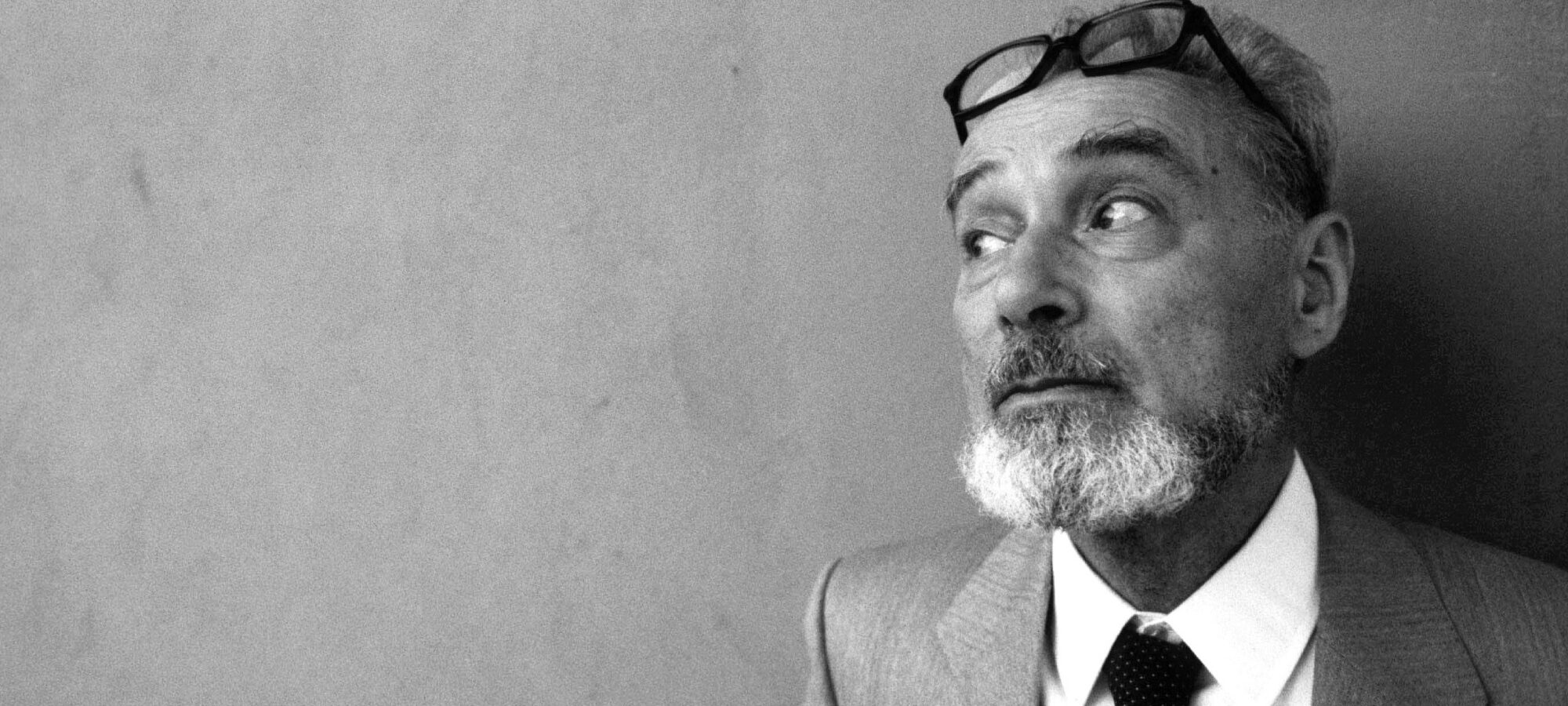

Trent’anni fa moriva suicida, all’età di 67 anni, Primo Levi: il suo corpo veniva ritrovato l’11 aprile 1987, in fondo alle scale della sua casa di Torino. Era un chimico, da qualche anno in pensione, che soleva definire il suo lavoro «il mestiere di giorno», per distinguerlo dall’altro, quello di notte, consistente in un’attività di scrittura di ciò che gli bruciava drammaticamente nell’intimo. Non si definiva scrittore, perché lo scrivere per lui non era un mestiere, ma un «non-mestiere»: era piuttosto riposo, libertà, riflessione.

Levi fu partigiano e soprattutto testimone dell’orrore del Lager, documentando al mondo la tragedia di un genocidio che ha segnato la storia dell’umanità: «Scrivo quello che non saprei dire a nessuno»[1], annotava nell’appendice al volume Se questo è un uomo, rivelando il suo forte bisogno di raccontare e comunicare.

Aveva 24 anni quando fu recluso nel campo di concentramento di Auschwitz, nel marzo 1944; vi rimase 11 mesi, fino al momento della liberazione. Sopravvissuto agli stenti, alla fame, alle umiliazioni, Levi riuscì a tornare in Italia dopo un tortuoso cammino, una vera odissea attraverso la Polonia, la Russia Bianca, l’Ucraina, la Romania, l’Ungheria e l’Austria: un viaggio poi narrato nel saggio La tregua, del 1963[2]. Al 1947 risale invece il suo capolavoro, Se questo è un uomo[3], dove egli rievoca la prigionia ad Auschwitz e le atrocità subite nel campo di concentramento.

Un singolare destino avvolse questo libro: rifiutato da diversi editori, fu pubblicato dalla piccola casa editrice De Silva, diretta da Franco Antonicelli e, al momento dello scioglimento di questa, il testo sembrò cadere nell’oblio. Solo la ristampa, fatta da Einaudi nel 1958, nella prestigiosa collana «Gli Struzzi», ebbe una grande accoglienza e fu tradotta in numerose lingue. I sommersi e i salvati, del 1986[4], è invece una delle ultime opere di Levi, frutto di una riflessione durata quarant’anni sull’esperienza di vita nel Lager. È stato definito il libro della «vergogna», dal titolo di uno dei capitoli centrali. «La “vergogna” – commentava Clara Levi Coen – non si riferisce ai rimorsi dei veri colpevoli, ma è il sentimento doloroso che assale proprio coloro che dovrebbero gioire per essere salvati: vergogna per l’offesa patita, vergogna per essere sopravvissuti, vergogna, infine, per appartenere al genere umano che si è reso così atrocemente colpevole»[5].

Sebbene Levi abbia scritto altri libri, romanzi e racconti a carattere scientifico, i suoi grandi successi sono costituiti da queste tre opere autobiografiche, annoverabili tra i capolavori del Novecento.

* * *

Pur non essendo stati scritti da un letterato di professione, i libri di Primo Levi sono veri e propri gioielli letterari, perché nascono dalla sofferenza vissuta, meditata, e mai accettata. Narrano il dramma dell’ebreo deportato, condannato a morire di disprezzo, di fatica, di fame, di malattia, di percosse. Sebbene il racconto de La tregua si apra con la fuga dai soldati tedeschi dal Lager di Auschwitz e il rientro in Italia duri nove mesi – dalla fine di gennaio a quella di ottobre –, si ripropone quasi inaspettato il nodo della vita quotidiana: anche se tutto sembra essere ormai alle spalle, è necessario invece ancora smaltire goccia a goccia, senza impossibili colpi di spugna, la fatica, la fame, l’agonia, l’infamia del Lager. Solo tre delle 650 persone con cui Levi era stato deportato tornarono a casa: alle altre toccò come destino la morte.

Nelle tre opere autobiografiche la scrittura è straordinariamente lucida, propria di chi ha intensamente memorizzato, analizzato con stupore e occhio fermissimo tutti gli istanti di quel tempo perduto. E lo dice con una sobrietà e una concretezza che divengono corposità della parola, evidenza visiva di un itinerario immobile e quasi incolore, disperazione di non ritrovare mai più la propria umanità perduta, il proprio habitat. Non si narra più la guerra e il Lager, ma se ne inventariano i residui solidi: ultimo tra tutti il suicidio, significato – consapevolmente o no – nell’ultima pagina del volume La tregua.

* * *

I libri di Primo Levi, come ogni scritto autobiografico, rappresentano un documento prezioso. Sull’umanità russa, innanzitutto, guardata con estrema simpatia e affetto; e non solo per contrasto verso i tedeschi, ma anche per sincera ammirazione della «stupenda» barbarie, della noncuranza burocratica (alla quale pure fu dovuto, in larga misura, il ritardo nel rientro in Italia), dell’esplosività biologica, della facilità nel contatto umano.

Il giudizio sui tedeschi è severo: quando ne parla, Levi rientra con l’animo nel Lager e li guarda con gli occhi di allora, supponendo che siano tutti colpevoli, con l’eccezione di pochi giusti. Molta franchezza si rivela nel presentare in quel contesto la solidarietà ebraica, ma anche l’istintivo impulso e l’abilità di questa nel trafficare, imbrogliare, trarre ogni situazione a proprio vantaggio.

Eppure, il documento maggiore, e non esclusivamente privato, è la sfilata di personaggi straordinari che soltanto circostanze estreme rivelano, sottraendoli alla banalità quotidiana. Se anche le condizioni di vita nel Lager furono disumane, alcuni ebbero la forza e il coraggio di affermare la propria dignità e di conservare la propria umanità.

Così Steinlauf, sergente dell’esercito austro-ungarico, amico cinquantenne di Levi, che a torso nudo ogni mattina si lava con l’acqua ghiacciata e sporca, e «si strofina collo e spalle con scarso esito (non ha sapone), ma con estrema energia. Steinlauf mi vede e mi saluta, e senza ambagi mi chiede perché non mi lavo. Perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto sto? […] Non sa che dopo mezz’ora ai sacchi di carbone ogni differenza fra lui e me sarà scomparsa? Lavarsi la faccia nelle nostre condizioni è una faccenda insulsa, addirittura frivola: una lugubre ripetizione di un rito estinto. Ma Steinlauf […] mi somministra una lezione in piena regola, […] che non ho dimenticato allora né poi: che appunto perché il Lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare; che anche in questo luogo si può sopravvivere. […] Siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte certa, ma una facoltà ci è rimasta e dobbiamo difenderla, perché è l’ultima… la facoltà di negare il proprio consenso. […] Per restare vivi, per non cominciare a morire»[6].

Singolare inoltre è la figura di Alberto, il suo miglior amico. Ha 22 anni, due meno di Levi, ma dimostra capacità di adattamento straordinarie. «Alberto è entrato in Lager a testa alta, e vive in Lager illeso e incorrotto. Ha capito prima di tutti che questa vita è guerra; non si è concesso indulgenze, non ha perso tempo a recriminare e a commiserare sé e gli altri, ma fin dal primo giorno è sceso in campo. Lo sostengono intelligenza e istinto: ragiona giusto, spesso non ragiona ed è ugualmente nel giusto. […] Lotta per la sua vita, eppure è amico di tutti. “Sa” chi bisogna corrompere, chi bisogna evitare, chi si può impietosire, a chi si deve resistere. Eppure (e per questa sua virtù oggi ancora la sua memoria mi è cara e vicina) non è diventato un “tristo”. Ho sempre visto, e ancora vedo in lui, la figura dell’uomo forte e mite, contro cui si spuntano le armi della notte»[7].

Levi punta alla scoperta dell’uomo nelle sue miserie e nel suo mistero, nella sua autenticità, come nel caso del Moro di Verona, un vecchio bestemmiatore, dall’ossatura di dinosauro, dagli occhi violentemente gialli e venati di sangue, con un petto in cui «gli ribolliva senza tregua una collera gigantesca, ma indeterminata: una collera insensata contro tutti e tutto, contro i russi e i tedeschi, contro l’Italia e gli Italiani, contro Dio e contro gli uomini, contro se stesso e contro noi, contro il giorno quando era giorno e contro la notte quando era notte, contro il suo destino e tutti i destini, contro il suo mestiere»[8]. Spesso fissava il vuoto e taceva, ma bastava una piccola contrarietà e «il suo petto profondo si sollevava come il mare quando si gonfia in tempesta, e il meccanismo del vituperio si rimetteva in movimento. […] Nella sua disperata demenza senile […] c’era una grandezza e anche una forza, e una barbarica dignità, la dignità calpestata delle belve in gabbia»[9].

Va ricordato anche Lorenzo, di cui Levi scrive: «Io credo che proprio a Lorenzo debbo di essere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato, con la sua presenza, con il suo modo così piano e facile di essere buono, che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro, qualcosa e qualcuno di ancora puro e intero, di non corrotto e di non selvaggio, estraneo all’odio e alla paura; qualcosa di assai mal definibile, una remota possibilità di bene, per cui tuttavia metteva in conto di conservarsi. […] Lorenzo era un uomo; la sua umanità era pura e incontaminata, egli era fuori di questo mondo di negazione. Grazie a Lorenzo mi è accaduto di non dimenticare di essere io stesso un uomo»[10].

Sono personaggi che, con tutta la loro luminosità, emergono dalla tragedia del Lager. Individui che rivelano, nel mistero della Shoah, una capacità straordinaria di resistere al male. Di loro Levi ha una felice memoria: gli hanno insegnato a non dimenticare di essere uomo. Il genere umano ha ricchezze inesauste e impensabili; e sono proprio le circostanze estreme a rivelarle. Primo Levi ha colto quelle ricchezze ed è riuscito a esprimerle e a comunicarle.

Al ritorno in patria, una volta raggiunta la meta, ecco la speranza che sembra illuminare i giorni: la speranza della libertà, della pace sicura, della stabilità familiare. Purtroppo la realtà della condizione umana si ripresenta a Levi nella crudezza di un brutto sogno. La tregua si conclude con un simbolico suicidio e con un’amara riflessione, così formulata da p. Ferdinando Castelli nel 1964, nella recensione del libro per la nostra rivista: «La vita è un Lager, sostanziata di sofferenza, di precarietà, di nulla. Sotto il suo arco qualche breve parentesi, qualche tregua, poi la realtà ti afferra e ti mette violentemente dinanzi alla tragedia dei giorni. Pertanto vale la pena di vivere? Levi non risponde, avviluppato com’è nel mistero dell’esistenza»[11].

La risposta a quella domanda è venuta più tardi, nella tragedia: Primo Levi, umile testimone del Lager, o meglio «martire» di quell’orrore, non ha saputo resistere alla vergogna di una disumanità che in nessun modo, nei lunghi quarant’anni che seguirono al suo ritorno, gli era stato possibile accettare.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2017

Riproduzione riservata

***

[1]. P. Levi, «Appendice», in Opere, vol. 1, a cura di M. Belpoliti, Torino, Einaudi, 1997, 173.

[2]. Id., La tregua, ivi, 1963. Il libro ha vinto il premio Campiello nel 1963. Cfr Id., Opere, vol. 1, cit., 203-397.

[3]. Id., Se questo è un uomo, Torino, F. De Silva, 1947. Il direttore della casa editrice, F. Antonicelli, cambiò il titolo originario di Levi, I sommersi e i salvati, in Se questo è un uomo. Il successo e la notorietà dell’opera venne con Einaudi, che precedentemente, nel 1958, aveva rifiutato l’opera. Il risvolto di copertina, anonimo, era stato scritto da Italo Calvino. Cfr anche in Id., Opere, vol. 1, cit., 3-201, dove è inclusa anche l’Appendice del 1976 per l’edizione scolastica del libro, in cui Levi risponde alle domande che gli vengono poste dagli studenti.

[4]. Id., I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi, 1986. Cfr Id., Opere, vol. 2, cit., 997-1153. Nell’anno della sua pubblicazione il libro ha ricevuto il premio Marotta e il premio Acqui Terme, «Testimone del tempo».

[5]. Cfr C. Levi Coen, «Come le donne ebree vedono Primo Levi», in Primo Levi: la dignità dell’uomo, a cura di R. Brambilla – G. Cacciatore, Assisi (Pg), Cittadella, 1995, 17. Clara Levi Coen era presidente dell’Associazione donne ebree di Mantova. Si veda il capitolo su «La vergogna», in P. Levi, I sommersi e i salvati, cit., 53-67.

[6]. P. Levi, Se questo è un uomo, cit., 47 s.

[7]. Ivi, 68 s.

[8] . Id., La tregua, cit., 114.

[9] . Ivi.

[10]. Id., Se questo è un uomo, cit., 146.

[11]. F. Castelli, «Romanzi in vetrina», in Civ. Catt. 1964 I 564.