|

|

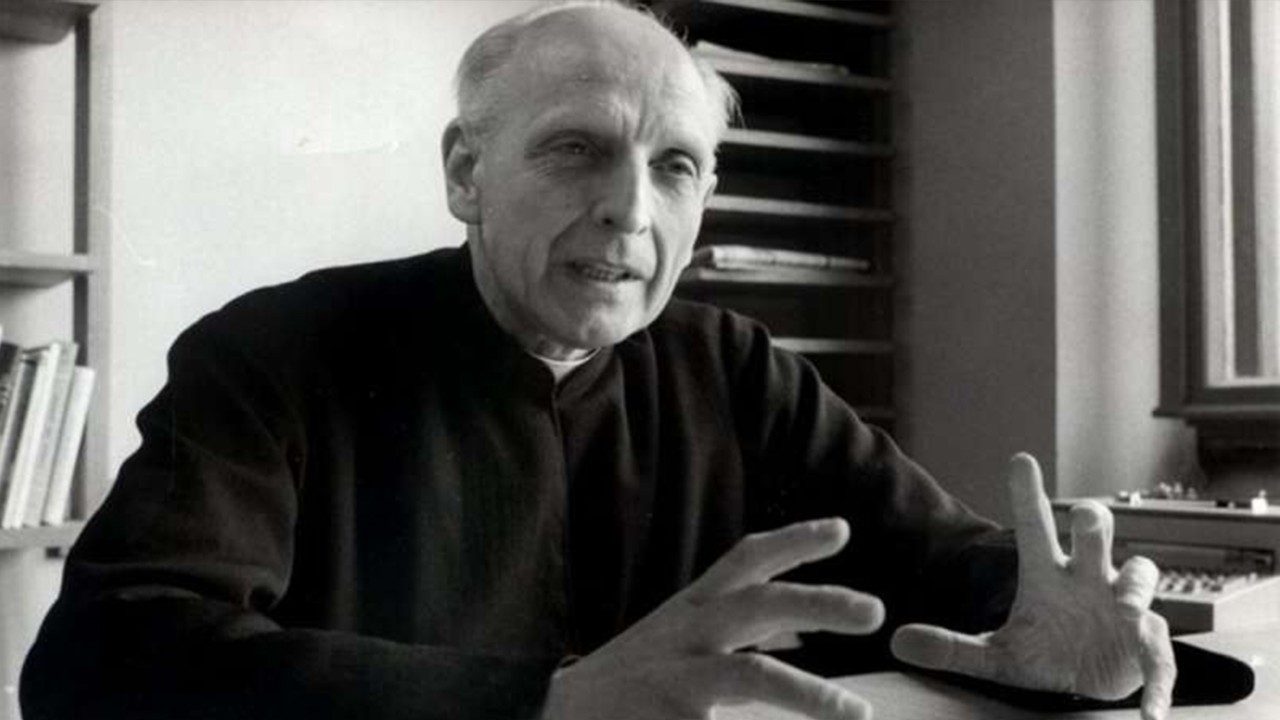

Pedro Arrupe, nato a Bilbao nel 1907, entrato nella Compagnia di Gesù venti anni dopo, espulso dalla Spagna con tutti i suoi compagni gesuiti nel 1932, ordinato sacerdote nel 1936, partito per il Giappone nel 1938, ivi maestro dei novizi prima di diventare viceprovinciale e poi provinciale della provincia giapponese, fino alla sua elezione, il 22 maggio 1965, a superiore generale della Compagnia di Gesù, sostituito infine nel 1983 in seguito a una trombosi cerebrale subita il 7 agosto 1981, è stato chiamato alla casa del Padre il 5 febbraio 1991, vigilia della memoria dei martiri giapponesi.

Al termine di una vita

Le scarne indicazioni che precedono forniscono il quadro esterno della vita di un uomo: un sacerdote conosciuto e amato da tanti, di cui molti hanno apprezzato la grandezza d’animo, lo spirito di fede, il senso profondamente religioso, penetrato da un amore vivo per Dio e per i fratelli, carico di una speranza che niente poteva distruggere né sminuire.

La valutazione del governo svolto dal p. Arrupe negli anni insieme ricchi e difficili del postconcilio è stata e sarà controversa. Da una parte, si dirà che il p. Arrupe optò chiaramente per un governo in cui le motivazioni spirituali e il rispetto per la persona avevano un posto prioritario; forse a questo tipo di governo lo portava anche la sua sensibilità e il suo temperamento. Dall’altra parte, si obietterà che questa opzione rese il suo governo troppo debole. Si riconoscerà che, persona «carismatica», Pedro Arrupe era meno dotato per l’organizzazione e l’amministrazione, anche se la sua enorme capacità di lavoro gli permise sempre di far fronte, con l’aiuto dei suoi collaboratori, alle esigenze pesanti del suo incarico. Prescinderemo qui dal tipo di governo svolto dal p. Arrupe, per soffermarci esclusivamente sulla sua testimonianza religiosa e spirituale, offerta sia nella propria vita sia nella sua riflessione. Qui infatti c’è meno controversia; e, se ne esce un ritratto molto positivo, è anche perché, tra le persone che conobbero direttamente Pedro Arrupe, difficilmente si troverebbe chi metta in questione le sue virtù personali.

Ora, per evocare brevemente la sua personalità spirituale, ci sembra di poter fare riferimento ai tratti che vengono indicati all’inizio della Formula Instituti, in cui è stata definita nella sua più precisa essenza la vocazione della Compagnia di Gesù; questi tratti possono dunque considerarsi come particolarmente determinanti per una vita gesuitica vissuta nell’autenticità della propria vocazione[1].

Prima di mostrarne la presenza attiva nella vita e nel pensiero del p. Arrupe, ricordiamo schematicamente le linee caratteristiche che emergono all’inizio della Formula Instituti, in quanto definiscono l’anima e il dinamismo più essenziale della vita gesuitica: 1) un senso acuto di Dio; 2) l’essere compagno di Cristo povero e umiliato; 3) il servizio della Chiesa sotto il Romano Pontefice, Vicario di Cristo in terra; 4) la chiamata alla missione con tutte le sue urgenze[2].

Sotto tali titoli cercheremo di dire qualcosa dell’ispirazione globale del p. Arrupe, quale si rivela a noi nella sua vita e nei suoi scritti. Certo non si tratta di elementi che si possono separare adeguatamente. In modo particolare, l’aspetto missionario come rapporto dell’esperienza spirituale con il mondo storico in cui viviamo colora, già dal suo primo riferimento all’attualità, l’esperienza vissuta negli altri tratti essenziali della vocazione gesuitica.

Un senso acuto di Dio

Numerosi sono i passaggi di discorsi, conferenze e lettere del p. Arrupe che sottolineano il posto decisivo di Dio nella vita umana. Su questo punto, senza dubbio, potranno concordare senza difficoltà quanti lo hanno veramente conosciuto: Pedro Arrupe fu un uomo di Dio, un uomo nella cui vita il riferimento a Dio era visibile, indiscutibile, in qualche modo immediato. Un Dio riverito, adorato, amato, e di cui egli non pretendeva di impossessarsi: come se Dio potesse essere ridotto a un oggetto oppure a una certezza posseduta dall’uomo! No, Dio è rimasto sempre nella sua vita il Mistero adorabile e tre volte santo; Colui di cui sapeva che senza di Lui non sarebbe nulla; Colui la cui presenza onnipotente si era rivelata a lui, attiva nel suo cuore e nell’universo degli uomini; Colui di cui non poteva non adorare il mistero, lasciandosi guidare dall’invito ricevuto di camminare nell’obbedienza al suo Nome. Non fu forse la figura di Abramo, «nostro padre nella fede», il pellegrino di Dio messo in cammino da una voce che si era impadronita totalmente di lui, che p. Arrupe volle evocare in primo luogo nella retrospettiva che, al termine di 50 anni di vita religiosa, faceva della sua vita?

Un testo del 1977 parla dell’esperienza di Dio nella vita religiosa; il p. Arrupe si rivolge ai religiosi di Spagna e tratta del senso di Dio nel mondo di oggi. Dall’inizio il tono è subito precisato: tutto ciò che succede oggi, se lo guardiamo bene, cioè con gli occhi della fede, non può essere veramente conosciuto se non come mosso da Dio, e richiede quindi una interpretazione teologica. Ma questo sguardo di fede non cerca minimamente di dimenticare le difficoltà del mondo, del nostro mondo, in cui proprio la fede viene messa in crisi. Trova invece in queste stesse difficoltà una ragione di più per richiamarsi alla vera esperienza di Dio. Non è nel deserto infatti che Dio ha condotto il suo popolo, per rivelarsi a lui e parlare al suo cuore? «Il deserto è lo spazio vuoto, senza strade né orizzonti fissi, dove il popolo passa attraverso l’esperienza terribile della solitudine e del distacco da tutte le sicurezze umane, perché attraverso questa esperienza è possibile incontrarsi con il Dio vivente»[3].

Leggendo adesso queste righe scritte 38 anni fa, non si può non ripensare all’ultima prova riservata al p. Arrupe, per la quale egli poteva parlare di «quel Dio nelle cui mani mi sento ora più che mai, quel Dio che si è impadronito di me»[4]. Così, infatti, egli continuava la riflessione del 1977: se Dio viene a toglierci le nostre sicurezze e le nostre facili certezze, è perché egli vuole che non riceviamo niente se non da Lui, nostro sommo benefattore, che ha sulla nostra vita l’autorità e il potere che gli conferisce il suo stesso amore. E il p. Arrupe non esitava a utilizzare in questo contesto il termine «esodo», per designare la partenza, la separazione, il cammino radicato nella fiducia, sul quale il pellegrino di Dio deve avviarsi nel mondo di oggi (come senza dubbio anche in ogni epoca): cammino che allo stesso tempo è itinerario di liberazione, là dove cresce la vera libertà dei figli di Dio.

«Ne risulta che l’autentica esperienza di Dio è una esperienza liberatrice, nella quale il religioso, afferrato dall’ascolto di Dio, si rende volontariamente inerme, disponibile nelle sue mani e scopre in questo attivo abbandono la pienezza di se stesso come persona. Non invano incentrando in lui tutta la sua esistenza, si libera dalla più dolorosa schiavitù di ogni uomo, quella della propria disgregazione interiore, che proviene dal non aver percepito la vita quale dono e non averla programmata e realizzata nella storia come dono»[5]. Come si vede, per il p. Arrupe l’esperienza di Dio poggia insieme sulla grandezza di Colui in cui dobbiamo riconoscere la realtà assoluta e ineguagliabile — riteniamo che il senso del mistero fosse uno dei dati più costanti della sua percezione di Dio e della sua relazione con Lui — e sulla prossimità di Colui che, generandoci alla sua vita, diventa per noi il Dio della consolazione, del contatto intimo, il quale offre all’uomo la comunione immediata con il suo amore. La prima di queste «dimensioni» di Dio è ricordata di nuovo sempre nel testo della stessa conferenza. È legata al desiderio, così spesso manifestato negli scritti del p. Arrupe, di una relazione con Dio che sia purificata da tutto ciò che l’uomo può mescolarvi di troppo parziale, e quindi d’impuro.

«Anche nel più profondo di questa esperienza di Dio — e precisamente tanto più quanto più essa è pura — la realtà di Dio si percepisce come mistero. Anche nei momenti che san Tommaso chiama visio tranquilla. Il religioso oggi vive questa esperienza come uomo di un secolo “dotto”, che, orgoglioso delle sue conquiste, avaro di sicurezze tangibili, aspira a controllare ogni sapere e si smarrisce, in costante angoscia, davanti alla più lieve ombra di mistero. Il fatto che, man mano che si allargano le sue conquiste, si moltiplichino i problemi e si estenda la zona del mistero, lo va facendo meno sicuro e più dubbioso, meno capace di dare risposte e più bisognoso di porre domande. L’interrogativo è un segno del nostro tempo.

«È logico che il religioso oggi viva anche frequentemente la sua relazione con Dio con inquietudine, dubbi e preoccupazione. C’è anche chi vive con speciale drammaticità. E, anche, chi possiede la fede nella pace e la vive come una grande luce in uno spazio libero da burrasche.

«La maggior parte, impegnata nei difficili compiti di ogni giorno, sottomessa alle profonde trasformazioni dell’ora di Dio che ci è data da vivere, sperimenta Dio in modo impreciso, più come mistero e problema che come evidenza e sicurezza. In quest’avventura della nostra vita costituita dall’esperienza di Dio non esiste la garanzia matematica. Come nemmeno a riguardo di tante colonne fondamentali della nostra vita, l’amore, la donazione, la fedeltà, l’amicizia… A decidere è la fede semplice, senza la quale non è possibile né la relazione con Dio né la comunicazione aperta con altri uomini. Il revelasti ea parvulis (Mt 11,25) assume qui tutta la sua importanza.

«Però anche opportunità, perché nel medesimo tempo questa sfida può dare origine a una grande purificazione e aiutarci a centrare ed essenzializzare l’esperienza. Dio, come afferma instancabilmente il p. Rahner, è effettivamente il “Mistero assoluto”. “Nessuno ha visto Dio”, annunciava san Giovanni (1,18); e l’uomo dell’Antico Testamento sente profondamente che non lo si può vedere senza morire, senza rimanere accecati da tanto splendore. Dio non è un oggetto in più tra le realtà soggette alla nostra conoscenza, al dominio e alla nostra possibile manipolazione. Percepirlo come mistero è percepirlo biblicamente, anche dopo la rivelazione in Gesù»[6].

Quanto alla seconda «dimensione», del Dio intimo e familiare, la conferenza più sviluppata del p. Arrupe, sulla spiritualità della Compagnia di Gesù, ce ne offre verosimilmente la presentazione più articolata. Si tratta della conferenza di chiusura del Corso ignaziano (febbraio 1980), dedicata all’«ispirazione trinitaria del carisma ignaziano». Il p. Arrupe vi segue il cammino di conversione e d’illuminazione spirituale vissuto da Ignazio di Loyola. E sottolinea come l’esperienza interiore del Fondatore — quale viene rivelata per l’ultima tappa della sua vita nelle pagine che ci sono rimaste del suo Diario spirituale — dia un segno della «immersione [d’Ignazio] nella luce trinitaria, con i suoi doni di conoscenza e di amore infuso». Ma il p. Arrupe sottolinea anche quanto il cammino d’Ignazio, lungi dal portare «verso una spiritualità eremitica, fatta di penitenza e di contemplazione», faccia di lui un compagno di Gesù, del Figlio inviato dal Padre per salvare il mondo.

L’evocazione della visione della Storta, che il p. Arrupe propone in questa conferenza, ci servirà di transizione ai due punti seguenti della nostra riflessione; i quali infatti si articolano direttamente con l’esperienza ignaziana di Dio quale viene fatta in modo speciale nella visione della Storta. Essa è il luogo, vicino a Roma, in cui Ignazio ha ricevuto la sicurezza che il Padre lo metteva con il Figlio carico della croce e che gli sarebbe stato propizio a Roma.

Compagno del Cristo povero e umiliato

Gesù ha con ogni evidenza occupato nella vita del p. Arrupe un posto decisivo. Al p. J.-Cl. Dietsch, che l’interrogava sul posto assunto dalla persona di Cristo nella sua vita, il p. Arrupe risponde:

«Questa stessa domanda mi è stata posta, a bruciapelo, nel corso di una intervista da me concessa alla Televisione italiana, un cinque anni fa. La domanda mi aveva colto di sorpresa, e ho risposto allora, in maniera del tutto spontanea: “Per me, Gesù Cristo è tutto”. E oggi le do la stessa risposta, e ancora con più forza e chiarezza: per me Gesù Cristo è tutto. Così si definisce ciò che rappresenta Gesù Cristo nella mia vita: tutto.

«Egli è stato ed è il mio ideale, da quando sono entrato nella Compagnia; è stato e continua a essere la mia strada; è stato ed è sempre la mia forza. Penso che non sia necessario spiegare a lungo ciò che questo significa: togliete Gesù Cristo dalla mia vita, e tutto crollerà come un corpo a cui si toglie lo scheletro, il cuore e il capo»[7].

Come non evocare di nuovo l’esperienza degli anni di malattia, per vedervi significata, questa volta, l’identificazione misteriosa alla kenosi di Cristo? Non rimaneva allora al p. Arrupe che la partecipazione all’Eucaristia di ogni giorno, come il luogo preciso in cui incessantemente si ripeteva la sua partecipazione al movimento kenotico del Signore. Già l’aveva confessato nella sua intervista al p. Dietsch: il luogo della più grande comunione con il Signore della sua vita fu sempre l’Eucaristia. E nel 1981, ultimo anno veramente attivo, scrisse alcune note intime, non destinate alla pubblicazione, che intitolò: «La Messa nella “mia cattedrale”». Si tratta di una riflessione sull’Eucaristia celebrata ogni mattina nella sua cappella particolare o, almeno — come precisava — in ciò che la gente chiama «la cappella privata del Generale».

«È cattedra e santuario, Tabor e Getsemani, Betlemme e Golgota, Manresa e La Storta. Sempre uguale, sempre diversa! Potessero parlare, quelle pareti! Quattro pareti che racchiudono un altare, un tabernacolo, un crocifisso, una icona mariana, uno zabuton (cuscino giapponese), un quadro giapponese, una lampada. Non serve altro […]; questo è tutto: una vittima, una mensa sacrificale, il vexillum Crucis, una Madre, una fiamma accesa che si consuma lentamente per dare luce e calore, l’amore espresso in un duplice ideogramma giapponese: Dio-Amore.

«È un programma di vita: di una vita che si consuma nell’amore, crocifissa con Gesù, accompagnata da Maria, offerta a Dio come la vittima che quotidianamente si offre sulla pietra sacra dell’Altare»[8].

La lettura delle pagine seguenti mostra come, a ogni tappa del sacrificio della Messa, Pedro Arrupe, a partire dal sentimento profondo che sperimentava della sua piccolezza e del suo bisogno di salvezza, si sentiva profondamente unito, insieme a Cristo, solo e unico sacerdote, a tutti i gesuiti del mondo, come pure a tutti coloro verso i quali lo spingeva la missione ricevuta. Tale era la sua celebrazione quotidiana dell’Eucaristia. Ma ogni mattina, quando si trovava a Roma, dopo aver celebrato così nella sua cappella privata, veniva ancora ad assistere alla Messa della comunità, insieme con i fratelli e i padri della Curia Generalizia. Come se l’unione profondamente vissuta con tutto il corpo della Compagnia nel sacrificio del Cristo dovesse così concretizzarsi ancora di più nel raggiungere i suoi fratelli più vicini nella preghiera di Gesù.

Ora, questo Gesù, che il p. Arrupe venerava come suo Signore e a cui voleva unire la sua vita, era certo il Cristo risuscitato e glorioso, seduto alla destra del Padre. Ma era anche, inseparabilmente, il Cristo venuto tra noi per rivelare, nel suo mistero di povertà e di umiltà, il suo totale abbandono al Padre e agli uomini. La percezione del Cristo povero e umiliato è troppo al centro della spiritualità ignaziana per non aver guidato anche tutta la visione di p. Arrupe. Per lui, come per la Compagnia, che cosa poteva sperare di più se non seguire Cristo povero e umiliato, secondo il desiderio e la scelta del «terzo grado di umiltà» proposto da sant’Ignazio?

Un esempio basterà per stabilire la verità concreta di questo movimento del cuore nel p. Arrupe. Si riferisce a un momento degli anni difficili in cui, per diverse ragioni, la Compagnia di Gesù sembrava aver perso la fiducia di alcuni vescovi: la trovavano poco sicura nel modo di proporre l’apostolato sociale, e alcuni pensavano che potesse così compromettere il messaggio della Chiesa e l’autenticità del suo impegno. In quel giorno, dunque, il p. Arrupe doveva partecipare a una riunione in cui, su parecchi punti, l’azione e l’atteggiamento dei gesuiti sarebbero stati fatti oggetto di critica. A chi l’avvertiva di questo, invitandolo a preparare la sua difesa, il p. Arrupe non ebbe altra risposta che questa: «No, la mia intenzione è piuttosto di stare zitto. Perché fa molto bene, a noi gesuiti, l’essere umiliati». Non c’era, in tale reazione, nessun compiacimento e, ancor meno, nessun calcolo politico: questo poi era del tutto lontano dal suo modo di agire. In quel momento, il Superiore generale della Compagnia, che ben conosceva i difetti e gli sbagli dei «suoi» gesuiti, era conquistato e convinto dall’ardente desiderio di una purificazione e di una prova di verità, attraverso l’identificazione con il Cristo, servo di Dio, povero e umiliato.

Anche qui, come per la percezione di Dio, la situazione dell’epoca offriva un punto di partenza provocatorio verso un rinnovamento di verità. Infatti, il Cristo povero e umiliato si rivela a noi in modo particolare nel volto dei poveri che, nel nostro mondo, sono in qualche modo la sua presenza e il suo quasi sacramento. Abbiamo detto come l’unione con Cristo fosse vissuta ogni giorno dal p. Arrupe in modo privilegiato nella celebrazione dell’Eucaristia. Ma due suoi interventi al 41° Congresso Eucaristico Internazionale (Filadelfia, 1976) mettono un preciso accento sui rapporti che ci sono tra «Il popolo di Dio e il mistero di Cristo affamato nel mondo» (titolo dell’omelia del 2 agosto), e tra «Fame di pane e di evangelizzazione» (titolo della conferenza pronunciata nel pomeriggio dello stesso giorno). Riprendiamo poche frasi dal secondo intervento: «Se in qualche parte del mondo esiste fame, la nostra celebrazione eucaristica in tutte le parti del mondo è in qualche modo incompleta. Questa in breve è la conclusione che abbiamo raggiunta questa mattina. Nell’Eucaristia riceviamo il Cristo che ha fame nel mondo. Egli ci viene incontro non solo, ma assieme ai poveri, agli oppressi, agli affamati della terra. Attraverso Lui essi ci guardano in attesa di aiuto, di giustizia, di amore espresso in azione. Noi quindi non possiamo ricevere pienamente il Pane della Vita se non diamo allo stesso tempo pane per la vita a coloro che si trovano nel bisogno, ovunque e chiunque essi siano»[9].

È la stessa logica contemplativa che, agli occhi del p. Arrupe, legava intimamente, nell’impegno preso in nome del Vangelo, l’annuncio del Cristo e il servizio dei fratelli, o ancora il «servizio della fede» e la «promozione della giustizia», per riprendere l’ottica definita dalla Compagnia di Gesù nella 32a Congregazione Generale (1974-75), a proposito della sua missione nel mondo di oggi. Il p. Arrupe spiegava, sempre al Congresso Eucaristico di Filadelfia, quale fosse l’unione intima tra questi due punti: «Per troppo tempo nella Chiesa c’è stata la tendenza a trascurare questo aspetto dell’Eucaristia. Per tutta una serie di ragioni, storiche, filosofiche e culturali, abbiamo perduto la visione di una comprensione intensamente sociale e organica della fede posseduta dai primi cristiani e dai Padri della Chiesa. L’attenzione venne posta troppo esclusivamente sul rapporto verticale tra Dio e l’individuo e questo poi influì sul modo in cui abbiamo interpretato l’Eucaristia e la Messa, i sacramenti in genere, la natura e la vita della Chiesa stessa e perfino i dogmi principali della nostra fede. Siamo stati portati a una separazione tra la dottrina teologica e quella sociale della Chiesa, arrivando così a un divorzio tra il servizio della fede e la promozione della giustizia. Le conseguenze pratiche di questo divorzio sono fin troppo evidenti, quando guardiamo il mondo attorno a noi e le condizioni di vita in tante società e nazioni che si dicono cristiane»[10].

Nello stesso contesto possiamo situare anche l’incoraggiamento, rivolto ai gesuiti dell’America Latina dopo Puebla (5 novembre 1979), di camminare con decisione nella linea dell’«opzione preferenziale per i poveri» sostenuta dai vescovi latinoamericani: «Dobbiamo accettare in anticipo — scriveva — che il nostro impegno con i poveri ci porterà, non di rado, a soffrire con loro e come loro». E, riferendosi a due gesuiti brutalmente uccisi per aver preso la difesa dei poveri, continuava: «Dobbiamo sentirci lieti di poter contare su testimonianze come quella del p. Rutilio Grande del Salvador e del p. Giovanni Bosco Burnier del Brasile. Questi martiri illuminano la nostra opzione preferenziale e il significato della sequela del Cristo che porta la sua croce tra i poveri di oggi, come parte di una Pasqua che culmina nella risurrezione»[11].

Il servizio della Chiesa sotto il Romano Pontefice

Ignazio di Loyola, partendo da una esperienza radicale di Dio e da un desiderio di identificazione con il Cristo, si lasciò guidare dallo Spirito verso un servizio specifico nella Chiesa del Signore. Il primo desiderio di Ignazio e dei suoi primi compagni, come si sa, fu di recarsi nella terra santificata dalla vita di Gesù per vivervi la missione dell’annuncio del Vangelo. Ma questo desiderio di servire Dio nello stesso luogo in cui Gesù era vissuto e aveva compiuto la missione del Padre, una volta constatata l’impossibilità di raggiungere Gerusalemme, si trasformò in una nuova determinazione, nel desiderio di mettersi dappertutto al servizio del corpo del Signore, la sua Chiesa. Ora, dove raggiungere l’universalità di questo corpo, come essere sicuri di essere impegnati al servizio di tutto il corpo, se non andando a Roma per offrirsi incondizionatamente a colui il cui ministero ha come oggetto la comunione di tutto il corpo ecclesiale? Da qui nasce la Compagnia di Gesù: da ciò che i primi gesuiti considerano come «il principio e fondamento», cioè il quarto voto di obbedienza al Romano Pontefice riguardo all’invio in missione in tutto il mondo.

Se volessimo parlare del senso della Chiesa che aveva il p. Arrupe, ci sarebbero tante cose degne di essere segnalate. Perché per lui non era possibile separare Dio, Cristo e la Chiesa. Non svilupperemo questo tema del suo spirito ecclesiale, ma qualcosa almeno dobbiamo dire rispetto a ciò che la Formula Instituti determina a proposito del servizio specifico della Compagnia di Gesù: l’obbedienza speciale, cioè, al Sommo Pontefice per ciò che riguarda la missione. Il p. Arrupe considerò sempre questa obbedienza particolare al Romano Pontefice come punto di riferimento prioritario e indiscutibile, portatore di grazia per tutto il corpo della Compagnia. Se fu un uomo di Dio, affascinato dal suo mistero adorabile, bisogna aggiungere che portò anche nel cuore una seconda immagine di Ignazio, che si potrebbe definire «cavalleresca»: il desiderio ardente di vivere senza riserva il servizio della Chiesa attraverso una devozione senza difetto a colui che Ignazio designa con il titolo di «Vicario di Cristo in terra». Per coloro che l’hanno conosciuto e avvicinato, era come un dato primigenio e massiccio del suo «essere gesuita».

Questo tema viene sviluppato in un discorso dal titolo: «Servire il Signore solo e la Chiesa sua Sposa sotto il Romano Pontefice». Il p. Arrupe ricorda anzitutto il cammino percorso da Ignazio di Loyola in virtù della sua fedeltà a Dio, fino alla decisione presa con i suoi primi compagni di aggiungere ai tre voti tradizionali della vita religiosa un quarto voto di obbedienza particolare al Romano Pontefice per ciò che concerne le missioni. Si interroga poi sugli effetti di questo quarto voto sulla missione odierna della Compagnia. A proposito del cammino di Ignazio, il riferimento alla Storta, già evocato precedentemente, è un riferimento obbligato: «Quando […] Ignazio e i suoi compagni […] si presentano al Sommo Pontefice, e Paolo III si riserva di mandarli personalmente dove giudicherà essere di maggiore gloria di Dio, Ignazio comprende la grandezza luminosa del servizio di Cristo a cui il Signore chiamava la nascente Compagnia. Cristo aveva mandato i suoi discepoli a predicare il Vangelo. Lo stesso Cristo, visibile nel suo Vicario, il dolce-Cristo-in-terra di santa Caterina da Siena, è colui che manderà ora questi suoi nuovi servi a seminare “in agro dominico” e a evangelizzare la divina parola»[12].

Quanto allo spirito che ne procede per la vita della Compagnia, la sua stessa «struttura» riceve una «configurazione tutta particolare». Alle esigenze fondamentali che ne derivano, il p. Arrupe ha di fatto, durante il suo generalato, dedicato molte riflessioni e raccomandazioni, ma vuole in qualche modo ricordarle e condensarle in questa conferenza: a) l’universalità, la mobilità, la disponibilità; b) l’obbedienza; c) la necessità della ratio conscientiae (ossia, dell’apertura totale del religioso al suo superiore che deve poter disporre di lui); d) la povertà evangelica e missionaria; e) un lungo periodo di probazione e una formazione solida; f) un modo comune di vivere; g) uno spirito di devozione e di fedeltà speciale alla Santa Sede.

La chiamata alla missione e alle sue urgenze

Il primo punto sottolineato da p. Arrupe in quest’ultimo testo è quindi quello dell’universalità, della mobilità e della disponibilità nella missione. Missionario, Pedro Arrupe lo era con tutta la forza della sua immaginazione, della sua intelligenza e della sua volontà. Egli stesso, se entrò nella Compagnia, fu per farsi «missionario» nel senso forte che la parola designava più frequentemente in quell’epoca; e fu quindi in Giappone che si svolse la maggior parte della sua vita. Quando diventò Generale della Compagnia, con grande attenzione esaminò il problema missionario e invitò tutti i gesuiti a riconsiderare le necessità vecchie e nuove dell’evangelizzazione, accettando le sfide più inattese. Niente sembrava troppo grande o troppo sconcertante al suo sguardo missionario, preso com’era dalla sua passione per il Regno di Dio.

E forse fu proprio a causa del suo audace spirito missionario, del suo desiderio di non lasciare niente d’intentato, della fiducia spontanea che egli nutriva verso le vie nuove e verso gli sforzi di andare incontro alle esigenze del mondo moderno, che incontrò a volte meno comprensione o addirittura riserve. Nel giudizio di parecchi, il p. Arrupe, preso dal suo entusiasmo missionario, mancava a volte di prudenza nella guida della Compagnia o nel giudizio troppo poco critico sulle persone. Ne soffrì, e molto, ma volle sempre unire la sua sofferenza a quella del Signore per integrarla nel mistero della redenzione.

Di fronte all’opera grandiosa di tutto trasformare in Cristo, poteva apparire un visionario: retrocedendo nel tempo, fino al Big Bang iniziale da cui nacque il mondo amato da Dio, egli scopriva, nella storia già vissuta, i primi balbettii di una risposta completa all’amore infinito del Creatore. Non è qui il luogo per presentare tutta la ricchezza del pensiero missionario del p. Arrupe: tanti furono i suoi interventi su questo tema. Durante il suo generalato egli cercò in molti modi di illuminare, stimolare, incoraggiare il lavoro apostolico dei gesuiti, con un senso molto vivo delle urgenze di oggi.

Nella Congregazione dei Procuratori del 1970 (nella riunione cioè che radunava un eletto da ogni Provincia dell’Ordine), fissò come orientamenti fondamentali all’opera apostolica dei gesuiti: la riflessione teologica, l’apostolato sociale, l’apostolato della comunicazione e quello dell’educazione, come pure ogni forma di animazione che utilizzasse il mezzo privilegiato degli Esercizi Spirituali. Più tardi, intorno alla prospettiva centrale — ricordata anteriormente — della 32a Congregazione Generale, sviluppò una riflessione più centrata sul servizio della fede e sulla promozione della giustizia. Con il suo ultimo intervento al Corso ignaziano (gennaio 1981) egli cercò di sottolineare ancora una volta l’unità organica di questa duplice attenzione, riconducendo entrambi gli elementi alla radice ultima dell’amore, secondo il titolo della conferenza: «Radicati e fondati nella carità».

In questa breve rievocazione vorremmo evidenziare ancora due aspetti della vita missionaria, raccomandati dal p. Arrupe: da una parte, «l’integrazione autentica della vita spirituale e dell’apostolato» (titolo di una lettera importante del 1976) e, dall’altra, la dimensione sacerdotale dell’apostolato della Compagnia. Quest’ultimo accenno ci rinvia di nuovo alla Formula Instituti. Alla fine del passo citato all’inizio si parla dello «scopo precipuo» della Compagnia, sottolineando «specialmente la difesa e propagazione della fede, il progresso delle anime nella vita e nella dottrina cristiana».

Quella del sacerdozio era stata, per Ignazio, una scoperta progressiva, nata dal suo desiderio di «aiutare le anime». Così, in un tempo di crisi, in cui il sacerdozio ministeriale non rivelava sempre con chiarezza la presenza del Servo del Signore venuto per dare agli uomini la «vita», Iñigo fu guidato dallo Spirito a fondare, con i primi compagni, un gruppo di «sacerdoti riformati», un Ordine sacerdotale, cioè, dedito a testimoniare davanti agli uomini il ministero multiforme del Cristo, in tutta la sua disinteressata autenticità.

Quanto al p. Arrupe, era evidente in lui l’identificazione che egli faceva del suo avvicinarsi agli uomini con quello di Cristo sacerdote; per quanto invece riguarda la sua riflessione, rinviamo al testo di una conferenza del 1968 su «Fede cristiana e azione missionaria oggi». Anche qui il suo pensiero si trova a confronto con difficoltà nuove, che provocano in lui una riaffermazione ancor più decisiva dell’essenziale: «Vorrei ricordare soltanto una quarta ragione dell’indebolirsi dello slancio missionario […]. È la grande confusione che circonda oggi la stessa idea del sacerdozio, del suo carattere e delle sue funzioni, frutto di un laicismo che s’infiltra insensibilmente. Non c’è dubbio che oggi si diffondono e si insegnano idee sul sacerdozio che portano a stimarlo meno e a svalorizzarne il significato e il ruolo nella vita umana.

«Questa ideologia esercita un influsso funesto su molte vocazioni e sulla disposizione con la quale il giovane accetta la sua vocazione e il suo ideale sacerdotale. Lo stesso ruolo del sacerdote viene misurato unicamente dalla sua efficacia visibile a servizio dell’umanità: il sacerdote sarà dunque apprezzato per la sua competenza specializzata o per il suo contributo all’azione sociale, e non in quanto alter Christus, la cui forza specifica consiste nell’identificarsi con Cristo e con la sua opera salvifica, essenzialmente soprannaturale. Allora si pone ineluttabilmente il problema dell’utilità e dell’efficacia del sacerdozio tale quale esiste oggi nella Chiesa. E tuttavia, oggi più che mai, la carità è necessaria come anima di ogni apostolato. È nell’incarnare in tutta la sua personalità la carità di Cristo che un missionario eserciterà, con la sua vita, sull’anima pagana, un’attrazione verso la Verità della Missione del Salvatore».

Un’ultima citazione, dove troviamo uniti di nuovo, in una sola visione, parecchi elementi essenziali attorno ai quali abbiamo voluto ordinare la testimonianza di vita e di riflessione di Pedro Arrupe: il Cristo, la Chiesa sotto il Romano Pontefice, il mondo da salvare. «Il Concilio Vaticano II — ricorda p. Arrupe — ha indicato vari princìpi generali, che devono orientare i religiosi nel cammino della accommodata renovatio: la sequela di Cristo, lo spirito del Fondatore, la vita della Chiesa, le circostanze del mondo di oggi, il rinnovamento spirituale interno. Penso che le parole della Formula dell’Istituto, che sono state oggetto delle nostre riflessioni, ci offrano in sintesi un modo eccellente di mettere in pratica le norme conciliari.

«In quelle parole il nostro Fondatore ha espresso il nucleo più profondo del suo spirito, il “principio e principale fondamento” della Compagnia. Esse ci mostrano quale sia la peculiaris indoles del nostro Istituto: un servire apostolicamente il solo Cristo, andando con lui sotto la sua bandiera, per tutto il mondo, a diffondere la sua dottrina divina. Servizio apostolico a Cristo, che ci inserisce nella vita della Chiesa, alla quale pure serviamo in quanto sposa di Cristo, suo corpo mistico, il suo pleroma. E tutto questo sotto la fedele obbedienza al Vicario di Cristo, che in suo nome ci invia dove egli, come Pastore universale, sa che il nostro ministero sarà di maggior vantaggio per la gloria di Dio e il bene spirituale dei prossimi nelle circostanze del mondo di oggi. Infine, vivere sinceramente e pienamente questo “spirito” del nostro Fondatore sarà il mezzo più efficace del rinnovamento spirituale, che a sua volta vivificherà tutto il corpo e le attività della Compagnia»[13].

Poteva il p. Arrupe, in fin dei conti, sperare altra cosa per i «suoi» gesuiti e, attraverso di loro, per la Chiesa? Tale è certo oggi l’oggetto della sua preghiera fraterna. Coloro che l’hanno conosciuto e avvicinato sanno che, prima di esprimersi in discorsi, mezzo di comunicazione e di comunione abituale con i suoi fratelli, le parole da lui proposte sorgevano anzitutto dall’esperienza di una vita — la sua vita —, per la quale oggi vogliamo umilmente e con emozione filiale ringraziare Dio nostro Signore.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2015

Riproduzione riservata

***

[1]. Fissare il nostro sguardo sul p. Arrupe come compagno di Gesù non è affatto limitativo. Ogni Ordine religioso è portatore di una grazia nella Chiesa; se è fedele, esso porta il sostegno della sua fedeltà e della sua vitalità a tutto il corpo ecclesiale. Come dubitarne nel caso del p. Arrupe? Presidente dell’Unione dei Superiori Generali per 15 anni, egli non ha forse offerto umilmente l’aiuto della sua riflessione e della sua fede nella vocazione comune anche a tutti quei religiosi? E non soltanto ad essi.

[2]. Riproduciamo le prime righe della Formula Instituti approvata da Giulio III con la Bolla Exposcit debitum (1550): «Chiunque, nella nostra Compagnia, che desideriamo insignita del nome di Gesù, vuole militare per Iddio sotto il vessillo della croce e servire soltanto il Signore e la Chiesa sua sposa, a disposizione del Romano Pontefice, Vicario di Cristo in terra, emesso il voto solenne di perpetua castità, povertà e obbedienza, si persuada profondamente di essere parte di una Compagnia istituita allo scopo precipuo di occuparsi specialmente della difesa e propagazione della fede, e del progresso delle anime nella vita e nella dottrina cristiana».

[3]. P. Arrupe, «Intervento alla VI Settimana dei religiosi (Madrid aprile 1977)», in Id., Un nuovo esodo. La vita religiosa si interroga sul suo futuro, Bologna, Dehoniane, 1980, 15.

[4]. Id., Omelia alla 33a Congregazione Generale dopo l’accettazione delle sue dimissioni, durante la concelebrazione a La Storta, il 4 settembre 1983.

[5]. Id., Un nuovo esodo…, cit., 19.

[6]. Ivi, 22 s.

[7]. P. Arrupe, «In Lui solo… la speranza», Milano, Àncora, 1983, 81 s.

[8]. Ivi, 48.

[9]. P. Arrupe, Impegno cristiano per la giustizia, Milano, Aggiornamenti Sociali, 1981, 64.

[10]. Ivi, 73.

[11]. Ivi, 254.

[12]. P. Arrupe, «Discorso a chiusura del Corso ignaziano del CIS (18 febbraio 1978)», in Notizie dei gesuiti d’Italia 11 (1978) 141.

[13]. Ivi, 154.