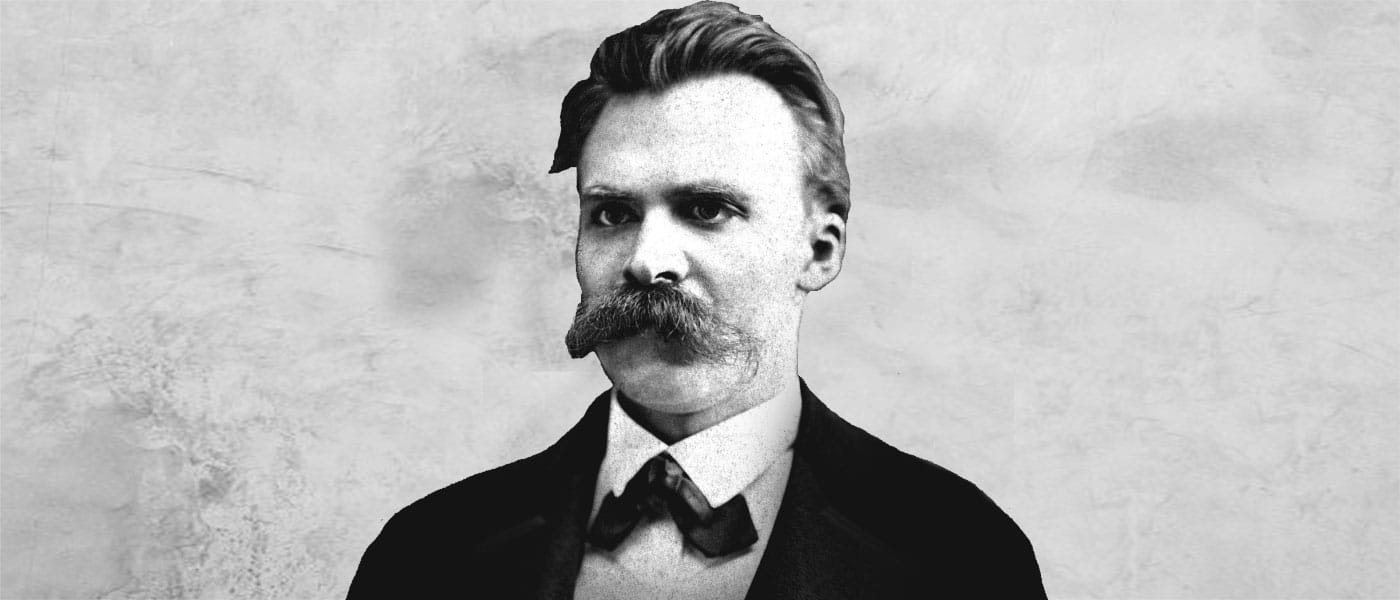

Friedrich Nietzsche non è soltanto uno dei «maestri del sospetto», ma è anche uno dei filosofi più sospettati. L’elenco delle critiche è lungo. Inizia dall’essere ateo e antidemocratico e, passando attraverso il materialismo e il darwinismo, giunge fino al razzismo e al fascismo. E a molti di questi sospetti Nietzsche stesso ha prestato il fianco; tuttavia altrettanto spesso le accuse si fondano su una lettura imprecisa o volutamente deformante dei suoi testi. In parte il problema risiede senza dubbio nello stile letterario di Nietzsche. Per via del suo modo di scrivere aforistico, non è difficile trovare nelle sue opere una prova a favore e, soprattutto, contro quasi tutto quello che può venire in mente. Un’altra difficoltà è stata provocata per lungo tempo anche dalla situazione editoriale, perché non c’era una pubblicazione dei suoi scritti che fosse affidabile. Dopo il crollo psichico di Nietzsche a Torino, nel gennaio 1889, fu anzitutto sua sorella Elisabeth Förster-Nietzsche che si assunse la responsabilità della pubblicazione delle opere del fratello. Dal suo lascito essa fece stampare nel 1906 la raccolta La volontà di potenza. Questo libro fu considerato da Martin Heidegger e da altri come il capolavoro sistematico del filosofo.

Benché si fossero mosse continue critiche alle edizioni allora disponibili, la situazione mutò soltanto quando il germanista italiano Mazzino Montinari decise di approntare, assieme al suo maestro Giorgio Colli, una traduzione delle opere di Nietzsche. Come membro del Partito Comunista Italiano, Montinari riuscì a conseguire quello che a molti altri era proibito: ottenne l’accesso all’archivio di Nietzsche a Weimar, nella Germania Orientale, ove si recò nell’aprile 1961. Riferì con entusiasmo al suo amico e mentore Colli sui frammenti postumi trovati nel lascito. Ambedue decisero allora di intraprendere, oltre alla traduzione italiana, anche un’edizione critica integrale delle opere del filosofo. Benché la pubblicazione non sia ancora completa, questa nuova edizione ha modificato radicalmente l’immagine di Nietzsche. Lo vogliamo mostrare in quel che segue prendendo come esempio la tesi della natura prospettica della verità. A questo scopo dobbiamo risalire ad alcune riflessioni con cui Nietzsche si è rivolto contro la concezione tradizionale della verità e che gli hanno procurato la fama di essere un precursore del relativismo postmoderno.

Il conoscere prospettico

Dobbiamo iniziare con l’osservazione assai indicativa che Nietzsche non usa la parola «relativismo». Nei pochi passi in cui indica con un nome la propria posizione filosofica egli la chiama «prospettivismo». Ora, si può certamente obiettare che i due termini indicano in fondo la stessa cosa: il relativista sostiene che non c’è nulla di assolutamente giusto, ma che tutto ciò che è vero e buono lo è perché è necessariamente in relazione con una persona concreta, un gruppo o una società, per i quali una concezione è vera o buona. Il prospettivista afferma invece che tutte le nostre convinzioni suppongono un determinato punto di vista, cioè una prospettiva entro cui vediamo le cose. Si tratta perciò, anche in questo caso, del punto di vista di una singola persona, di un gruppo particolare, di una società o anche di tutta l’umanità. Bisogna soltanto ritenere che la conoscenza non è possibile senza collegarsi a un determinato punto di vista.

Ciò che per il relativista è il riferimento, per il prospettivista è il punto di vista. L’unica differenza tra il relativismo e il prospettivismo sembra dunque consistere nell’uso della metafora del vedere. Sul piano retorico, il prospettivista si trova certo in una posizione di privilegio, perché, se si paragona il conoscere al vedere, risulta evidente che ogni vedere suppone un occhio e ogni occhio dirige lo sguardo in una direzione. Suona pertanto paradossale perseverare nell’idea che si possa vedere qualcosa anche quando non la si considera da un particolare punto di vista. Negare la prospettiva sarebbe come indurre a ritenere che si possa guardare con precisione, ma non con i propri occhi. È proprio questo il paradosso che Nietzsche ha in mente quando, rivolgendosi contro la teoria moderna della conoscenza, osserva che «si pretende sempre di pensare un occhio che non può affatto venir pensato, un occhio che non deve avere assolutamente direzione». Poiché un occhio senza direzione è una realtà impossibile, Nietzsche deduce che «qui viene sempre preteso un controsenso e un non-concetto di occhio», per concludere con l’asserzione che «esiste soltanto un vedere prospettico»[1].

Ora, Nietzsche sapeva perfettamente che il vedere è soltanto una metafora per il conoscere. Ambedue hanno in comune il fatto che sperimentiamo, per loro tramite, qualcosa della realtà che ci circonda. Come l’occhio fisico ci fornisce un’immagine dell’albero che ci sta davanti, così la facoltà della conoscenza ci dà, ad esempio, l’idea che questa pianta è un pino. Naturalmente il conoscere non comporta una prospettiva sul piano dell’ottica, tuttavia è diverso se consideriamo il pino come pinus pinea nell’ambito della classificazione di Linneo o come parte di una pineta ombreggiata dal punto di vista del turista, oppure ancora semplicemente come legno da ardere se ne abbiamo bisogno quando abbiamo freddo. Mentre quell’oggetto nel primo caso serve ai nostri studi, negli altri due ha un determinato scopo pratico. Comunque, Nietzsche ha ragione a pensare che ciò dipende dalla prospettiva. Come non c’è soltanto un’unica immagine del pino, così l’albero può essere colto con i concetti più diversi. Per Nietzsche è quindi evidente che vi sono molte prospettive, e noi possiamo vedere le cose da lati distinti. Come inoltre mostra l’esempio del pino, non è necessario che le varie prospettive si escludano a vicenda. Nietzsche, al contrario, è convinto che «quanti più affetti lasciamo parlare sopra una determinata cosa, quanti più differenti occhi sappiamo impegnare in noi per questa stessa cosa, tanto più completo sarà il nostro “concetto” di essa, la nostra “obiettività”»[2].

Questo riguarda gli oggetti empirici, ma si dovrebbe supporre che valga a maggior ragione per i criteri di valutazione degli altri uomini. Sin da quando Lévi-Strauss pubblicò il suo famoso saggio sul «pensiero selvaggio», gli studiosi di antropologia culturale lottano contro il pregiudizio che sia razionale soltanto il modo di vedere il mondo e di classificare gli oggetti che è tipico di noi europei. Il senso di superiorità con cui spesso si guarda il bricolage mitologico dei popoli indigeni dal punto di vista delle scienze moderne non regge di fronte proprio a una prova scientifica. Lévi-Strauss mette in guardia dal giudicare più basse o più nobili le tradizioni e le usanze straniere. In tale contesto si colloca la sua definizione del relativismo culturale, secondo la quale «una cultura non possiede nessun criterio assoluto che la autorizzi ad applicare questa distinzione [ossia tra ciò che è più basso e ciò che è più nobile] a quel che proviene da un’altra cultura»[3]. L’affermazione va intesa naturalmente come una norma di metodo per l’etnologo, e perciò Lévi-Strauss aggiunge subito dopo che ogni cultura può e deve certamente operare una distinzione tra ciò che è valido e ciò che è meno valido, «purché sia in gioco essa stessa»[4]. Infatti quando i suoi membri entrano in scena non come osservatori ma come agenti, l’affinamento del giudizio e del gusto viene a costituire un elemento essenziale della cultura.

Che cosa ne consegue per l’incontro con persone di altri ambiti culturali? Se si deve realizzare di fatto una specie di interazione, non è ancora sufficiente considerare l’altro soltanto dal punto di vista dell’etnologo. Quando diverse persone entrano in relazione tra loro, l’ideale metodologico del relativismo culturale perde la sua validità illimitata e inizia nuovamente a prendere consistenza la questione della verità. Non appena l’agire degli uni influisce sul benessere degli altri, viene meno la proibizione fondamentale di non interferire e di non giudicare. Si tratta allora di trovare quale sia la giusta relazione tra un atteggiamento rispettoso dei valori e delle tradizioni (proprie e) altrui e la disponibilità a lasciar porre in questione il proprio punto di vista – e ambedue le cose allo scopo, come dice espressamente Nietzsche, di ottenere un «concetto» più adeguato della realtà.

L’esperienza arricchente dell’incontro con altre culture suscita un’obiezione molto diffusa tra i critici del relativismo, ed è questa: poiché sul piano prospettico c’è un collegamento tra ogni conoscenza e un determinato punto di vista, la pretesa di verità viene compromessa. Dietro tale affermazione c’è il sospetto che il porsi in una determinata prospettiva significhi nello stesso tempo falsificare la realtà osservata. Ora, poiché per Nietzsche ogni conoscenza è prospettica, per lui non vi sarebbe nessuna verità. Le prime riflessioni di Nietzsche su questo argomento, e soprattutto il saggio Su verità e menzogna in senso extramorale, sembrano confermare tale impressione. Per lui le verità non sono altro che illusioni e metafore. In un aforisma de La gaia scienza egli deplora «che a ogni divenire coscienti è collegata una grande fondamentale alterazione, falsificazione, riduzione alla superficialità e generalizzazione»[5]. Egli pertanto riassume in queste parole l’idea fondamentale del prospettivismo: «Non abbiamo appunto nessun organo per il conoscere, per la “verità”: noi “sappiamo” (o crediamo o ci immaginiamo) precisamente tanto quanto può esser vantaggioso sapere nell’interesse del gregge umano, della specie»[6].

L’affermazione che noi non possediamo nessun organo per il conoscere è in aperta contraddizione con l’asserzione sopra citata, tratta dalla Genealogia della morale, secondo la quale «esiste soltanto un vedere prospettico, soltanto un “conoscere” prospettico»[7]. Come hanno mostrato studi recenti[8], nel corso degli anni Ottanta del secolo XIX si è verificato un mutamento nel pensiero di Nietzsche. Nella Genealogia della morale, del 1887, l’autore confessa sorprendentemente la sua «volontà di verità»[9] e con questa confessione muta anche il senso del prospettivismo. La carità interpretativa richiede infatti di supporre che Nietzsche non affermi la sua volontà di verità in uno stesso libro e contemporaneamente sostenga una versione del prospettivismo che escluda in partenza ogni vera conoscenza. Con la ricerca più recente si deve invece partire dal fatto che il prospettivismo e il nichilismo non sono affatto la stessa cosa, ma che il conoscere prospettico per il Nietzsche maturo conduce a cognizioni vere. Prima di affrontare la questione di come tale concezione si concili con la continua polemica del filosofo contro la «verità assoluta», dobbiamo soffermarci su un altro elemento importante del prospettivismo, cioè l’affermazione che il punto di vista dal quale consideriamo le cose è determinato dalla volontà.

La genealogia di «malvagio»

Paul Ricœur colloca Nietzsche, assieme agli altri due «maestri del sospetto», Karl Marx e Sigmund Freud, sullo stesso piano di Cartesio, il padre della filosofia moderna. Al nome di Cartesio si collega l’idea del dubbio sulle cose, poiché esse possono apparirci diverse da come sono in realtà. L’unico rifugio per la certezza era per Cartesio la propria coscienza. Grazie alla certezza delle proprie idee egli non soltanto si è procurato una chiarezza immediata sulla propria esistenza, ma da essa ha fatto derivare anche l’esistenza di Dio e infine quella delle cose che appaiono. La certezza cartesiana, secondo la quale almeno per quanto riguarda le proprie idee non possiamo sbagliarci, è stata distrutta da Marx, Nietzsche e Freud. Da quel momento siamo incerti su che cosa i nostri pensieri mostrano o su che cosa nascondono, se noi ci manifestiamo in essi oppure ci nascondiamo dietro di essi. Ma come Cartesio ha affrontato il dubbio sulle cose, così i suoi tre successori hanno affrontato quello del dubbio sulla coscienza, in quanto hanno inventato un nuovo genere di interpretazione. «A partire da loro [Marx, Nietzsche e Freud], la comprensione è una ermeneutica; cercare il senso non consiste più d’ora in poi nel leggere faticosamente la coscienza del senso, ma nella decifrazione delle espressioni»[10]. Tutti e tre con il metodo del decifrare cosciente pretendono di ripristinare il testo in chiaro, che era andato perduto a motivo della cifratura incoscia.

Nietzsche ritiene in qualche modo che la cifratura dei contenuti della nostra coscienza sia opera della volontà di potenza. Nessuno vorrà oggi contestare seriamente la sua concezione di fondo che il movente delle nostre convinzioni è spesso sottratto al controllo razionale. Un’ermeneutica del sospetto sorge allora quando l’altro — cioè il rivoluzionario seguace di Marx, l’intellettuale seguace di Nietzsche o l’analista seguace di Freud — presume di conoscere sempre il vero movente meglio di noi stessi. Ma perché bisognerebbe coinvolgersi in tale spiegazione? Perché non bisognerebbe intendere Nietzsche anzitutto nel senso che le nostre convinzioni coscienti talvolta rimandano a motivazioni inconsce e che se si riesce a riconoscerle onestamente si può raggiungere una visione più completa della realtà? È necessario quindi un nuovo tipo di ermeneutica, poiché il lato nascosto della coscienza per sua natura non viene conosciuto semplicemente con l’introspezione. Per poter rintracciare il proprio pensiero nascosto e il proprio impulso sconosciuto bisogna adottare un procedimento che consenta di risalire dal movente noto a quello nascosto.

La Genealogia di Nietzsche descrive questo procedimento interpretativo. Come indica già la parola stessa, Nietzsche considera i valori che gli interessano non da un lato normativo ma da un punto di vista storico. La sua attenzione si concentra sulla derivazione di determinati atteggiamenti morali da convinzioni non-morali. Raffiguriamoci tale procedimento rifacendoci al suo esempio più famoso, il passaggio dal «cattivo» in senso non-morale al «malvagio» in senso morale. Nietzsche trasferisce l’origine dell’opposizione tra bene e male nel mondo antico, che conosceva bene come studioso di filologia classica e amava particolarmente. Egli parla con tono ironico della «rivolta degli schiavi» nella morale. La storia inizia nel mondo dell’aristocrazia greca. Soddisfatti di se stessi e della vita, i «nobili» ritenevano di essere i «buoni», i «belli» e i «felici». Viceversa, il popolo appariva loro «ignobile» e «volgare». Se inoltre chiamavano gli schiavi «cattivi», lo facevano più per un senso di disprezzo che per indignazione morale.

Nietzsche ammette apertamente che i ricchi offendono la realtà se non prendono veramente conoscenza delle condizioni miserevoli del popolo semplice. L’impulso che spinge alla condanna morale del loro atteggiamento però non proviene dai ricchi ma dai poveri. Il popolo si consola anzitutto della sua condizione infelice. Trova che la propria situazione sia del tutto normale e ritiene che sia cosa «buona» rassegnarsi al proprio destino. Nello stesso tempo si fa strada tra la gente un sentimento che Nietzsche chiama ressentiment. Il popolo basso inizia a odiare «quelli là in alto» per il loro modo di comportarsi. Sul momento i primi giudizi morali cadono sulla condotta «malvagia» degli altri. «Mentre ogni morale aristocratica germoglia da un trionfante sì pronunciato su se stessi, la morale degli schiavi dice fin dal principio no a un “di fuori”, a un “altro”, a un “non io”: e questo non è la sua azione creatrice»[11].

Di conseguenza Nietzsche intende i precetti e i divieti morali come una sorta di vendetta occulta dell’uomo comune. Lasciamo da parte la questione se la sua interpretazione corrisponda alla realtà storica e chiediamoci invece, partendo dal prospettivismo, come essa contribuisca a far capire l’origine dei giudizi di valore. L’elemento più importante riguarda senza dubbio l’influsso dell’affettività sulla nascita dei nostri comportamenti morali. Nietzsche è noto per aver messo a nudo spietatamente la caparbietà e l’ostinazione interiore con cui talvolta vogliamo persuadere gli altri che è giusto soltanto quello che noi riteniamo vero e buono. Con il ressentiment viene meno la capacità di distinguere tra ciò che è autentico errore dell’altro e il mio sentimento contro di lui. Per quanto riguarda la nobiltà greca, Nietzsche pensa che a causa della sua autosufficienza essa abbia giudicato il popolo comune con indulgenza molto più grande rispetto a quanto abbia fatto quest’ultimo con il suo odio a lungo represso. Per via degli affetti muta anche l’immagine della controparte. Mentre il nobile ha sempre stima dei suoi nemici, per chi è pieno di ressentiment questi ultimi sembrano per lo più soltanto l’incarnazione del «maligno».

Si possono trovare facilmente esempi che vanno nella direzione opposta rispetto all’interpretazione di Nietzsche. Senza che il suo autore lo abbia previsto, la sua storia mostra che le persone fortunate e coronate da successo normalmente si interessano poco a rilevare come la loro condotta appaia agli occhi degli altri. Forse, senza volerlo, Nietzsche ha anche ragione quando osserva che i ricchi ritengono certo miserevole la condizione dei poveri, ma non ne traggono affatto la conseguenza che con la loro condotta sono corresponsabili della povertà degli altri. Contro l’interpretazione di Nietzsche sta inoltre il fatto che essa non ci dice nulla sulla natura vincolante dei valori. Ma nello stesso tempo la Genealogia della morale può mettere in evidenza alcuni fattori che influiscono inavvertitamente sui nostri giudizi. Può essere la nostra posizione sociale, possono essere i nostri impulsi inconsci: in ogni caso è ingenuo pensare che essi non influenzino per nulla il nostro modo di pensare.

Alla difesa dei valori

Nietzsche non è stato per nulla l’unico filosofo che abbia sottolineato la natura paradossale della metafora del conoscere inteso come vedere spirituale. Tra i filosofi di oggi si potrebbe ricordare, ad esempio, Thomas Nagel, che a questo proposito ha coniato l’espressione «sguardo da nessun luogo» (view from nowhere). Per andare incontro all’esigenza di oggettività dobbiamo uscir fuori da noi stessi e dobbiamo anche lasciare il mondo, per guardare alla realtà da nessuna parte. Nagel si ricollega a una famosa frase di Spinoza, per il quale soltanto Dio conosce le cose «nella prospettiva dell’eternità» (sub specie aeternitatis). Nietzsche sospetta che dietro questo anelito verso una conoscenza «assoluta», apparentemente priva di qualsiasi punto di vista, vi sia il rifiuto di riconoscere la propria prospettiva, tipicamente umana. Se uno getta uno sguardo da nessun luogo, priva l’occhio umano delle «forze attive e interpretative, mediante le quali soltanto vedere diventa vedere qualcosa»[12]. Senza le componenti del corpo e dei sentimenti il pensiero per Nietzsche resta sterile.

Nietzsche pone giustamente in rilievo la funzione che assumono le sensazioni per la nostra conoscenza e il nostro giudizio. Tuttavia l’anelito verso una conoscenza oggettiva e assoluta non deriva, come riteneva Nietzsche, da una falsa rinuncia alla dimensione emotiva, ma risiede nella natura stessa della ragione. Gli oggetti della conoscenza mediante la ragione sono diversi da ciò che si può percepire con i sensi, proprio per la loro universalità. Una legge logica è perciò un’idea vera, perché vale in qualsiasi circostanza e indipendentemente dal mio punto di vista. Colui che apprende qualcosa sulla natura delle piante conosce una proprietà di tutti gli alberi immaginabili, non soltanto del pino che ha davanti agli occhi. Per quanto riguarda la questione del bene e del male, nessuno più di Kant ha visto chiaramente come la ragione sia fondata sull’universalità: per lui la validità universale costituisce la caratteristica essenziale delle norme etiche, per cui l’idea della dignità dell’uomo si collega direttamente alla legge morale.

Com’è noto, il filosofo di Königsberg è oggetto di scompigliate invettive da parte di Nietzsche. Questi critica Kant non per il suo supposto soggettivismo, come avviene talvolta, ma per il motivo opposto, a causa cioè della pretesa della ragione di possedere una validità universale. Il secondo sostenitore illustre della pretesa incondizionata della ragione di conoscere la verità e il bene è Platone. La polemica di Nietzsche contro di lui è selvaggia come i suoi attacchi contro Kant. Questa contrapposizione è rimasta inalterata sino ad oggi. Richard Rorty, il difensore più famoso della tradizione filosofica che si ricollega a Nietzsche in ambiente inglese, intende semplicemente per relativismo il «tentativo di mettere da parte Platone e Kant»[13]. Proprio sulla linea di Nietzsche, Rorty vorrebbe cavarsela senza la distinzione «tra il modo con cui le cose sono in se stesse e la relazione che esse hanno con le altre, e soprattutto nei confronti delle necessità e degli interessi umani»[14].

Che conclusione bisogna trarre da tutto questo? Teniamo per certo anzitutto che il termine relativismo ha cessato da tempo di essere un concetto univoco. L’autrice di uno studio sistematico sull’argomento parla di una «foresta» ed elenca non meno di sette tipi e di diverse sottospecie di relativismo[15]. Questa molteplicità richiede naturalmente una risposta differenziata. Come mostra l’esempio di Nietzsche, è sbagliato ritenere che il relativista debba contestare ogni forma di verità. Tuttavia molti suoi lettori — sia aderenti sia critici — rendono il prospettivismo equivalente a nichilismo. Ma è proprio questo ciò che Nietzsche non ha fatto. Se ci si attiene a lui, è possibile, senza alcuna contraddizione, trovare qualcosa di giusto nella sua tesi della natura prospettica della conoscenza umana e, nonostante questo, ritenere falsa la concezione della morte di Dio e la morale della volontà di potenza.

Ovviamente il nostro sguardo sulla realtà è condizionato anche dal fatto che viviamo nel mondo come esseri fisici e senzienti. Il discorso sulla conoscenza prospettica ricorda inoltre il fatto che siamo esseri sociali. L’affermazione di Nietzsche che, se si usano molti occhi si ottiene un’idea più completa della realtà, significa fra l’altro che la verità si riconosce nel dialogo. Viceversa sarebbe una caricatura della ragione autentica volerla trovare nella testa di un solo pensatore. Anche se — contro Nietzsche — si sostiene la pretesa di una conoscenza universalmente valida e si rifiuta la richiesta di inversione di tutti i valori, può essere utile discutere con lui. Nietzsche sbaglia tuttavia quando non riconosce all’uomo la ragione intesa come capacità di pensare al di là del proprio orizzonte. Come già il prospettivismo non conduce necessariamente al nichilismo, così anche accettare l’idea di uno sguardo da nessun luogo non significa andare oltre la finitezza delle nostre facoltà conoscitive. Nagel sembra invece cogliere bene la conditio humana quando afferma che «dovremmo adattarci in qualche modo a vedere il mondo da nessun luogo e da qui, e vivere di conseguenza»[16].

Copyright © La Civiltà Cattolica 2011

Riproduzione riservata

***

[1] F. Nietzsche, Genealogia della morale, Milano, Adelphi, 1984, 11.

[2] Ivi.

[3] C. Lévi-STrauss – D. Eribon, De près et de loin, Paris, Jacob, 1988, 229.

[4] Ivi.

[5] F. Nietzsche, La gaia scienza, Milano, Adelphi, 1977, 273.

[6] Ivi.

[7] Id., Genealogia della morale, cit., 113.

[8] Cfr M. Clark, Nietzsche on truth and philosophy, Cambridge, University Press, 1990; J. Conant, «The Dialectic of Perspectivism», in Sats. Nordic Journal of Philosophy 6 (2005) 5-50; 7 (2006) 6-57.

[9] Cfr F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., 156.

[10] P. Ricœur, Della interpretazione, Milano, Il saggiatore, 1967, 48.

[11] F. Nietzsche, Genealogia della morale, cit., 26.

[12] Ivi, 113.

[13] R. Rorty, «Relativism: Finding and Making», in Id., Philosophy and Social Hope, New York, Penguin, 1999, XVI.

[14] Ivi.

[15] Cfr A. Coliva, I modi del relativismo, Roma – Bari, Laterza, 2009, 3-67.

[16] T. Nagel, The view from nowhere, New York, Oxford University Press, 1986, 86.