Il direttore dell’Osservatorio Vaticano, fratello Guy Consolmagno S.I., ha recentemente tenuto una conferenza in Australia sui meteoriti e su ciò che possono rivelarci riguardo agli asteroidi. La presentazione, dal titolo Negative Thermal Expansion in CI Meteorites at Asteroidal Temperatures («Espansione termica negativa nei meteoriti CI a temperature asteroidali»), si è svolta in occasione del congresso annuale della Meteoritical Society, tenutosi a Perth dal 14 al 17 luglio. Il lavoro presentato è frutto della collaborazione tra Consolmagno, due altri scienziati gesuiti (C. P. Opeil del Boston College e R. J. Macke dell’Osservatorio Vaticano) e D. T. Britt dell’Università della Florida Centrale.

I meteoriti sono quelle rocce che cadono dallo spazio e che spesso vediamo attraversare il cielo come «stelle cadenti». In un certo senso, fanno da «sonda spaziale dei poveri»: portano sulla Terra campioni di materia extraterrestre che possiamo analizzare senza bisogno dei costosi strumenti della NASA o dell’ESA. Come già abbiamo illustrato in precedenza in La Civiltà Cattolica, l’Osservatorio Vaticano dispone di una ricca collezione di meteoriti e porta avanti da lungo tempo uno studio approfondito di queste «sonde spaziali», che negli ultimi anni è stato utile anche alla missione OSIRIS-REx della NASA, la quale ha riportato a Terra campioni dell’asteroide Bennu.

A Perth, Consolmagno, che è l’attuale presidente della Meteoritical Society, ha illustrato uno studio sul comportamento fisico dei meteoriti carbonacei di tipo Ivuna (detti anche meteoriti CI), in particolare su come la loro dimensione varia al variare della temperatura. Questi meteoriti rivestono un interesse particolare per la comunità scientifica, poiché la loro composizione elementare è simile a quella del Sole. Si ritiene che siano oggetti primitivi, reliquie del sistema solare primordiale, in grado di offrire preziosi indizi sulle sue origini. Il loro studio è oggi ancora più rilevante, dal momento che, rispetto ad altri tipi, i meteoriti CI si sono rivelati più simili, quanto alla composizione, ai campioni riportati dall’asteroide Bennu.

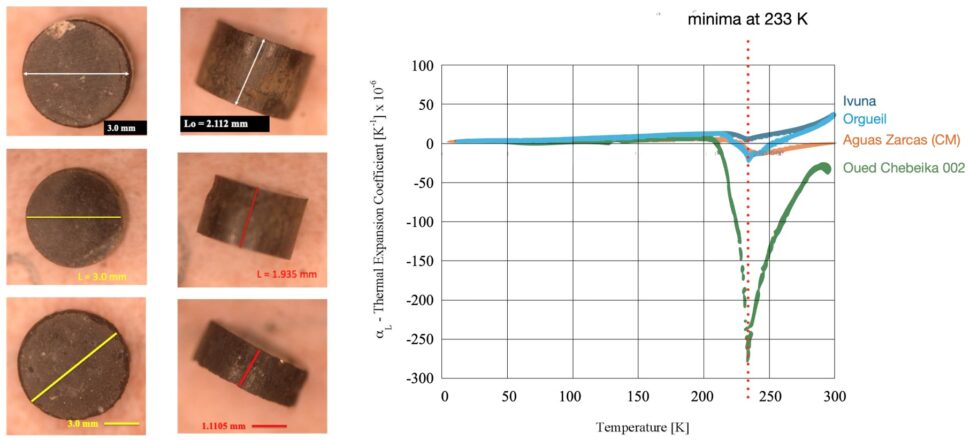

A destra: un grafico mostra come, al variare della temperatura, il coefficiente di espansione termica di questi dischi cali drasticamente.

Il gruppo formato da Consolmagno, Opeil, Macke e Britt conduce da tempo una ricerca sistematica sulle proprietà fisiche dei meteoriti a temperature molto basse, simili a quelle che si trovano nello spazio (da -450 a +80 °F, ossia da -270 a +27 °C). Un aspetto che ha attirato particolare attenzione è il cosiddetto «coefficiente di espansione termica», ovvero la misura di quanto una roccia cambia dimensione al variare della temperatura. Padre Opeil ha determinato questo parametro collocando sottili dischi di materiale meteoritico tra due piastre metalliche; nel particolare caso dei meteoriti CI va precisato che, poiché sono estremamente friabili, i dischi vengono ottenuti comprimendo polveri trattate con argon secco per eliminare l’acqua terrestre. Mantenuti sotto vuoto, vengono sottoposti a una carica elettrica applicata alle piastre, che consente di misurare con grande precisione la distanza tra di esse: eventuali variazioni dimensionali del meteorite, indotte dal cambiamento di temperatura, risultano così perfettamente rilevabili.

Opeil ha iniziato a misurare questo coefficiente perché aveva a disposizione lo strumento adatto. Inizialmente, Consolmagno gli aveva manifestato perplessità, in quanto quella ricerca gli pareva una perdita di tempo: è noto che le rocce cambiano pochissimo con la temperatura. Ma Opeil scoprì che alcuni meteoriti carbonacei – fra i quali proprio quelli CI – presentano un comportamento sorprendente in una particolare fascia di temperatura compresa tra -100 e -10 °F (ossia tra -70 e -20 °C): in questo intervallo, invece di espandersi con il calore come la maggior parte dei materiali, questi meteoriti si restringono rapidamente. È il fenomeno noto come «espansione termica negativa» (in inglese, Negative Thermal Expansion, NTE).

Questo comportamento è di grande interesse perché la maggior parte degli asteroidi segue orbite eccentriche che li portano alternativamente vicino e lontano dal Sole. Inoltre, ruotano su sé stessi, sicché sulle loro superfici si alternano luce solare e ombra. Le rocce che si trovano in superficie sono così soggette a cicli continui di riscaldamento e raffreddamento, proprio nell’intervallo di temperatura in cui si manifesta la forte NTE osservata. Gli stress termici causati da questi cambiamenti potrebbero spiegare alcune caratteristiche geologiche della superficie dell’asteroide Bennu (il gruppo di ricerca, peraltro, ha anche eseguito misurazioni dirette sui campioni di Bennu, ma i risultati non sono ancora stati pubblicati).

Talvolta, le scoperte scientifiche più interessanti nascono semplicemente dal fare le misurazioni che gli strumenti permettono, anche quando un amico – convinto di saperla lunga – ti obietta che stai solo perdendo tempo.