|

|

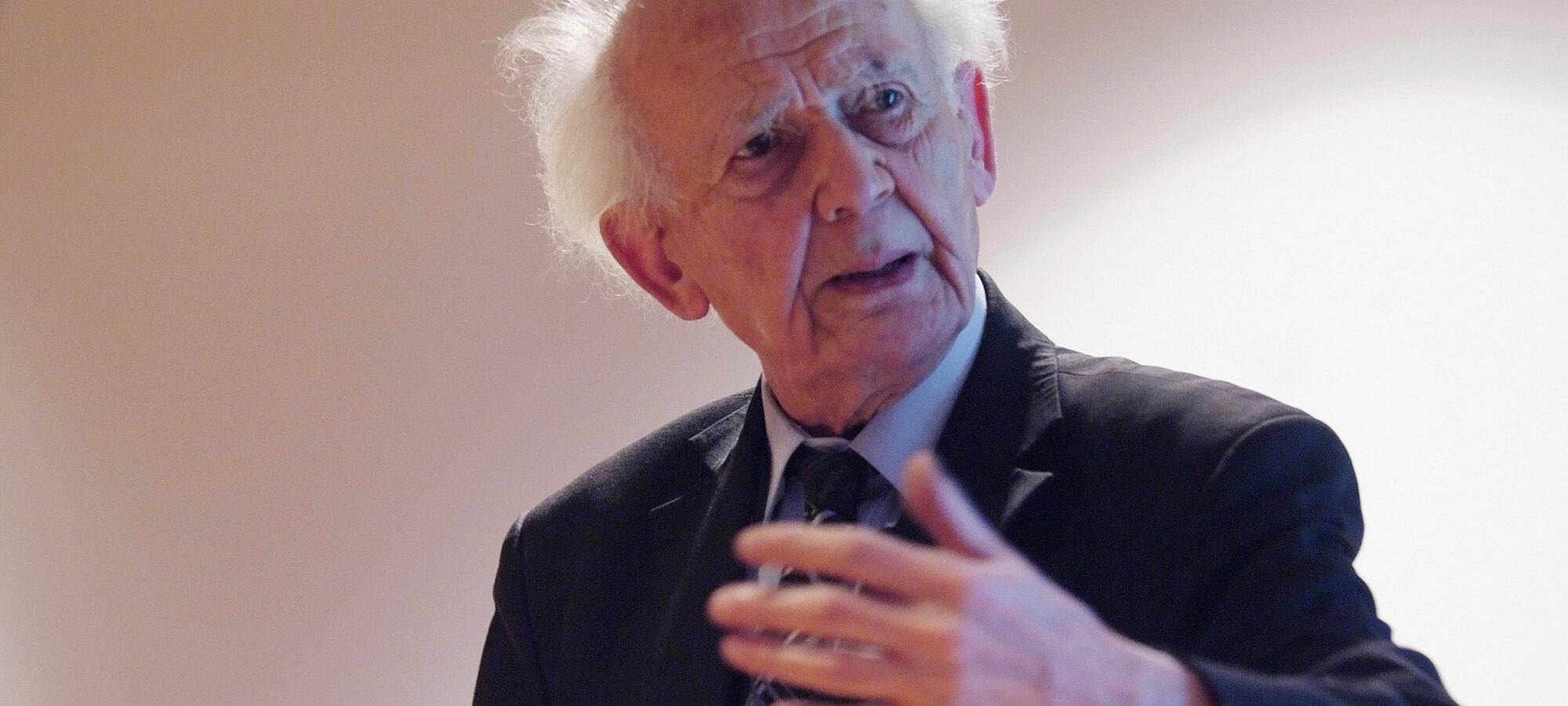

ABSTRACT — Il 9 gennaio 2017 si è spento Zygmunt Bauman, sociologo polacco tra i più noti interpreti della postmodernità. Bauman aveva 91 anni, una vita «sazia di giorni», secondo la Scrittura: non soltanto per la loro quantità, ma per la profondità con cui sono stati vissuti.

Come è stato scritto, in una società orfana del ruolo di padre «Bauman è stato un padre». Voci autorevoli lo hanno considerato appunto un «padre della cultura contemporanea». Il card. Carlo Maria Martini lo ha definito un «non credente pensante», perché, grazie alla propensione per la filosofia, la psicoanalisi e l’antropologia, ha cercato il confronto con gli uomini di fede sulle domande ultime e di senso, che la ricerca spesso ignora.

Nei suoi scritti egli ama sottolineare che la ricchezza di un Paese non produce felicità, anzi «il Pil misura tutto, tranne quello che rende la vita degna di essere vissuta»; e ha insegnato a diffidare delle formule di felicità che premiano «le scorciatoie, i progetti che possono essere portati a termine in breve tempo, gli obiettivi raggiunti subito».

L’aggettivo che lo ha reso celebre è «liquido». Bauman non si stancava di ripeterlo: «La vita liquida è precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza». È la precarietà che genera la paura sociale, il cui primo effetto è lo slittamento dalla democrazia a forme di governo oligarchiche. Le persone hanno smarrito la capacità di tradurre i problemi privati in questioni pubbliche, e viceversa. Il mutamento della relazione tra potere e servizio, nel rapporto tra società e politica, ha poi indebolito la dimensione del servizio e potenziato quella del nudo potere, che serve se stesso e non i cittadini.

Bauman proponeva dunque di ripartire dal «principio di speranza» e dalla ricostruzione di agorà, in cui sia possibile incontrarsi, promuovere stili di vita sobri, investire in politiche ambientali. E ci ha consegnato due icone su cui fondare la vita: quella del turista ansioso di consumare esperienze senza conoscerne il senso, e quella del pellegrino che si mette in cammino per raggiungere la sua meta.

Il sociologo polacco ha guardato negli occhi anche il tema della morte, senza volerla esorcizzare: «Il volo della vita ci conduce inevitabilmente (e letteralmente) all’incontro con la terra». Ha combattuto la sua «buona battaglia» con le armi della mitezza e del dialogo, mentre ha cercato in molti modi di declinare la parola «amore» in altruismo, solidarietà, fratellanza, responsabilità, generosità. «La vita non è una gara», affermava. L’eccessiva competizione si può vincere soltanto così. Di questo e di molti altri insegnamenti la cultura contemporanea gli è debitrice.