Incertezza sociale e individuale soprattutto legata al lavoro e alla stabilità di realizzare progetti; legami sempre più fragili e mutevoli; città per molti aspetti alienanti a causa del traffico e della solitudine: «la vita liquida è precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza»[1], con la paura di essere colti alla sprovvista e di rimanere indietro. In più, c’è la sfiducia verso la politica che, invece di essere sentita come alleata, è diventata un’avversaria da cui proteggersi. Ciò che conta sembra essere la velocità dei consumi e non la profondità del senso di ciò che facciamo e che siamo.

Eppure il passato ci insegna che quando una civiltà perde la memoria storica e dimentica l’eredità ricevuta, invece di progredire con fiducia, si irrigidisce fino ad atrofizzare i suoi arti vitali. Quando invece ci sono punti di rottura nel rapporto tra società e politica, questi impongono nuovi inizi a partire da alcune domande fondamentali: nella società italiana prevale la logica dell’utilità o quella della solidarietà? Che cosa si cede di proprio per costruire il bene comune? Quale società si desidera lasciare alle generazioni future? La politica potrà rifondare il proprio agire sull’umanesimo italiano?

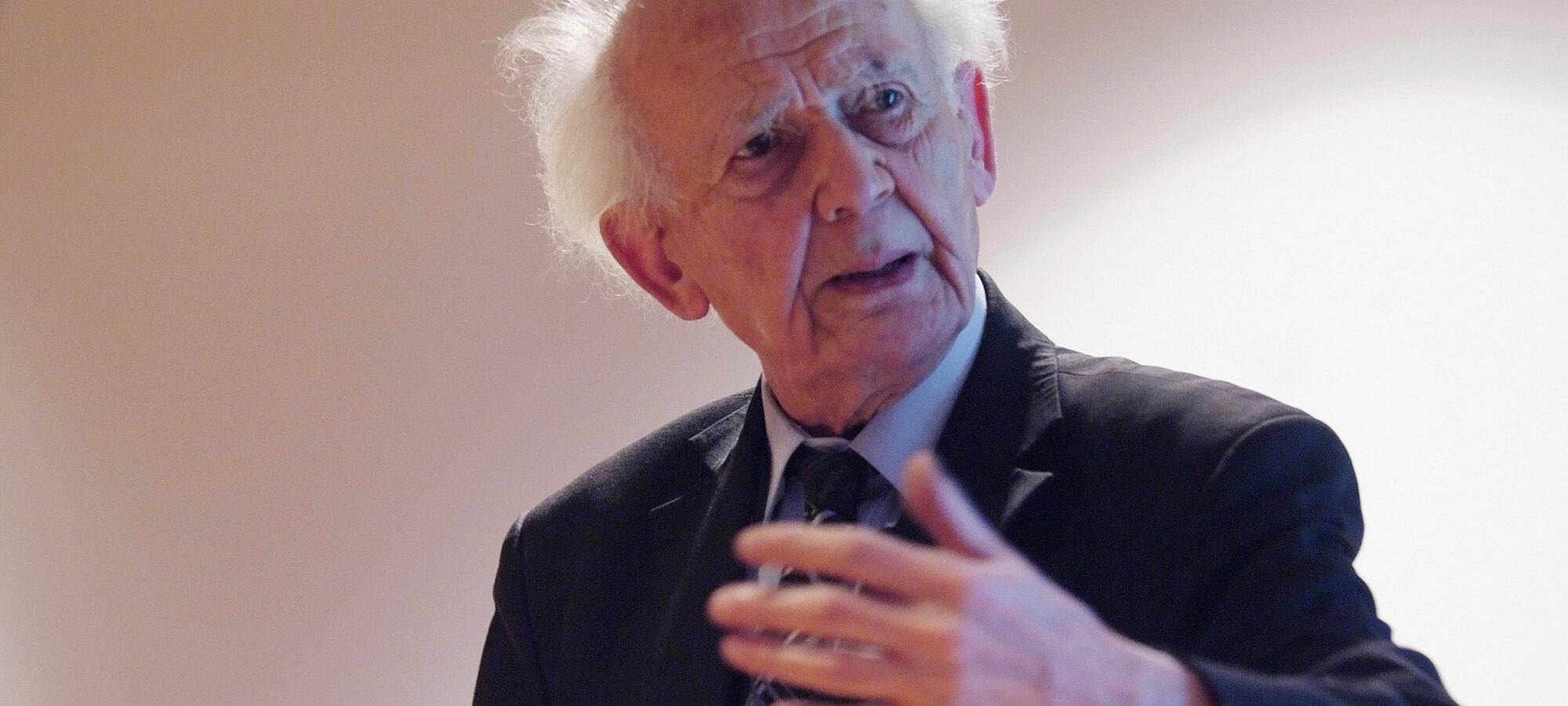

Cercheremo di rispondere a queste domande dialogando con il pensiero di Zygmunt Bauman, uno dei più noti sociologi viventi.

Potere e servizio: le ragioni della crisi tra società e politica

La sfiducia che ha invaso la società italiana fa venire in mente un insegnamento degli antichi: quando morì Romolo, primo re di Roma, dopo 37 anni di regno (l’equivalente della durata media della vita di allora), non c’era quasi più nessuno che pensasse a un mondo senza il suo potere, tanto da ritenerlo immortale. Tito Livio lo ricorda così: «Non può dirsi quanta credenza si desse alle parole di quell’uomo e quanto si calmasse nella plebe e nell’esercito il rimpianto di Romolo per la persuasione della sua immortalità» (Storie, I). La politica si ostina a rianimare un modello che ha fatto il suo tempo senza accorgersi che la società è cambiata. Invece, il tempo di Romolo è terminato senza che la politica sia riuscita a rigenerarsi, perché sono ancora molti quelli che si ostinano a pensare che il suo sia un potere immortale. Afferma Bauman: «Assistiamo al divorzio tra potere e politica intesa come capacità di decidere di quali cose abbiamo bisogno, con la conseguente crisi, cui si aggiunge un deficit del potere: da un lato, potenze mondiali in un’extraterritoriale terra

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento