|

|

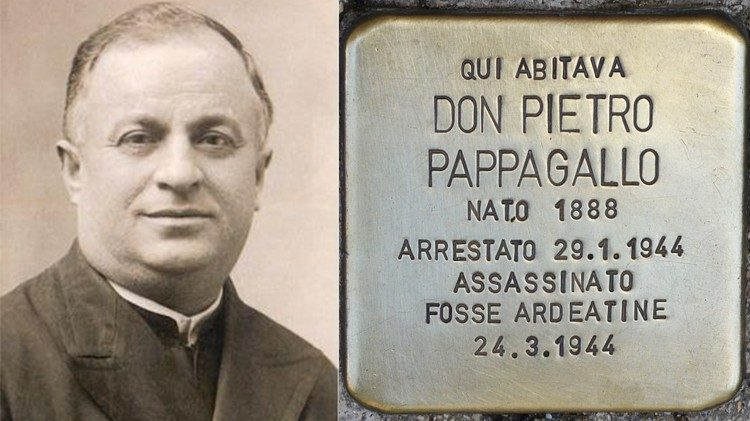

Il mosaico costituito dall’opera della Chiesa nel salvare i perseguitati dai nazifascisti si arricchisce ogni giorno di sempre nuove e preziose tessere, come quella di un’eroica figura del cattolicesimo romano, don Pietro Pappagallo, un prete che salvò la vita a molti braccati e per questo sacrificò la sua vita nella strage delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

Quando nel 1998 l’allora presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, gli conferì la medaglia d’oro al merito civile alla memoria, così lo descrisse: «Sacerdote della diocesi di Roma, durante l’occupazione tedesca collaborò intensamente alla lotta clandestina e si prodigò in soccorso di ebrei, soldati sbandati, antifascisti e alleati in fuga dando loro aiuti per nascondersi e rifocillarsi. Tradito, fu consegnato ai tedeschi, sacrificando la sua vita con la serenità d’animo, segno della sua fede, che sempre lo aveva illuminato»[1]. E ancor oggi la vita di don Pietro e il suo sacrificio continuano a rappresentare un esempio luminoso di quella generosa solidarietà che, non raramente con esplicite motivazioni cristiane, fiorì nell’Urbe dopo l’occupazione tedesca di Roma, e si diffuse a macchia d’olio tra preti, semplici cittadini, religiosi e monache, portando in salvo migliaia di vite.

Sacerdote in Puglia

Don Pietro Pappagallo nasce a Terlizzi (Ba) il 28 giugno 1888 da famiglia estremamente modesta e tuttavia dignitosa. Quinto di otto, tra fratelli e sorelle, trascorre l’infanzia aiutando il padre nel lavoro di cordaio fino a quando, nel 1903, i fratelli sviluppano quell’attività in proprio e la madre — percependone i talenti, soprattutto di cuore — iscrive Pietro alla scuola media superiore di Giovinazzo (Ba). Il figlio vive nel convitto Matteo Spinelli, dove peraltro non brilla negli studi ma è apprezzato «per buona volontà, semplicità e il tratto di cordialità che lo rende bene accetto ai coetanei. È spontaneo e gioviale»[2] e, soprattutto, interiormente animato da una profonda vocazione: tanto da decidere, una volta completati gli studi liceali, d’intraprendere quelli teologici presso il Seminario Regionale Pugliese di Lecce, appena istituito da Pio X[3]. Qui, sempre più determinato a diventare sacerdote, è particolarmente docile agli insegnamenti dei superiori che, nonostante una certa fatica negli studi, lo stimano per la semplicità di cuore e per l’umanità che traspare da ogni suo atteggiamento. Nel 1912 raggiunge il primo traguardo, gli ordini minori; il 5 febbraio 1914 riceve l’ordinazione diaconale e, infine, nell’aprile 1915 — evitato il servizio militare e, di conseguenza, l’andata in guerra (grazie a un difetto al tallone)[4] —, diventa finalmente sacerdote. Celebra la sua prima messa il 4 aprile, giorno di Pasqua, e sull’immaginetta ricordo fa stampare la preghiera composta da Benedetto XV in favore della pace, quasi come promemoria e programma per la sua vita futura[5].

Subito dopo l’ordinazione don Pietro, che non vuole restare con le mani in mano nell’attesa che si liberi un posto in una delle tre parrocchie che formano la diocesi di Terlizzi, utilizza le sue capacità organizzative e la sua intraprendenza aiutando don Giulio Binetti — un sacerdote di Molfetta che proprio nel 1915, d’accordo col vescovo diocesano mons. Pasquale Picone, aveva avviato un convitto scolastico per favorire la crescita culturale e spirituale dei ragazzi — nella formazione degli adolescenti. Saputo infatti che il Convitto Vito Fornari, denominato Santa Croce, aveva raggiunto così elevati livelli di notorietà da richiedere nuovo personale, don Pappagallo si era presentato dichiarando la propria disponibilità come volontario. Ma, col passare del tempo, il suo lavoro fu talmente apprezzato da fargli svolgere ruoli sempre più importanti: da economo ad animatore, fino a raggiungere nel 1922 la nomina a vicerettore. Tuttavia nel 1924, in seguito alla chiamata di padre Raffaele Tramontano che lo vuole come vicerettore economo del Seminario Regionale Teologico Calabro[6] di Catanzaro, sceglie di lasciare il Convitto; ma anche a Catanzaro rimane soltanto un anno, perché nel frattempo ha maturato l’idea di recarsi a Roma per vivere la sua vocazione in mezzo a più gente da aiutare. Purtroppo a quel tempo non era semplice trasferirsi da una diocesi all’altra. Allora come oggi, «ogni chierico, presbitero o diacono che sia», infatti, aveva un legame speciale, teologico e giuridico, con la diocesi di appartenenza (l’incardinazione), per cui ogni trasferimento temporaneo o definitivo richiedeva l’autorizzazione motivata del proprio ordinario diocesano, alla quale doveva corrispondere l’analogo da parte della diocesi di approdo. Don Pietro era incardinato nella diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, sotto la guida di mons. Pasquale Gioia, ed è perciò a lui che si rivolse per ottenere il desiderato trasferimento per motivi di studio.

Il 23 novembre 1925, ottenne dal vescovo il trasferimento, per la durata di sei mesi, ma gli riuscì difficile trovare incarichi che gli permettessero di rinnovare il suo permesso di restare a Roma. Tuttavia don Pietro non si perse d’animo e, guidato da spirito pratico e forte volontà di aiutare il prossimo, nel 1927 — ancora in cerca di un ruolo pastorale e di una residenza stabile — aveva accettato di organizzare e gestire il grande convitto di via Prenestina, dove erano accolti e ospitati gli operai fuori sede che affluivano a Roma dal Sud per lavorare nell’industria dei filati della Cisa Viscosa, popolarmente detta Snia. In breve, però, si rese conto che in quella residenza dei fuorisede era ospitata la manovalanza più maltrattata: composta da operai che coprivano i turni di notte, costretti a fare continuamente straordinari sotto la minaccia del licenziamento, che non godevano delle stesse tutele previdenziali riconosciute ai lavoratori della capitale, e che mettevano a rischio la propria salute a causa del contatto con sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo. Perciò, memore di quanto aveva scritto nella Rerum novarum Leone XIII in merito alle condizioni degli operai e allo sfruttamento dei lavoratori, aveva protestato energicamente contro i padroni della fabbrica, non sapendo dei loro contatti con la Curia Romana e, in particolare, con mons. Ferdinando Baldelli, successivamente diventato autorevole regista della vasta opera di assistenza caritativa della Chiesa verso i lavoratori[7]. Ma quella volta mons. Baldelli, venuto a conoscenza dell’accaduto, aveva ripreso energicamente don Pietro, ricordandogli che, nella situazione attuale, ai sacerdoti in fabbrica era proibito comportarsi da sindacalisti e potevano unicamente assistere gli operai spiritualmente. In breve, almeno per il momento, bisognava sottostare a certi compromessi, in attesa della firma del Concordato tra la Chiesa e il Governo italiano.

Don Pappagallo però, certo di essere dalla parte dei più deboli, non si era lasciato intimidire e aveva risposto a mons. Baldelli: «Monsignore, io mi riconosco negli operai del convitto. Muovono dalla mia stessa terra. Sono emigrati anche loro. Il fatto che non siano partiti per l’estero, non ne rende meno penosa e difficile la condizione: la distanza che li separa dalla famiglia di origine è notevole e sconvolge ugualmente la loro vita affettiva; la responsabilità nei confronti dei cari che attendono il loro sostegno li angustia e li induce a ogni forma di privazione. Il lavoro in azienda è disumanizzante: i tempi vengono protratti all’inverosimile, il licenziamento scatta automaticamente in caso di rifiuto degli straordinari, il processo industriale che prevede l’applicazione di sostanze chimiche è potenzialmente nocivo per la loro salute, la discriminazione retributiva è evidente al raffronto tra gli operai del Sud e i loro colleghi della capitale. Io non trovo giusto tutto questo. Né possono rabbonirmi le ragioni di opportunità politica, che anzi non m’interessano affatto. So soltanto che la fede e il senso di umanità non possono contrappormi ai miei fratelli, al cui servizio sono stato posto»[8]. Parole così esplicite obbligarono mons. Baldelli a chiedere l’immediata sua rimozione dall’incarico in fabbrica e così don Pietro si trovò a ricominciare da zero e, posto da mons. Baldelli di fronte alla scelta — lasciare Roma o iscriversi al collegio sacerdotale per la preparazione all’opera di assistenza degli emigrati italiani all’estero —, aveva optato per questa seconda offerta, tuttavia col segreto intento di prendere tempo e cercare nuove vie e maniere per rimanere nell’Urbe.

A Roma per vocazione

Pur non avendo una casa, don Pappagallo aveva rifiutato di abitare nel Collegio dei Sacerdoti per l’Emigrazione e, volendo dare il suo aiuto ai lavoratori emigrati in patria anziché a quelli all’estero — «emigrato tra gli emigrati», si definiva —, ottenuto un altro permesso di sei mesi dal vescovo della sua diocesi, mons. Gioia, aveva cominciato a vivere con i terlizzesi che approdavano a Roma per motivi di lavoro o di studio. È il marzo 1928 quando arriva finalmente la svolta. Grazie ai buoni contatti stabiliti in Vicariato, ottiene la nomina a viceparroco della Basilica Patriarcale di San Giovanni in Laterano, con il compito di amministrare il battesimo e con il permesso di alloggiare in una stanza, piccola ma molto gradita, all’interno del Vicariato. Per don Pietro si tratta della realizzazione di un sogno. Infatti, non solo può intraprendere una strada diversa da quella impostagli da mons. Baldelli e tanto lontana dai suoi desideri, ma ha pure l’opportunità di svolgere il ministero nel battistero più antico di Roma, con la gente più diversa, ma tanto bisognosa del suo aiuto.

Purtroppo però mons. Baldelli non condivide questo suo nuovo indirizzo e, deciso a non farsi raggirare, in meno di cinque mesi gli fa perdere l’alloggio al Laterano e l’ufficio di viceparroco, lasciandogli soltanto il permesso di amministrare il battesimo fino al giugno 1929. Addolorato, al suo amico terlizzese Pietrino de Palma, maestro elementare che vorrebbe insegnare a Roma, scrive: «Caro Pietrino la tua lettera non ha fatto altro su di me che rinnovarmi il dolore di sentirti ancora in quello stato di abbattimento che parecchie volte ti ho pregato di allontanare dal tuo animo […]. Tu sai che per salire la vetta di quella relativa felicità che può dare il mondo è necessario passare prima per l’aspro sentiero di difficoltà inaudite. Sappi in confidenza che anche io da parecchio tempo e precisamente dal 15 del mese scorso non appartengo più alla parrocchia, e come suonerebbe la frase volgare, sono disoccupato […]. Non ti nascondo le male arti di Baldelli, che cerca ad ogni modo di sbarazzarsi della mia presenza a Roma. Sto lottando come mai ho lottato in vita mia»[9].

La prospettiva di un nuovo incarico giunge inaspettata a don Pietro dalle suore Oblate del Bambino Gesù, alla ricerca di un cappellano per il loro istituto di via Urbana, con l’impegno di provvedere alle celebrazioni eucaristiche e alla cura spirituale di alcune suore, ma insieme dandogli la possibilità di abitare di fianco al tempio del Bambino Gesù, al numero 2 di via Urbana nel rione Monti, il più antico quartiere di Roma. Accetta immediatamente e mentre, col permesso della superiora, si fa raggiungere dalla madre per aiutarlo nella cura della casa, s’impegna a definire formalmente il proprio stato sacerdotale — dipende ancora dal vescovo di Terlizzi —, in vista dell’aggregazione al clero beneficiato di Santa Maria Maggiore: evento che si verificherà nell’inverno 1931. Quindi, proprio nel momento in cui il regime fascista si afferma sempre più in Italia, don Pietro — ormai nel collegio sacerdotale di una delle quattro basiliche patriarcali romane, sotto la guida del card. Bonaventura Cerretti — viene incaricato di curare la logistica del lancio di un messaggio radiofonico di pace e di speranza al popolo americano, previsto per il giorno di Pasqua 1932 e, l’anno successivo, di far parte della speciale Commissione preposta a organizzare l’afflusso di pellegrini a Roma per l’Anno Santo Straordinario della Redenzione indetto da Pio XI in tempi così difficili, al fine di «sollevare l’animo alla speranza di quella felicità alla quale Cristo ci ha chiamati versando il suo sangue»[10]. Al di là dei compiti ufficiali però, don Pappagallo rimane soprattutto un prete del popolo, un punto di riferimento per tutti quelli che hanno bisogno di aiuto, conforto o di una semplice parola di incoraggiamento, e un porto sicuro per quanti da Terlizzi giungono a Roma in cerca di fortuna.

La sua casa in via Urbana è sempre aperta per l’ospitalità, come pure le porte di Santa Maria Maggiore, dove accompagna i suoi ospiti per una visita e una preghiera. Nel 1938, visto il continuo passaggio di gente, dopo aver trasformato la propria abitazione per ricavarne qualche stanza in più, convince le suore a riadattare alcuni locali inutilizzati al pianterreno dell’istituto per affittarli e destinarli allo svolgimento di nuove attività. Inoltre, uno di quei locali è trasformato in una sorta di mensa che, con un pagamento irrisorio, viene presto frequentata da molti tra amici e sconosciuti. Racconta Michele Gargano terlizzese, studente di architettura: «Egli fu, senza parere, un autentico pescatore d’anime, sorridente, buono, fraterno, severo all’occorrenza, ma dolcissimo e accattivante, privo di retorica; trasparente nel sentimento e nel pensiero come un cristallo di rocca. La sua casa di via Urbana […] fu un luogo ospitale a cui convenivano i terlizzesi di passaggio e quelli residenti a Roma, attratti dall’aperta bontà di don Pietro che si traduceva spesso in consolazione e aiuto. Se le pietre di quella casa, profumata dal basilico e allietata dal geranio, potessero parlare, direbbero cose bellissime di don Pietro e del suo apostolato di bene e del come visse in prima persona le evangeliche opere di misericordia»[11]. E Gioacchino Gesmundo, professore di storia e filosofia, amico e ospite di don Pietro, testimonia: «È un uomo di Dio, un vero uomo… fraterno, socievole, soccorrevole. L’uomo di maggior spirito che abbia mai conosciuto: di ingegno eccellente, estroso di carattere, di fede intemerata»[12]. Proprio con Gioacchino, don Pietro — durante le lunghe passeggiate sotto il portico di piazza Esedra — commentava i terribili avvenimenti di quegli anni, dalla deriva antidemocratica del regime fascista alla vergognosa legislazione antisemita, condividendo critiche e preoccupazioni, ma non le conseguenti inclinazioni marxiste che così interpretava: «Gioacchino, Marx è importante ma non è tutto… La giustizia sociale, senza l’amore di Cristo, non risolve nulla. Io non m’intendo di storia e di filosofia della storia… So questo solo, che salendo umilmente l’altare di Dio, sento e credo con tutta l’anima che il sacrificio di Gesù ha posto la pietra quadrata del riscatto dell’uomo da ogni servitù… Egli ha insegnato che la libertà, oltre che la giustizia, è amore»[13].

L’occupazione tedesca dell’Urbe

Tra l’8 settembre 1943 e il 5 giugno 1944, con l’occupazione tedesca dell’Urbe, la situazione precipita: gli ultimi gruppi della resistenza militare, gli esponenti dei partiti democratici e soprattutto gli ebrei, primi obiettivi della furia nazista, sono in affannosa ricerca di un nascondiglio nelle case di amici, all’interno di chiese e monasteri. Roma, d’altro canto, è anche sede dello Stato Città del Vaticano e delle tante istituzioni della Chiesa che, protette dall’extraterritorialità riconosciuta a un’entità proclamatasi neutrale, intervengono nelle vicende di tanti romani, specialmente ebrei, aiutandoli nei modi più vari, anche infrangendo le regole della clausura per ospitarli. Tantissimi — non solo ebrei, ma anche prigionieri di guerra, fuggiaschi e oppositori politici — furono ospitati in Vaticano e nella Villa di Castel Gandolfo e, per far posto ai profughi, fu aperto anche l’appartamento privato di Pio XII nella villa pontificia.

Ovviamente anche don Pappagallo si rese immediatamente disponibile all’ospitalità e già nei primi giorni dell’ottobre 1943 portò a casa sua un tenente colonnello dell’esercito italiano che, privo di scarpe e con la divisa logora, vagava per le strade del rione Monti in cerca di un rifugio sicuro. Dopo di lui ci furono molti altri ospiti, italiani, stranieri e soprattutto ebrei, di cui don Pietro si prese cura provvedendo a ogni loro bisogno con umana spontaneità pari a forte spirito religioso, tanto che don Gaetano Valente, di passaggio a Roma sul finire del 1943, si trovò a dormire in quella casa, al numero 2 di via Urbana, in un soppalco zeppo di rifugiati. Chiaro il motivo di quell’affollamento: il 16 ottobre le SS avevano dato il via al massiccio rastrellamento del ghetto ebraico, riuscendo tuttavia a prelevare soltanto 1.024 ebrei[14] a causa — si legge nei rapporti tedeschi — sia della negligente partecipazione della Polizia italiana, sia dell’inequivocabile resistenza passiva della gente che, in molti casi, si era trasformata in assistenza attiva. Molti ebrei riuscirono così a salvarsi grazie a incontri casuali con persone generose, all’ospitalità di vecchi amici, alle chiese e ai conventi che aprirono le porte, tanto che «sotto l’apatia di una cittadinanza che attendeva alle sue miserabili faccende, silenziosa, seria e tranquilla, c’era tutto un brulicare sotterraneo e assurdo»[15]. Come nella chiesa della Natività in via Gallia dove, sotto il terriccio delle fondamenta, don Ernesto Ruffini nascose un centinaio di ebrei sfuggiti al rastrellamento, alcuni dei quali portati lì da don Pietro. A molti altri il prete terlizzese procurò invece documento falsi, realizzati in casa con la complicità dei suoi due giovani pronipoti, Gioacchino e Tommaso, che insieme gestivano una tipografia in via Po e di notte stampavano carta bollata, intestata Comune di Napoli, e realizzavano timbri per vidimare i documenti contraffatti.

Quanti malcapitati don Pietro abbia aiutato non è dato sapere, ma è noto che custodiva gelosamente un fitto elenco, rigorosamente segreto — fatto di nomi con l’aggiunta dell’intervento procurato —, così ben nascosto da sfuggire perfino alla perquisizione operata dalle SS nella casa di via Urbana il 29 gennaio 1944, data dell’arresto. D’altronde quella casa era diventata un rifugio anche per quanti il regime considerava pericolosi e sovversivi. Don Pietro aiutava tutti, senza distinzione, e la trappola contro di lui scattò a opera di una spia mascherata da perseguitato: Gino Crescentini[16]. Era un giovane disertore, ansioso e insoddisfatto, che per soldi iniziò a collaborare con i nazisti e, fingendosi ancora allo sbando, dopo aver osservato e preso tutte le informazioni necessarie, consegnò il suo benefattore e sei suoi ospiti alle SS[17]. In verità i tedeschi avevano cominciato a tener d’occhio il sacerdote fin dal gennaio 1944, tanto che don Giuseppe Leone, suo confratello a Santa Maria Maggiore, pur approvando l’attività di soccorso messa in atto da quasi un anno, gli aveva raccomandato prudenza. C’erano state inoltre telefonate anonime, che lo invitavano a non chiari appuntamenti, che aveva sempre rifiutato.

Ucciso per amore

La mattina del 29 gennaio, di ritorno dalla Basilica, aveva trovato la casa piena di militari italiani e tedeschi, con l’ordine di perquisizione. L’appartamento fu messo a soqquadro, ma furono trovati soltanto i timbri, perché l’elenco degli assistiti e i documenti falsi — nascosti dentro l’ampia cornice che faceva risaltare la foto della madre — erano loro sfuggiti. Tuttavia don Pappagallo, insieme ai sei presenti in casa quella mattina, fu arrestato per «complotto contro l’autorità politica» e rinchiuso nella cella n. 13 nel carcere di via Tasso, sede del Comando della Polizia di Sicurezza (Sipo), diretta da Herber Kappler, capo della Gestapo a Roma[18]. Durante il primo interrogatorio era stato crudelmente picchiato e subito dopo, nel corridoio, aveva incontrato l’amico Gioacchino Gesmundo, anche lui arrestato quel giorno e duramente percosso[19], ma i due finsero di non conoscersi. In cella invece trovò due comunisti, Aladino Govoni e Tigrino Sabatini, che fraternizzarono subito e ben presto, incuriositi dal suo breviario, avevano chiesto di spiegare pure a loro i Salmi contenuti in quel libro, da cui non si staccava mai. C’era anche il partigiano Oscar Capeggi, che ricorda: «Cominciò a stabilirsi tra noi un rapporto di profonda amicizia. Chiese consiglio per la distruzione di alcuni appunti di cui era rimasto in possesso, il che fu prontamente eseguito. La serenità del suo volto, che ispirava bontà, intelligenza e umiltà profonda, ci conquistò immediatamente. Il suo arrivo fu per noi tutti come l’arrivo di un padre. Era preoccupato per gli altri, mai per se stesso. Temeva per i suoi assistiti, israeliti e militari, e per i suoi collaboratori, essi pure sacerdoti. Le incognite sulla sua sorte non tolsero mai dalle sue labbra il sorriso sereno della bontà, della fiducia, come mai venne meno il suo spirito di cristiana rassegnazione e di carità»[20].

In quell’angusta prigione era ben voluto da tutti — ma non dai tedeschi, che lo chiamavano «corvo nero» — e aiutava chiunque ne avesse bisogno; non si lamentava mai, accettava silenziosamente le umiliazioni, e pregava sempre. Racconta nelle sue memorie l’ultimo arrivato in quella cella, Angelo Ioppi: «Don Pietro Pappagallo, arrestato sotto l’accusa di aver favorito alcuni patrioti, si privava anche dell’esigua quantità di acqua distribuita ai detenuti. Questo sacerdote acquistava nella nostra cella una fisionomia di asceta. Rimaneva per ore assorto silenziosamente nella preghiera con un fervore instancabile, preso dalla sua fede in Cristo. Un mormorio continuo agitava le sue labbra socchiuse, mentre attendeva calmo e sereno la sorte»[21].

Purtroppo, durante la prigionia di don Pietro, il 23 marzo 1944 si verificò nell’Urbe, in via Rasella, un tragico attentato dei partigiani contro un reparto di militari altoatesini, che ne uccidono 33. Kappler, già responsabile del rastrellamento del ghetto, consultato l’alto comando tedesco e ricevuto ordini dallo stesso Hitler, dispose la rappresaglia: per ogni tedesco morto dovevano essere uccisi dieci italiani. Totale 330 persone, tra cui anche don Pietro[22]. All’alba del 24 marzo il prete si era svegliato dopo un sonno tormentato e aveva raccontato a Oscar Cageggi di averlo sognato uscire illeso da una fornace ardente e di averlo visto tornare libero grazie all’intercessione di sant’Antonio, alla cui protezione lo aveva affidato insieme agli altri prigionieri. «Quel giorno don Pietro fu silenzioso», ricorda Oscar: «Pregò e meditò per ore intere, molto più a lungo di quanto soleva. Alle ore 13 non voleva toccar cibo, e ne assaggiò appena dietro le nostre insistenze», il resto lo cedette al giovanissimo Gaetano Butera, mentre con l’acqua rinfrescò le ferite di un altro compagno che ancora sanguinante e semisvenuto giaceva a terra. «Alle ore 14 venne chiamato così come si trovava, fuori dalla cella»[23], insieme a quattro degli otto presenti e, capito che stava per andare a morire, impartì la benedizione ai rimasti e seguì i carcerieri.

I benedetti da don Pietro si salvarono tutti. Lui, invece, uscito dal carcere di via Tasso, fu fatto salire insieme ad altri prigionieri su un furgone coperto e fu condotto alle Fosse Ardeatine, il luogo scelto dai tedeschi per compiere l’orribile rappresaglia. I prigionieri in attesa sui camion venivano chiamati per nome, fatti entrare nelle cave a gruppi di cinque e uccisi con un colpo di pistola alla nuca. A un certo punto però, constatata la lentezza dell’operazione, il comandante Priebke decise che per accelerare le fucilazioni dovevano essere messi in fila indiana e, varcato l’ingresso, uccisi uno di seguito all’altro. Don Pietro, che durante il tragitto non aveva mai smesso di benedire e confessare quanti si erano rivolti a lui per trovare conforto prima della fine, entrò nelle grotte pregando poi, pronunciata una preghiera per i morti e data l’assoluzione a tutti coloro che gli stavano alle spalle in attesa della fine, si inginocchiò e fu ucciso concludendo la sua vita terrena come un vero testimone della fede[24]: un esempio di grande carità, uomo di Dio che, negli anni della più efferata crudeltà, aveva seguito il Vangelo sine glossa: stare dalla parte dei perseguitati fino alle estreme conseguenze.

Copyright © La Civiltà Cattolica 2010

Riproduzione riservata

***

[1] L. Accattoli, Nuovi Martiri. 393 storie cristiane dell’Italia di oggi, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2000, 102 s.

[2] R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà. Don Pietro Pappagallo, martire alle Ardeatine. Parte prima (1888-1939), Terlizzi (Ba), Regione Puglia – Crsec Ba/5, 2007, 33. Cfr anche A. PORTELLI, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Roma, Donzelli, 2001, 30 s.

[3] L’erezione canonica del Seminario Regionale Pugliese avvenne l’11 novembre 1908 a opera di Pio X, che, nel messaggio inaugurale, raccomandava a quei giovani di «approfittare di questo beneficio della divina Provvidenza per rispondere alla loro vocazione, per rassodarsi nella pietà, per crescere in virtù e per conservare quel tenore di vita che sia pari all’altezza del ministero al quale aspirano» (R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà…, cit., 42).

[4] Soltanto dopo il Concordato (1929) la Chiesa otterrà dallo Stato la dispensa dal servizio militare di seminaristi e preti.

[5] Recitava: «Sgomenti degli orrori di una guerra che travolge popoli e nazioni, ci rifugiamo, o Gesù, come a scampo supremo, nel Vostro amatissimo Cuore; da Voi, Dio delle misericordie, imploriamo con gemiti la cessazione dell’immane flagello; da Voi, Re pacifico, affrettiamo coi voti la sospirata pace. Dal Vostro cuore divino Voi irradiaste nel mondo la carità perché tolta ogni discordia, regnasse tra gli uomini soltanto l’amore» (R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà…, cit., 50).

[6] Proprio nel 1924 il Seminario Regionale Teologico Calabro di Catanzaro era stato affidato da Pio X alla direzione dei padri gesuiti.

[7] Oltre alla vasta opera caritativa baldelliana realizzata nel dopoguerra, cfr anche l’ampia rilevazione, più tardi iniziata da mons. Baldelli e conclusa dal successore, mons. A. Frechi, Le istituzioni caritative ed assitenziali operanti nella sfera dell’autorità ecclesiastica, Roma, Pontificia Opera di Assistenza, 1965.

[8] R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà…, cit., 111.

[10] Ivi, 133.

[11] A. Lisi, Don Pietro Pappagallo. Un eroe, un santo. Raccolta di documenti e testimonianze, Rieti, Libreria Moderna, 1996, 62. Cfr B. Vito (ed.), Il mio profilo, la mia città. Michele Gargano un Architetto Umanista, Terlizzi (Ba), Quaderni della Biblioteca/4, 1999, 99 s.

[12] R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà…, cit., 139. Ricordiamo che, oltre a Gioacchino Gesmundo e Michele Gargano, furono ospiti di don Pietro l’insegnante Pietro Cataldi, gli studenti Francesco Catalano, Paolo De Leo e Gaetano Valente, i fratelli Peppino e Edoardo Caldarola, le giovani Angela e Francesca Scagliola, la nipote di don Pietro, Maria Pappagallo, il nipote Tonino Pappagallo, Francesco Matteucci e molti altri.

[13] Ivi, 142. È l’elenco dei valori che lo guideranno durante i tragici anni della seconda guerra mondiale e dell’occupazione nazista di Roma.

[14] Per evitare tale razzia gli ebrei avevano consegnato ai tedeschi 50 kg d’oro, trovato anche grazie al contributo di Pio XII, ma le SS violarono anche quel tacito accordo. Dei 1.024 ebrei catturati e fatti partire il 18 ottobre dalla stazione Tiburtina per Auschwitz, soltanto 16 sono tornati. In totale, gli ebrei romani uccisi, compresi coloro che morirono nel massacro delle Fosse Ardeatine, furono 2.091.

[15] A. Riccardi, L’inverno più lungo. 1943-44: Pio XII, gli ebrei e i nazisti a Roma, Roma – Bari, Laterza, 2008, 13 s. Sulla situazione romana cfr G. Sale, «I rifugiati in Laterano al tempo dell’occupazione nazista di Roma», in Civ. Catt. 2008 IV 539-552; e P. F. Fumagalli, Roma e Gerusalemme. La Chiesa Cattolica e il popolo di Israele, Milano, Mondadori, 2007, 232-247.

[16] È bene ricordare che, oltre ai tanti generosi che rischiarono la vita per salvare i perseguitati, ci furono purtroppo anche «uomini e donne doppi, incerti, paurosi, collaborazionisti, sprezzanti del valore della vita umana, corrotti, inquinati o giustificati dall’odio verso l’ebreo, attaccati al denaro, alla roba, alla possibilità di avere un appartamento o solo di svuotarlo» (A. RICCARDI, L’inverno più lungo…, cit., IX).

[17] Dopo la morte di don Pappagallo, fu la sua governante Maria Teresa Nallo a denunciare il Crescentini quale delatore: venne condannato dalla Corte d’Assise di Roma a 22 anni di reclusione. Cfr A. Lisi, Don Pietro Pappagallo, martire delle Fosse Ardeatine, Todi (Pg), Tau, 2006, 72 s.

[18] Oltre a don Pietro Pappagallo, Kappler aveva imprigionato anche don Giuseppe Morosini, accusato di traffico di armi e di spionaggio a favore degli Alleati, che fu poi condannato a morte dal Tribunale militare tedesco il 22 febbraio e giustiziato il 3 aprile 1944 a Forte Bravetta. Come leggiamo nelle cronache dell’epoca: «Nel plotone di esecuzione, formato da 12 militari della PAI (Polizia Africana Italiana), all’ordine “fuoco!”, 10 componenti sparano in aria. Rimasto ferito dai colpi degli altri 2, don Morosini viene ucciso dall’ufficiale fascista che comanda l’esecuzione con due colpi alla nuca». Cfr R. Katz, Roma città aperta. Settembre 1943-Giugno 1944, Milano, Il Saggiatore, 2003, 277 s.

[19] Come il suo amico don Pappagallo, Gioacchino Gesmundo morirà il 24 marzo 1944 nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

[20] R. Brucoli, Pane e cipolla e santa libertà. Don Pietro Pappagallo, martire alle Ardeatine. Parte seconda (1940-1944), cit., 28 s. Cfr anche A. Lisi, Don Pietro Pappagallo, martire delle Fosse Ardeatine, cit., 31 s.

[21] A. Ioppi, Non ho parlato, Roma, Arti Grafiche Onorati, 1945, 58 s. E prosegue: «Non lo udii mai maledire i suoi carnefici, ma perdonava tutti, considerandoli degli esecutori incoscienti del male, spronati da istintiva brutalità e irragionevoli. Pregava il Signore per noi tutti ché ci aiutasse nel fatale trapasso».

[22] In realtà, come risulta dal monumento alle Fosse Ardeatine, le SS ne uccisero 335: cinque più di quanto stabilito. Quasi a disumanizzare ulteriormente la vendetta.

[23] A. Lisi, Don Pietro Pappagallo, martire delle Fosse Ardeatine, cit., 45 s. Il testimone continua: «Una o due ore più tardi il comandante di guardia entrò, prese i pochi indumenti lasciati da lui e ci disse che d’ora innanzi saremmo stati più larghi, e postosi in testa il cappello sacerdotale di lui, cominciò a saltellare, gesticolare e sghignazzare sguaiatamente». Con don Pietro vennero portati via: Gaetano Butera, Giovanni Rampulla, Gaetano Forte e Alberto Fontacone, mentre rimasero in cella e si salvarono Oscar Cageggi, l’avvocato Vincenzo Palermo divenuto grande amico di don Pietro, Angelo Ioppi e il soldato altoatesino disertore, Joseph Reider.

[24] Una volta uccisi tutti, l’ingresso delle cave fu fatto esplodere con la dinamite e soltanto casualmente il giorno dopo alcuni ragazzi, che giocavano lì intorno e si aggiravano per le brecce delle cave, scoprirono alcuni cadaveri. Comunque il comando tedesco, il 24 marzo sera, aveva diffuso un comunicato in cui dichiarava quanto avvenuto e perciò il 25 L’Osservatore Romano tuonava: «Di fronte a simili fatti ogni animo onesto resta profondamente addolorato in nome dell’Umanità e dei sentimenti cristiani. Trentadue vittime da una parte, trecentoventi persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all’arresto dall’altra. Al di fuori e al di sopra di ogni contesa […] invochiamo dagli irresponsabili il rispetto per la vita umana che non hanno il diritto di sacrificare mai, il rispetto per l’innocenza, che resta fatalmente vittima; dai responsabili la coscienza di questa responsabilità verso se stessi, verso le vite che vogliono salvaguardare, verso la storia e la civiltà». E. Guerriero (ed.), Testimoni della Chiesa italiana. Dal Novecento ai nostri giorni, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2006, 427.