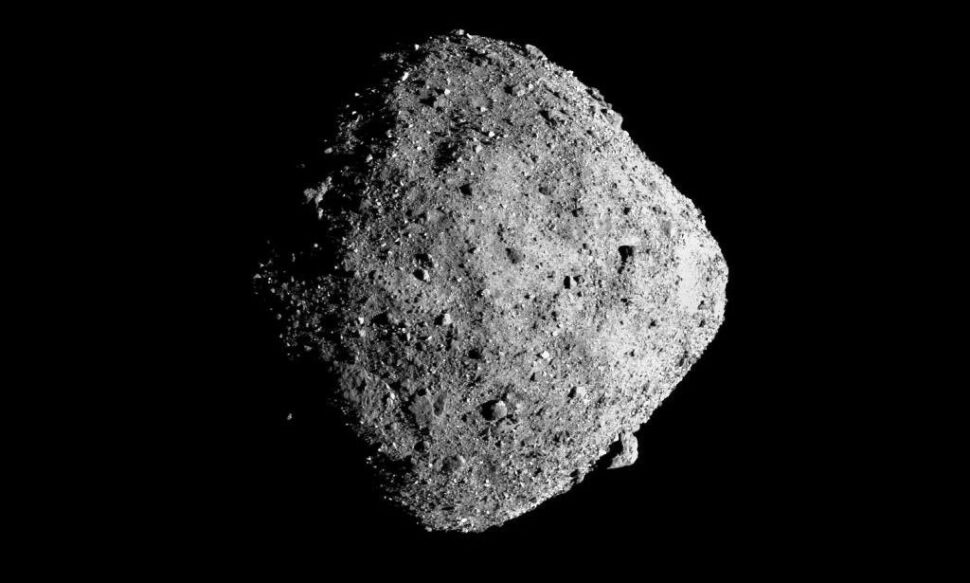

All’inizio di questo autunno la missione OSIRIS-REx della NASA ha riportato sulla Terra alcuni frammenti dell’asteroide Bennu. In una tempestiva conferenza stampa sono stati annunciati i primi risultati ottenuti; in particolare rilevanti informazioni sulla composizione chimica dei campioni, che sono ricchi di carbonio e di acqua.

Gli scienziati se lo aspettavano. Anzi, è la ragione per cui si è andati su quell’asteroide. Sarebbe stato sconcertante se i campioni non avessero contenuto quei materiali: grazie alla spettroscopia, infatti, è possibile rilevare sostanze chimiche in oggetti distanti osservando le loro emissioni (l’arcobaleno di colori che vediamo quando scomponiamo la luce con un prisma).

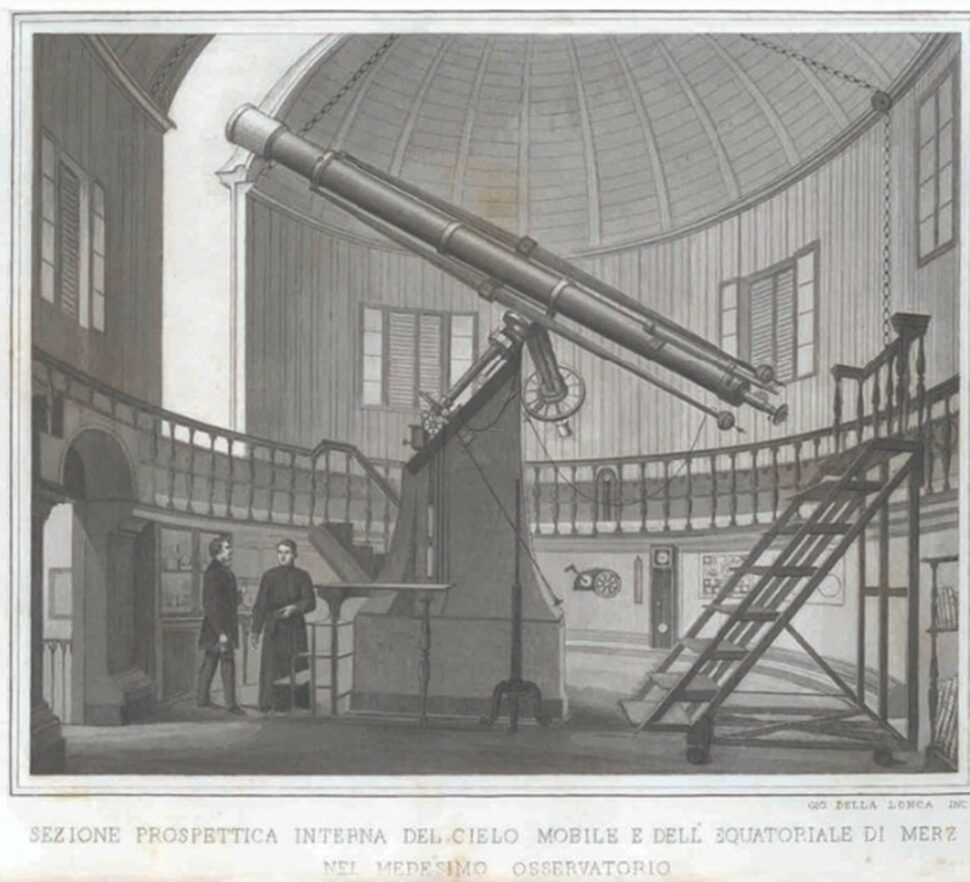

Il primo scienziato a misurare la composizione delle stelle e dei pianeti osservandone lo spettro luminoso fu il gesuita italiano Angelo Secchi, dal suo osservatorio posto in cima alla chiesa di S. Ignazio a Roma, negli anni Sessanta dell’Ottocento.

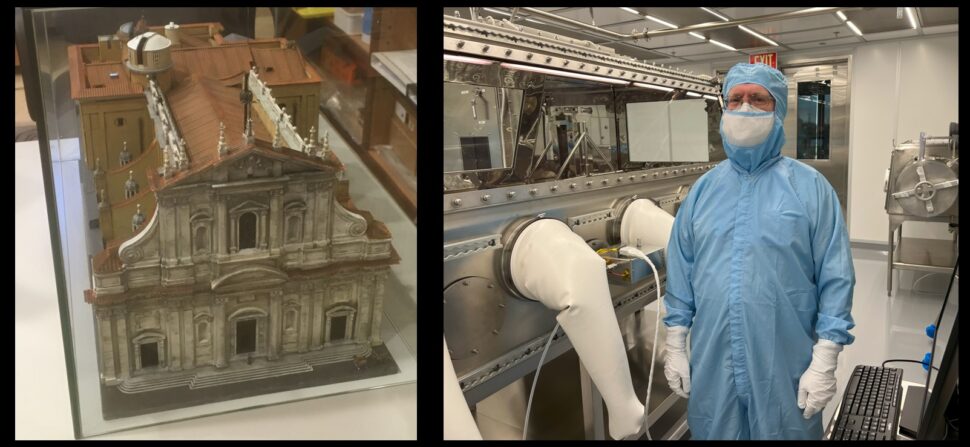

Nel nuovo centro visitatori della Specola Vaticana a Castel Gandolfo si può vedere un modello di quell’osservatorio, realizzato da fr. Bob Macke, della Specola, durante l’isolamento dovuto al Covid.

Fr. Macke, curatore delle collezioni di meteoriti del Vaticano, è un costruttore per passione e per lavoro. Di recente ha installato un picnometro di sua creazione al Johnson Space Center di Houston. Si tratta di un apparecchio che misura il volume di oggetti solidi di forma irregolare, anche porosi, attraverso l’espansione di un gas e le conseguenti variazioni della sua pressione. Servirà, in questo caso, a misurare la densità e la porosità dei campioni di Bennu.

Intanto fr. Macke si è detto entusiasta di una constatazione preliminare: non tanto che quelle rocce siano ricche di acqua e carbonio, ma che siano davvero rocce! Infatti c’era il rischio concreto che le vibrazioni e gli scossoni a cui erano state sottoposte, dapprima al momento dell’estrazione dalla superficie di Bennu, e in seguito durante il trasporto e l’atterraggio della capsula nel deserto dello Utah, avessero ridotto i campioni in polvere.

La NASA ha invitato fr. Macke a effettuare queste misurazioni perché è il massimo esperto mondiale in questo campo, grazie all’esperienza maturata alla Specola. Infatti nell’osservatorio astronomico vaticano, come accennato, ha avuto alcuni vantaggi di cui nessun altro laboratorio sulla terra può avvalersi: la disponibilità di una collezione composta da oltre 1.100 campioni di più di 500 eventi diversi – ossia rocce provenienti dallo spazio e cadute sulla Terra, quindi presumibilmente molto simili al materiale trovato sugli asteroidi -, che è una delle più grandi al mondo; e la libertà di trascorrere gli anni necessari a sviluppare e perfezionare le tecniche adeguate per misurarne le proprietà fisiche. Tempo di cui non dispone chi vive di contributi statali triennali.

Ma se nelle nostre collezioni possediamo già meteoriti simili a quelli che riteniamo siano stati trovati su Bennu, perché era necessario raggiungere quell’asteroide? Lo spiega fr. Macke: «Una missione come OSIRIS-Rex, che riporta campioni dallo spazio, fornisce un materiale di inestimabile valore per lo studio degli asteroidi e delle origini del sistema solare. A differenza dei meteoriti – sebbene per la maggior parte anch’essi derivino da asteroidi -, sappiamo esattamente da dove vengono. Inoltre, diversamente dai meteoriti, i campioni riportati dalla missione non sono stati alterati dal processo violento e distruttivo del riscaldamento e della frammentazione dovuti all’ingresso nell’atmosfera terrestre. Sono nelle condizioni originarie. Ci permettono inoltre di confrontare la superficie effettiva di un asteroide con i dati ottenuti tramite la spettroscopia e altre osservazioni compiute dalla Terra, eseguite nei moderni equivalenti dell’osservatorio di Secchi.

È un grande onore essere stato invitato a lavorare al progetto OSIRIS-REx. Sono doppiamente privilegiato, perché ho potuto vedere gli esemplari con i miei occhi. Anche se le immagini sono molto dettagliate, la vista diretta è stupefacente.

I meteoriti posseduti dalla Specola Vaticana si devono a donazioni di collezionisti, di commercianti, di amici e talvolta di coloro che ci hanno dato i fondi per acquistare reperti particolari che altrimenti non avremmo potuto ottenere. Si tratta ovviamente di una libertà che comporta responsabilità: siamo consapevoli di averla ottenuta con il sostegno del Vaticano e dei nostri amici in tutto il mondo. Ed è grazie a quel supporto se adesso la Specola sta svolgendo un ruolo importante nella missione OSIRIS-REx».