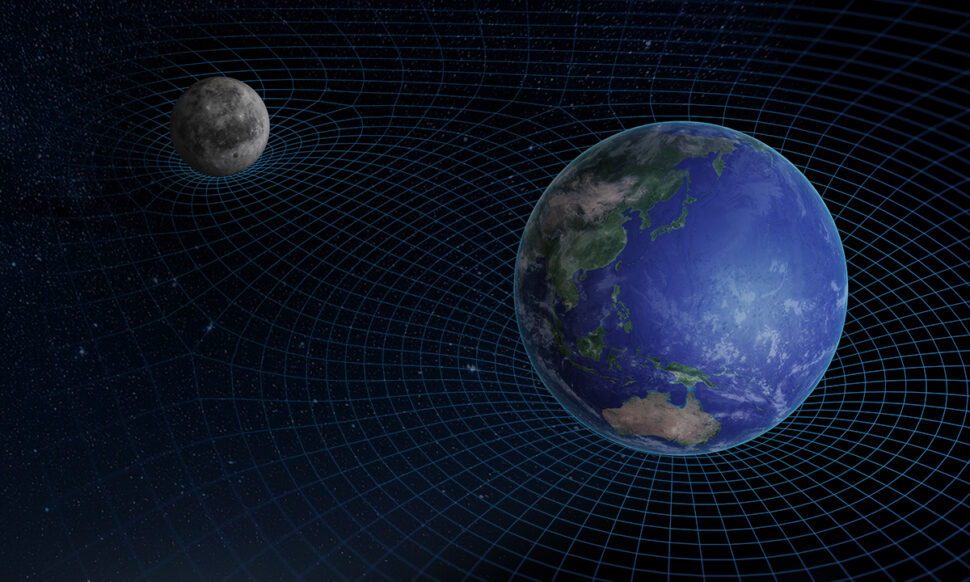

Padre Gabriele Gionti S.I. e don Matteo Galaverni continuano a offrire nuovi contributi matematici alla teoria della relatività generale di Albert Einstein, che descrive la gravità come una curvatura dello spazio-tempo. I due scienziati della Specola Vaticana hanno pubblicato lo studio «Spherically symmetric geometrodynamics in Jordan and Einstein frames» («Geometrodinamica sfericamente simmetrica nei sistemi di riferimento di Jordan e di Einstein») lo scorso luglio sull’European Journal of Physics.

Nel loro articolo, i due autori presentano un risultato sorprendente riguardante due differenti strutture matematiche – dette rispettivamente «formulazioni di Jordan» e «formulazioni di Einstein» – utilizzate per descrivere la gravità. Essi mostrano che, con gli strumenti matematici adeguati, i due sistemi non solo descrivono la stessa fisica, ma possono anche generare soluzioni del tutto nuove delle «equazioni di Einstein», che descrivono l’universo su grande scala. Per la prima volta sono riusciti a ricavare equazioni del moto complete e corrette in entrambi i sistemi.

Il lavoro di Gionti e Galaverni è matematicamente complesso e accessibile solo agli specialisti. Tuttavia, anche chi non lo è può intuire qualcosa del loro approccio considerando che la fisica non dipende dall’unità di misura utilizzata. L’unità di lunghezza, per esempio, può essere sempre ricalibrata: invece di chilometri (km), si potrebbero usare mezzi chilometri (hkm): un’auto che procede a 100 km/h si muoverebbe allora a 200 hkm/h. Naturalmente, dire che si viaggia a 200 mezzi chilometri l’ora non riduce il tempo del tragitto. Se poi scegliessimo un’unità di misura della lunghezza che varia con la posizione, anche i valori misurati cambierebbero di conseguenza. Poiché la gravità deforma lo spazio e il tempo, ne deriva che anche le misure di lunghezza variano in funzione dell’intensità del campo gravitazionale che provoca tale deformazione.

Possiamo dunque pensare al sistema di Jordan come a un modo di osservare la realtà con unità di misura costanti, mentre il sistema di Einstein utilizza unità che variano. La fisica dovrebbe restare la stessa in entrambi, poiché la differenza consiste soltanto nel tipo di unità adottate (anche se questo punto resta dibattuto nella letteratura scientifica).

Per chiarire il concetto possiamo fare ricorso all’esempio letterario di Gulliver e dei Lillipuziani: il grande Gulliver rappresenta le unità di misura originarie e il sistema di Jordan; i minuscoli Lillipuziani, le nuove unità e il sistema di Einstein. Il mondo, e i fenomeni che lo abitano, sono sempre gli stessi, ma osservati da prospettive differenti.

Gionti e Galaverni parlano dei sistemi di Jordan ed Einstein come di due diverse lenti attraverso cui osservare la gravità: lenti che possono aiutare l’essere umano a comprenderne meglio la natura e gli oggetti in cui essa si manifesta in modo estremo, come i buchi neri.

Nell’esempio di Gulliver e dei Lillipuziani vi è una perfetta equivalenza: il mondo e i fenomeni restano identici. Nel caso dei due sistemi di riferimento, invece, questa equivalenza non è del tutto certa. Padre Gionti osserva che, pur avendo dimostrato che le equazioni corrispondono nei due sistemi, non è ancora possibile affermare che in essi la gravità sia realmente equivalente. Lui e Galaverni sono convinti che non lo sia, ma non hanno ancora potuto provarlo: la loro ricerca li ha condotti a risultati contrari a quanto inizialmente si aspettavano.

Don Galaverni considera questo lavoro «come una piccola tessera nel grande mosaico della ricerca in questo campo» e lo colloca «all’interno di una più ampia linea di studio portata avanti dalla Specola Vaticana, in collaborazione con altri membri della comunità scientifica internazionale». Sottolinea l’importanza della collaborazione e come le sue stesse attività di ricerca condivisa si siano sviluppate con istituzioni quali l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università dell’Arizona a Tucson (USA).

«La ricerca è sempre più un’attività svolta all’interno di una comunità e di varie collaborazioni – afferma -. Questo è un aspetto importante anche per il mio ministero di sacerdote perché mi permette di andare incontro e conoscere persone del mondo scientifico che altrimenti non avrei mai avuto modo di incontrare».