| |

Il presente articolo è una rielaborazione di quello apparso sul quaderno 3612 del 2000 de “La Civiltà Cattolica”, con il titolo «Libri che “fanno testo”».

***

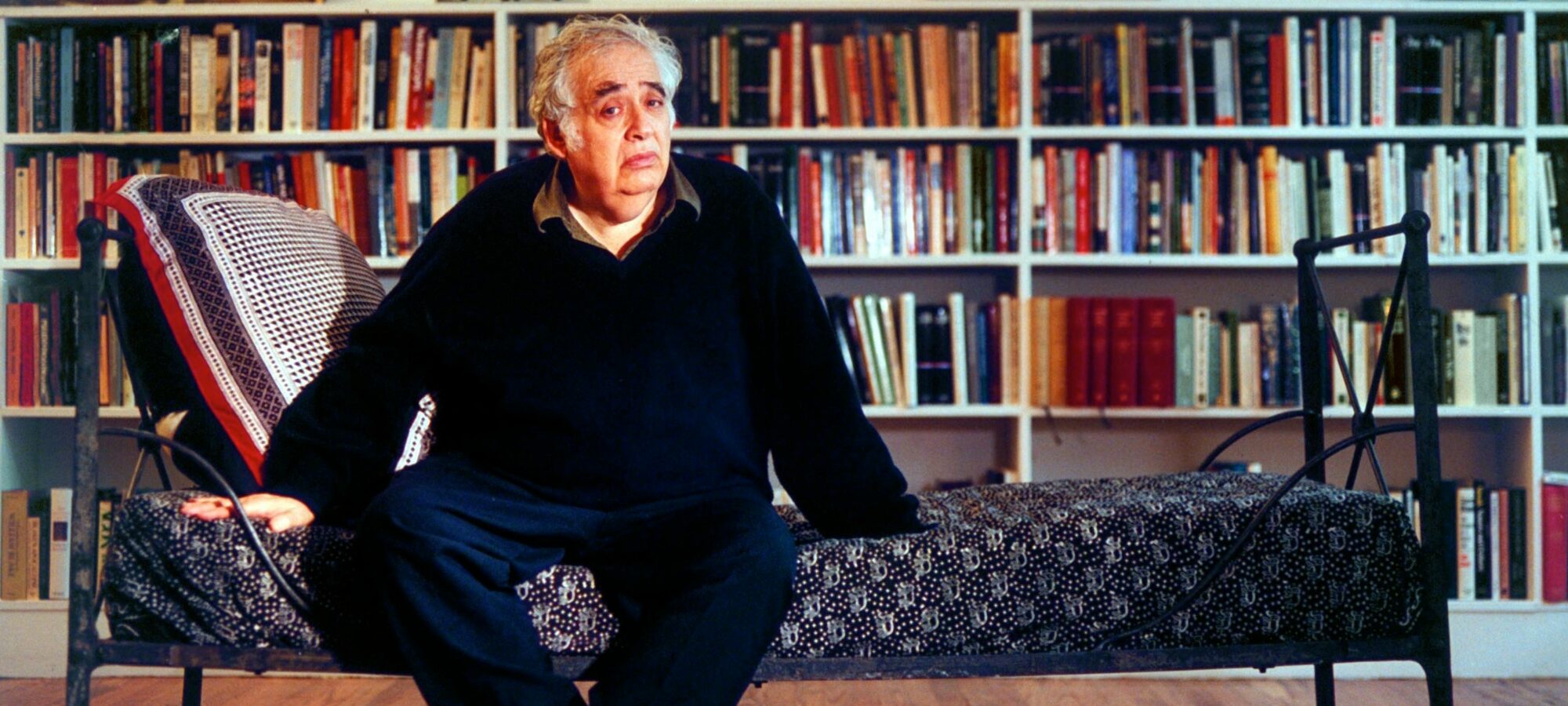

Il 14 ottobre è scomparso Harold Bloom, docente presso l’Università di Yale[1], e uno tra i maggiori critici letterari statunitensi; forse anche il più noto, grazie anche alla redazione di un «canone occidentale»[2].

Il termine «canone» in letteratura ha assunto vari significati[3], ma comunemente sta a indicare i libri che «fanno testo», cioè quell’elenco di volumi considerati come imprescindibili per la loro importanza. Per la letteratura italiana, ad esempio, opere come la Commedia dantesca o i Promessi Sposi sono considerate appunto «canoniche», tanto che si studiano sui banchi di scuola assieme a tanti altri testi considerati, a torto o a ragione, più o meno «canonici». Sostanzialmente in Italia il concetto di canone in letteratura è mediato dai libri di testo delle scuole medie superiori: basta scorrere e comparare qualche indice per compilare il canone della nostra storia letteraria. Nella tradizione culturale del nostro Paese infatti sono ben solide le radici storicistiche. Esse hanno influito non poco nell’elaborazione dei curricoli scolastici e accademici e hanno contrastato la diffusione di impostazioni critiche (il formalismo, per citare forse il caso più vistoso[4]) che prescindono sostanzialmente dall’impostazione storica. Era difficile, fino a poco tempo fa, mettere in discussione la stessa categoria di «storia letteraria»[5].

Si è parlato spesso a questo proposito della scuola italiana (compresi i suoi libri di testo) come in prevalenza forgiata da una filosofia didattica di impianto sostanzialmente ottocentesco-risorgimentale (e anti-ecclesiastico) finalizzata alla costruzione del futuro cittadino, una filosofia cioè secondo la quale la letteratura deve essere un serbatoio di valori civili[6]. In tal modo sono stati praticamente espulsi dal «canone» delle patrie lettere gli scrittori «corporei» tacciati di oscenità (Pietro Aretino, ad esempio) e gli scrittori «mistici» (Caterina da Siena, ad esempio) per il loro estremismo[7]. Il canone ha dunque il diritto di «seppellire» l’opera di poeti che sono destinati ad essere ricordati soltanto dagli specialisti o dagli appassionati?

Harold Bloom ha contribuito al dibattito italiano grazie alle traduzioni dei suoi volumi. Negli Stati Uniti la formazione di base spesso non permette la costruzione automatica di un canone nella mente degli studenti. Ma Bloom ci aiuta a porre alcune domande interessanti per la lettura in generale[8], presentano risvolti e valenze ampie e non trascurabili sotto il profilo culturale, pedagogico e sociale.

L’anelito al canone

Di Harold Bloom è giunto in Italia, tra gli altri, il volume Come si legge un libro (e perché)[9]. Su questo volume, emblematico, vogliamo concentrarci. Il suo autore sa affascinare il lettore, proponendo non una fredda summa di commenti critici ad autori noti, ma un percorso che compone una biblioteca ideale in cui ogni autore è scelto sulla base della passione personale e, insieme, di un grande acume critico. Il titolo in un certo senso inganna: il libro non è una riflessione teorica sulla lettura, né si sofferma sulle modalità e le motivazioni generali di essa. Semmai è una riflessione pratica, che trae spunto da romanzi, racconti, poesie brevi e lunghe e opere teatrali per parlarci non solo di come sia possibile leggere, ma anche di che cosa può dirci e darci la letteratura. Per Bloom la critica letteraria «dovrebbe essere empirica e pragmatica anziché teorica»[10]. I modelli sono Samuel Johnson e William Hazlitt, che «esercitano la loro arte allo scopo di rendere perfettamente esplicito quanto è implicito in un libro»[11].

Come leggere dunque? «Non esiste un unico modo di leggere bene, anche se esiste una ragione fondamentale per cui leggere. Abbiamo a disposizione una quantità illimitata di informazioni, ma dove troveremo la saggezza? Se si è fortunati, si incontra un bravo insegnante capace di aiutarci, ma alla fine si rimane soli, e si deve proseguire senza intermediari. Leggere bene è uno dei grandi piaceri che la solitudine può concederci perché, almeno secondo la mia esperienza, è il più terapeutico dei piaceri. Restituisce ciascuno di noi a ciò che è altro, dentro di noi, negli amici o nelle persone che forse diventeranno amiche»[12].

Perché leggere? Ecco una formula: «Una delle ragioni centrali per cui dobbiamo leggere consiste nel fortificare l’io»[13]; «Solo la lettura profonda e costante consolida e accresce un io autonomo»[14]. La lettura secondo Bloom sostanzia l’autonomia. Essa del resto è pratica solitaria e non certo da intendersi come «impresa educativa»[15]. Sì, per Bloom «i piaceri della lettura sono più egoistici che sociali. Leggendo meglio o con maggiore profondità non si apporta alcun miglioramento diretto alla vita altrui. Continuo a essere scettico sulla tradizionale speranza sociale secondo la quale la solidarietà può ricevere impulso dallo sviluppo dell’immaginazione individuale, e diffido delle argomentazioni che correlano i piaceri della lettura solitaria al bene pubblico»[16].

Si comprende così come nella visione di Bloom la lettura sia un atto interiore che produce piacere e aiuta a costruire l’io nella sua autonomia e individualità. Poco o nulla esso ha a che fare con la socialità e con ciò non viene celata affatto una certa forma di elitismo, che comunque avrebbe un successivo riflesso sociale positivo: «Non dovete temere che la libertà del vostro sviluppo di lettori sia egoistica, poiché, se diverrete veri lettori, la reazione alle vostre fatiche confermerà che siete un’illuminazione per gli altri»[17]. Troppo poco a nostro giudizio. È vero che la lettura fortifica l’io e lo fa crescere in individualità e autonomia. Ma, a questo punto, occorre non dimenticare la funzione socialmente e storicamente costruttiva della lettura. Essa avviene sempre in un contesto ermeneutico che è storico e sociale e, a sua volta, su di esso ha una ricaduta. Si fonda, si innesta e rifluisce in una tradizione. Non dimentichiamo inoltre che la lettura può essere anche un atto collettivo e dar vita a una comunità ermeneutica. Dimenticare questi aspetti sarebbe penalizzare la lettura in una delle sue valenze più feconde.

Chiarito il significato della lettura, Bloom opera alcune scelte, facendo ricorso al concetto di «canone tradizionale»[18] e parlando di «anelito verso lo studio dei classici»[19] che le università «non si degnano di soddisfare»20. Egli compone liste ampie e comunque contestabilissime. Basti pensare che gli unici italiani presenti sono Tommaso Landolfi e Italo Calvino. Certo, nel momento in cui egli parla di «canone» si attira le ire di chi ritiene l’assoluta inutilità o semmai la dannosità di fissare una lista di autori imprescindibili in base a criteri aprioristici. Tuttavia è da rilevare che nel momento in cui Bloom formula un canone, cioè il suo, pone la plausibilità di altri canoni. Del resto egli non pare pretenda di dire l’ultima parola sul romanzo moderno. Semmai intende dire soltanto la sua parola sulla base delle proprie predilezioni e conoscenze. Egli riconduce il racconto che conosce a due tradizioni opposte: quella legata a Cechov e quella connessa a Kafka e Borges. La prima ha dalla sua racconti che soddisfano il desiderio di realtà e cominciano all’improvviso. Il secondo tipo dimostra invece quanto siamo avidi di ciò che sta oltre la presunta realtà e infatti essa diviene fantastica. Il romanzo invece, dopo Thomas Mann, sembrerebbe in via di estinzione e tuttavia ad esso Bloom dedica una sezione riservata a sette opere che egli definisce della «scuola di Melville», di stampo apocalittico[20].

Circa la poesia Bloom sposta l’accento sui contenuti e rinvia ad altri testi per l’analisi della forma poetica: «Il mio interesse si concentrerà sugli scopi e sulle modalità della lettura, il che, in merito alla poesia intesa in senso generico e specifico, si traduce secondo me in una ricerca delle presenze più grandi create dall’immaginazione. A mio parere, la poesia è il coronamento della letteratura di immaginazione, poiché è un’espressione profetica»[21]. Con i romantici Bloom può affermare che il vero compito della poesia è quello di «stupirci destandoci dal nostro sonno di morte e iniziandoci a un senso più ampio della vita. Non vi è motivo più valido per leggere e rileggere la poesia migliore»23. È questo stupore forse la vera risposta alle domande sul come e sul perché della lettura che Bloom intende offrirci.

***

[1] Notiamo che le Università di Yale e di Stanford sono state le due istituzioni accademiche che hanno rappresentato i due poli del dibattito sul «canone» negli Stati Uniti. A Stanford nel 1987 ci fu una ribellione studentesca con dimostrazioni e volantinaggi contro la lista tradizionale di libri classici di cui era prevista la lettura obbligatoria. A questa contestazione seguì la formulazione di ben otto liste differenti tra le quali scegliere quella preferita. A Yale invece il clima è più favorevole alla «cultura alta» della tradizione occidentale e alla cosiddetta Western civilization.

[2] H. BLOOM, Il canone occidentale: i libri e la scuola delle ere, Milano, Bompiani, 1996.

[3] Il termine deriva dall’immagine della canna, usata come strumento di misurazione. In questo senso il «canone» sarebbe una «unità di misura» (oggi si usa, ad esempio, in espressioni come «i canoni del gusto»). Da qui si sviluppò, nel latino ecclesiastico del IV secolo d. C., il significato di lista autorevole e autorizzata di libri che andarono a formare la Bibbia ebraica e cristiana. Successivamente l’espressione fu applicata ai libri dei Padri della Chiesa prima e agli auctores poi, sia cristiani sia pagani, da studiare nelle scuole e degni di essere conservati, preservati e trasmessi ai posteri. Attualmente il termine può indicare, prevalentemente in Paesi anglosassoni, la lista di opere di un autore (The Shakespeare Canon) e infine una lista di testi ritenuti «culturalmente centrali e fondanti in una determinata società e tradizione letteraria, considerati come modelli da seguire ed esempi da imitare: i classici» (R. CESERANI, Guida allo studio della letteratura, Bari, Laterza, 1999, 459). Cfr Sul canone, numero speciale della rivista Allegoria X (1998) e I classici nella cultura e nell’editoria italiana contemporanea, numero speciale di Inchiesta-Letteratura, ottobre-dicembre 1995. Cfr sulla storia del canone J. GUILLORY, Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation, Chicago, University Press, 1993.

[4] Tuttavia anche il formalismo torna alla storia nel momento in cui si considera, ad esempio nel pensiero di V. Šklovskij, che l’opera d’arte viene percepita sullo sfondo di altre opere d’arte e in associazione con esse. In tal caso l’interpretazione deve considerare i rapporti con le altre forme, ad essa preesistenti.

[5] Risulta utilissima a questo proposito la lettura di G. GETTO, Storia delle storie letterarie (Firenze, Sansoni, 1981), la quale non registra interrogativi circa la ragione stessa della storiografia della letteratura. È da notare che si sono avute almeno due forme di storia della letteratura: l’elencazione annalistica che ordina il materiale secondo tendenze generali, generi, forme, ecc. e lo schema classico di «vita e opere». Il rischio in questi casi è di non fare storia della letteratura o di non fare storia della letteratura. Cfr anche Fare storia della letteratura, a cura di O. Cecchi – E. Ghidetti, Roma, Editori Riuniti, 1986.

[6] Cfr C. SCARPATI, «Sacro e letteratura, troppe censure», in Avvenire, 26 luglio 2000. Nota, ad esempio, Scarpati che, dopo gli studi di Paul Oskar Kristeller, l’umanesimo italiano non è inteso più come un volgere le spalle a un’età permeata da spiriti religiosi, ma come uno sforzo di sintesi classico-cristiana.

[7] Cfr E. TREVI – E. AFFINATI, «Antologie, dov’è il sacro?», ivi, 27 luglio 2000. Cfr anche D. RONDONI, «Gli scettici della letteratura», ivi, 28 luglio 2000.

[8] Cfr anche A. SPADARO, «Le antiche radici teologiche dei recenti dibattiti sulla lettura», in Civ. Catt. 2000 I 458-467.

[9] H. BLOOM, Come si legge un libro (e perché), Milano, Rizzoli, 2000.

[10] Ivi, 10.

[11] Ivi.

[12] Ivi, 9.

[13] Ivi, 103.

[14] Ivi, 246.

[15] Ivi, 14.

[16] Ivi, 15.

[17] Ivi, 18.

[18] Ivi, 25.

[19] Ivi, 18. 20 Ivi.

[20] Moby Dick di H. Melville, Mentre morivo di W. Faulkner, Signorina Cuorinfranti di N. West, Incanto del lotto 49 di T. Pynchon, Meridiano di sangue di C. McCarthy, Uomo invisibile di R. W. Ellison e Canto di Salomone di T. Morrison.

[21] H. BLOOM, Come si legge un libro (o perché), cit., 79 s. 23 Ivi, 171.