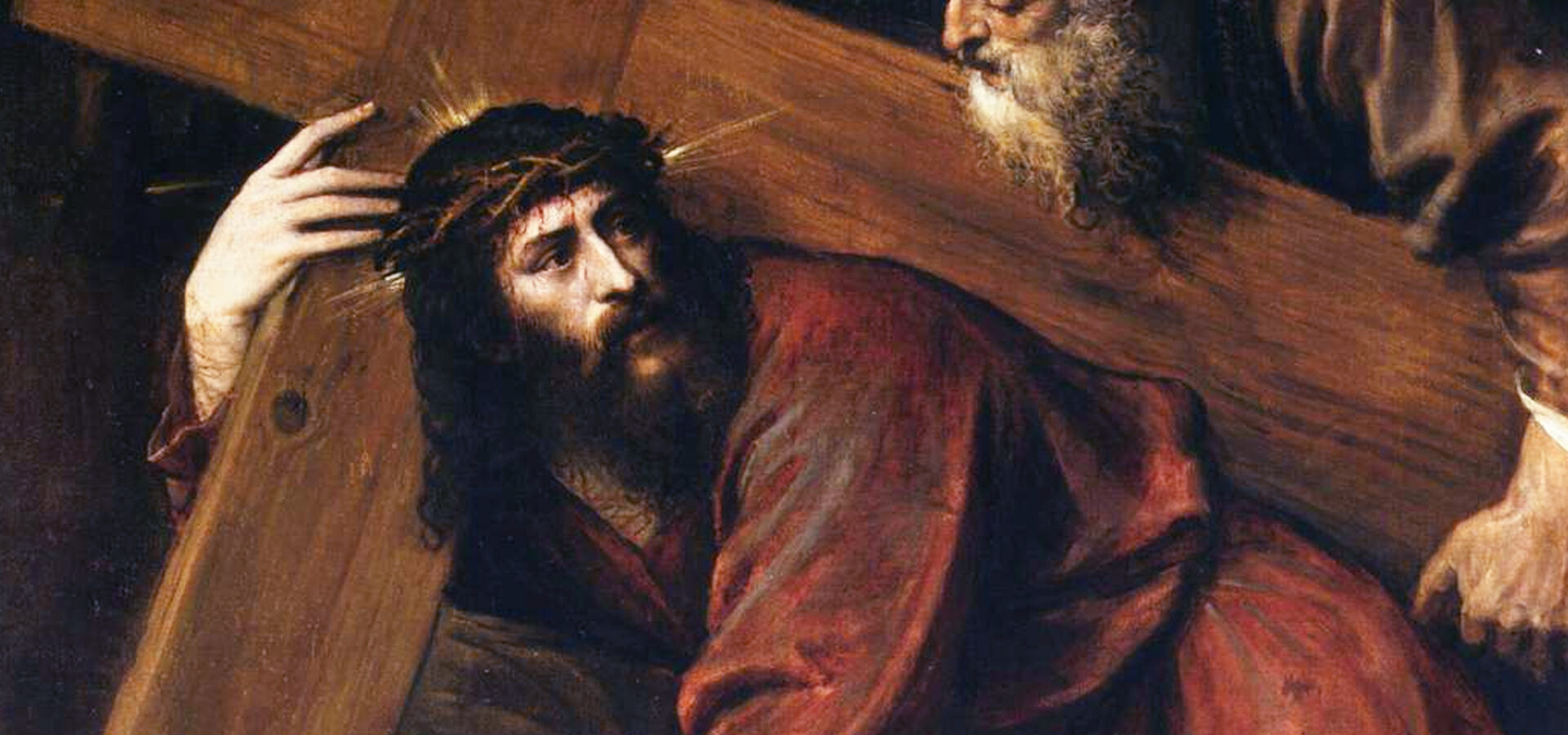

Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo» (Lc 14,25-33).

La scorsa domenica il Vangelo proclamava che gli invitati al banchetto sono i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi. A loro è rivolto l’annuncio evangelico, poiché sono come Gesù. Oggi viene chiesto al discepolo se appartiene a quel gruppo, se è davvero «povero». Altrimenti, non può essere «discepolo». C’è una grande folla che segue Gesù, che vuole vivere i suoi insegnamenti, ma quanti sanno che cosa significhi essere discepoli?

Per ben tre volte, nel Vangelo, risuona il ritornello: «…non può essere mio discepolo» (Lc 14,26. 27. 33). La prima volta, a proposito degli affetti: «Chi non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli e … perfino la propria vita, non può essere mio discepolo».

La seconda riguarda «la propria croce»: portare la propria croce «ogni giorno» (cfr Lc 9,23) non è agevole. Non si tratta di un atto di eroismo che dura un istante, ma di una grigia quotidianità che può durare un’intera vita. Una piccola offesa si sopporta una volta, ma ripetuta può diventare insopportabile, soprattutto se è ingiusta: esige pazienza e perseveranza. Ma il Signore ci precede: è in cammino verso Gerusalemme, dove sa che cosa lo attende.

L’ultima volta concerne la rinuncia a tutti i propri averi (il greco, alla lettera, è meno forte: «allontanarsi dai propri averi». Chi sa allontanarsi da tutto ciò che possiede è un cristiano libero, condizione fondamentale per seguire il Signore. L’unica sua ricchezza è la povertà. Luca sottolinea molto la povertà che con l’amore costituisce la condizione essenziale per seguire Gesù. Anzi, per l’evangelista, la povertà sembra essere il volto concreto dell’amore: chi ama dona il poco che ha e, se non ha nulla, dona il proprio tempo, dona un sorriso, dona la sua amicizia. L’amore è esigente, incapace di mezze misure, pronto a tutto; e ci rende simili a colui che si è fatto «servo di tutti» (cfr Lc 22,25-27).

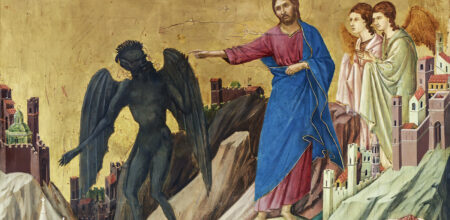

Gli esempi della torre e del re che è in guerra indicano che la decisione di seguire il Signore deve essere pensata, valutata e non impulsiva: Luca rileva anche la derisione di chi ha iniziato a costruire e non può portare l’opera a compimento.

La prima lettura sottolinea la nostra difficoltà a conoscere che cosa Dio vuole da noi. Ma il Vangelo risponde proprio a questa domanda, sia pure in modo sconcertante: ci dice il suo volere per divenire suoi discepoli.

La seconda lettura invece mostra la delicatezza e l’affetto di Paolo per Onesimo, lo schiavo di Filemone, che è fuggito ed è stato accolto dall’apostolo. Paolo lo rimanda al padrone dicendogli di accoglierlo non più come schiavo, ma come «fratello carissimo» (Fl15). Ci insegna come comportarci per essere discepoli.

* * *

Leone XIV: «Grazie a Dio la voce della Chiesa è ancora importante. Continuiamo a cercare di promuovere la pace».