La storia dei rapporti della Compagnia di Gesù con la scienza e quella delle ipotesi avanzate sull’esistenza di altri mondi analoghi alla Terra sono al centro di due articoli recentemente pubblicati dai ricercatori dell’Osservatorio Vaticano.

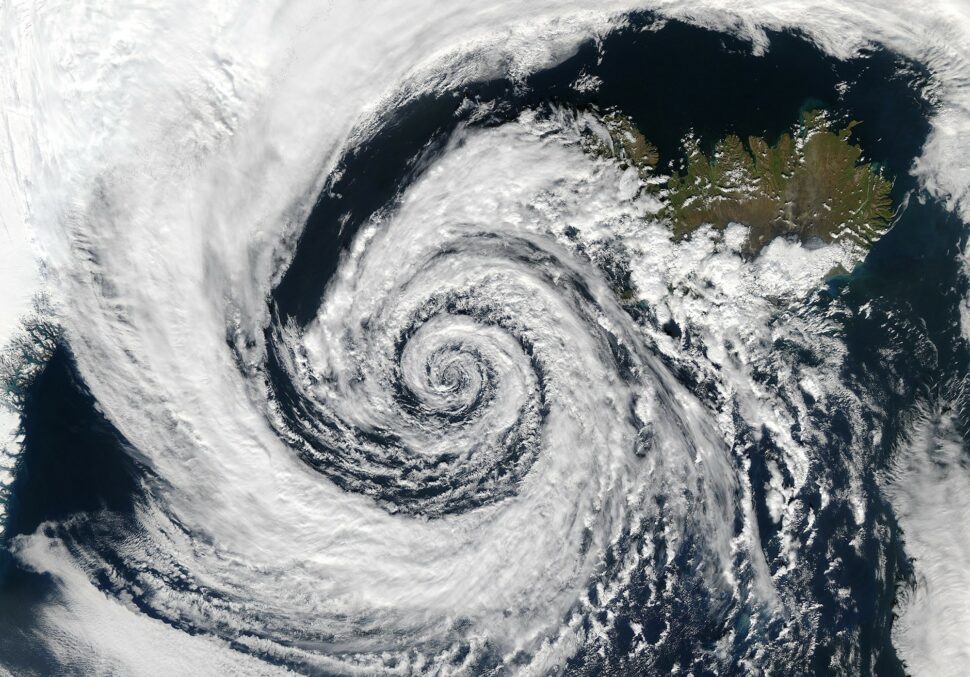

Il primo, «Spin Off: The Surprising History of the Coriolis Effect and the Jesuits Who Investigated It» di p. Guy Consolmagno, S.I. (direttore dell’Osservatorio) e Christopher M. Graney, è apparso all’inizio di questa estate su The Catholic Historical Review, periodico edito dalla Catholic University of America Press. Oggi si ritiene che l’effetto Coriolis, conseguenza del moto rotatorio della Terra, sia alla base della rotazione degli uragani e di altri fenomeni meteorologici. Consolmagno e Graney sostengono che, sebbene l’effetto porti il nome di uno scienziato francese del XIX secolo, gli storici della scienza hanno fin qui trascurato il fatto che i primi a concepirlo furono gli astronomi gesuiti del XVII secolo.

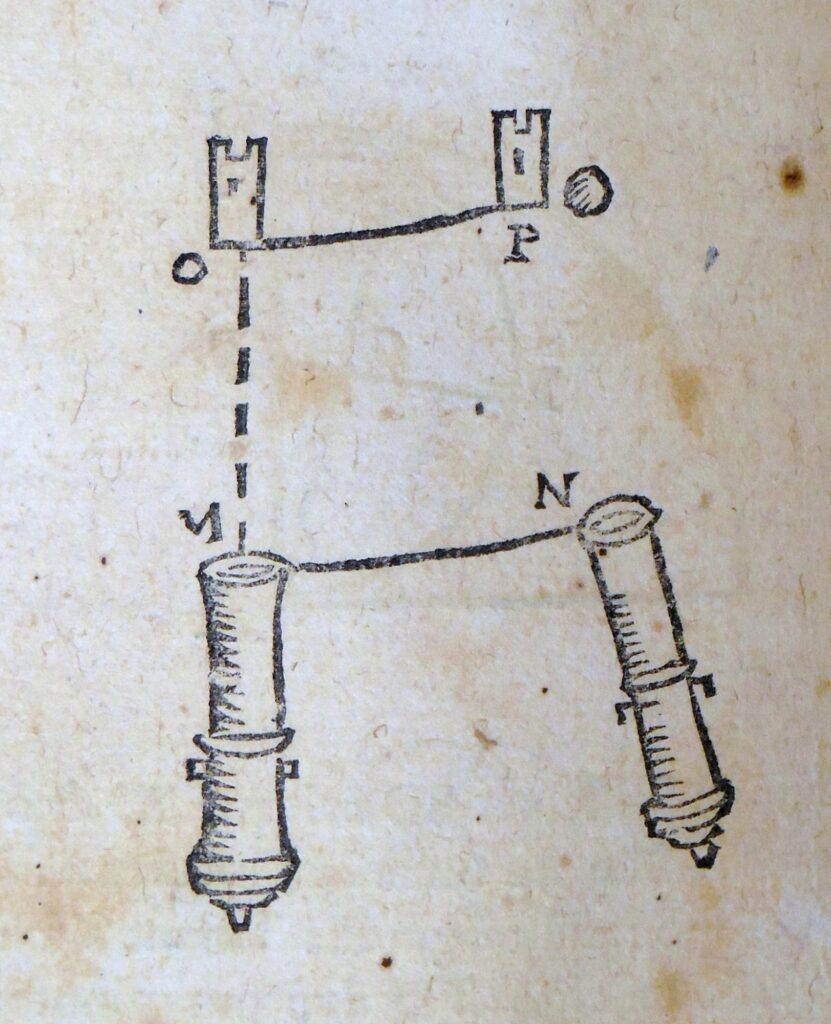

Ironia vuole che quegli astronomi, per esempio Giovanni Battista Riccioli e Claude François Milliet Dechales, concepirono quell’effetto come argomento contro le idee di Niccolò Copernico. Stabilirono infatti che un simile effetto deve per forza avere luogo in un mondo che ruota. Ma siccome nessuno aveva potuto rilevare quell’effetto (riuscirci è davvero molto difficile), questi astronomi consideravano la sua assenza una prova contro Copernico. L’effetto è stato inconfutabilmente dimostrato, nel 1851, dal pendolo di Léon Foucault. Un astronomo gesuita di quell’epoca, Angelo Secchi, ben presto replicò pubblicamente ai risultati di Foucault utilizzando un pendolo da lui costruito nella chiesa di S. Ignazio a Roma (i «pendoli di Foucault» sono ormai comuni nei musei scientifici). All’inizio del XX secolo il primo direttore gesuita della Specola Vaticana, Johann Georg Hagen, sviluppò due ulteriori esperimenti per rilevare l’effetto. Furono allestiti ed eseguiti all’interno del Vaticano.

Consolmagno e Graney dimostrano che tra gli scienziati gesuiti e l’effetto Coriolis esiste una lunga e antica connessione. Quanto ai gesuiti che si opposero a Copernico, rilevano che sostennero la loro posizione con argomentazioni scientifiche innovative che erano molto in anticipo sui tempi, anche se la loro conclusione finale non ha resistito alla prova del tempo.

Un secondo articolo, «The Challenging History of other Earths», di Graney, è apparso nel corso nell’estate sull’International Journal of Astrobiology, pubblicato da Cambridge University Press. Graney sostiene che dalla rivoluzione copernicana in avanti nella comunità astronomica e tra la gente comune si sia diffusa la propensione ad abbracciare l’idea che l’universo sia popolato da altre Terre, sedi di vita intelligente, con ciò tuttavia trascurando solidi argomenti scientifici contrastanti con questa ipotesi.

Graney spiega come Giovanni Keplero nel XVII secolo, Jacques Cassini nel XVIII e William Whewell nel XIX abbiano tutti sostenuto che la scienza non supportava la teoria di un’abbondanza di altre Terre. Keplero, per esempio, si oppose fermamente all’affermazione di Giordano Bruno secondo cui l’universo sarebbe pieno di stelle e quindi di altri soli attorno a cui orbiterebbero altre Terre. A detta di Keplero, per smentire le idee di Bruno bastavano osservazioni, misurazioni e calcoli molto semplici.

Il sogno di individuare altri mondi sostanzialmente simili alla nostra Terra è tuttora vivo. Oggi siamo consapevoli che il nostro Sole è una stella, ma ci rendiamo anche conto (come fece notare alla fine del XIX secolo la divulgatrice scientifica Agnes Mary Clerke) che in massima parte le altre stelle sono molto diverse dal nostro Sole. La Terra è un pianeta; ma tra tutte le migliaia di pianeti che sono stati scoperti, nessuno assomiglia al nostro.

Consolmagno e Graney riprendono questa stessa ricerca, in uno stile adatto al grande pubblico, in un libro di prossima uscita (disponibile dal 15 settembre): When Science Goes Wrong: The Desire and Search for the Truth, pubblicato da Paulist Press.