La professoressa Michelle Francl, docente di chimica al Bryn Mawr College, importante centro universitario femminile vicino a Philadelfia, in Pennsylvania (USA), fa parte degli Addict Scholars della Specola Vaticana. Alla sua ricerca affianca l’attività di divulgatrice scientifica; scrive abitualmente su questioni riguardanti fede e scienza. In un recente podcast per l’Osservatorio Vaticano ha raccontato A Taste for Heavy Water, la «saporita» storia dell’«acqua pesante», caratterizzata dalla sostituzione, nella molecola, dell’idrogeno normale con l’isotopo deuterio.

Nel suo lavoro recente la professoressa Francl ha saputo associare il suo solido bagaglio scientifico con una prosa accattivante. E vi sono presenti anche alcuni collegamenti con i gesuiti.

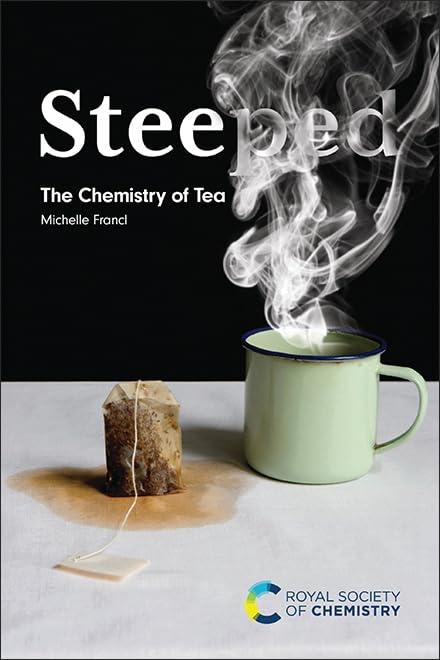

Il suo nuovo libro, Steeped: The Chemistry of Tea, pubblicato a gennaio dalla Royal Society of Chemistry, esplora la chimica del tè tradizionale, quello che si ottiene immergendo nell’acqua le foglie raccolte dagli alberi di Camellia sinensis. Il genere Camellia, che comprende anche le piante di camelia ben note per i loro splendidi fiori, fu così denominato da Carlo Linneo in onore di un padre gesuita del XVII secolo, il botanico Georg Kamel.

Kamel aveva studiato farmacia presso il Collegio dei gesuiti a Brno (lo stesso in cui Gregor Mendel avrebbe condotto le sue ricerche pionieristiche). A partire dal 1686, trasferitosi come missionario nelle Filippine, Kamel intraprese un’esplorazione sistematica delle piante medicinali locali. Nei suoi scritti non descrive la pianta del tè, ma vi compaiono altre della stessa famiglia. Sono presentate anche le fave di sant’Ignazio, che contengono stricnina. Questo suo lavoro avrebbe portato, un secolo dopo, a estrarre il chinino e la caffeina dalle loro fonti vegetali, e dobbiamo in parte a lui i metodi efficaci per sintetizzare nuovi farmaci di cui siamo stati capaci nel XX e XXI secolo.

Nell’acqua calda le foglie di tè si espandono notevolmente, fino a quasi cinque volte il loro volume, sicché le bustine o gli infusori da tè devono essere in grado di sopportare questo aumento di volume. Michelle Francl ha messo alla prova diversi infusori di tè, e molti si sono rivelati troppo piccoli per essere efficaci. Va notato che quella di misurare il volume di un oggetto che presenta dei fori non è impresa banale, poiché di norma si segue un metodo che richiede l’immersione dell’oggetto in un liquido. Invece in questo caso la scienziata statunitense ha utilizzato una metodica sperimentata all’Osservatorio Vaticano per misurare il volume dei meteoriti, che al posto del liquido utilizza piccole perle di vetro.

All’origine di questa tecnica c’è… il caffè. Infatti fr. Consolmagno ha tratto l’ispirazione di utilizzare perline per la misurazione dei meteoriti dallo zucchero a grani che in Italia si usa abitualmente per dolcificare questa diffusa bevanda. Con il suo consueto umorismo, la professoressa Francl ha annotato sulla copertina di Steeped che l’unico posto in cui beve caffè è Roma!

In Steeped leggiamo una singolare informazione circa il ruolo del tè sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove una volta le sue foglie furono lasciate fluttuare nell’ambiente in un disperato tentativo di trovare una perdita d’aria: in quel caso, «leggere le foglie di tè» ha funzionato.

Sebbene il tè contenga migliaia di composti chimici diversi, il suo componente con la concentrazione più elevata è l’acqua. E alla chimica dell’acqua è dedicata una sezione del libro, che ha tratto alcune informazioni di base dalla Summer School dell’Osservatorio Vaticano del 2016, dedicata all’acqua nel sistema solare, alla quale la professoressa Francl aveva partecipato.

Nel volume viene inoltre esaminato il notevole lavoro di altri due scienziati religiosi. Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, erborista e monaca benedettina, consigliava di prestare particolare attenzione alla fonte da cui trarre l’acqua con cui preparare gli infusi di erbe, consiglio presente anche nei manoscritti cinesi dell’VIII secolo. E il sacerdote e micologo fiorentino Pier Antonio Micheli, nel XVIII secolo, studiò le caratteristiche del fungo che viene utilizzato per produrre il tè in stile Pu Erh. Gli diede il nome di Aspergillus niger per la somiglianza con l’aspergillum, l’aspersorio che viene utilizzato nel rito liturgico dell’acqua lustrale.

Deum creatorem venite adoremus:queste parole, iscritte nella cupola del telescopio dell’Osservatorio Vaticano posizionato sul tetto del palazzo papale di Castel Gandolfo, ci incoraggiano a scrutare l’universo e a scorgere nel creato la mano del Creatore. Alla professoressa Francl l’immersione nelle profonde e meravigliose complessità molecolari di una tazza di tè ha aperto una porta analoga: Dio in tutte le cose, dall’incommensurabilmente grande all’infinitamente piccolo.