|

|

Filologi e storici, insegnanti, giornalisti, politici alla riscoperta del latino. Una miriade di titoli: dal rettore emerito dell’Università di Bologna, Ivano Dionigi (Parole che allungano la vita, Milano, Raffaello Cortina, 2020), allo scrittore Nicola Gardini (Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile, Milano, Garzanti, 2016), passando per Roberto Spataro, segretario emerito della Pontificia Academia Latinitatis, il quale nel volume Il latino: una lingua immortale (Roma, LAS, 2023), promosso nel LX anniversario della Costituzione apostolica Veterum Sapientia (1962) di Giovanni XXIII, raccoglie studi di notevole spessore culturale.

Il dibattito prende avvio dall’espressione dantesca Lo latino è perpetuo, che Maurizio Trifone, dell’Università di Cagliari, utilizza come titolo del suo libro (Roma, Carocci, 2024). Studiosi dal percorso brillante discutono sui «classici», sul problema dei rapporti tra Umanesimo, progresso scientifico e tecnologia, richiamando l’attenzione sulla cancel culture. Il discorso a tratti si fa pedagogico: si auspica un rinnovamento della didattica e un nuovo metodo nell’elaborazione di programmi e di progetti educativi.

L’A. si segnala per un impegno intellettuale rigoroso e per una ricca esperienza nel campo della ricerca e dell’insegnamento in tante università (Cattolica di Milano, Università di Chieti e di Lecce, Università della Svizzera Italiana, University of Kansas). Versato in letteratura latina, in cultura classica ed europea, in letteratura comparata, in informatica umanistica, egli afferma con convinzione: «Combattere perché l’abisso della non-memoria, il gorgo dell’oblio, non divori la trasmissione della nostra cultura, rendendo impossibile qualunque autocoscienza culturale, è dignum et iustum».

Si dice che il latino insegni a ragionare, ed è vero. Ma questo non basta per sostenerne la presenza nelle istituzioni scolastiche. Ogni disciplina insegna a ragionare: lingue, storia, scienze ecc. A tale proposito, Milanese ricorda la posizione di Gramsci.

Il libro si rivela uno scrigno di notizie, di riferimenti bibliografici, di dati storici. È un lavoro di storia della cultura, concepito con spirito di apertura al dialogo e con chiarezza.

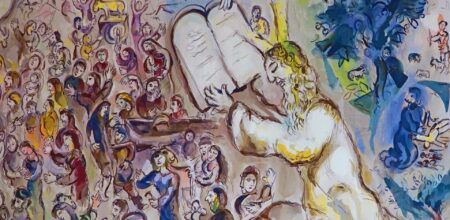

Milanese parla di latino e di latini. Non esiste solo il latino classico: ci sono anche il latino tardoantico e medievale, il latino carolingio, il latino giuridico e quello ecclesiastico. C’è il latino di Tommaso e il latino moderno. C’è il latino del periodo dell’Umanesimo: a questo proposito, l’A., ricordando la posizione di Erasmo, afferma che gli umanisti, «che volevano ridare vita al latino attraverso lo studio attento dei “classici”, ne provocarono la morte» (p. 100). E c’è il latino della Chiesa. Oggi si assiste alla sua graduale emarginazione dalla liturgia, ma il Vaticano II non ha espresso nessuna condanna del latino.

L’A. non esalta l’accoppiata latino-greco e la prospettiva classicista, ma richiama l’attenzione su latino, italiano e lingue romanze. Considera il latino uno strumento che, coinvolgendo cultura greca – «i concetti elaborati dalla cultura greca sono penetrati nella cultura europea largamente attraverso il latino» (p. 29) –, cultura biblica e cultura cristiana antica e medievale, fonda l’Europa e ci porta nella modernità. Lo studio del latino, nella prospettiva di Milanese, «ha senso solo se è studio di duemila anni di storia della civiltà europea» (p. 122). In questo senso. «il latino è “una forza potente di consapevolezza e di liberazione culturale”» (p. 133).