|

|

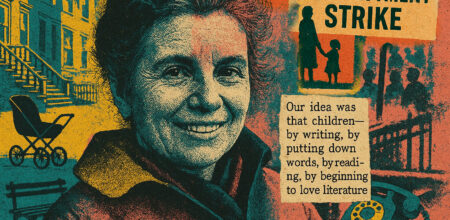

Meticolosamente curato da Simona Forti e Gabriele Parrino – che lo hanno inoltre corredato di due pregevoli saggi introduttivi –, questo testo vide la luce nel 1958: erano trascorsi due anni, dunque, da quando la rivoluzione ungherese era stata repressa dall’intervento dell’Armata Rossa. Finalmente pubblicato nella sua versione integrale anche in italiano, è un contributo che si caratterizza per la lucidità dell’argomentazione e la complessità dell’analisi.

Hannah Arendt pone anzitutto in rilievo come l’Ungheria abbia vissuto sotto il tallone del totalitarismo sovietico per 12 lunghi anni e si sia poi ribellata, nell’autunno del 1956, per 12 giorni: un lasso di tempo estremamente breve, ma che ha consentito ai rivoltosi magiari di scrivere una pagina di storia.

Si è trattato di una rivoluzione capace di cogliere tutti di sorpresa: un movimento spontaneo, privo sia di organizzazione sia di leadership, animato solo dal desiderio di libertà, che ha avuto la forza di mettere in discussione l’impossibilità di ribellarsi contro la gigantesca macchina repressiva allestita dall’Urss. È stato inoltre un avvenimento del tutto inatteso – data la struttura pienamente totalitaria del Paese che governava «imperialisticamente» il satellite ungherese –, dal quale non ha avuto origine alcuna guerra civile, né tantomeno una situazione caotica o vicina all’anarchia: l’esercito si è disintegrato nel giro di poche ore, e il governo in pochi giorni; non ci sono stati saccheggi, né sono state violate le leggi sulla proprietà.

Vi è stata invece la nascita dei consigli rivoluzionari, che, tuttavia, sono stati immediatamente soppressi per volontà dell’occupante sovietico. Scrive al riguardo l’A.: «Nel corso degli ultimi cento anni, queste organizzazioni sono emerse con una regolarità storicamente senza precedenti ogni qual volta il popolo ha avuto l’occasione, per alcuni giorni, settimane o mesi, di seguire le proprie predilezioni politiche senza venire imboccato da un partito o pilotato da un governo» (p. 61). Dall’Ungheria libera, in seguito, sarebbero giunte queste ultime parole, lanciate nell’etere da Radio Kossuth: «Oggi tocca a noi, domani o dopodomani sarà un altro paese, perché l’imperialismo di Mosca non conosce limiti e sta solo cercando di prendere tempo» (p. 79).

Ma cosa intende per «rivoluzione» la filosofa? È stato, a suo parere, il manifestarsi di una democrazia radicale capace di inceppare gli automatismi di una dominazione che, pur nascondendosi dietro la maschera del comunismo, si era ormai fatta sistematica e consolidata. Le richieste degli insorti ungheresi provocarono la prima, vera frattura nell’ambito del totalitarismo sovietico, dal momento che essi contrapposero a una concezione del potere visto come comando, impedimento e limitazione una diversa idea, secondo la quale esso – privo di violenza, ma non di conflittualità – si genera nell’incontro agonale tra esseri umani che ha luogo in uno spazio pubblico.

Altrettanto centrale poi, nel saggio redatto dalla studiosa, è la sua indagine relativa alla «natura dell’imperialismo totalitario», che riveste, a suo avviso, carattere politico e ideologico. Anche se connotato dalla straordinaria flessibilità dell’apparato istituzionale che gli consente di spostare agevolmente il centro del potere, dalla tendenza all’equiparazione delle condizioni materiali tra centro e periferia, dall’esistenza della rete dei Paesi satelliti, che può essere considerata la risposta sovietica al sistema americano delle alleanze, tale imperialismo appare instabile in sé, come è sembrato evidente a causa della coincidenza tra la crisi della successione e un’espansione che non è mai stata realizzata compiutamente. Malgrado le previsioni della studiosa, però, il blocco sovietico – anche se soggetto a crisi ricorrenti – non sarebbe imploso prima di altri tre decenni.