|

|

«Ogni testo che non è un testo sacro è un’apostasia». È con questa presa di posizione forte sulla funzione del linguaggio che si apre Il miracolo, raccolta di poesie del poeta e romanziere statunitense-iraniano Kaveh Akbar, la cui voce accende una luce diversa su quella sacralità diffusa che attraversa ogni aspetto della realtà «profana», rivelandone incrinature e contraddizioni.

Il libro è la prima traduzione italiana, curata da Mia Lecomte e Andrea Sirotti, di Pilgrim Bell: Poems (Minneapolis, Graywolf Press, 2021), la seconda silloge poetica di Akbar, in cui la campana del pellegrino, come suggerisce il titolo originale, diventa figura non solo del risuonare originario della parola divina, ma anche del cammino, talvolta tortuoso, che l’obbedienza della fede comporta.

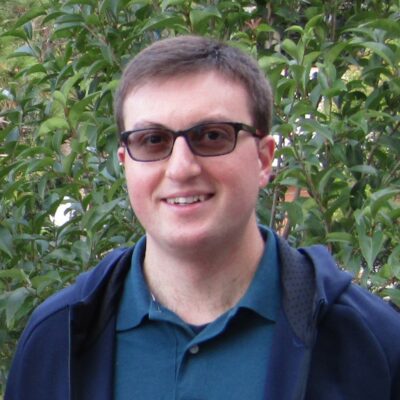

L’autore è nato a Teheran (Iran) nel 1989, da madre statunitense e da padre iraniano. All’età di due anni, si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, dapprima in Pennsylvania, poi nel Wisconsin e infine in Indiana. Di fede musulmana, Akbar si presenta sulla scena letteraria nel 2017, anno in cui esce la prima raccolta poetica Calling a Wolf a Wolf, titolo per certi aspetti anticipatore della scrittura frammentata e inquieta che caratterizza le invocazioni che ne Il miracolo costituiscono l’espressione più alta, e più sofferta, dell’esperienza spirituale dell’A. È del 2024, invece, il suo primo romanzo, Martyr!, acclamato dalla critica per il modo in cui Akbar ha saputo tradurre aspetti autobiografici anche difficili, come l’alcolismo, in un racconto di formazione di grande afflato mistico.

Non è un caso che ne Il miracolo sia proprio la famiglia d’origine dell’A. a fare da sfondo, con la tenerezza delle idiosincrasie dei suoi membri – papà e mamma, Kaveh e il fratello –, al racconto di una fede che l’io del poeta vive in modo lacerante, e che tuttavia è sentita come necessaria. La preghiera, ad esempio, è al centro di questo quadretto – intitolato «Come funziona la preghiera» – che vede Akbar e suo fratello protagonisti di una ritualità insieme sincera e impacciata: «Io e mio fratello ci affettavamo in maldestre posizioni di lode, silenziosi come la luce che si raccoglieva intorno a noi. […] Non è che ci dimenticammo Dio o i martiri o la santa parola del Profeta – piuttosto il contrario, in effetti, eravamo ragazzi fatti per amare ciò che ci stava sotto il naso: io e mio fratello ci stendemmo l’uno sull’altro, ridendo lacrime nei nostri tappeti da preghiera» (p. 91).

In altri passaggi della silloge compare ancora, come un ritornello, il tema della rivelazione. È il caso del componimento che dà il titolo all’edizione italiana, «Il miracolo», dove è l’interiorità del credente, rappresentata come spazio vuoto e pura ricettività, a disegnare i confini possibili della stessa rivelazione: «Immagina il vuoto in te, le vaste cavità che hai impiegato una vita a tentare di riempire – con padri, madri, amanti, lingue, droghe, soldi, arte, lode – e immaginale perdute. Cosa rimane? Cos’altro non sei, che è ciò che ti fa – una casa utile non per le assi i soffitti o le mura, ma per lo spazio vuoto nel mezzo» (p. 19).

Con questo libro Akbar rende partecipe il lettore della galassia delle proprie ansie e paure, procedendo senza infingimenti all’interno delle molte verità che a mano a mano egli scopre in sé stesso, come uomo e come credente. Ed è al fondo di tutto che, con la pietas di figlio, il poeta trova nell’esperienza condivisa e universale della paternità una (possibile) via d’uscita alla fatica di credere, come si evince nella poesia Nonostante gli sforzi, anche le mie preghiere sono diventate minacce: Padre santo non posso fingere / di non aver paura di rivederti / ma quando giungerà il momento / credo che il mio coraggio / si gonfierà come un cowboy / di spugna nell’acqua. Il mio padre / terreno venne in America non sapendo / altro inglese che i testi dei / Rolling Stones e come si dice grazie a Dio. / Verrà accreditata la sua bontà/ sulla mia nota e se sì, quando? (p. 99).