|

|

Un’azione a prima vista meramente tecnica, come scattare fotografie, viene analizzata, in questo libro, nei suoi molteplici risvolti, rivelandosi una costante del pensiero. La fotografia fa la sua entrata ufficiale nella storia della scienza il 7 gennaio 1839, a opera di Louis-Jacques-Mandé Daguerre, inventore del procedimento chimico che da lui prende il nome («dagherrotipo»), frutto della reazione alla luce da parte di una lastra di rame sulla quale vengono sovrapposti argento e vapori di iodio (cfr p. 9).

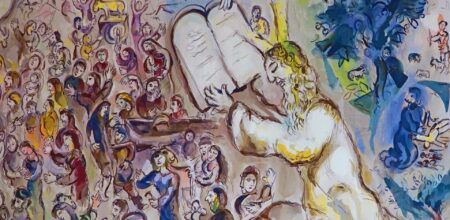

Ma fin dall’antichità il rapporto tra la luce e l’immagine era stato riconosciuto con stupore, oggetto dei saperi più diversi. Non a caso il verbo «fotografare» ha radici spirituali: l’origine del termine sembra da attribuirsi a un eremita, di nome Filoteo, che visse tra il IX e il XII secolo alle pendici del monte Sinai. Egli decise di fissare il sole in modo che la luce divina si imprimesse dentro di lui, trasformandolo, mediante un processo da lui chiamato «fotografico» (phōteinographeistai: l’atteggiamento di chi aspetta la luce): «Filoteo ideò questo verbo per descrivere un’esperienza di unione mistica con la luce […], una possibilità di conoscenza così estrema che, egli scrive, “mi costringe al silenzio”» (p. 11). Siamo ben lontani dalla modalità ben poco «mistica e silenziosa» con la quale per lo più si fotografa nell’era digitale.

La storia successiva continua tuttavia a presentare un incrocio stretto tra arte e tecnica (non a caso nell’antichità i due termini erano sinonimi), tra invenzione e scoperta, novità e stupore. Anche in questo campo, non mancano episodi beffardi nei confronti dei cosiddetti «esperti», incapaci di fornire indicazioni opportune per il futuro. È il caso, ad esempio, di Joan Fontcuberta, fotografo, curatore di mostre, fondatore della rivista Photovision e autore di numerosi saggi sul rapporto tra realtà e illusione. Quando la casa produttrice di cellulari Nokia gli domandò cosa pensasse della possibilità di dotare di fotocamera il telefonino, egli si espresse in termini decisamente negativi: «Era un’idea che non avrebbe mai funzionato» (p. 17).

L’avvento del web consente a chiunque di ottenere notorietà, postando immagini che hanno rapida diffusione e non necessitano di un apprendistato fotografico o di speciali apparecchiature. Come la cultura e il cibo, anche la fotografia diventa così oggetto di massa, anche se la mancanza di un’adeguata preparazione si manifesta in alcuni dettagli fondamentali, come il dosaggio della luce, l’inquadratura, il focus, i sentimenti suscitati, tutti aspetti che confermano come la dimensione silenziosa e mistica non possa essere eliminata dall’atto di fotografare. Una cosa rilevata anche in sede letteraria, come ad esempio nel romanzo di Don DeLillo Rumore bianco: si tende a fotografare qualcosa solo perché era già stato fotografato da altri, al punto che il ricordo delle immagini finisce per sovrapporsi al suo oggetto reale, rivelando la presenza virtuale della comunità fotografica (che fotografa non le cose, ma il fotografare), un’esperienza riconosciuta come «religiosa» da parte del protagonista.

Il tema, come si può intuire anche da questi pochi accenni, è ricchissimo di spunti culturali e interdisciplinari. Basti pensare alla luce e al suo rapporto con l’oscuro, le polarità alla base di ogni immagine – non solo fotografica – e dello scrivere, i luoghi della memoria: «fotografare» viene infatti dal greco phōs («luce») e graphō («scrivo», «incido»). Una polarità che richiama altre tematiche fondamentali, come la vita, il divino, la rivelazione («venire alla luce» e «luminoso»), e il lato sofferto e tenebroso della realtà: «La scrittura è l’incisione, la ferita, la macchia del supporto, come anche il disegno, la pittura e, ancor più, la scultura, sì che il fotografare, prima ancora che essere uno “scrivere” con la luce, è un “ferire” […], da intendersi sia in senso attivo, sia in senso passivo, il quale, come ogni tocco e contatto decisivo, può essere fausto o infausto – oppure entrambe le cose» (p. 75).

L’oscurità, infatti, non è solo negativa: è la condizione, oltre che per l’immagine, anche per la conoscenza. E la libertà di scelta. Pascal applica questo binomio alla ricerca di Dio: «C’è abbastanza luce per coloro che desiderano solo vedere e abbastanza oscurità per coloro che si trovano nella disposizione opposta» (p. 92).