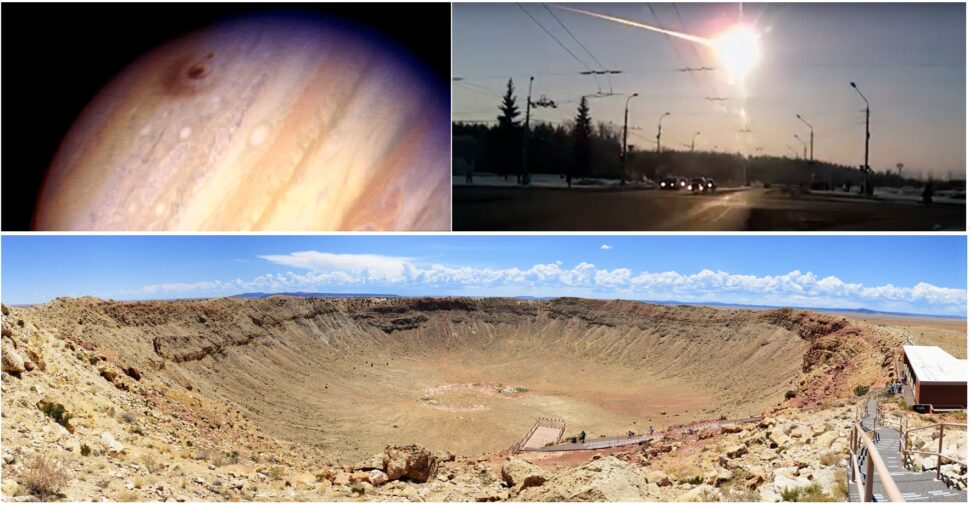

I corpi celesti si scontrano. Nel 1994 la cometa Shoemaker-Levy 9 si schiantò su Giove. Nel 2013 un masso spaziale di circa 20 metri entrò nell’atmosfera terrestre sopra la Russia, disintegrandosi in modo spettacolare non prima di essere ampiamente documentato in video. Il cratere Barringer in Arizona è il residuo di un grande impatto e, com’è noto, l’estinzione dei dinosauri è attribuita a una collisione ancora più colossale.

Come fare a proteggere la Terra e la nostra civiltà da eventuali impatti pericolosi causati da corpi spaziali? Il Planetary Defense Coordination Office è un’équipe internazionale (di Nasa ed Esa) costituita per affrontare la questione con due obiettivi: studiare approfonditamente gli asteroidi per identificare quelli potenzialmente pericolosi per la Terra, e sviluppare una tecnica efficace per deviarne la traiettoria. È stata scelta la tecnica dell’impatto cinetico: colpire con una sonda un asteroide in rotta di collisione con la Terra, in base all’ipotesi che anche una minuscola deviazione dell’orbita dell’asteroide, se provocata con sufficiente anticipo, basterebbe a fargli mancare il bersaglio. Idea promettente, ma come metterla alla prova?

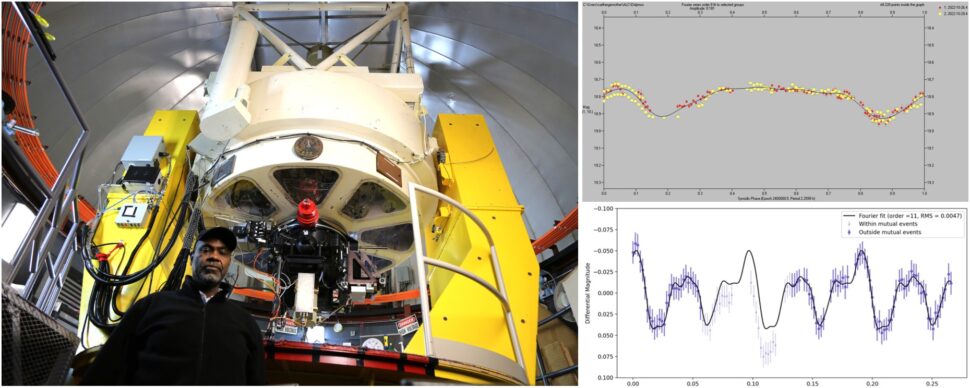

La riprova è arrivata con la missione DART (Double Asteroid Redirection Test). Padre Jean-Baptiste Kikwaya Eluo S.I., astronomo dell’Osservatorio Vaticano, figura nel numeroso gruppo di coautori dell’articolo «Photometry of the Didymos System across the DART Impact Apparition», pubblicato nel numero di febbraio 2024 del Planetary Science Journal. La missione DART è stata, secondo gli autori, «il primo vero esperimento di difesa planetaria condotto su scala mondiale» per proteggere la Terra dagli impatti spaziali.

La sonda DART era destinata a scontrarsi con un piccolo asteroide (circa 150 metri), Dimorphos, che orbita attorno a un asteroide più grande (circa 760 metri), chiamato Didymos. Grazie a lunghe e attente osservazioni, il periodo orbitale di Dimorphos era stato determinato con grande precisione: 11 ore e 55,3 minuti. Per osservare l’effetto dell’impatto cinetico sarebbe bastato modificare lievemente l’orbita di Dimorphos. La sonda DART si è schiantata su Dimorphos il 26 settembre 2022. Prima della collisione, dalla DART si era sganciata una piccola navetta, la LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids), costruita dall’Agenzia Spaziale Italiana: sottraendosi all’impatto con l’asteroide, è stata in grado di fornire immagini delle sue conseguenze.

Per determinare quali effetti ha avuto l’impatto della DART sulla traiettoria di Dimorphos è stata condotta una campagna di osservazioni di altissima precisione sul sistema Didymos. Ventotto osservatori in tutto il mondo hanno contribuito all’acquisizione dei dati, utilizzando telescopi di dimensioni variabili: dal Magellan Baade da 6,5 metri situato a Las Campanas (Cile), fino al T72 iTelescope da 0,5 metri presso l’osservatorio Deep Sky Chile. Anche l’Osservatorio Vaticano ha partecipato con il suo telescopio da 1,8 metri, il Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) sul Monte Graham, in Arizona.

curve di luce del sistema Didymos misurate al VATT (in alto) e pubblicate nel Planetary Science Journal (in basso).

I vari telescopi hanno misurato la «curva di luce» del sistema Didymos, ovvero le variazioni della luce riflessa verso la Terra dovute ai movimenti del sistema (da qui il termine «fotometria», ovvero misurazione della luce). L’articolo ha raccolto osservazioni svolte dal luglio 2022 al febbraio 2023, compendiando 224 curve di luce, con oltre 38.000 singole acquisizioni di immagini e più di 1.000 ore dedicate al sistema Didymos. Il VATT ha contribuito alle osservazioni per due intere notti (il 26 settembre, subito dopo l’impatto, e il 29 settembre). Erano in programma cinque notti di osservazione, ma tre sono andate perse a causa del maltempo (un rischio sempre presente nell’astronomia da terra).

La missione DART ha effettivamente cambiato l’orbita di Dimorphos. Il periodo orbitale è sceso a 11 ore e 22,3 minuti, ovvero un cambiamento di 33 minuti che ha superato di gran lunga le aspettative: il risultato atteso era infatti una variazione di soli 7 minuti. È stato compiuto un primo passo nella difesa planetaria contro gli impatti con corpi spaziali: cambiare la traiettoria di un asteroide è possibile. E l’Osservatorio Vaticano ha preso parte a questa importante verifica.