Cinquant’anni fa ero tra i giovani americani affascinati dal progetto Apollo della NASA, che portò i primi esseri umani a camminare sulla Luna e a riportare sulla Terra campioni di roccia lunare da studiare alla luce della scienza. Di recente, per la prima volta dalla conclusione della missione lunare Apollo 17, avvenuta nel 1972, la NASA ha deciso di ristabilire una presenza umana sulla Luna con il programma Artemis. L’obiettivo a lungo termine di Artemis è quello di installare una base permanente sulla Luna per facilitare le missioni umane su Marte.

Nella scorsa primavera, sulla rivista Meteoritics & Planetary Science è apparso un resoconto scientifico intitolato «Low-temperature thermal and physical properties of lunar meteorites» («Proprietà termiche e fisiche a bassa temperatura dei meteoriti lunari»). L’articolo riportava il lavoro di chi scrive, sostenuto da un finanziamento di ricerca della NASA e condotto insieme a due membri della Specola Vaticana (fr. R.J. Macke S.I. e fr. G.J. Consolmagno S.I.) e a due astronomi delle Università della Florida e di Washington (rispettivamente D.T. Britt e A. Irving). Presentava le misurazioni delle proprietà termiche e fisiche fondamentali di diversi tipi di meteoriti lunari, e i risultati venivano messi a confronto con i dati ricavati a suo tempo dai campioni raccolti dalle missioni Apollo.

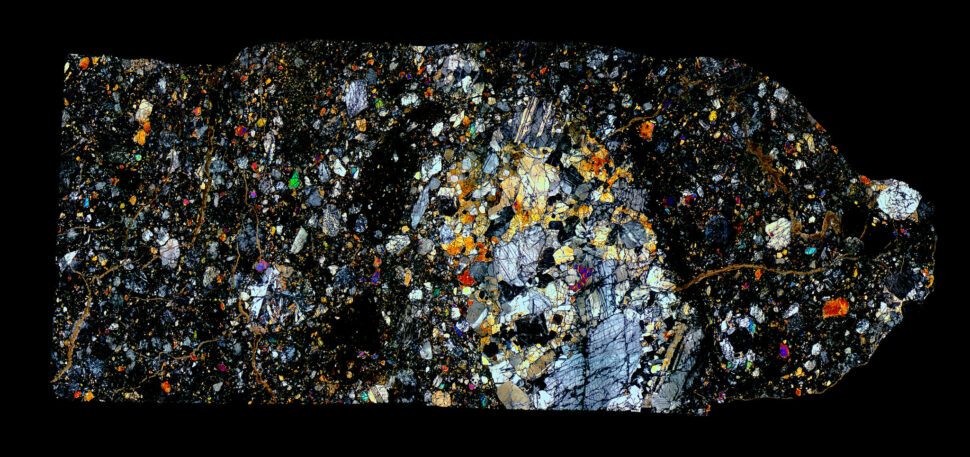

Oggi rispetto al passato è più facile misurare le proprietà termiche e fisiche alle basse temperature; inoltre abbiamo accesso ai meteoriti lunari trovati sulla Terra da cacciatori di meteoriti, collezionisti e scienziati. Questi reperti un tempo facevano parte della superficie lunare, ma in qualche momento del passato sono stati espulsi dalla Luna da un asteroide che si era schiantato sulla superficie del satellite, scagliando rocce nello spazio. I frammenti sono stati catturati dalla gravità terrestre e, dopo molti anni, sono piombati sulla sua superficie.

Una domanda che si fa spesso è: «Come fai a sapere che un meteorite proviene dalla Luna?». La risposta si basa sui campioni riportati dall’Apollo. L’analisi delle loro caratteristiche mineralogiche, geochimiche e dei gas contenuti al loro interno ha indicato agli scienziati che cosa cercare durante lo screening dei possibili meteoriti lunari. Nonostante si sia riscontrato che essi sono molto rari, finora gli scienziati ne hanno rinvenuti quasi 700. Alcuni di questi sono disponibili per effettuare esperimenti alle basse temperature.

I nostri esperimenti hanno prodotto diverse scoperte degne di nota.

La capacità termica specifica misura la quantità di calore necessaria per innalzare una certa porzione di materiale fino a una determinata temperatura. Abbiamo avuto riscontro del fatto che sotto questo aspetto, quando vengono sottoposti sperimentalmente a un intervallo di temperatura tra 5 a 300 gradi Kelvin (cioè da -268 a 27 °C, o da -451 a 80 °F), tutti i meteoriti lunari danno risultati molto simili, nonostante grandi diversità tipologiche dei reperti e della loro conformazione mineralogica.

La conduttività termica misura la facilità con cui il calore fluisce attraverso un materiale. La misurazione della conduttività termica ha rivelato una variazione significativa quanto alla grandezza e alla dipendenza dalla temperatura nell’intervallo da 5 a 300 K. Questa diversità è probabilmente dovuta alle differenze dei singoli campioni per densità e porosità e alla tecnica con cui li si è ottenuti.

Abbiamo applicato una terza tecnica di misurazione ai meteoriti, misurando la loro espansione o contrazione tra 5 e 300 K. Questo ha rivelato che i meteoriti lunari subiscono quella che viene chiamata espansione termica negativa: quando si scaldano, si contraggono anziché espandersi (come invece fa la maggior parte dei materiali). Si tratta di un effetto esiguo, ma è chiaramente presente al di sotto dei 100 K. È dovuto ai vetri vulcanici presenti nei campioni.

Tali misurazioni termofisiche forniscono i dati necessari per elaborare modelli dell’evoluzione termica della superficie lunare, e quindi apportano informazioni utili nell’ottica di futuri tentativi di esplorazione e di progetti per estrarre risorse dalla superficie lunare. La grande opera creativa di Dio spesso non rivela facilmente i suoi segreti, e ciò vale in particolare quando si lavora con i meteoriti lunari. Eppure, è un’avventura meravigliosa scoprire i misteri di queste rocce che sono arrivate fino a noi da un cielo così lontano.