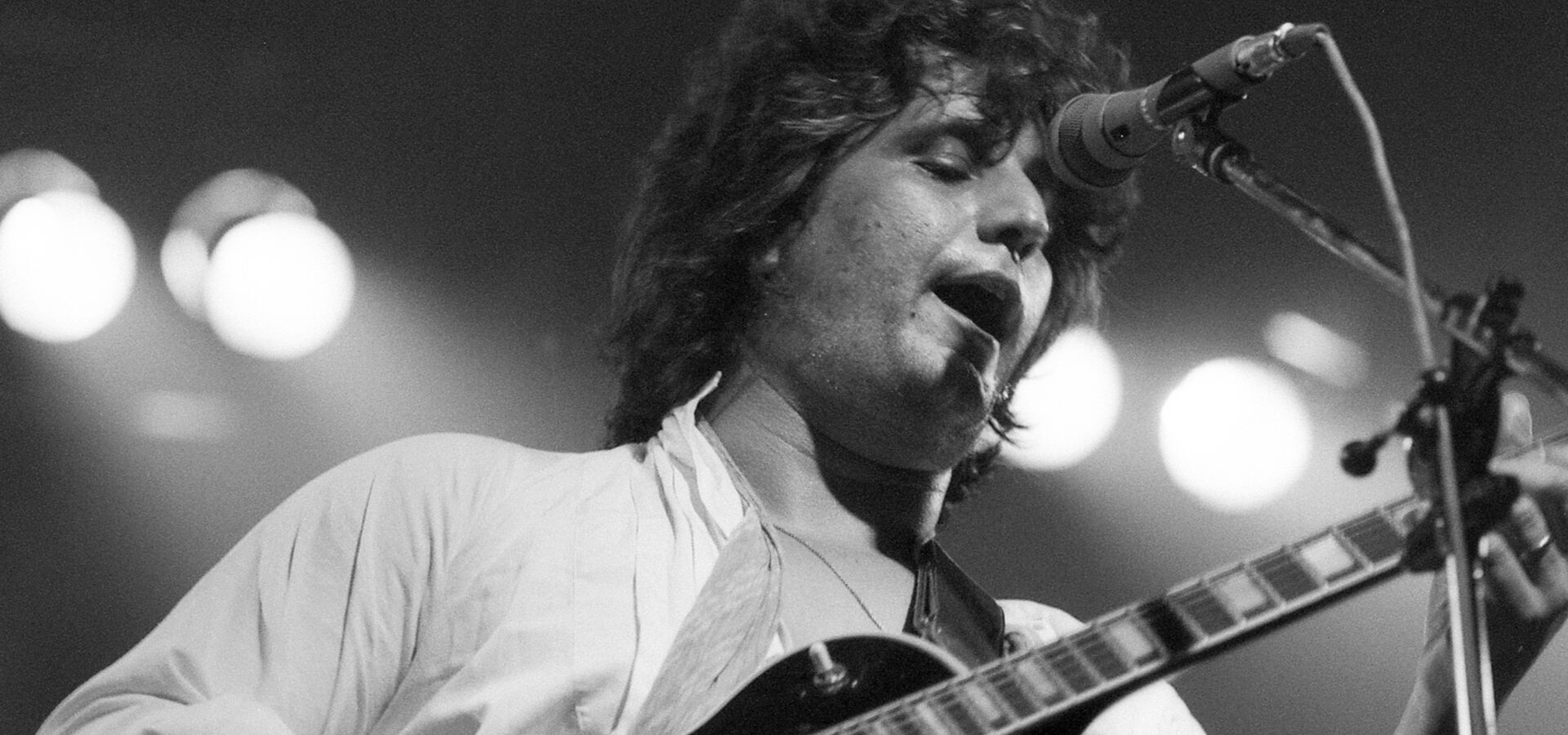

Quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte di Pino Daniele, chitarrista e cantante napoletano, conosciuto in tutto il mondo per le sue canzoni e per la sensibilità del suo tocco alla chitarra.

Nato nel 1955 a Napoli, primo di sei figli, ebbe una fanciullezza segnata da una certa povertà, e visse soprattutto grazie al sostegno di due zie, che gli diedero la possibilità di studiare fino al diploma di ragioneria presso l’Istituto Armando Diaz di Napoli. Proprio negli anni della giovinezza cominciò a suonare la chitarra in un contesto, quello partenopeo, in cui già le sonorità più tradizionali della musica popolare si intrecciavano con i ritmi jazz, afro e blues portati dagli statunitensi durante la Seconda guerra mondiale.

Già negli anni Sessanta e Settanta cominciarono i suoi incontri musicali con il percussionista Rosario Jermano, il sassofonista Enzo Avitabile, ma anche l’ascolto dei concerti di Eugenio Bennato, all’epoca nella Nuova Compagnia di Canto Popolare, come egli stesso racconta[1], mentre si affermava sempre più in lui il desiderio di esprimersi attraverso un nuovo linguaggio della canzone con personali sonorità della chitarra.

Napoli, un sole amaro

Napoli è città che plasma, attira a sé, permea, ma, allo stesso tempo, sfugge agli stereotipi e alle classificazioni ferree e monolitiche, come mostrano tutti i musicisti che non vi sono nati. Ed è proprio da questo luogo che Daniele comincia la sua ricerca musicale, con un primo album intitolato Terra mia (1977), che contiene una delle più intense canzoni dedicate alla sua città e che egli canterà instancabilmente per tutta la sua carriera: «Napule è». In essa sono già contenute quella nostalgia e quella allegria che saranno le tonalità proprie della musica del cantautore napoletano. L’apertura del brano è affidata al pianoforte, che accompagna la melodia creata dal suono melanconico dell’oboe, mentre l’intervento del mandolino conferisce già l’atmosfera partenopea. Il testo della strofa è in continuità con il tono della musica: Napule è nu sole amaro / Napule è addore e’ mare / Napule è na’ carta sporca / E nisciuno se ne importa / E ognuno aspetta a’ sciorta[2]. Napoli, sottolineata attraverso l’anafora, viene descritta attraverso la sinestesia della luce del sole, accostata al gusto dell’amarezza, e da immagini sensoriali, come quella olfattiva del sapore salmastro del mare che si unisce a quella visiva della carta sporca. Ma la città non è solo questo, come si evince dalle altre strofe: Napule è na’ camminata /

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento