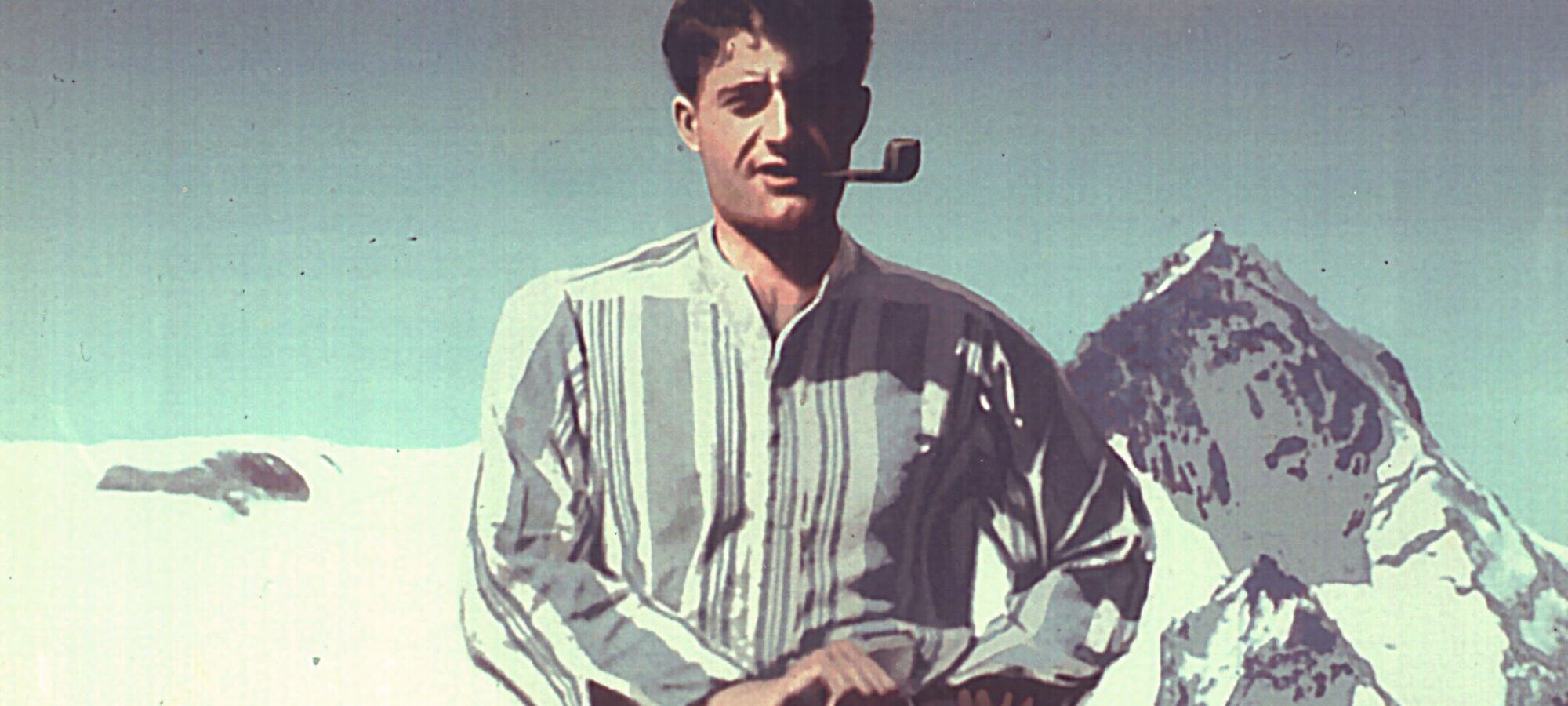

Il 7 settembre 2025 sarà elevato agli onori dell’altare Pier Giorgio Frassati, nato a Torino il 6 aprile 1901 e deceduto a 24 anni per una poliomielite fulminante[1]. Prima di Teresa di Gesù Bambino si riteneva che normalità e santità non potessero coesistere. Invece, la carmelitana ha mostrato che vivendo il Vangelo, pur rimanendo nella clausura del monastero, era possibile raggiungere i vertici della santità e diventare perfino Dottori della Chiesa. Pochi anni dopo la «piccola» Teresa, anche Frassati ha seguito quella strada: da laico, testimoniando nel mondo la propria fede, ha percorso la via del Vangelo. Una santità che parla a tutti. Filippo Turati, uno tra i fondatori del Partito socialista italiano, ha detto di lui: «Era veramente un uomo, quel Pier Giorgio Frassati che la morte, a 24 anni, ghermì e rapì crudelmente. […] Ciò che si legge di lui è così nuovo ed insolito, che riempie di riverente stupore anche chi non divideva la sua fede. Giovane e ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. […] Era innanzitutto un cristiano e traduceva le sue opinioni mistiche in vive opere di bontà umana»[2].

Una vita semplice

Pier Giorgio nasce in una famiglia agiata, ma rigida nell’educazione. Il padre Alfredo, agnostico, è un imprenditore lungimirante: compra la Gazzetta piemontese e la rinnova nel quotidiano liberale La Stampa, di cui è proprietario e direttore; in breve, trasforma il giornale nel secondo quotidiano d’Italia, dopo Il Corriere della Sera[3].È amico di Giovanni Giolitti, da cui è molto stimato, e nel 1913 viene eletto senatore del Regno, il più giovane del tempo. Nel 1898 Alfredo sposa Adelaide, che, al contrario di lui, è cattolica praticante, ma prigioniera di un formalismo convenzionale; è un’appassionata pittrice, tanto che diversi suoi dipinti vengono esposti alla Biennale di Venezia. I figli, Pier Giorgio e Luciana (di un anno più piccola), sono i soggetti dei suoi quadri. Il matrimonio tra Alfredo e Adelaide non è felice: trascinato tra alterchi e delusioni, giungerà alla rottura dopo la morte del figlio.

I due rampolli di casa Frassati compiono gli studi elementari in privato, bollati però da una bocciatura. Frequentano poi la scuola pubblica, e Pier Giorgio, in seconda ginnasio, viene rimandato in latino. Il padre lo iscrive allora all’Istituto Sociale dei gesuiti, dove il ragazzo si accosta alla Congregazione mariana, all’Apostolato della Preghiera e alla Conferenza di San Vincenzo. Intanto cresce sia culturalmente

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento