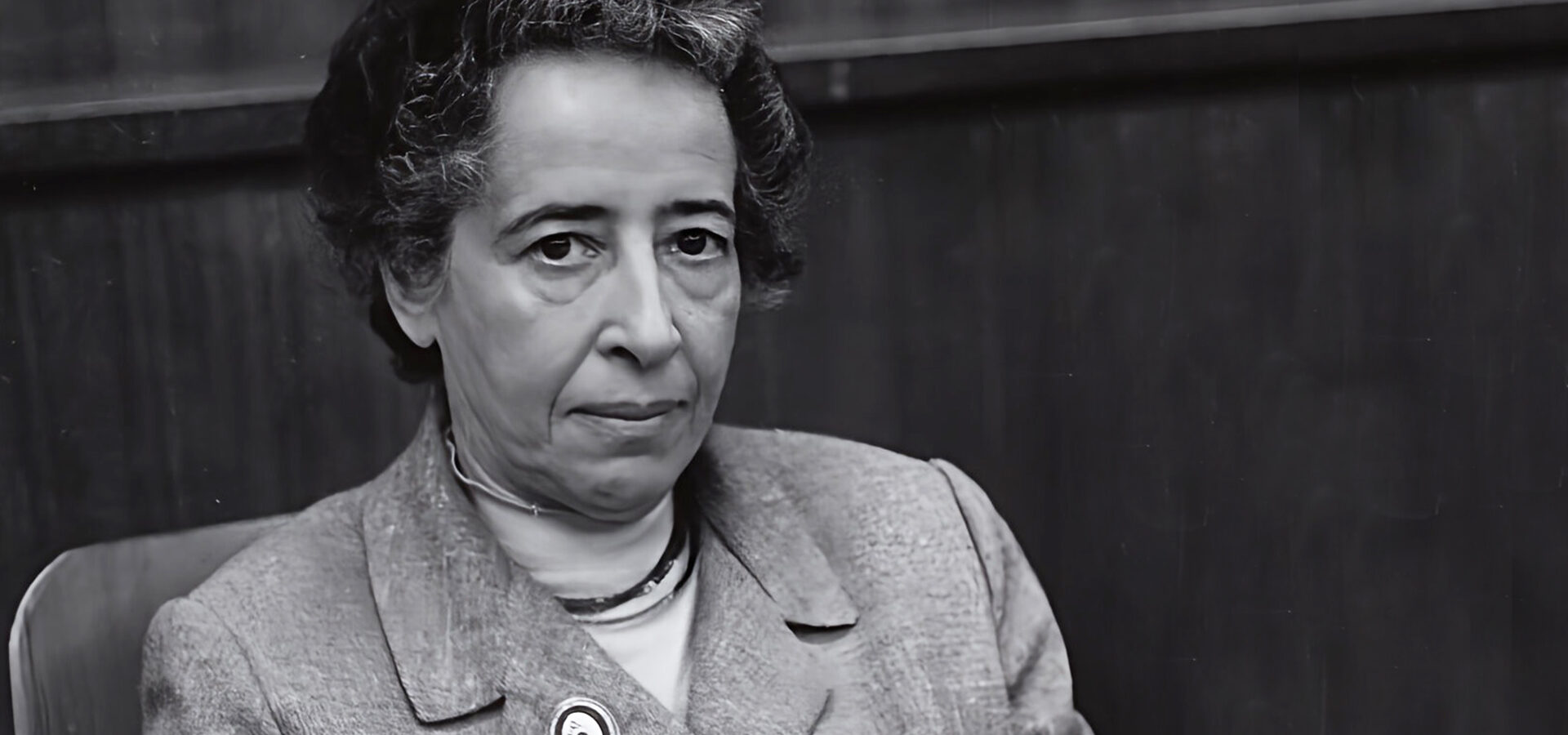

Cade quest’anno il 50° anniversario della morte di Hannah Arendt (1906-1975), esponente di rilievo della filosofia (anche se lei non si riconobbe mai in tale veste) di area tedesca e inglese, ma anche nota per il suo impegno civile e politico e la sua profonda analisi delle terribili vicende del XX secolo, che visse in prima persona e che confluirono in scritti memorabili. Su molti di questi aspetti la sua produzione può essere senz’altro considerata pionieristica.

La vita

Hannah Arendt nasce ad Hannover il 14 ottobre 1906. La sua famiglia, di estrazione borghese, aveva preso da tempo le distanze dalle tradizioni ebraiche. Hannah perde a sette anni il padre e viene educata dalla madre, che è di tendenze socialdemocratiche, ispirandosi a Rosa Luxemburg. Durante gli anni dell’università ha modo di ascoltare le lezioni di alcuni tra i più importanti esponenti del pensiero filosofico e teologico del tempo (Romano Guardini, Rudolf Bultmann, Edmund Husserl, Karl Jaspers e Martin Heidegger, con il quale ha avuto anche una relazione sentimentale). Si laurea con una tesi sull’amore in sant’Agostino, sotto la guida di Karl Jaspers. In seguito all’avvento al potere di Hitler, è costretta a fuggire a Parigi, e poi negli Stati Uniti, insegnando filosofia politica a Princeton, Berkeley e Chicago, ma anche impegnandosi attivamente sul tema dell’ebraismo, sebbene le sue posizioni – molto critiche sulla politica nazionalista e ostile alla presenza degli arabi residenti in Palestina – non trovino consenso, condannandola all’isolamento. Una situazione che si accentuerà ulteriormente con la pubblicazione del libro sul processo ad Adolf Eichmann. Hannah muore improvvisamente a New York, per un attacco di cuore, il 4 dicembre 1975, mentre sta lavorando alle Gifford Lectures (una serie di lezioni da tenersi in una delle antiche università scozzesi, a cui ogni anno è invitato un esponente considerato di grande rilievo nel mondo culturale), poi raccolte nel libro La vita della mente.

Il suo percorso intellettuale, estremamente ricco e articolato, può essere compreso ripercorrendone le opere principali.

Il totalitarismo

Le origini del totalitarismo,pubblicato nel 1951,è l’opera che ha reso celebre Arendt e rimane una delle più importanti del XX secolo sotto il profilo storico-politico. L’ipotesi di fondo è che il totalitarismo è un fenomeno radicalmente differente dalle forme politiche della storia passata e presente, come l’assolutismo e la dittatura. Ciò che ha caratterizzato la peculiarità del nazismo e dello stalinismo (il fascismo non viene preso in considerazione) è la stretta conseguenza della visione «atomistica» degli esseri

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento