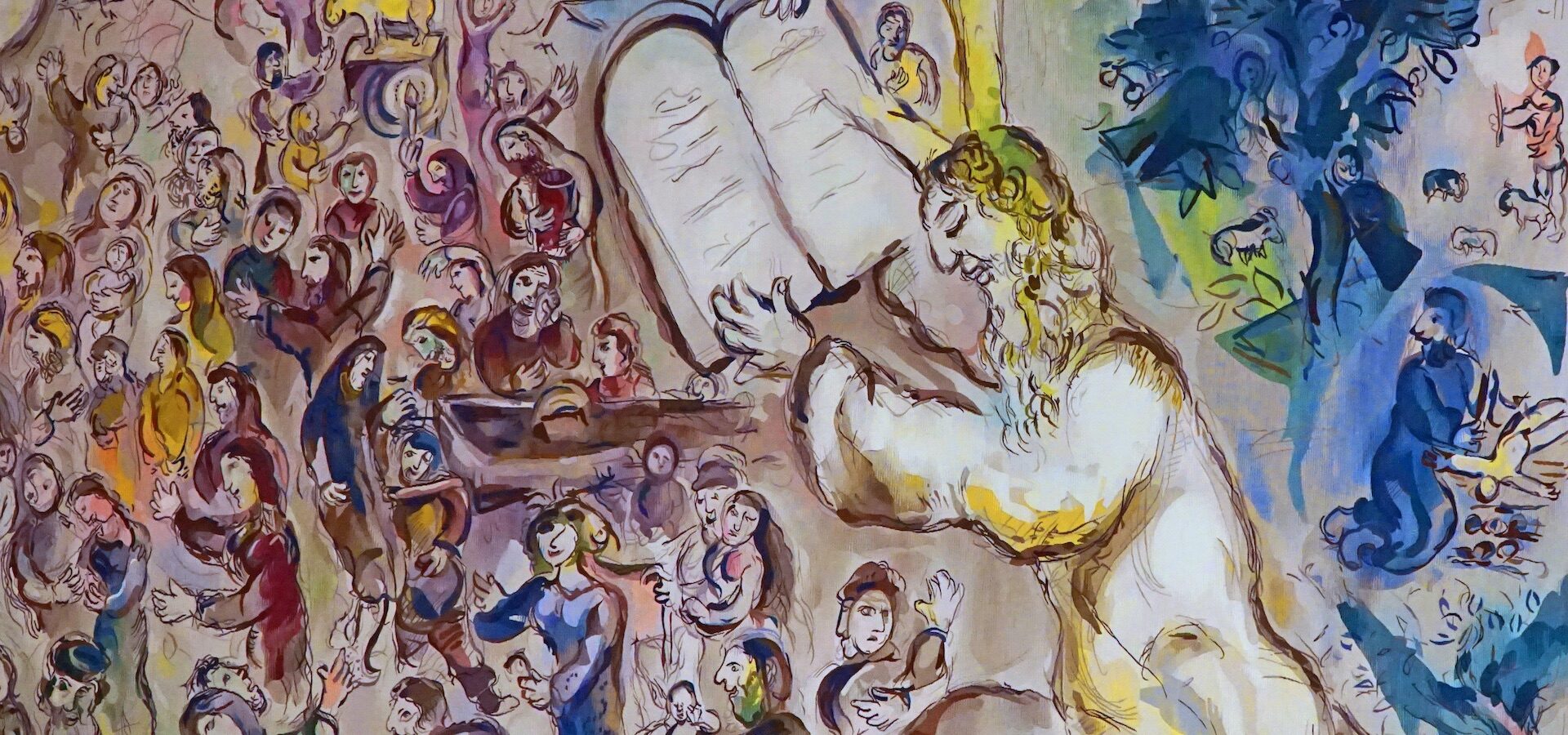

I Dieci Comandamenti, «il Decalogo» (dieci parole), sono uno dei passi più famosi della Bibbia. Presentati nella Scrittura ebraica come rivelati direttamente da Dio agli ebrei, sono stati successivamente assimilati dal cristianesimo e hanno occupato per secoli un posto centrale nella riflessione morale cristiana e popolare[1]. Nell’Antico Testamento esistono due versioni del Decalogo: la prima nell’Esodo, al capitolo 20, la versione più antica, presentata nel contesto della storia delle origini di Israele; l’altra, una versione profetica successiva, nel Deuteronomio, al capitolo 5, presentata come reminiscenza storica nel discorso fatto da Mosè prima di morire.

Coloro che leggono oggi i Dieci Comandamenti possono rimanere disorientati, se non tengono presente che le due versioni del Decalogo hanno una diversa numerazione. È più facile capire la differenza partendo dalla fine. La tradizione greca, Calvino e la tradizione riformata e anglicana seguono il testo della versione più antica, quella nell’Esodo (Es 20,2-17), che termina con un unico comandamento (versetto 17), che vieta di desiderare qualsiasi cosa appartenga al prossimo, compresa la moglie, e che consente di conservare un totale di 10, dividendo il comandamento iniziale, che proibisce gli dèi stranieri, in due, facendo del divieto degli idoli il secondo comandamento. Al contrario, sant’Agostino e, dopo di lui, la tradizione cattolica e luterana seguono la versione successiva, quella del Deuteronomio (Dt 5,6-21), che conclude il Decalogo con due comandamenti distinti, i quali vietano rispettivamente di desiderare la donna d’altri e la roba d’altri. Questa versione si apre con un unico comandamento, che vieta l’adorazione di divinità straniere nonché di idoli (di Dio).

Questa diversa numerazione spiega perché oggi la Chiesa cattolica romana per le questioni relative alla morale sessuale rinvii al sesto comandamento, mentre gli anglicani attribuiscono tutto ciò che riguarda questo particolare divieto al settimo comandamento. Per inciso, questo primo riconoscimento della dignità della donna ebrea, anche in un modo primitivo come quello di separarla dalle altre proprietà del marito attribuendole un diverso comandamento, è indice dell’evoluzione storica tra la versione del Decalogo dell’Esodo e quella del Deuteronomio.

I contenuti del Decalogo si dividono in due gruppi di doveri e obblighi morali fondamentali imposti da Dio: un primo gruppo, ristretto, dedicato al rispetto assoluto dovuto a Dio, al suo nome e al sabato, il giorno del Signore; e un secondo gruppo, più ampio, che si concentra sul rispetto dei propri fratelli israeliti, a cominciare dai genitori, e vieta l’omicidio, l’adulterio, il sequestro (successivamente generalizzato con

Contenuto riservato agli abbonati

Vuoi continuare a leggere questo contenuto?

Clicca quioppure

Acquista il quaderno cartaceoAbbonati

Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.

Scegli l'abbonamento