Quale eco ha la scienza nella società? Quale riverbero la riflessione di una disciplina e il lavoro di scienziati, inseriti in un preciso contesto storico e politico, consegna alla collettività? Sono alcune delle domande sorte dopo aver visto il film Oppenheimer.

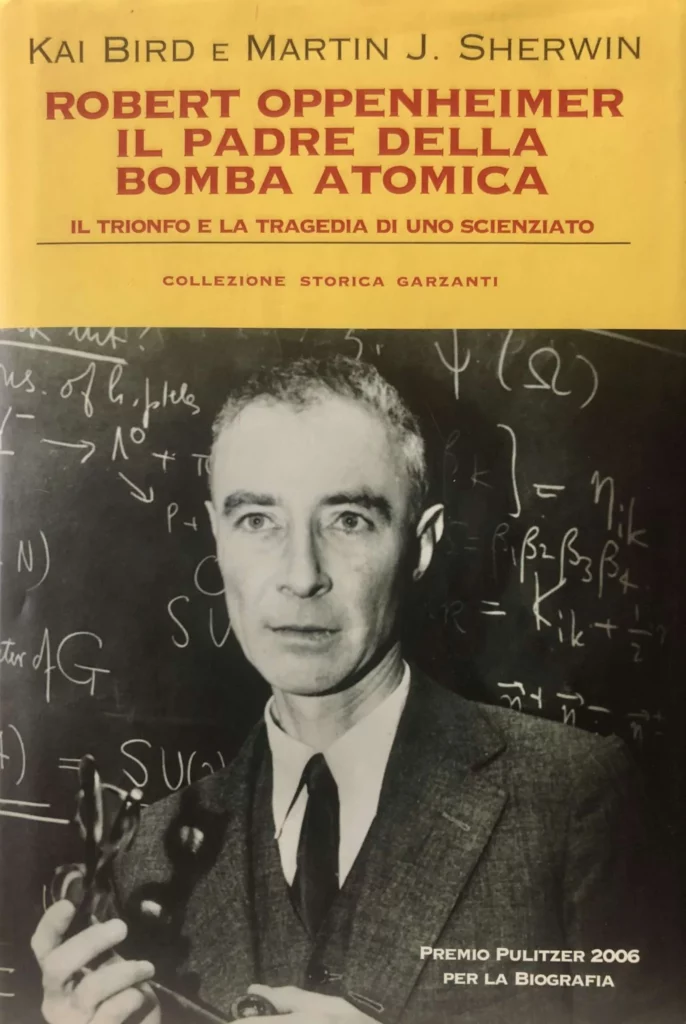

L’opera è prodotta dalla regia di Christopher Nolan e si ispira alla biografia del fisico, intitolata Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato, di Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Lo scienziato guidò il progetto Manhattan, nel laboratorio di Los Alamos, che sfociò nell’elaborazione della bomba atomica. Contesto storico, interessi politici legati alla guerra, ideali e lavoro di scienziati s’intrecciano, creando una trama attraverso la quale la ricerca si dispiega fino ad arrivare all’esplosione della bomba nella zona deserta vicino a Los Alamos.

La stessa prospettiva di Oppenheimer assomiglia a un dipinto al quale varie pennellate, poco per volta, consegnano i contorni. Egli assiste alla sperimentazione della bomba atomica: prima la luce invade lo sguardo; in secondo luogo, l’udito è oppresso dal rombo. Questi due elementi torneranno varie volte durante l’esperienza dello scienziato, che seguirà l’esplosione degli ordigni sulle città di Nagasaki e Hiroshima. Al termine della ricerca, l’esercito americano prende possesso delle due bombe atomiche e Oppenheimer cozza contro il muro della situazione politica, percependo che i frutti del suo lavoro non gli appartengono, né gli effetti potranno essere controllati o limitati dalle sue intenzioni. Muoiono persone innocenti.

Il regista riproduce l’invasione della luce nello sguardo dello scienziato. Le due bombe sono esplose, la guerra termina, ma rimane la consapevolezza a testimoniare che a Los Alamos Oppenheimer sperimentò qualcosa del potere distruttore che fu liberato in Giappone. Ciò che sa lo pone faccia a faccia con la conseguenza delle sue scelte, che coinvolsero l’umanità intera, rivelandogli che il suo lavoro scientifico lo gettava in mezzo all’interconnessione che lega tutte le vite esistenti. Il lavoro scientifico attraversa la società, che è composta di storie personali e comunitarie, di progetti politici ed economici e che è come un sasso gettato nell’acqua: genera cerchi che si espandono e i cui effetti possono essere distruttivi o costruttivi nel tempo. Il film così mette in luce la complessità delle scelte e della responsabilità nel portare avanti un progetto scientifico che ha cambiato il corso della storia.