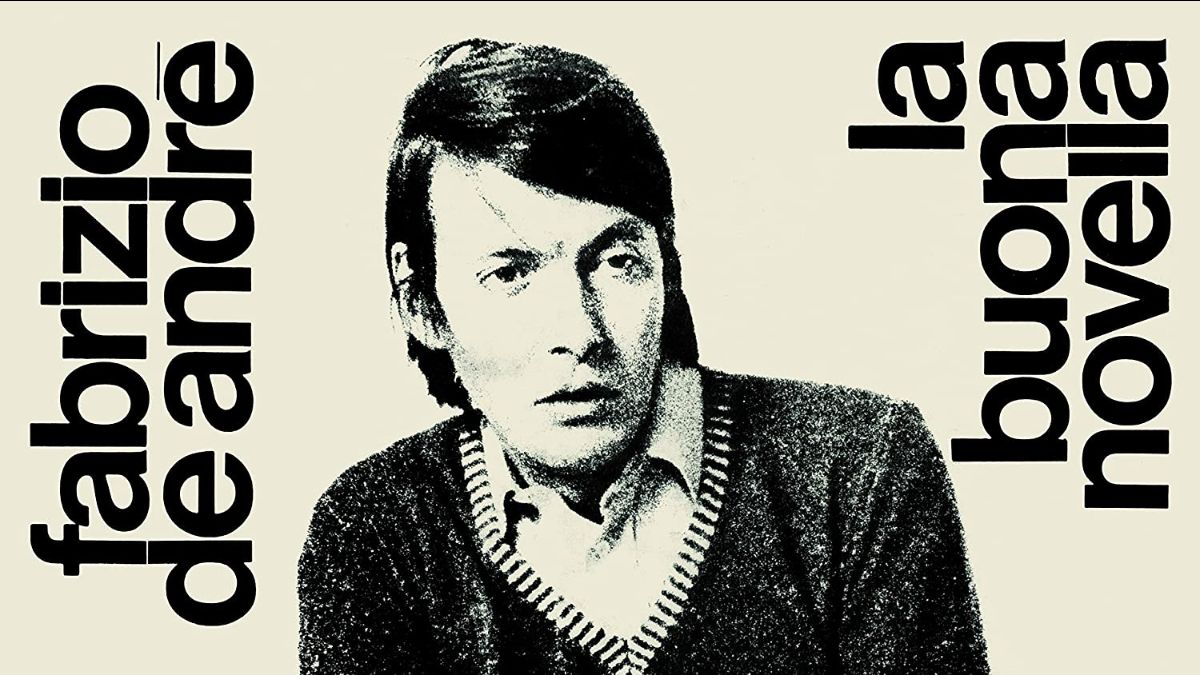

1 Novembre 1970, lo squarcio. La spada nella roccia friabile del pentagramma italiano. Un’ascia di parole e poesia, declinate in musica e voce. La Buona Novella si attesta come il capolavoro indiscusso, di sicuro l’album concept più riuscito di De André, se non il più riuscito della discografia italiana, forse persino il suo miglior disco, dal quale non a caso pescherà massicciamente in occasione della sua ultima tournée.

De André ne parla così: «Si era in piena lotta studentesca e le persone meno attente mi dicevano: “Ma come? Noi andiamo a lottare nelle università e fuori dalle università contro abusi e soprusi e tu invece ci vieni a raccontare la storia della predicazione di Gesù Cristo!”. Non avevano capito che voleva essere un’allegoria che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del ’68 e istanze – da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico sociale direi molto simili – che un signore, 1969 anni prima, aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell’autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universali. Si chiamava Gesù di Nazaret, e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi».

La Buona Novella conserva una forza e un’attualità incredibile. Un album da ascoltare e riascoltare lasciando che le parole di Faber penetrino dentro di noi e ci mettano in discussione. È fare l’esperienza di Tito, il quale, davanti al Cristo morente sperimenta l’amore in «una pietà che non cede al rancore».

L’annuncio di De André è segnato dalla struggente ricerca di riscatto della condizione umana. Sintonizzarsi sulle sue frequenze è orientare la coscienza verso i derelitti e gli emarginati, verso i «perdenti» che il mondo, da sempre, lascia sul terreno nella sua inarrestabile corsa verso il trionfo materiale: mercato, tecnologie, deterrenza totale.

Riscoprire e riascoltare oggi La Buona Novella è provare a mettersi davanti alla croce e rivolgersi a tutti gli altri crocifissi della storia. A tutte le morti innocenti. È provare a mettersi in dialogo con una coscienza laica che ha saputo interrogare con profondità l’esperienza umana restituendone, spesso senza troppi orpelli e con tratti di crudezza, la ricchezza e la problematicità.